Esiste già una materia di studio che è stata definita “psicologia politica” ed è una branca della psicologia che si è dedicata specificatamente allo studio di pratiche comportamentali su contenuti e funzione politica.

Ritengo quindi che possiamo entrare in una nuova fase di approfondimento cominciando a parlare delle psicopatologie della politica.

Tra queste patologie quella forse più diffusa è la bipolarità.

I disturbi dello “spettro bipolare” consistono in sindromi di interesse psichiatrico sostanzialmente caratterizzate da un’alternanza fra le due condizioni contro-polari dell’attività psichica. Questa disregolazione funzionale si traduce nello sviluppo di alterazioni dell’equilibrio timico (psicopatologia dell’umore), dei processi ideativi (alterazioni della forma e del contenuto del pensiero), della motricità e dell’iniziativa comportamentale, nonché in manifestazioni neurovegetative (anomalie dei livelli di energia, dell’appetito, della libido, del ciclo-ritmo sonno-veglia).

Una seconda patologia immediatamente riscontrabile è la schizofrenia: una psicosi cronica caratterizzata dalla persistenza di sintomi di alterazione del pensiero, del comportamento e dell’affettività, da un decorso superiore ai sei mesi, con forte disadattamento della persona ovvero una gravità tale da limitare le normali attività di vita della persona. I sintomi più comuni includono allucinazioni uditive, deliri paranoidi e pensieri o discorsi disorganizzati. È accompagnata da un significativo deficit nella vita sociale e professionale. L’insorgenza dei sintomi si verifica in genere in età adulta e la diagnosi si basa sull’osservazione dei comportamenti del paziente e sulle esperienze riportate da esso.

Una terza patologia da considerare è la paranoia. Per paranoia si intende una psicosi caratterizzata da un delirio cronico, basato su un sistema di convinzioni, principalmente a tema persecutorio, non corrispondenti alla realtà. Questo sistema di convinzioni si manifesta sovente nel contesto di capacità cognitive e razionali altrimenti integre. La paranoia non è un disturbo d’ansia, bensì una psicosi. Si tratta in sostanza, non di una sensazione di ansia o di paura, ma di disturbi di pensiero (giudizio distorto, sbagliato) di cui il paziente non ha coscienza.

Se pensiamo alla società come una collettività, quasi un organismo unico, di cui la politica dovrebbe occuparsi “per stare tutti insieme meglio”, allora è evidente che se la politica si ammala allora tutto l’organismo ne subisce le conseguenze, anche gravi, di questi scompensi.

Compete quindi al corpo elettorale – il corpo nel suo insieme – fare la diagnosi, allontanare i soggetti pericolosi per il sistema sociale, porvi rimedio con cure se necessario anche drastiche.

Come non considerare sintomi inequivocabili di bipolarità tutti quei casi in cui “se indagano la mia parte politica è un processo politico, un uso politico della magistratura” mentre se attaccano gli altri “è perché sono inequivocabilmente corrotti e non servono né appelli né processi”?

Come non considerare sintomi tangibili di schizofrenia quei casi di “mi candido contro quel partito perché è corrotto e propone un programma liberticida” e dopo qualche mese “per l’interesse del paese e della governabilità sosteniamo quel governo” appunto con quel partito dentro?

Non è forse paranoia giustificare le proprie incapacità, incompetenze, inadeguatezze, con “il complotto dei poteri forti e delle lobby contro la mia rivoluzione legalitaria”?

Se fossimo attenti osservatori potremmo constatare che in molti casi molti politici soffrono di due o spesso tutte e tre queste patologie. E vene sono casi macroscopicamente evidenti.

La domanda rivolta al “corpo sano” della società è “come sta in salute la nostra collettività se è governata (in buona sostanza) da schizofrenici, bipolari paranoidi”?

Pensiamoci. In ultima analisi siamo i migliori medici di noi stessi.

Tag: Politica

L’analisi del sentiment online in politica

I BigData – almeno quelli di cui parliamo in questo articolo – sono “agglomerati di dati” messi insieme per capire, leggere e interpretare la realtà sociale; a differenza dei sondaggi che ci danno uno spaccato delle “risposte” che le persone di un campione danno o vogliono dare ad un soggetto rilevatore, gli “agglomerati” riguardano “il tutto” – e quindi non solo il campione statistico – e non sono “dati ragionati” come le risposte, bensì “dati sui comportamenti reali”.

Così confezionati e rimpacchettati, questi dati valgono molto di più di un indirizzario individuale, perché ci dicono le persone cosa fanno e finanche come la pensano.

È questo che fanno sostanzialmente le social-analisys e le sentiment-analisys. Leggere attraverso algoritmi semantici quello che diciamo e come, estraendone una tendenza di “sentimento” e di “pensiero” sociale e politico.

Fantascienza per alcuni, in realtà spesso poco più di una botnet con un algoritmo che funziona più o meno così: gli si da un vocabolario (con circa 1500 aggettivi e sostantivi che qualificheremo positivi, negativi e neutri), si scelgono delle parole chiave che ci interessa monitorare (nome di un azienda, un partito politico, uno o più politici) e “lo si lancia” nell’analisi di commenti e post e twitt di un certo numero e tipologia di persone (ad esempio tutti gli amici di, e gli amici di questi amici – i profili social di cittadini residenti in una regione… etc).

Il risultato è sorprendente, anche se il grado di sofisticazione della ricerca dovesse essere meno profondo.

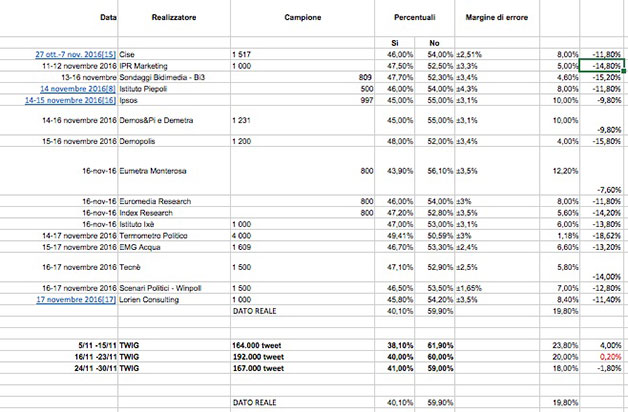

Un esempio per tutti lo abbiamo avuto – in via assolutamente sperimentale – con l’analisi del sentiment online in Italia sul referendum del 4 dicembre. La twig ha analizzato semanticamente la discussione online per circa 45 giorni prima del voto.

[ne abbiamo discusso qui]

Una settimana prima il dato dei sondaggi ufficiali – rispetto al dato reale finale – aveva un errore i oltre 15 punti percentuali. In parallelo, l’analisi del social sentiment era praticamente precisa sul risultato con un errore del 2%.

L’analisi dei Big Data ci può dire come si comportano le persone, e l’analisi del Sentiment ci può indicare come la pensano e come reagiscono a determinati messaggi.

Tenerne conto, attrezzarsi con strumenti propri di analisi e valutazione di questi dati è importante, sia per la società che per la politica.

Questo tuttavia non può far si che la politica rinunci a fare il suo mestiere, e indurla a leggere la realtà così com’è, dare e dire alle persone quello che vogliono pur di vincere. A qualsiasi costo e prezzo.

La politica e i big data

In Europa, non tutta per la verità, le campagne elettorali sono almeno dieci anni dietro quelle americane. In questo esistono dei vantaggi: possiamo imparare, valutare, scegliere gli strumenti, ottimizzare i risultati, e perché no, dare il tempo alla nostra società (e alla politica) di comprendere come e quanto il web e i big data possono incidere sul processo democratico.

Il web è uno strumento neutro, questo va sempre precisato, perché è facile demonizzare o attribuire responsabilità a ciò che non sappiamo, a ciò che non conosciamo, a ciò che non è “nelle nostre consuetudini”.

Tuttavia vi sono alcune considerazioni da fare partendo da alcuni punti salienti tipici delle potenzialità offerte dalle tecnologie digitali.

Possiamo prendere in considerazione – ad esempio – cosa avverrebbe, e come verrebbe trasformata, condizionata, manipolata la politica e la società stessa dall’uso incontrollato dei big-data. E anche su questo è bene fare qualche precisazione.

I BigData in sé non sono “il Grande Fratello”, né sono “una lobby occulta”, né tanto meno sono dati “già fatti” nelle mani di pochi potenti.

I BigData – almeno quelli di cui parliamo in questo articolo – sono “agglomerati di dati” messi insieme per capire, leggere e interpretare la realtà sociale; a differenza dei sondaggi che ci danno uno spaccato delle “risposte” che le persone di un campione danno o vogliono dare ad un soggetto rilevatore, gli “agglomerati” riguardano “il tutto” – e quindi non solo il campione statistico – e non sono “dati ragionati” come le risposte, bensì “dati sui comportamenti reali”.

In altre parole non ci dicono “quel campione” che “risponde liberamente” quali giornali, siti web, radio, canali tv sceglie (o meglio “afferma di…” che spesso è “vorrei” o ritengo sia “meglio dire che…” – spesso dando un quadro di sé migliorativo della realtà), ma direttamente “quali consuma” la totalità di un gruppo, preso per area, età, sesso, formazione…

E su questi agglomerati di dati, meta-data e big-data, non c’è privacy che tenga – almeno da un punto di vista legale, perché le web-company si sono messe legalmente al riparo da molto tempo rispetto alla regolamentazione europea – perché non ci sono “nomi, cognomi, indirizzi fisici, mail e telefoni individuali” da tutelare, ma una “anonima analisi di una collettività indeterminata”.

Come possono questi dati condizionare una campagna elettorale?

La dimostrazione concreta l’abbiamo avuta con il caso della campagna Trump.

Una campagna “anomala” per molti versi che si spiega con una strategia differente rispetto all’uso del web cui abbiamo assistito negli ultimi.

Il web che ha aiutato Obama – ad esempio – era un web visibile, fatto di organizzazione dell’attivismo online e di raccolta fondi. Una forza enorme che gli ha consentito di vincere le primarie e le elezioni del 2008 e di essere riconfermato nel 2012.

Ma proprio le elezioni del 2012 avevano visto come protagonista un “secondo web”, fatto di attivismo “pilotato”, di aggregazione tematica, e di analisi del sentiment.

Tre fattori che hanno portato Romney molto vicino a Obama, soprattutto in alcuni Stati.

Mentre nel 2016 Hillary Clinton si è basata – fortemente – su quel primo web, Trump ha affidato la sua campagna ad una strategia letteralmente opposta.

In estrema sintesi ha “ascoltato e analizzato” tutto quello che veniva “raccontato” dalla pancia del paese, ed attorno a questi temi ha costruito i temi del suo programma elettorale,.

Una volta vinte le primarie la campagna Stato-per-Stato ha seguito le stesse regole. Dire ad ogni singola comunità le cose che “voleva sentirsi dire”. Comizi letteralmente strutturati come se fossero “risposte” a persone che avessero posto delle precise domande. E lui, il presidente che le avrebbe concretizzate.

Eppure, quelle domande, quelle persone le avevano in qualche modo poste davvero. Ad esempio sui motori di ricerca. Ad esempio attraverso i commenti sui social. E Trump semplicemente le ha lette.

Per questo ha vinto in ben sei Stati assegnati dai sondaggi alla Clinton, ha perso come numero di voti popolari, ha perso nelle realtà dinamiche e progressiste e multietniche della nazione, ma ha vinto nelle periferie molto popolate usando un elettorato massimalista ed estremizzato che ha fatto da volano attivo al suo messaggio.

I temi aperti sono numerosi, ma mi limiterei a due questioni.

La prima – ascoltare anche attraverso strumenti sofisticati la società è sempre un fattore positivo per la politica e per la società stessa. Ma dire semplicemente alle persone quello che si vogliono sentir dire, pur di vincere, non priva forse la politica del suo ruolo più importante, ovvero incidere essa stessa per migliorare la società, e non esserne solo un megafono?

La seconda – leggere la società attraverso i big-data non finisce con il “modificare” la società stessa a misura di quei dati complessivi, dimenticando tutte le nicchie di trasformazione, di miglioramento, ma anche le minoranze, le tipicità, che non sempre possono essere colte da questo tipo di analisi, massificando percezione e commento, politica, proposta e strategia su un macrodato che in sé, alla fine, paradossalmente rischia di essere falso e manipolato?

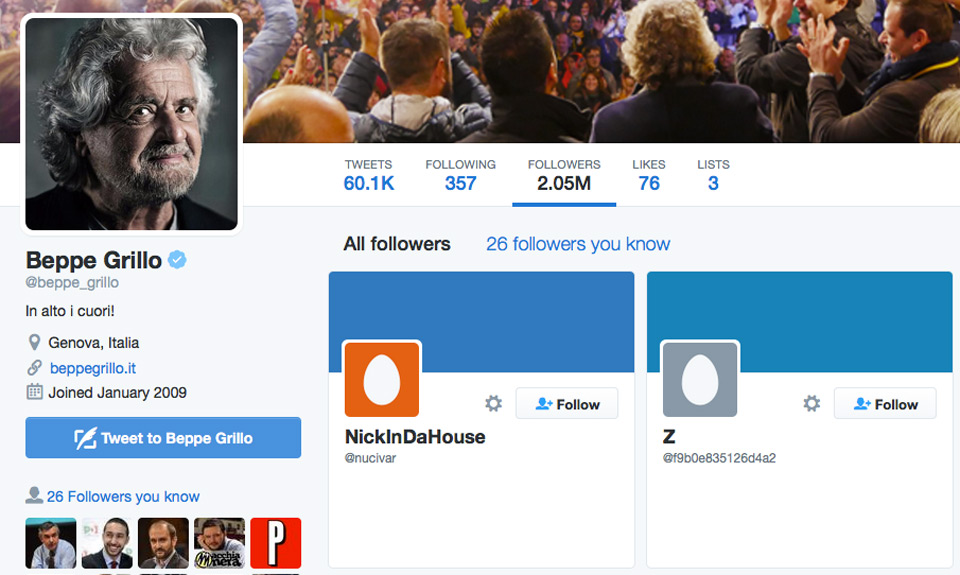

Tutto questo non è molto distante da noi, se ricordiamo ad esempio che Beppe Grillo – a proposito del voto sul reato di clandestinità su sui il M5S si spaccò, tuonò dal palco “se avessimo detto queste cose in campagna elettorale avremo preso percentuali da prefisso telefonico”.

Ed ecco la terza questione. Il rischio cioè che per vincere a qualsiasi costo ascoltando i temi della pancia delle persone, queste ultime non scelgano al momento del voto in scienza e coscienza, venendo private della possibilità di conoscere, su temi delicati e impopolari, la posizione reale dei candidati e dei movimenti politici.

Il web tossico

Il web offre straordinarie opportunità di comunicazione, disintermediazione, organizzazione.

Questa caratteristica di “strumento di opportunità” tuttavia non è priva di rischi, proprio perché la disintermediazione preclude quello strumento di verifica della notizia – nel bene e nel male, e talvolta costituendo un limite alla conoscenza – che stava alla base dell’informazione, che non va dimenticato costituisce anche il fondamento delle democrazie, contribuendo a formare una coscienza consapevole, sulla cui base – almeno in teoria – si forma la coscienza civica e quindi un voto consapevole.

Alle vecchie forme di comunicazione, generalmente unidirezionali, orientate da uno schermo verso il pubblico quanto da un foglio di carta stampato ai lettori, il web affianca oggi un canale interattivo, in cui almeno in teoria ciascuno può essere creatore di contenuti – e quindi di informazione – e può contemporaneamente interagire, condividendo, citando, commentando, contenuti altrui.

Questa forma di partecipazione è certamente positiva, come ogni forma di disintermediazione, perché avvicina il cittadino all’eletto, il candidato agli elettori, il media tradizionale ai lettori.

Un’osmosi che può generare plusvalore, può migliorare la qualità dei messaggi e dei contenuti, e può far scoprire mondi e micromondi sino a ieri sconosciuti, degni di spazio e rappresentanza.

Ma il web non è privo di rischi di natura diametralmente opposta.

Essendo uno strumento editoriale, che genera introiti – spesso rilevanti quanto non sempre trasparenti – e vive di accessi, visite, click, genera anche tutte le patologie legate all’uso di “qualsiasi strumento utile” a generare questi accessi, e quindi incassi.

Andrea Coccia su Linkiesta ha scritto un interessante articolo dal titolo “fenomenologia del click baiting”.

”Una delle strategie più funzionali all’accumulo di pagine viste sono i contenuti che vanno sotto il nome di click bait, letteralmente “esche da click”, studiati apposta per dare il meglio sul circuito dei social network e la cui missione è diventare virali, incuriosire il lettore, ottenere il maggior numero di click. Quindi, attenzione: il click baiting riguarda la forma, non il contenuto.

Si tratta di un fenomeno diffusissimo. Chiunque di noi abbia un account su un social network — Facebook e Twitter soprattutto — ne noterà decine ogni giorno e spesso, abboccando, ci cliccherà. Attenzione però, perché non tutti i contenuti click bait sono della stessa pasta.

Reinterpretando Hegel, potremmo dire che la notte dell’informazione online, infatti, è popolata da vacche di tutti i colori e di tutte le forme: si va da contenuti ad alto tasso informativo che del clickbait hanno solo la forma, pensata apposta per rendere più accattivante il contenuto, fino a contenuti a tasso informativo pari a zero e, negli ultimi tempi, sempre di più di cattivo gusto.

A fine novembre del 2013, Bryan Goldberg ha pubblicato un articolo molto interessante che si intitola Viral content is going to be a terrible business model.

Goldberg individua almeno due caratteristiche dei contenuti virali e acchiappa click che potenzialmente li rendono, alla lunga, inefficaci: la prima caratteristica è loro totale genericità, ovvero la loro sostanziale incapacità di attirare un pubblico compatto e riconoscibile, fattore che, quando vendi uno spazio pubblicitario, non è certo di secondo piano.

Posto che la strategia più efficace per accumulare un numero sufficiente di pagine viste sia produrre contenuti leggeri, virali e acchiappa click, un sito di news che porterà avanti questa strategia, pur riuscendo a ottenere ottimi risultati in termini di pagine viste, attrarrà per forza un pubblico qualitativamente variegato, tanto variabile e aleatorio da somigliare, agli occhi degli investitori, più a una folla casuale di persone poco identificabili che a un pubblico compatto e definito di potenziali clienti.

Tutto questo attiene al mondo del web in generale, ai siti di informazione, a quelli di produzione di notizie e contenuti.

Tuttavia questo fenomeno spesso tracima dai confini dei siti web e dai contenuti, e finisce con il diventare modello di comunicazione, anche politica.

Perché un assioma della comunicazione web 2.0 vede nelle visite ai siti e nei fan, e nei follower, e nei commenti, e nelle condivisioni, una strana simmetria in termini di consenso politico, di voti, di leadership.

La “comunicazione politica tossica”, inteso come quell’insieme di casi in cui il messaggio, la sua organizzazione, e la sua viralizzazione, e le dinamiche di gruppo nei social network, determina da un lato una falsa percezione del consenso, e dall’altro tendono ad una vera e propria manipolazione, della realtà e delle persone.

La politica ma che si intreccia con il mondo dell’informazione proprio perché – con i nuovi strumenti di comunicazione di massa – è sempre più diventata anche uno spettacolo massmediale, finendo con il condividere regole e metriche tipiche degli show, seguendo l’audience e la telegenia, subendo il condizionamento di ciò che fa alzare o meno lo share.

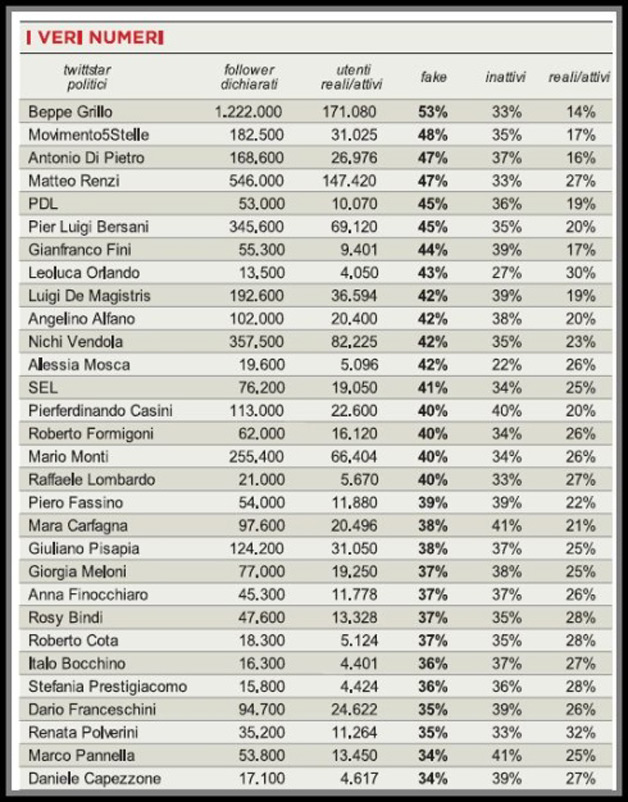

Ed anche la cd. webreputation non sfugge a questa deformazione, attraverso la lettura di dati di accessi, letture e condivisioni come metrica del consenso politico.

Con tutte le implicazioni patologiche del caso, soprattutto quando i dati – come sin troppo spesso e massicciamente avviene – sono dopati.

L’ho definita comunicazione tossica perché, proprio come un virus, si diffonde nel web contaminando comunità, persone e ambienti, spesso inconsapevolmente.

La caccia al numero di fan e follower, quanto il valore kloud, piuttosto che il numero di visite al proprio sito finiscono con l’essere l’unico obiettivo da perseguire, a costo e scapito dei contenuti, della riflessione, del progetto politico, del programma e dei valori. Spesso anche a discapito della coesione della propria comunità.

La cura – se c’è – a questo virus passa necessariamente per la consapevolezza: prendere atto della malattia, degli effetti che questa genera, del come deforma la società, la sua sintassi, i suoi valori.

Come il network-marketing che negli anni ottanta ha trasformato i “nostri amici” in “contatti commerciali e clienti”, così il “social networking” politico rischia di farci percepire le persone in base al numero di amici, in base alla numerosità dei gruppi, finendo con il considerare queste cose come “seguito e merito politico” e come valore.

Perché in definitiva, il rischio, è che il web da strumento utile per la comunicazione, disintermediazione ed organizzazione della società e della politica, finisca con il deformare e trasformare – inconsapevolmente – non solo la comunicazione, ma anche il rapporto con la politica e l’organizzazione della società.

I politici e i falsi follower su Twitter

Doing ha presentato il 14 marzo la social media analysis della politica europea selezionando i 6 principali leader del Vecchio Continente, Matteo Renzi, Alexis Tsipras, Angela Merkel, Mariano Rajoy, François Hollande e David Cameron.

L’analisi è basata su tutto il 2015 ed ha l’obiettivo di delineare le peculiarità dei 6 leader messi a confronto sul loro approccio alla comunicazione digitale, e in particolare sulla gestione dei social media anche alla luce delle principali tematiche europee del 2015.

L’analisi proposta è frutto della raccolta ed elaborazione dei dati pubblici provenienti dai profili ufficiali Facebook, Twitter e Youtube al fine di individuare e commentare le principali metriche di popularity (n.fan/follower, trend dell’acquisizione fan/follower nell’anno, giorni di maggior acquisizione, interessi dei fan, geolocalizzazione e demografica dei follower), content (tipologia, stile e tematiche dei post pubblicati), engagement (quanto engagement hanno ricevuto i contenuti in relazione al numero di fan/follower e al numero di post pubblicati e quali sono stati i post di maggiore impatto del 2015).

I dati raccolti sono certamente interessanti, e utili per chi voglia avere un quadro di come si muovono i politici sui social network. Altra cosa è sul web in generale. Ma volendo entrare nel merito sarebbe più opportuno affermare “come viene concepita la comunicazione social dagli staff dei premier europei”.

Sotto questo aspetto ad esempio incidono profonde differenze culturali, ed anche di rapporti ad esempio con la stampa “accreditata” e con il mondo dei blogger e dei social influencer.

Da questo punto di vista è impossibile mettere sullo stesso piano Cameron e Renzi, perché nel mondo anglosassone è inconcepibile che un politico (di qualsiasi grado e partito) non risponda ad un giornalista o che ad un quesito sollevato da un blogger non giunga prontamente una nota dell’ufficio stampa.

In Germania quasi lo stesso, con un rapporto fortissimo tra il politico – qualsiasi e di qualsiasi partito – ed il suo collegio elettorale e Regione di riferimento. Il che riduce la forza dell’interazione social essendo la presenza fisica un contenuto culturale imprescindibile.

Accanto a queste distinzioni ce ne solo altre, proprie e tipiche della cultura digitale dei rispettivi paesi e della diffusione – in termini di propensione all’utilizzo – di certi strumenti, ad esempio l’acquisto di fake fans e fake followers.

Su facebook esistono “indicatori tendenziali” di questo utilizzo: quanti ne perdi quando facebook periodicamente fa pulizia, la geolocalizzazione, numero di fan con meno di 50 amici, privi di foto, indice di interazione.

Un esempio.

Matteo Renzi ha avuto una crescita media di 235,82 fan al giorno su Facebook, ma un numero di like alla pagina rimasti pressoché invariati per tutto il 2015 mentre Tsipras pur essendo uno dei leader con meno fan/follower sui propri profili è quello che ottiene proporzionalmente il maggior numero di interazioni ai propri post.

È evidente che sui social la parte “scenografica” è quanti profili ti seguono. Ma è anche vero che la parte più sostanziale è “quante interazioni hai” – sia come consenso sia come engagement e dibattito.

È evidente – come indizio e non certo come sentenza – che se crescono i fan e non aumentano i like e le interazioni – che quel profilo è pieno di fake.

È evidente che un profilo con molte interazioni è molto probabile che abbia meno fake.

Altro esempio.

Matteo Renzi ha pubblicato su Facebook 277 post di cui 50 sponsorizzati; Alexis Tsipras 466 post di cui 24 sponsorizzati; 42 post Facebook per Angela Merkel di cui 25 sponsorizzati. David Cameron 499 di cui 20 sponsorizzati, Mariano Rajoy 313 post di cui 10 sponsorizzati.

Anche questo è un dato da considerare.

Intanto l’incidenza percentuale: 1/2 sponsorizzati dalla Merkel, 1/6 sponsorizzati da Renzi, 1/21 sponsorizzati da Tsipras, 1/25 sponsorizzati da Cameron e 1/31 da Rajoy.

Da un lato la sponsorizzazione dovrebbe essere uno strumento di viralizzazione di contenuti strategici che il premier vuole comunicare. Pochi, essenziali, centrali.

Dall’altro l’uso eccessivo (Merkel e Renzi) lasciano intendere che questo strumento viene utilizzato per “trascinare” la pagina, per aumentare i fan in quanto tali, e – peggio – per dare un’idea, un’immagine, un’impressione “soggettiva” di un seguito ed un’interazione che in realtà non esistono.

A questo si aggiunge “il dato” che non conosciamo: quanto hanno speso per le sponsorizzazioni, per quanti giorni, su quale target, con quale obiettivo?

Da questo dato può emergere una falsa percezione marginale, relativa o assoluta del dato.

La leadership è qualcosa di “innato”, che si può perfezionare e imparare a migliorare. Non dipende dai social, che restano certamente uno strumento fondamentale di interazione e un media chiamato per vocazione a disintermediare il messaggio rendendolo immediatamente e direttamente fruibile dal politico al cittadino. (errori compresi).

La capacità di analisi dei metadati – molti disponibili anche attraverso i normali analytics e tools gratuiti o molto economici online – aiuta a comprendere molto di più di come quel politico intende il suo rapporto con il cittadino.

Robert Waller, direttore di Simplification Centre è stato tra i primi a sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio degli account su twitter ed è stato lui a sviluppare parte del sistema status people, ha affermato «è importante sapere che quando si comunica lo si fa con persone reali, perché più reale e attivo è un profilo, maggior seguito e condivisione avrà. Il secondo motivo è che c’è un numero crescente di fakers in rete. Le persone acquistano seguaci tentando di costruire in questo modo la propria reputazione e legittimità. “Guardami ho 20.000 seguaci, devo sapere la mia…” stanno essenzialmente cercando di ingannare il sistema ed è importante essere in grado di individuare, e evitarli. Perché in ultima analisi, se sei disposto a mentire su quanti amici hai, non sei una persona molto affidabile».

Oggi, guardando alla comunicazione politica sui social network, emerge una nuova mission per chi si occupa di comunicazione digitale: fornire gli strumenti di analisi per comprendere la “sofisticazione” dei dati, che come un doping trasformano la comunicazione in deformazione della percezione.

Ecco alcuni dei dati che emergono dalla “raccolta dati” di Doing.

Matteo Renzi, nel 2015, è stato il politico, tra quelli analizzati, che ha visto la crescita maggiore dei propri follower su Twitter (+659.818 seguito da Hollande a + 587.247, Rajoy a +409.439, Cameron a +353.394 e Tsipras a +234.986). Il premier italiano è anche il leader che ne ha il numero maggiore in assoluto (2.177.652 al 31 dicembre 2015), con una crescita media di 235,82 fan al giorno su Facebook, ma un numero di like alla pagina rimasti pressoché invariati per tutto il 2015.

Matteo Renzi ha pubblicato su Facebook 277 post di cui 50 sponsorizzati; 86 erano foto, 73 aggiornamenti di stato, 53 album, 34 link e 31 video. Il Primo Ministro italiano non è quello che pubblica più contenuti su Twitter (quarto su cinque), ma è invece colui che risponde di più ai propri follower; infatti, nel 2015 sono stati 583 i tweet di cui il 16% replies e il 23% retweets.

Alexis Tsipras è l’unico tra i leader analizzati a possedere account dedicati esclusivamente al pubblico estero. Oltre ai tradizionali account in greco, possiede infatti anche una pagina Facebook e un account Twitter su cui pubblica in inglese.

Pur essendo uno dei leader che ha meno fan/follower sui propri profili (Facebook 451.040 – Twitter @tsipras_eu 250.058 al 31 dicembre), è quello che ottiene proporzionalmente il maggior numero di interazioni ai propri post.

Alexis Tsipras posta su Facebook principalmente contenuti multimediali: su un totale di 466 post (24 sponsorizzati), 197 erano foto, 139 album, 112 video e solo 14 stati e 4 link. Dei 737 tweet, nessuna risposta per Tsipras, 5% dei retweet e 95% tweet.

Angela Merkel è l’unica tra i leader analizzati a non avere un account Twitter ufficiale. Su Facebook è invece quella con il maggior numero di like alla pagina (pur essendo la leader che pubblica meno contenuti in assoluto) e con la maggiore crescita di fan nel 2015 (+742.025 contro + 86.073 di Renzi, +351.144 di Tsipras, 53.316 di Rajoy, 242.973 di Hollande e 484.817 di Cameron).

Solo 42 post Facebook per Angela Merkel di cui 25 sponsorizzati. Si tratta di 19 foto, 10 stati, 7 video, 6 link e nessun album.

Mariano Rajoy nel 2015 ha twittato da solo più del doppio di quanto hanno fatto tutti gli altri leader messi insieme. Sempre su Twitter è il Primo Ministro che retwitta più contenuti da altri account (soprattutto della sua sfera politica).

Mariano Rajoy ha postato 313 post (10 sponsorizzati) di cui 97 video, 81 album, 62 foto, 39 link e 34 aggiornamenti di stato. La ricerca conta 5.284 tweet di cui più della metà (56,4%) sono retweet, 43,5% tweet e 0,1% replies.

François Hollande è l’unico tra i politici analizzati che ha guadagnato oltre 100mila follower in un solo mese del 2015, a novembre, in concomitanza con la seconda ondata di attacchi terroristici che ha colpito Parigi. È nello stesso mese che ha visto crescere maggiormente la sua community in un singolo giorno, il 13 novembre, sia su Twitter (+41.300 follower) che su Facebook (+51.400).

François Hollande fa quasi esclusivamente uso di status di testo senza ricorrere a contenuti multimediali. Su 120 post, 114 sono aggiornamenti di stato, 3 link, 2 foto e 1 video. Dei 130 tweet solo il 2% corrisponde a replies, mentre Hollande non ha mai retwittato.

David Cameron è il politico che ha un maggior equilibrio di genere tra i suoi follower su Twitter, raggiungendo quasi la parità (follower: 43% donne, 57% uomini mentre la forbice più grande è di Matteo Renzi con il 25% di donne e il 75% uomini). È inoltre il politico che sia su Facebook che su Twitter riceve interazioni da più parti nel mondo (in particolare da America del Nord e Centrale.

David Cameron è il leader con il maggior numero di post pubblicati su Facebook, 499 di cui 20 sponsorizzati, 203 aggiornamenti di stato mentre ha condiviso 176 foto, 86 video, 23 link e 11 album. Il 97% dei 712 erano tweet, solo per il 3% retweet e 0% replies.

Add Comment C

Se il cyber-utopismo conquista la politica

Lo scenario complessivo in cui viviamo è quello in cui il web torna ad essere lo specchietto per le allodole venduto e presentato come onnipotente, capace di enormi rivoluzioni anche in tema di informazione.

Basti pensare a quanto sostiene uno dei padri fondatori del M5S in Italia – Gianroberto Casaleggio – secondo cui “La Rete cambia la politica introducendo una relazione tra politici e cittadini: la democrazia diretta” e in futuro esisteranno nuovi politici: nascerà la figura dell’“interactive leader”, colui che trasforma in continuazione i desideri della pubblica opinione in realtà.

“Questo nuovo politico non avrà bisogno di essere interpretato dai media attuali, che perderanno quindi la loro importanza. L’interactive leader da una parte acquisterà potere, ma dall’altra lo perderà perché dovrà rendere conto ai cittadini delle sue azioni e a perseguire la volontà dell’elettorato in tempo reale”. Il politico sarà considerato in termini utiliritaristici dai cittadini: se farà un buon lavoro “avrà successo e potrà considerarsi immune da valutazioni morali, etiche o ideologiche”.

Tutto questo si scontra parecchio con una realtà in cui Casaleggio non è presente sui social network, non interagisce con le persone, non risponde alle critiche. E si scontra anche di più con quanto si danno da fare tutti i giorni gli attivisti digitali del suo movimento per promuovere e rilanciare la partecipazione dei loro rappresentanti/eroi/star nelle varie trasmissioni televisive.

Più che un ragionamento cyber-utopistico o tecno-entusiasta si tratta di un vero e proprio delirio pericoloso per ogni democrazia dalle sue fondamenta.

Se Platone da un lato e Machiavelli dall’altro ci hanno insegnato che “il politico” – come categoria – è chiamato a scelte difficili e spesso impopolari per il bene comune, la figura proposta con l'”interactive leader” è una sorta di “papà/servo perfetto scelto dai figli piccoli in base a quanto realizza i loro desideri” (che potrebbero essere anche non andare a scuola o mangiare solo dolci e caramelle) in una sorta di interazione stile reality show dove se non piaci all’audience vai a casa, nella logica spettacolaristica dell’espressione.

Un politico che, tuttavia, se avrà il giusto appeal mediatico, farà quello che vogliono i suoi cittadini (reddito senza dover lavorare per esempio, o ristoranti e trasporti gratuiti per tutti) “avrà successo e potrà considerarsi immune da valutazioni morali, etiche o ideologiche”.

Già: un politico immune da valutazioni morali ed etiche?

Senza queste due valutazioni, sul politico e sulle sue scelte, potremmo ancora definirci una democrazia, ma anche solo una “civiltà” per come la conosciamo e la ereditiamo da millenni di storia?

Il vero problema sorge quando – ben oltre queste mistificazioni studiate con una precisa strategia politica per ottenere spazio sui media “tradizionali” – il cyber utopismo contagia la politica e spesso ne condiziona percezioni, visioni, letture e programmi.

Potremmo citare i più svariati episodi. “Una stampante 3D salverà l’arte dal terrorismo” è il titolo de La Stampa che riporta un incontro pubblico molto seguito e cui ha fatto eco Riccardo Luna, consulente molto seguito dal premier Renzi.

O le più svariate occasioni in cui la Segreteria di Stato americana è entrata a gamba tesa sostenendo politicamente e finanziariamente le aziende del web “come strumento di democratizzazione contro le dittature” (famoso l’episodio in cui fu chiesto a Twitter di non fare manutenzione per non creare problemi ai contestatori iraniani).

Per restare in Italia vorrei citare una vicenda secondo me emblematica di questa deformazione di percezione offerta dal web, partendo dalle righe finali di una newsletter proprio “a firma” del Presidente del Consiglio, che tocca il tema del web, ma soprattutto dell’informazione.

Ci si riferisce alla puntata di Report, in onda su Rai3 il 13 dicembre 2015 (disponibile qui), alla discussione in tempo reale su twitter (qui sintetizzata da un redazionale dell’HuffingtonPost Italia) e alla e-news del sito matteorenzi.it del 15 dicembre, numero 405 (disponibile qui).

Scrive il Premier “Domenica scorsa Report ha messo in piedi una trasmissione contro ENI, su Rai Tre. ENI ha risposto sui social in diretta, dimostrando che molte delle affermazioni fatte dai giornalisti trovavano su Twitter e su Facebook una risposta puntuale e argomentata. È una novità nel dibattito di comunicazione in Italia. Mi sembra interessante. Costringe a pensare, anziché a prendere per oro colato ciò che dice la TV.”

Ci sarebbero molte cose da dire in premessa su queste poche righe:

1. Report è una trasmissione giornalistica di inchiesta che racconta fatti e non fa “trasmissioni contro” qualcuno;

2. Eni (forse la più importante e strategica azienda multinazionale italiana) ha risposto sui social network, in modo preciso, con atti e fatti che rappresentavano il proprio punto di vista sulle vicende presentate;

3. La cosa in sé non dovrebbe stupire: Eni è un’azienda grande, che operando a livello globale conosce l’importanza della comunicazione sociale, ha un budget che di certo non le pone limiti alle risorse (strategiche) destinate alla comunicazione, al branding ed alla gestione delle crisi e dell’informazione (lo fa storicamente, dai tempi e dalle intuizioni di Mattei).

Semmai il tema è che Eni emerge per eccellenza più per le lacune e spesso la cialtroneria e il provincialismo di altre aziende, anche di dimensioni paragonabili. Se la buona notizia è che Eni abbia un ottimo social media team, di certo lo è. Ma non c’è “un’altra notizia”;

4. Eni è una società quotata, ma nella quale i vertici sono nominati dal Governo. Entrare nel merito di vicende di una società quotata dovrebbe essere quantomeno sconsigliato;

5. Report è una trasmissione giornalistica prodotta dalla RAI, azienda pubblica del servizio radiotelevisivo, i cui vertici sono nominati dalla politica. Entrare nel merito di vicende giornalistiche non è mai un bene da parte dell’esecutivo, men che meno in certi casi nei quali non è la comunicazione politica oggetto e soggetto dell’informazione.

[chiaramente i punti 4 e 5 attengono al senso dello Stato e delle Istituzioni oltre a limiti e confini di opportunità istituzionale al di là del caso specifico e dell’occasione offerta da questo o quell’argomento o da questa o quella vicenda]

La parte maggiormente correlata alla nostra discussione è però questa frase “costringe a pensare, anziché a prendere per oro colato ciò che dice la TV” per almeno due motivi.

Il primo è che il premier prende decisamente una posizione di merito tra le due parti (e qui ritornano i punti 4 e 5 di cui sopra quanto meno in termini di opportunità).

Il secondo è che il premier di fatto delegittima un medium rispetto ad un altro nel sottinteso che “la risposta su Twitter e Facebook è precisa e puntuale” (anche laddove è esplicito che è “di una parte”, che questa parte ha a disposizione “tutto il materiale” e che può selettivamente scegliere cosa mettere o mettere a disposizione del pubblico, anche materiale non fornito alla redazione giornalistica) mentre la televisione – che avrebbe pretese di fornire informazione “per oro colato” – sarebbe quanto meno imprecisa e fuorviante.

Questo è uno dei tanti casi che mostrano con chiarezza quanto diremo a proposito delle strategie di simulazione della trasparenza nell’informazione, o attraverso l’omissione della pubblicazione delle informazioni, o attraverso l’eccesso e la sommersione per sovrabbondanza delle informazioni, o attraverso la selezione delle informazioni da fornire per sostenere una idea di apparente trasparenza.

La politica e i mass media, un rapporto problematico

Il nuovo villaggio globale è sempre più simile ad un mondo “iperinformato” in cui spesso è difficile orientarsi, in cui la domanda di informazione viene spesso confusa con l’offerta di opinione, ed in cui mancano gli strumenti di discernimento e di individuazione del corretto confine tra ciò che è fatto, ciò che è notizia, ciò che è informazione e ciò che è opinione. Eppure, nella nostra cultura, è solo attraverso un corretto processo informativo che può trovare le sue basi quella coscienza e consapevolezza attraverso cui il cittadino esercita i suoi diritti, risponde e chiede conto dei doveri, e determina la vita dei processi democratici.

Qualsiasi sia quindi il medium di cui parliamo, occorre essenzialmente una riflessione critica sul sistema dell’informazione e dei mass media, su come spesso attraverso un legame non sempre chiaro e limpido la politica trasforma se stessa in fenomeno mediatico e il sistema dell’informazione diventa un pezzo della comunicazione politica, spesso quello centrale e determinante, ed in cui il web, lungi dall’avere una propria dimensione autonoma, finisce con l’essere territorio di amplificazione di questo o quel messaggio.

Tutto questo pone seri problemi a quei sistemi che si definiscono democratici.

Innanzitutto problemi di accesso, legati ad esempio all’utilizzo del mezzo televisivo come medium principale della comunicazione di massa.

L’esasperazione della politica per media-eventi e l’eccesso di cultura dello scandalo riducono la possibilità di accesso per eventuali nuovi soggetti politici, e questo anche quando il rapporto diretto tra sistema televisivo, governance e governo non pongano vere e proprie barriere a tale accesso.

Se questo non è tanto rilevante in un sistema di tipo anglosassone, dove regole di deontologia professionale consolidate come “pezzi intrinsechi del sistema democratico” lasciano ancora prevalere il principio per cui “una notizia è una notizia” (e quindi anche i candidati con poche chance concrete hanno comunque un minimo accesso al sistema informativo), in altre democrazie questo principio (e la sua conseguente garanzia) è decisamente più labile.

Ciò pone un problema quindi oggettivo per il pluralismo democratico anche in considerazione della capacità di “raccolta fondi” necessaria ad ogni azione di ogni soggetto politico.

Pochi ad esempio sanno che negli Stati Uniti esiste comunque un sistema di finanziamento pubblico per concorrere anche alla carica presidenziale. Tuttavia quel sistema pone il candidato ad un bivio: ricorrere al finanziamento pubblico esclude completamente la possibilità di raccolta di fondi privati. E dato che in quel sistema i secondi sono decisamente superiori ai primi, difficilmente qualcuno ricorre alla soluzione pubblica.

In sistemi a democrazia meno partecipata (finanziariamente) il limite all’accesso alla comunicazione/informazione di massa limita enormemente la capacità di raccolta fonti e di organizzazione politica.

E questo è un dato che possiamo anche leggere tenendo conto di ciò che avviene quando il sistema politico e sociale nel suo complesso arriva a un punto di rottura.

È il caso della Spagna, come dell’Italia, della Grecia e di quasi tutti i paesi colpiti dalla recente crisi economica. Qui sostanzialmente il sistema dei vecchi partiti per decenni ha impedito l’accesso all’informazione come forma di comunicazione politica, di fatto “alimentando l’esistenza di se stessa” semplicemente impedendo che emergessero nuovi leader o nuove formazioni politiche.

In termini di marketing veniva di fatto limitata la conoscenza di una più ampia gamma di “offerta politica” all’interno del sistema, obbligando i cittadini a scelte forzate tra quelli che venivano presentati come gli unici partiti/schieramenti possibili.

Al variare delle condizioni economiche, e quindi sociali, del sistema paese nel complesso considerato, l’emersione di “partiti nuovi” è stata dirompente: non in tutte le direzioni della reale offerta politica, ma favorendo esclusivamente quei partiti con una forte connotazione populista e con un messaggio/programma fortemente virale e viralizzabile, spesso abbinato alle nuove forme dei media emergenti (come il web e i social network) che hanno integrato e talvolta sostituito pesantemente i tradizionali canali dell’informazione e della comunicazione.

Questa dirompenza – che va da Tsipras al Movimento 5 stelle a Podemos ma anche ai partiti neonazisti nei paesi dell’est europa come all’ UKIP in Inghilterra e al Salvinismo e Lepenismo italiano e francese (come possiamo notare ben oltre ogni idea di omogeneità e attraverso percorsi ideologici e sociali e programmatici eterogenei) – non ha nulla di politico nel senso tradizionale del termine ma va a riempire alcuni vuoti sostanziali dei partiti politici tradizionali.

Un’Europa che si è trasformata profondamente ed in un tempo complessivamente estremamente ridotto non ha avuto una classe politica capace di accompagnare, gestire e comunicare queste trasformazioni: la paura del nuovo e l’incertezza conseguente, amplificata dagli effetti della crisi economica e finanziaria globale, hanno semplicemente ricondotto ampie fasce dell’elettorato a questi soggetti che avevano alcune caratteristiche semplici ed immediatamente riconoscibili: lontananza dai partiti tradizionali, novità, non essere stati parte di alcun governo precedente, una forte critica all’Europa ed alle sue istituzioni e simboli, un forte richiamo alla tipicità locale/regionale/nazionale, una proposta politica basata sulla disintermediazione politica e una maggiore partecipazione e coinvolgimento diretto.

Il resto lo hanno fatto i “vecchi partiti”: gestendo poco e male la crisi, sottovalutando i fenomeni “esterni” alla tradizione della mediazione parlamentare, non comprendendo la domanda che veniva posta alla politica e snobbando elitariamente i nuovi soggetti politici che si affacciavano sulla scena.

Un errore non solo di comunicazione che di fatto ha consolidato, trasformato e radicalizzato la forza di tutti questi partiti.

E tuttavia questa apparente “rivoluzione” che si è spesso nutrita di “web come nuovo medium” e morte dei media precedenti, era in sé – da un punto di vista della comunicazione politica – una farsa, un opportunismo che è stato presto compreso dai soggetti stessi della comunicazione e dell’informazione.

Se guardiamo oggi ciò che avviene nei sistemi dell’informazione politica tradizionale possiamo osservare – sia quantitativamente che qualitativamente – come le nuove star dei programmi di giornalismo ed informazione politica siano proprio i “soggetti esterni” alla cd. politica dei partiti.

Lanciati e sostenuti dalla propria organizzazione di supporters in rete, i rappresentanti di tutti questi nuovi soggetti politici sono i veri fenomeni tele-mediatici, capaci di sollevare spesso le sorti dello share dei tradizionali talk-show politici.

Se Donald Trump vale da solo il 50% dello share delle trasmissioni dei dibattiti delle primarie repubblicane americane, non sono da meno in Italia Salvini o Di Battista (per non citare la partecipazione di Grillo a Porta a Porta – segno inequivocabile che la televisione era e resta il medium per eccellenza per la politica di massa), per non parlare della Le Pen in Francia che può dettare tempi e condizioni per qualsiasi intervista, o di come ha riposizionato se stesso Varoufakis dopo le dimissioni da ministro delle finanze in Grecia.

La politica è morta. Viva l’hashtag-politik.

Un tempo c’erano gli slogan. Non temete, esistono ancora.

Senza troppa fatica bastano due righe di wikipedia (per una volta copiate da un’enciclopedia tradizionale) per intenderci su una definizione semplice ed efficace.

Uno slogan è una frase memorabile e intesa per essere facilmente memorizzabile. È usata in un contesto politico o commerciale, come espressione ripetitiva di un’idea o di un proposito. In lingua italiana può essere tradotto con motto. Il termine deriva dal gaelico scozzese sluagh-ghairm, pronunciato slogorm. È composto da sluagh (“nemico”) e ghairm (“urlo”) e originariamente significava “grido di guerra” o “grido di battaglia”.

Uno slogan politico esprime in genere uno scopo o un’aspirazione (“Proletari di tutto il mondo, unitevi!” o “Boia chi molla”). In pubblicità il termine veniva spesso usato per intendere l’headline (il “titolo” di un annuncio).

Lo slogan è rappresentativo però non solo di un momento, ma caratterizza qualcosa di più profondo. È la sintesi di un progetto, di un programma, di un’idea. Sia che parliamo di politica che di marketing commerciale (e le due cose sono sempre più divenute simili col passare degli anni e della anglosassonizzazione della comunicazione).

Lo slogan è stato sotituito dal “claim”. Vero e proprio “urlo pubblicitario”. Una parola o poche parole per racchiudere una campagna. Ma un tempo c’era chi a queste cose prestava molta attenzione. Perchè c’è stato un tempo in cui le parole erano importanti, perchè stamparle e ripeterle doveva “convincere restando impresse”.

Con la fine della memoria anche lo scopo di “restare inpresso” è venuto meno.

Sostituito con l’efficacia di un giorno, in una straordinaria confusione con “ciò che avviene in america” più raccontato e millantato che reale e vissuto davvero.

Eppure basterebbe un’osservazione semplice, facendo zapping su qualche rete oltreoceano per comprendere come invece l’efficacia di una campagna sia proprio legata al suo “claim” ed alla sua sinteticità.

Casi di scuola sarebbero “Change” e “forward” di Obama ma anche “Hillary for America” o semplicemente “I’m with her”.

Eppure da noi – che pensiamo che quella politica sia la stessa di House of Cards – tutto questo viene apparentemente dimenticato. Non è proprio così. La realtà è che noi semplicemente non lo sappiamo fare.

E allora capita di vedere il M5S che della comunicazione in rete dovrebbe essere il top, sfornare #vinciamonoi che si traducono in un troppo facile boomerang, o ripiegare su #cura5stelle – dimenticando proprio quella caratteristica basilare dello slogan “parlare di sé e non porre l’avversario politico al centro del proprio slogan”.

E allora capita di vedere un PD che lancia #atestaalta e #senzapaura – due hastag che aveva lanciato Giorgia Meloni, che almeno sulla carta dovrebbe essere agli antipodi politici e sociali.

Fenomeni macroscopici solo perchè nazionali, perchè se prendessimo in esame i motti di candidati regionali e locali sarebbe un festival degli orrori.

La buona notizia tuttavia c’è, e non è da poco.

Se un tempo gli slogan erano capaci di segnare un’epoca ben oltre il marchio stesso (pensiamo a Ramazzotti che riuscì con il suo “Milano da bere” a raccontare e segnare un’intero ventennio benoltre se stesso) oggi questi hashclaim durano meno della TL di un giorno.

Liberi quindi di non restare impressi, di essere creati per essere dimenticati, di non segnare alcunché. Se non forse il vuoto pneumatico della mancanza di proposta sottostante.

La politica è morta. Viva l’hastag-politik.

[p.s. Lo so, non è sempre così. Ma non fa male rifletterci.]

La paura e la politica

Lo strumento di maggiore (e in termini di efficacia migliore) controllo di un popolo è la paura. Un tempo la paura era immediatamente riconducibile a misure dirette di repressione violenta, per cui si gestiva l’opposizione attraverso la violenza diretta, in tutte le sue forme, dal carcere, ai pestaggi, alla chiusura o distruzione di sedi di partito. Questi comportamenti però, soprattutto con la diffusione dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, finiva con il rafforzare gli oppositori di un sistema, aggregando a questi anche coloro che semplicemente non ammettevano la violenza come strumento politico. Ciò non riguarda solo regimi veri e propri, spesso usati come esempio.

Le grandi battaglie per i diritti civili negli Stati Uniti sono state vinte proprio quando leader come King hanno “usato” i sistemi di comunicazione mostrando gli aspetti più cruenti delle forme repressive di alcuni sceriffi e governatori degli stati del sud. Oggi la paura è uno strumento di propaganda politica ed economica. È una forma di paura dialettica, espressa in maniera generica ed in forme indefinite. Ne abbiamo molti esempi. La paura degli “extracomunitari” [categoria generica in cui teoricamente rientravano tutti gli stranieri, ma in maniera propagandista ovviamente solo quelli “poveri” – mica americani, canadesi, australiani, giapponesi…] colpevoli di ogni male economico e sociale degli anni novanta in Italia era il cavallo di battaglia della Lega Nord.

La paura della “chiusura degli stabilimenti” (altra categoria generica) induce all’accettazione di variazioni contrattuali, senza che spesso vi sia un nesso diretto tra causa ed effetto, e tra modifica delle condizioni e produttività. La paura di restare senza copertura sanitaria a causa della perdita del posto di lavoro ha evitato di fatto qualsiasi forma di sindacalismo e di sciopero negli Stati Uniti, soprattutto negli anni dei tagli più forti alla produzione interna sotto l’amministrazione Reagan. La paura dei “comunisti” giustificava qualsiasi azione di repressione dei diritti civili negli anni sessanta, e casualmente in maniera direttamente proporzionale cresceva l’economia. Dall’altra parte, la paura del mostro americano giustificò a lungo le repressioni di Stalin.

La paura delle “api assassine”, del “millennium bag”, sono “virus” che fanno aumentare la percezione sociale di pericoli imminenti, e come i virus sanitari sotto forma di una nuova e diversa influenza ogni anno, generano mercato, un mercato di paura: vaccini, scorte alimentari (casualmente questi allarmi coincidono con i medi di dicembre ed agosto, periodo in cui è utile alle grandi catene svuotare i magazzini). Per tutto il suo mandato George W. Bush non ha mai sostenuto un solo discorso sullo Stato dell’unione – momento costituzionalmente previsto in cui a camere unite il presidente espone i dati sullo stato dell’economia, dell’occupazione, della salute della federazione – limitandosi a dire che “siamo sotto attacco”, che la “guerra contro i nemici della democrazia e della libertà…” etc etc.

Le paure sono spesso legate a luoghi comuni veri e propri, considerati veri fatti storici e per questo nessuno prende in considerazione nemmeno l’ipotesi di verificarli. Tra questi “gli zingari rapiscono i bambini” – oddio ci sarà anche stato qualche atto simile, ma negli ultimi trentacinque anni (da quando i database europei sono in qualche modo collegati) non risulta una sola condanna definitiva per un solo caso di rapimento in tutta Europa. A Napoli grande risalto ebbe la notizia che nella zona di San Giovanni una madre aveva sorpreso degli zingari del vicino campo nomadi mentre prendevano il figlio dalla culla – subito il quartiere in rivolta assaltò il campo lì vicino; in pochissimi sanno che l’esito delle indagini fu un interesse diretto della camorra a quell’area. Una ragazza a Torino, l’anno scorso, ha dichiarato di essere stata stuprata da uno zingaro – immediata la reazione della popolazione che ha letteralmente assaltato il campo nomadi dandolo alle fiamme – quasi nel silenzio è poi passata la notizia che aveva inventato tutto per nascondere la sua relazione alla famiglia. Ecco due piccoli effetti collaterali del credere ciecamente ai luoghi comuni della paura: che vengano usati per altri scopi.

La paura di presunte armi chimiche, batteriologiche, nucleari, ha giustificato senza troppe domande la guerra in Iraq – poco conta che non siano state mai né trovate né ne sia stata data nemmeno la prova indiziaria. La paura che “tutto il sistema crollasse” ha di fatto obbligato l’amministrazione Obama a “regalare” alle banche circa 1.500 miliardi di dollari.

Da noi la paura di un colpo di stato di sinistra giustificava il congelamento della politica e della società italiana nel pentapartito. Poi, la paura di un colpo di stato di destra, giustificava lo stesso congelamento. La paura di un cambiamento della classe dirigente italiana a seguito di mani pulite fece entrare in politica Silvio Berlusconi, e la paura che “i comunisti liberticidi” andassero al governo fu il tema unico della sua campagna elettorale; chi lo attaccava era “un comunista”; chi ne metteva in evidenza dubbi sulla storia personale e finanziaria e chi poneva la questione dei conflitti di interessi, era un complottista.

Oggi, la paura di “quello che potrebbe succederci” (sic!) giustifica qualsiasi misura di tagli alo stato sociale, alla previdenza al mercato del lavoro. Ciò anche laddove è evidente che non ci sono nessi diretti, ed anche quando misure strutturali reali e realizzabili non vengono nemmeno considerate.

L’Ilva di Taranto viene sequestrata dalla magistratura (non da Greenpeace!) perché inquina, e non poco, e in maniera grave, continuata, reiterata, conclamata. L’azienda replica “se chiudete qui, chiudiamo anche altrove” (il nesso? Qualcuno lo ha davvero appurato?) Replica del ministro della giustizia (sic!): non ce lo possiamo permettere. La paura di perdere posti di lavoro in un momento difficile, annulla responsabilità e reati, e giustifica nel silenzio collettivo che sia lo Stato (non si capisce perché) a pagare un investimento di un’azienda privata, che avrebbe per altro dovuto fare dieci anni fa e con risorse proprie!

Ma la paura è uno strumento che non riguarda solo i grandi tempi, gli stati, la politica nazionale. La paura viene insinuata nel piccolo comune, e soprattutto nel cittadino comune, dal basso, nella cellula più piccola della nostra società. “Se parte il termovalorizzatore Parma diventerà come Napoli”

La migliore macchina della paura è però quella sulla “crescente microcriminalità”. “Dobbiamo organizzare le ronde per difenderci dalla criminalità crescente” tuonava la Lega – ed oggi tutti danno per certo il dato su una situazione di criminalità diffusa e capillare. È una sensazione che abbiamo “a pelle” – negarla è cecità. Ma è anche vera? O confondiamo in maniera percettiva ciò che vediamo e sentiamo con ciò che accade davvero attorno a noi? Nel nostro paese il 68% delle fiction contiene microcriminalità ed è ambientato in serie poliziesche. Il 70% delle serie che importiamo è incentrato su serie criminali, direttamente o indirettamente. Va meglio con i film, che contengono violenza quotidiana per il 40% e scene di violenza fiction per il 24%.

La cronaca, spesso nera, fa notizia, e compone una media annuale del 28% dei nostri telegiornali e il 35% degli approfondimenti, non solo serali ma anche pomeridiani. In qualche modo siamo “abituati”, è come se tutto questo fosse reale, ripetuto, reiterato. Finisce con l’essere la nostra realtà, quella vera. Che i dati abbiano evidenziato invece dal 2000 al 2008 un calo costante del 4% all’anno, con punte del 6%; che certe aree siano decisamente e fortemente al di sotto della media europea, che le nostre città “più pericolose” (come Napoli, Milano, Palermo, Roma) per quanto saltino agli onori della cronaca per singoli episodi e fatti eclatanti, abbiano una diminuzione anche del 18% della microcriminalità… sono dati (anche se veri) considerati falsi, da una popolazione che ha la percezione epidermica di essere minacciata.

Questa “cappa di paura” schiaccia la società. Non le consente nemmeno una ipotesi di cambiamento. Blocca la spesa, e giustifica qualsiasi misura “spacciata” per necessaria. Certo, non arriviamo al “patriot act” americano, ma non siamo molto distanti, soprattutto se consideriamo il sistema nel suo complesso, e se consideriamo che la piattaforma dell’informazione e dei dati personali è sostanzialmente globalizzata.

Una democrazia dovrebbe vivere il momento elettorale come uno strumento di controllo, un momento di verifica e un atto di esercizio di una funzione di gestione del potere collettivo, che prima di tutto assume alla funzione di sistema di evitare ingerenze esterne sulla collettività. Oggi viviamo come una “minaccia” anche solo l’ipotesi di andare a votare. “se andiamo a votare succede…” e la frase si completa con qualsiasi male che ciascuno può concepire come il peggiore. In questo, la paura, finisce con l’essere il migliore collante sociale e collettivo. Ma mi chiedo, che paese e che società è quella che viene tenuta insieme con la minaccia e la paura?

La ricetta è tanto semplice quanto complessa da realizzare, in un popolo che non è stato educato alla memoria storica e che è stato anestetizzato dalla difficile attività del leggere, preferendo il comodo “guardare”. Dovremmo diffidare a priori di tutti coloro che ci parlano di paura, che ci vogliono convincere attraverso una “minaccia”, che ci veicolano messaggi per evitare “un male”. Chi instilla, alimenta, produce, una paura, è sempre un manipolatore e un potenziale oppressore. E quando glielo dici, parla di teoria del complotto, di macchina del fango, di “poteri forti” che gli si oppongono – si chiude e chiude il proprio gruppo a difesa del leader, reiterando un metodo per cui “loro, i buoni, sono sotto attacco perché hanno ragione” e sono gli altri che “non vedono”.

La paura, da sempre, è la migliore arma per generare consenso. Un consenso facile, costruito solo sui timori naturali delle persone, cui non viene data la chance e la fiducia di essere davvero libere di scegliere, da sé il proprio futuro.

TV E POTERE – la politica trasformata in fiction

La generazione dei quarantenni è cresciuta con le serie televisive. Non quelle prodotte in Italia, ma importate dagli Stati Uniti con la nascita delle televisioni commerciali. Una intera generazione di “maniaci” delle serie tv, immaginate, scritte, strutturate per creare seguito, e soprattutto diffondere un messaggio, ed ancor più per esportare una cultura ed un modello, anche sociale, politico e giuridico. Che “il cinema è l’arma più forte dello stato” lo affermava – e a buon diritto – già Mussolini. L’intera industria della comunicazione di massa al tempo della guerra fredda si è affinata non solo per promuovere le battaglie americane all’estero ma anche veri e propri modelli socio-economici interni.

Indimenticabili i film con Elvis soldato “contro i gialli” nell’epoca della guerra in Vietnam e in Corea, mentre nello stesso periodo i nostri “musicarelli” con Morandi, Little Tony, Celentano e Albano parlavano a un’Italia del boom economico di famiglia, lavoro e stabilità.

Dalla televisione commerciale degli anni ottanta le giovani generazioni hanno acquisito sempre più modelli sociali, politici ed economici made-in-usa. Se lo scopo di questa “invasione per immagini” era quello di rafforzare la collocazione del “blocco occidentale” dall’altro erano veri e propri mezzi di propaganda per “l’altro lato del muro”.

A quel modulo comunicativo e a quello story-telling ormai siamo assuefatti, tanto che anche la nostra produzione nazionale ed europea sono uniformate a quel modello, che diventa sempre più per temi, contenuti e forme narrative “il modulo” del format televisivo. Non stupisce che il cittadino telespettatore sia quindi appassionato a più serie televisive. Quando poi anche la narrazione politica è diventata “tv dello scandalo” e la politica si è raccontata attraverso “eventi mediatici”, anche le grandi istituzioni – in primis la Casa Bianca – sono diventate sempre più oggetto-soggetto dello spettacolo.

Da West Wing a House of Cards a Scandal, quasi tutti ci sentiamo “parte di quelle vicende”, ci sembra di conoscerle e talvolta vorremmo farne parte, e finiamo quasi acriticamente con il ritenere che “quella sia la politica”, così dovrebbe essere, o peggio che davvero anche in America la politica sia fatta in quel modo. Come se ci fossimo stati e l’avessimo vissuta in prima persona. Una comedy di successo, del resto, si misura esattamente sulla sua efficacia in termini di trasposizione ed immedesimazione del grande pubblico.

Non stupisce quindi che, come fenomeno generazionale, quelle vicende e quelle dinamiche, siano parte quasi normale della generazione che oggi “fa politica”. E non stupisce che di quelle serie sia fan anche Matteo Renzi e parte del suo staff. È un fenomeno sociale, e loro ne fanno parte.

Certo, se si guarda a quei modelli in termini di velocità, decisionismo, azione, capacità concreta di incidere sulla realtà, sono certamente elementi condivisibili. E tuttavia è importate ricordare come viene descritta la politica in queste serie. In House of Cards il democratico Francis Underwood è poco meno di Hannibal Lecter ed è chiaramente un sociopatico mentitore, corrotto, spregiudicato, pluriomicida. Non va meglio in Scandal dove il repubblicano Grant passa da brogli elettorali alla copertura di omicidi e stragi dinamitarde, fa scappare terroristi internazionali, è complice di un vero e proprio colpo di Stato, assolda e protegge agenti dei servizi segreti che torturano allegramente ed uccidono i suoi nemici. La politica, gli staff, le persone “attorno” a questi personaggi principali sono complici se non peggio.

Il grande non-protagonista della politica americana sono le lobby, che non sono quello che vediamo e quello che ci rappresentano. Nella realtà sono semplici “associazioni di interessi”. Andrebbe ad esempio ricordato che tra le prime dieci della politica americana vi sono quelle ambientaliste, quelle delle energie alternative, quelle degli insegnanti. Che normalmente raccolgono fondi e spostano voti anche maggiori rispetto ai lobbisti del petrolio o del “trio morte” (armi, alcool, tabacco).

Negli Stati Uniti, che tutti pensiamo di conoscere, esistono leggi severissime sui finanziamenti elettorali, per una tangente anche piccola si va in galera davvero (per evasione fiscale non ne parliamo, diventi un appestato con cui nessuno vuole più avere a che fare). Mentre da noi non si approva una legge sul lobbismo – anche se basterebbe estendere il codice etico presso il Parlamento Europeo – lì le lobby dichiarano in maniera trasparente chi finanziano e con quanto.

Nel paese delle primarie – aperte, per tutti, regolamentate per legge – si tengono elezioni politiche ogni due anni ed attraverso questo processo di “campagna elettorale permanente” il momento del voto coincide con l’approvazione o meno dell’operato dei membri del Congresso, e della politica in generale. Ci sono distretti (da noi li chiameremo collegi) in cui c’è un solo candidato (famoso il caso in cui il regista Michael Moore per “assicurare un’alternativa” candidò delle piante) ed altri in cui la corsa è addirittura con trenta candidati. In quelle elezioni l’unica vera “merce di scambio” è la capacità del politico di creare posti di lavoro: con appalti pubblici, con il mantenimento di una base militare, con una nuova sede di una grande azienda. Quegli elettori vogliono questo, e su questo la politica americana si misura con velocità, tanto che anche una presidenza quadriennale è attraversata da due rinnovi del congresso, un terzo del senato, almeno venti cambi di governatorato e svariate assemblee nazionali dei singoli stati.

Se nelle serie tv i politici sono tutti vittoriosi e di successo, la storia, quella vera, dai tempi di Roosevelt insegna che i presidenti davvero influenti e che hanno fatto la storia, almeno una volta nella loro carriera politica, hanno perso, sono usciti dalla vita politica, hanno imparato dai propri errori, e sono tornati. Obama incluso, che una volta non venne rieletto in Illinois.

Se scordiamo tutto questo, che è la parte che meno conosciamo, della politica americana conosciuta attraverso le serie tv ci restano un Grant di Scandal eletto presidente grazie a una serie impressionate di brogli, tanto che lui stesso ammette di non essere mai stato realmente eletto, e un Underwood di House of Card che si vanta, ad un certo punto, di essere riuscito a diventare presidente senza nemmeno passare per una votazione. Ma tutto questo, a ben vedere, è molto più simile alla nostra di politica.