Parte II

Vivere la pazzia: Enrico IV di Luigi Pirandello

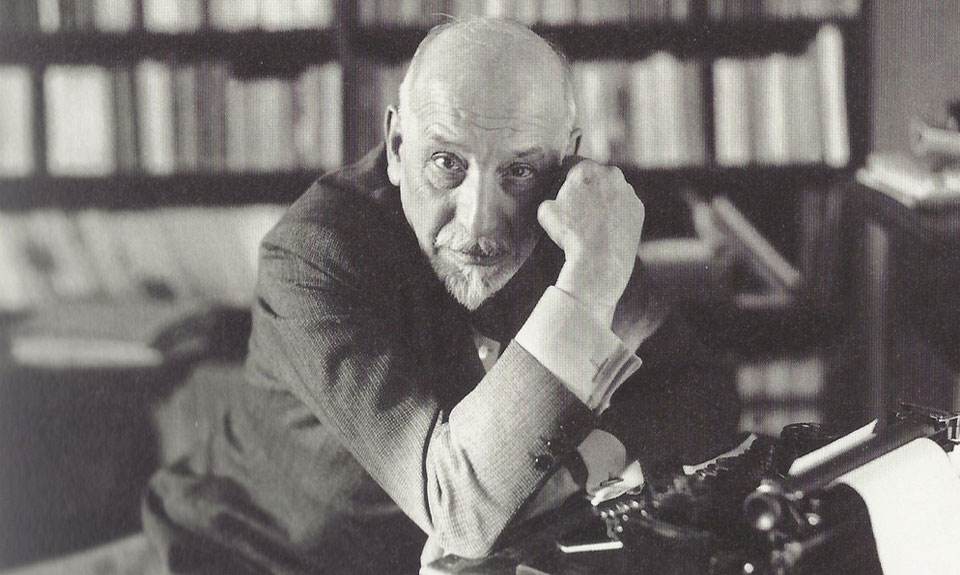

L’autore che forse più di tutti ha meditato sulla follia e, anzi, l’ha assunta come strumento di analisi della realtà è Luigi Pirandello, celebre scrittore italiano, nato ad Agrigento in Sicilia nel 1867 e morto a Roma nel 1936.

Non c’è nulla di fisso e immutabile nella realtà: questa è l’amara riflessione di Pirandello. L’uomo è finzione e la sua vita scorre tra incubo e sogno. Siamo costretti dalla società ad assumere dei ruoli e delle caratteristiche che non vorremmo; siamo costretti, tutti, a indossare una «maschera», un’immagine fittizia in contrasto con i nostri reali sentimenti e le naturali inclinazioni. Compito dell’arte, e del teatro in particolare, è quello di «denudare» e «smascherare» le nostre persone per far emergere l’irrazionalità e la contraddizione insita nella stessa realtà.

Attraverso le sue opere, il grande scrittore siciliano si applica nell’osservazione delle abitudini umane, rilevando l’illogica condotta degli uomini che non di rado raggiunge il paradossale e il grottesco. Enrico IV è uno di questi testi, tra i più belli e famosi.

La vicenda vede protagonista un uomo, di cui ignoriamo il nome, che è uscito di senno in seguito ad una caduta durante una cavalcata in costume. In quell’avvenimento, accaduto venti anni prima, egli impersonava l’imperatore di Germania che, nel lontano Medio Evo, aveva polemizzato con il papa Gregorio VII ed era stato da questi umiliato prima di essere ricevuto nel castello di Canossa grazie alla mediazione della contessa Matilde. Per tutti questi anni, dunque, il protagonista è stato considerato pazzo; ma, tornato d’un tratto alla ragione, si rende conto di essere escluso dal mondo degli affetti di quanti lo circondano: anzi, ha ricordato perfettamente che la caduta era stata causata dal suo rivale in amore, Tito Belcredi, che gli ha rubato l’amore di Matilde Spina e l’ha sposata. Perciò preferisce continuare a farsi credere pazzo, per poter osservare la vita e la sua illogica condizione come dal di fuori, ma anche per poter agire «in verità».

Il dramma, in tre atti, è ambientato nella villa del signore impazzito addobbata come la sala del trono dell’imperatore medievale. Anche i vari personaggi, pur avendo nomi moderni, vengono da lui chiamati, e si chiamano tra loro, con appellativi antichi: Lolo si chiama Landolfo, Franco prende il nome di Arialdo e così via, in un crescendo di finzioni e di maschere.

Nel primo atto vengono introdotti gli ospiti: donna Matilde Spina con la figlia diciannovenne Frida, il marchese Carlo Di Nolli e il barone Tito Belcredi, cui si aggiunge il dottor Dionisio Genoni, un medico incaricato di cercare una soluzione per la malattia mentale del padrone di casa. Il medico suggerisce che, per far guarire l’infermo, si potrebbe ricostruire la scena durante la quale accadde il sinistro. Agli occhi di Enrico, essi sono personaggi del Medio Evo: Matilde di Canossa, Ugo di Cluny, Pietro Damiani, la duchessa Adelaide e via … mascherando. Il dialogo che si stabilisce tra loro e con il protagonista è tutto incentrato sull’ambiguità del linguaggio, sull’equivoco delle identità, sul mutamento delle cose.

Nel corso del secondo atto viene allestita la scena, secondo i suggerimenti del dottore, per riproporre la situazione che anni prima aveva causato la follia del padrone di casa. La figura di Matilde di Canossa, però, non può essere interpretata dalla Spina, ormai avanti negli anni. Il ruolo, perciò, viene affidato a Frida, identica alla madre da giovane, il cui ritratto fa bella mostra nella sala. La ragazza in un primo momento sta al gioco, ma presto si rende conto che sarà lei al centro dell’attenzione di Enrico, il «pazzo». E in effetti intorno all’amore per Frida, ritenuta Matilde, si stabilisce un intenso dialogo tra Enrico e la signora Spina, ritenuta la madre di Matilde, in un crescendo di allusioni, dubbi, sospetti. La tensione cresce di tono, fino a quando, usciti tutti, il protagonista resta solo con un valletto:

ENRICO: Non capisci? Non vedi come li paro, come li concio, come me li faccio comparire davanti, buffoni spaventati! E si spaventano solo di questo, oh: che stracci loro addosso la maschera buffa e li scopra travestiti; come se non li avessi costretti io stesso a mascherarsi, per questo mio gusto qua, di far il pazzo!

Alla fine del secondo atto, pertanto, lo spettatore è avvertito che Enrico è cosciente della propria pazzia. Dunque, non è pazzo, ma si finge tale per mettere in esecuzione un disegno che ha preso posto nella sua mente forse già da anni: vendicarsi di quanto era successo tanto tempo prima.

ENRICO: Conviene a tutti, capisci? Conviene a tutti far credere pazzi certuni, per avere la scusa di tenerli chiusi. Sai perché? Perché non si resiste a sentirli parlare. […] Perché trovarsi davanti a un pazzo sapete che significa? Trovarsi davanti a uno che vi scrolla dalle fondamenta tutto quanto avete costruito in voi, attorno a voi, la logica, la logica di tutte le vostre costruzioni.

Il dramma raggiunge l’esasperazione. Da una parte Enrico si abbandona a un’amara riflessione filosofica sull’incapacità degli esseri umani di comunicare tra loro in una condizione di verità; dall’altra, ormai ha maturato una terribile decisione.

Giungiamo, così, al terzo atto. Tutto si svela:

ENRICO: Già. Ma vedi? È che, cadendo da cavallo e battendo la testa, fui pazzo per davvero, io, non so per quanto tempo … circa dodici anni. (Rivolto a Belcredi) E non vedere più nulla di tutto ciò che dopo quel giorno di carnevale avvenne, per voi e non per me; le cose, come si mutarono; gli amici, come mi tradirono; il posto preso da altri, per esempio … che so! Ma supponi nel cuore della donna che tu amavi; e chi era morto; e chi era scomparso … tutto questo, sai? Non è stata mica una burla per me, come a te pare!

Poi, un giorno, all’improvviso gli tornò il senno:

ENRICO: E allora, dottore, vedete se il caso non è veramente nuovo negli annali della pazzia! – preferii restar pazzo. Viverla – con la più lucida coscienza – la mia pazzia e vendicarmi così della brutalità d’un sasso che m’aveva ammaccata la testa. […] Sono guarito, signori: perché so perfettamente di fare il pazzo qua; e lo faccio, quieto! – Il guaio è per voi che la vivete agitatamente, senza saperla e senza vederla la vostra pazzia.

In uno slancio allucinato Enrico sguaina la spada e ferisce a morte Belcredi, consumando in tal modo la vendetta. Infine continua a fingersi pazzo, sfuggendo così anche alle responsabilità di fronte alla legge. Il sipario cala sulla crudele soddisfazione di un uomo isolato, che ha trovato nella follia la chiave d’interpretazione più autentica della realtà.

In Pirandello, dunque, il sonno della ragione non genera i mostri. Anzi! È la ragione a essere imprigionata nelle convenzioni e a diventare, perciò, incapace di comprendere la verità. La falsità è nella struttura stessa delle cose. Solo la pazzia ci rende sinceri, perché costituisce un punto di rottura con l’apparenza: il sonno della ragione, pertanto, permette di vedere i mostri che regnano in noi e attorno a noi.

L’assopimento della ragione resta con tutta la sua ambiguità e relatività. Esso è capace di dare vita alle ombre. Ma è anche in grado di proiettare luce sulle ombre della vita. Ancora una volta, tutto torna nelle mani e nella responsabilità della persona. Tutto torna al mistero della libertà. Ogni generazione umana dovrà guardare in faccia i «mostri» che eredita dalle precedenti e sarà chiamata a liberarsene. Utilissima sarà la ragione. Utilissimo sarà anche il suo sonno. Perché, shakespirianamente, sempre ci saranno più cose in cielo e in terra di quante ne possa contenere la nostra filosofia.