Buon compleanno, Enrico Mentana.

I suoi 62 anni seguono i 25 dalla nascita del tg5 fondato dal giovane giornalista alle prese con servizi scadenti, tecnici mancanti e cassette che non partivano.

Così il 13 gennaio del 1992 nasceva il tg5 senza troppe pretese.

Sabato sera 14 gennaio, dopo C’è posta per te, il giornalista è tornato negli studi televisivi di Palatino per uno speciale condotto da Paolo Bonolis. Negli studi anche Clemente J. Mimun e Carlo Rossella.

Ma il ricordo della fondazione non poteva passare inosservato, Mentana gli ha infatti dedicato un lungo post su Facebook.

Il ricordo della prima puntata, la spinta rivoluzionaria che giocava sul differenziarsi dal tg1, la riduzione dei servizi sulla politica, la decisione di incrementare la cronoca, il timore della concorrenza, il rifiuto alla specializzazione, Bruno Vespa e l’aperto dissenso: parla a cuore aperto su Facebook Enrico Mentana.

Ecco il post che narra l’inizio di una gloriosa, anche se difficile, carriera:

“Venticinque anni fa cominciai a dirigere e condurre un tg. Bene o male è quello che faccio tuttora. Adesso mi sembra tutto più facile, ma allora era tutto da inventare. Un ricordo.

Avevo il compito di creare dal nulla un nuovo tg, il sogno di qualsiasi giornalista. Avevo il compito di idearlo, di trovargli il nome, di scegliere il logo, la grafica, la sigla. Ma anche di cercare le persone adatte a farlo con me, senza vincoli, senza imposizioni.

Si sarebbe chiamato semplicemente tg5, in sfida diretta con i concorrenti della Rai, e avrebbe mirato proprio ai difetti dei telegiornali che fino a quel momento monopolizzavano il mercato dell’informazione tv. A cominciare dalla politica. L’arroccamento dei partiti s’era fatto ancora più evidente. Meno riuscivano a perforare l’aperto disincanto dell’opinione pubblica e più intasavano i notiziari della Rai con i loro leader, le loro riunioni, i loro slogan.

Bene, il tg5 avrebbe ridotto la pagina politica al minimo, in modo da mostrare nei fatti e da subito l’assenza di sudditanze e di faziosità, e liberare intanto spazio e tempo per il resto dell’attualità. La prova finestra tra noi e gli altri, tutti ingolfati di politica, avrebbe mostrato la differenza. Ma era una piccola rivoluzione, per cui serviva identificare chiaramente le scelte da fare.

Quali erano le notizie da privilegiare? E in quale forma bisognava darle? Questioni di sintassi televisiva. Parolona che vuole dire qualcosa di molto semplice: se c’è un fatto importantissimo ci si collega con il luogo in cui è avvenuto. Se è importante gli si dedicano una serie di servizi o un servizio e un commento. Se è di media importanza merita un solo servizio, se lo è un po’ meno una notizia dal vivo, letta dal conduttore. Se non è importante per niente, allora non se ne parla e basta.

Ovvio, vero? Mica tanto, perché in Rai spesso era il contrario. Mi ricordo di un giorno in cui non era successo niente di importante. Riunione al tg1 per decidere la scaletta. Non si sapeva come aprire, e consideriamo che l’apertura di uno dei principali telegiornali condizionava spesso anche le scelte dei quotidiani della mattina dopo. Ma facendo il giro dei capiredattori non si trovava una valida notizia d’apertura. E allora – con mio sbalordimento – si decise per un bel collegamento con Montecitorio con il classico pastone politico. Un intreccio di dichiarazioni, e così si dava il “la” a tutte le altre notizie. Una sorta di chiodo a cui appendere il notiziario. L’arma totale del collegamento, la risorsa delle grandi occasioni, usata per raccontare il nulla di una bolla politica.

Ebbene, il nuovo tg sarebbe stato diverso, avrebbe recuperato una gerarchia espressiva. Il fatto più importante, l’apertura doveva poter provenire da qualsiasi versante dell’attualità. E la politica? Meritava un servizio, e non più di uno, a parte naturalmente le occasioni eccezionali. Ci sarebbero stati giorni senza nemmeno un servizio di politica, e magari al momento il pubblico non se ne sarebbe neppure accorto, ma alla lunga si sarebbe affezionato a noi, gli unici a non somministrargli la politica come una medicina serale. Gli unici a trattarla come un settore tra i tanti. Anche per dar spazio alla grande assente, o quasi: la cronaca.

I fatti di cronaca erano ampiamente snobbati nei telegiornali e anche sui giornali. Non interessavano perché non riguardavano i poteri: erano storie accadute a persone senza nome, che nessuno conosceva, e quindi i giornalisti non se ne occupavano. Ebbene il Tg5 avrebbe fatto di questa Cenerentola dell’informazione il settore più importante di tutti. Quello grazie a cui avremmo portato alla ribalta i fatti insoliti, straordinari o gravi che riguardano la gente normale, con cui il telespettatore si identifica molto più che con le vicende delle élite, dei personaggi.

Stavamo del resto solo recuperando la grande tradizione della cronaca italiana, nata soprattutto sui giornali di provincia. Allora cercavo di spiegarne il senso ai miei primi collaboratori raccontando loro una storia vera. La notte dopo la morte di un Papa, il direttore di un giornale era rimasto fino alle ore piccole in redazione, a rifare la prima pagina. Prima di rincasare, ormai al mattino, passò dal bar vicino alla redazione, dove c’era già una copia fresca di stampa, in bella mostra sopra il frigo dei gelati, con il titolone a tutta pagina «È morto il papa».

Il direttore notò che una signora era attirata dal quotidiano appena sfornato e si mise a osservarla, per vedere se avrebbe apprezzato il suo sforzo. Ma lei, preso in mano il giornale, cominciò a sfogliarlo, rivolgendo pochissimo interesse alla prima pagina. Il giornalista allora le chiese quale notizia stesse mai cercando e la risposta fu: «I necrologi». Quello che le interessava erano i morti della sua zona. I “suoi” morti. Ecco, la cronaca è questo: sono le storie con cui la gente si identifica direttamente, senza schermi. Allo stesso modo volevo che nel nuovo tg ognuno potesse trovare le “sue” notizie. Non quelle del potente di turno.

Ebbi anche la possibilità di scegliere dove sarebbe sorta la redazione centrale, e scelsi Roma. Sono milanese, ma sapevo bene due cose: che a Roma c’era molta più possibilità di intercettare notizie e ospiti; e soprattutto che potendo scegliere era sempre meglio stare lontano dal quartier generale dell’editore. Ma in questo caso l’editore non era solo una presenza ingombrante. Voleva essere informato dei lavori in corso, e dare qualche consiglio. Molti sballati, uno almeno vincente.

Discutemmo a lungo dell’orario in cui sarebbe andato in onda in nuovo tg. La proposta di Berlusconi era audace: le 20. Io non volevo: perché dovevo farmi del male partendo lancia in resta contro il Tg1, che era forte di un avviamento di trent’anni? Ma Berlusconi non si fece convincere: «Guardi, se voi vi scontrate direttamente con il tg più forte in ciascuna fascia, quindi il tg2 alle 13 e il tg1 alle 20, ve la giocate bene. Perché comunque l’alternativa è forte, così come l’attesa. Secondo me questo è un telegiornale che può raggiungere il 25%». Per me era una follia, ma alla fine cedetti. E aveva ragione lui.

Scegliere i giornalisti, mettere insieme la squadra, fu la cosa più difficile e importante. Un embrione di redazione esisteva già: c’era Emilio Carelli, che avrebbe fatto da vice direttore, c’erano Cesara Buonamici e Cristina Parodi, c’erano alcuni altri validi giornalisti che erano lì fin dai tempi di Arrigo Levi e Paolo Garimberti, pionieri dei programmi informativi del Biscione. Ma ci voleva molto altro. Portai con me colui che sarebbe stato l’altro vice, Clemente Mimun, e quello che invece sarebbe stato insieme a me il conduttore dell’edizione principale, Lamberto Sposini. Poco più tardi ci avrebbe raggiunto un formidabile uomo di macchina, Massimo Corcione. Tutti loro, e molti altri, destinati a una bella carriera.

A trentasei anni, sarei stato davvero un direttore molto giovane. Scelsi quindi parecchi giovanissimi, i più curiosi e preparati che trovai. Dovevano avere la spinta dell’entusiasmo e la capacità di adattamento che esigeva la fase di lancio del giornale. Dovevano essere disponibili a imparare ruoli e mansioni diverse, a fare collegamenti e lavoro di cucina redazionale, a stare in studio e in regia. Volevo creare professionalità eclettiche, perché saremmo stati in pochi e avremmo dovuto tutti recitare più parti. Cominciavamo la nostra avventura in cinquanta giornalisti appena, tra Roma, Milano e il resto d’Italia. Eravamo Davide contro Golia.

E dovevamo dare ai telespettatori un servizio continuo e aggiornato. Feci partire per primo il rullo di Prima Pagina, pensato per dare l’informazione fondamentale, i titoli di giornale e il meteo ogni quarto d’ora nella finestra di tempo in cui l’Italia attiva si alzava. E poi le tre edizioni essenziali, quelle dell’ora di pranzo, dell’ora di cena e della notte (più tardi sarebbe arrivata anche l’edizione del mattino). Sette giorni alla settimana, per stringere il patto tacito con il telespettatore che stava alla base del nostro lavoro: mentre lui viveva la sua vita, avrebbe potuto sempre contare sull’appuntamento fisso con la nostra informazione, nei momenti chiave della sua giornata.

E poi, tanto per cambiare, bisognava metterci la faccia, e la voce. Chi studia le materie scientifiche lo sa: i conduttori sono quei materiali in grado di trasportare una quantità di energia da un punto A a un punto B senza provocare dispersione. Il conduttore televisivo per me aveva lo stesso compito: non far disperdere l’energia della notizia nel passaggio diretto tra la sua fonte e il telespettatore. Tanto per cominciare significava rinunciare al gobbo elettronico, quell’aggeggio che uno legge facendo finta di improvvisare, con il grave difetto di parlare sempre con lo stesso tono e la stessa velocità, spesso non avendo nessuna idea di cosa sta dicendo. Proibito anche leggere, nei limiti del possibile, per non dare mai l’idea del telegiornale preconfezionato. Il conduttore doveva raccontare le notizie come le aveva in mente, senza burocratizzarle, senza renderle più involute con il gergo giornalistico. Meglio impappinarsi, conoscere qualche momento di incertezza, che raggelare notizie e pubblico con una freddezza da speaker.

Impostai il lavoro di preparazione dei redattori secondo precise linee guida. Sapete già della mia mania per il “parla come mangi”. Volevo un’esposizione più chiara possibile, periodi secchi, servizi e argomenti alla portata di ogni tipo di telespettatore. La Rai si era fatta una brutta nomea al riguardo, soprattutto al nord, dove un boato di disapprovazione accompagnava ogni occasione in cui – quotidianamente – si parlava di “borza” per il mercato azionario. In ogni apertura di anno scolastico si vedeva un istituto di Roma, a ogni elezione compariva in video un seggio della Capitale, gli esperti interpellati erano al novanta per cento di un ateneo romano. Inerzie, il maggior simbolo del distacco dal pubblico vero, tutto il Paese. Noi dovevamo essere esplicitamente alternativi.

E c’era soprattutto da dare un segno chiaro di libertà. Nessun argomento da evitare, nessun tema o personaggio capace di metterci in imbarazzo. Il tg5 poteva parlare di tutto. Non esistevano verità ufficiali e indiscutibili. Una posizione che avremmo poi sempre conservato, lungo tutti gli anni di quel lavoro comune, esercitando la nostra autonomia in mille occasioni. E che avrà poi il suo esempio più forte nove anni dopo, il 20 luglio del 2001, quando sarà il nostro telegiornale a squarciare il velo sui fatti di Genova, smentendo la versione delle autorità sulla morte del dimostrante Carlo Giuliani.

Un tg rispettoso dei suoi telespettatori doveva essere inattaccabile, al di sopra per esempio di ogni sospetto di “marchette”, insomma quei servizi o interviste che servono a lanciare un prodotto, particolarmente nei settori dell’auto e della moda, o le presentazioni di impianti o manifestazioni di aziende. Niente di niente, soprattutto per i marchi vicini alla nostra proprietà. E i nostri giornalisti non utilizzavano per i viaggi di servizio nessun passaggio aereo, nessun viaggio gratis in occasioni di grandi avvenimenti, nessuna facilitazione dagli sponsor. Un codice etico non scritto ma rigidissimo, che funzionò per tutti i tredici anni della mia direzione.

I giornalisti del neonato Tg5 avrebbero trovato altre gratificazioni: dato che erano davvero pochi: ci sarebbe stata – nelle intenzioni – gloria per tutti. Non c’erano inviati di ruolo, perchè ognuno poteva essere mandato a coprire un avvenimento. E poi consideravo le specializzazioni un male da evitare a tutti i costi. Uno spreco delle professionalità e un lusso che non potevamo permetterci, oltre che un cattivo esempio.

Avete presente? Giornalisti di cinema, che parlano solo di film, e vivono nel triangolo Oscar-Cannes-Venezia, ossessionati dal rischio di saltare una prima. Redattori di calcio, che per tutta la settimana discutono solo di partite e allenatori. Cronisti politici, che piombano nel lutto se non hanno l’accredito a Montecitorio. Giornaliste di moda, coccolate di regali, viaggi premio, cene e feste. Tutti questi, e altri come loro, vivono perennemente impaniati in una rete di addetti stampa. Ne dovevamo e ne potevamo fare a meno.

Queste e altre decisioni, la preparazione della nostra avventura, costellò quattro mesi intensissimi. A settembre avevo preso servizio, con l’anno nuovo partì il Tg5. Era il 13 gennaio 1992: avevamo studiato ogni cosa meticolosamente, gli spot promozionali pensati dal direttore di Canale 5 Giorgio Gori, che oggi fa il sindaco a Bergamo, avevano creato una forte attesa tra il pubblico della rete, i giornali avevano ampiamente trattato la nuova sfida giornalistica attirandoci ulteriori attenzioni, noi eravamo caricati a mille… E come da tradizione andò tutto storto.

Un minuto prima delle otto di sera i titoli. Poi la sigla. Iniziai sciolto e tranquillo, lanciando il primo servizio da Genova, che non partì, poi il secondo da Firenze, che non partì. Non era pronto niente. Mi scusai, alzai la fatidica cornetta, e dissi “Davvero una simpatica situazione”. Si erano emozionati in regia, dove non riuscivano a mettere in onda nessuna registrazione, e si era emozionato anche Sposini, che stava accanto a loro e non mi aveva avvertito di nulla.

Mentre i disguidi si scioglievano, e il giornale cominciava a ingranare, mi immaginai le risate del direttore del Tg1, che sicuramente stava sbirciando i nuovi concorrenti. Rise di certo molto meno la mattina dopo, quando scoprì che per la prima volta nella piccola storia della tv italiana un altro tg aveva avuto più spettatori del suo. A proposito, quel direttore era Bruno Vespa“.

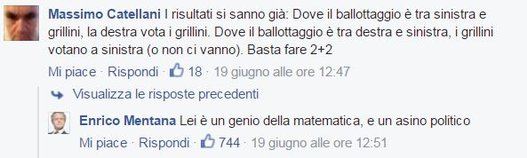

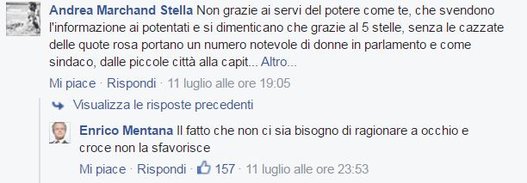

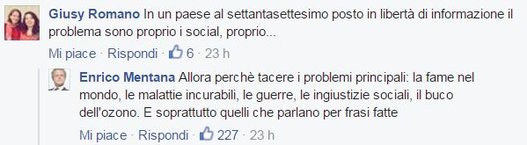

Ancor più note sono le sue risposte pungenti ed esilaranti agli utenti di Facebook, il giornalista non fa sconti se si tratta delle sue opinioni contraddette.

Ecco una serie di risposte virali – secondo l’huffingtonpost – ai suoi follower.