In Europa, non tutta per la verità, le campagne elettorali sono almeno dieci anni dietro quelle americane. In questo esistono dei vantaggi: possiamo imparare, valutare, scegliere gli strumenti, ottimizzare i risultati, e perché no, dare il tempo alla nostra società (e alla politica) di comprendere come e quanto il web e i big data possono incidere sul processo democratico.

Il web è uno strumento neutro, questo va sempre precisato, perché è facile demonizzare o attribuire responsabilità a ciò che non sappiamo, a ciò che non conosciamo, a ciò che non è “nelle nostre consuetudini”.

Tuttavia vi sono alcune considerazioni da fare partendo da alcuni punti salienti tipici delle potenzialità offerte dalle tecnologie digitali.

Possiamo prendere in considerazione – ad esempio – cosa avverrebbe, e come verrebbe trasformata, condizionata, manipolata la politica e la società stessa dall’uso incontrollato dei big-data. E anche su questo è bene fare qualche precisazione.

I BigData in sé non sono “il Grande Fratello”, né sono “una lobby occulta”, né tanto meno sono dati “già fatti” nelle mani di pochi potenti.

I BigData – almeno quelli di cui parliamo in questo articolo – sono “agglomerati di dati” messi insieme per capire, leggere e interpretare la realtà sociale; a differenza dei sondaggi che ci danno uno spaccato delle “risposte” che le persone di un campione danno o vogliono dare ad un soggetto rilevatore, gli “agglomerati” riguardano “il tutto” – e quindi non solo il campione statistico – e non sono “dati ragionati” come le risposte, bensì “dati sui comportamenti reali”.

In altre parole non ci dicono “quel campione” che “risponde liberamente” quali giornali, siti web, radio, canali tv sceglie (o meglio “afferma di…” che spesso è “vorrei” o ritengo sia “meglio dire che…” – spesso dando un quadro di sé migliorativo della realtà), ma direttamente “quali consuma” la totalità di un gruppo, preso per area, età, sesso, formazione…

E su questi agglomerati di dati, meta-data e big-data, non c’è privacy che tenga – almeno da un punto di vista legale, perché le web-company si sono messe legalmente al riparo da molto tempo rispetto alla regolamentazione europea – perché non ci sono “nomi, cognomi, indirizzi fisici, mail e telefoni individuali” da tutelare, ma una “anonima analisi di una collettività indeterminata”.

Come possono questi dati condizionare una campagna elettorale?

La dimostrazione concreta l’abbiamo avuta con il caso della campagna Trump.

Una campagna “anomala” per molti versi che si spiega con una strategia differente rispetto all’uso del web cui abbiamo assistito negli ultimi.

Il web che ha aiutato Obama – ad esempio – era un web visibile, fatto di organizzazione dell’attivismo online e di raccolta fondi. Una forza enorme che gli ha consentito di vincere le primarie e le elezioni del 2008 e di essere riconfermato nel 2012.

Ma proprio le elezioni del 2012 avevano visto come protagonista un “secondo web”, fatto di attivismo “pilotato”, di aggregazione tematica, e di analisi del sentiment.

Tre fattori che hanno portato Romney molto vicino a Obama, soprattutto in alcuni Stati.

Mentre nel 2016 Hillary Clinton si è basata – fortemente – su quel primo web, Trump ha affidato la sua campagna ad una strategia letteralmente opposta.

In estrema sintesi ha “ascoltato e analizzato” tutto quello che veniva “raccontato” dalla pancia del paese, ed attorno a questi temi ha costruito i temi del suo programma elettorale,.

Una volta vinte le primarie la campagna Stato-per-Stato ha seguito le stesse regole. Dire ad ogni singola comunità le cose che “voleva sentirsi dire”. Comizi letteralmente strutturati come se fossero “risposte” a persone che avessero posto delle precise domande. E lui, il presidente che le avrebbe concretizzate.

Eppure, quelle domande, quelle persone le avevano in qualche modo poste davvero. Ad esempio sui motori di ricerca. Ad esempio attraverso i commenti sui social. E Trump semplicemente le ha lette.

Per questo ha vinto in ben sei Stati assegnati dai sondaggi alla Clinton, ha perso come numero di voti popolari, ha perso nelle realtà dinamiche e progressiste e multietniche della nazione, ma ha vinto nelle periferie molto popolate usando un elettorato massimalista ed estremizzato che ha fatto da volano attivo al suo messaggio.

I temi aperti sono numerosi, ma mi limiterei a due questioni.

La prima – ascoltare anche attraverso strumenti sofisticati la società è sempre un fattore positivo per la politica e per la società stessa. Ma dire semplicemente alle persone quello che si vogliono sentir dire, pur di vincere, non priva forse la politica del suo ruolo più importante, ovvero incidere essa stessa per migliorare la società, e non esserne solo un megafono?

La seconda – leggere la società attraverso i big-data non finisce con il “modificare” la società stessa a misura di quei dati complessivi, dimenticando tutte le nicchie di trasformazione, di miglioramento, ma anche le minoranze, le tipicità, che non sempre possono essere colte da questo tipo di analisi, massificando percezione e commento, politica, proposta e strategia su un macrodato che in sé, alla fine, paradossalmente rischia di essere falso e manipolato?

Tutto questo non è molto distante da noi, se ricordiamo ad esempio che Beppe Grillo – a proposito del voto sul reato di clandestinità su sui il M5S si spaccò, tuonò dal palco “se avessimo detto queste cose in campagna elettorale avremo preso percentuali da prefisso telefonico”.

Ed ecco la terza questione. Il rischio cioè che per vincere a qualsiasi costo ascoltando i temi della pancia delle persone, queste ultime non scelgano al momento del voto in scienza e coscienza, venendo private della possibilità di conoscere, su temi delicati e impopolari, la posizione reale dei candidati e dei movimenti politici.

Tag: Clinton

Grizzly Steppe, che fine hanno fatto gli hacker russi delle elezioni USA?

La notizia ha fatto scalpore all’inizio, poi sembra quasi passata nel dimenticatoio, anche perché non ha variato gli esiti elettorali. E quindi in pochi si sono presi la briga di approfondire.

Ma davvero la Russia – come nazione, come sistema, come insieme di interessi – ha condizionato il voto americano di novembre scorso?

A leggere – e a fidarsi – di tanto di fascicolo pubblico dell’FBI sembrava di si.

Del resto quando a scendere in campo è direttamente il capo del Department of Homeland Security (DHS) che realizza un report apparentemente dettagliato con l’Office of the Director of National Intelligence (DNI) anche i giornalisti di maggiore esperienza, ed anche di fronte a varie incongruenze, gli danno credito.

Se ci sono dubbi la risposta è “loro sapranno cose che noi non sappiamo” e che “non divulgano per ragioni di sicurezza nazionale”.

E invece a leggere il rapporto non vi è alcuna risposta alle molte domande che ci si sarebbe dovuti porre. Hanno compiuto un attacco: come, quando, chi, per fare cosa? Nessuno lo sa. Quali erano i bersagli? Non è dato sapere. Quale scopo concreto? Lo si ignora.

Eppure “l’operazione” avrebbe anche un nome “Grizzly Steppe” (l’orso grizzly della steppa).

La notizia non è – né dovrebbe essere “per addetti al settore”.

Se c’è un modo di penetrare il sistema elettorale, piuttosto che di condizionare il voto, o entrare in un sistema strategico nazionale.

Peggio ancora se una potenza nucleare minaccia l’equilibrio interno e la sicurezza di un’altra potenza nucleare dovrebbe essere qualcosa su cui fare domande, su cui interrogarsi, su cui non accontentarsi del “loro sapranno…”

E invece, forse un po’ giocando proprio sul fatto che i complotti – specie se internazionali – sono credibili per le masse “in sé”, che alle volte la realtà diventa vera per il solo fatto di raccontarla – del resto, vuoi che al DHS e al DNI non ne sappiano più di noi di queste cose? – ed anche lucrando sulla estrema tecnicità ed ampia ignoranza digitale, la notizia – che sarebbe gravissima – è passata nel dimenticatoio. E molti – senza sapere come e perché ciò sia avvenuto – sono però certi che ciò sia accaduto per davvero.

“La comunità dell’intelligence statunitense (USIC) è certa che il governo russo ha diretto gli ultimi attacchi che hanno compromesso e-mail di persone e istituzioni degli Stati Uniti, ed anche di organizzazioni politiche degli Stati Uniti. Le recenti rivelazioni di presunte e-mail compromesse su siti come DCLeaks.com e Wikileaks e da parte del “personaggio online” Guccifer 2.0 sono coerenti con i metodi e le motivazioni di sforzi russi diretti.”

Volendo però approfondire, prendendo ad esempio il Malware richiamato nella relazione della sicurezza americana, si tratta di una versione vecchia di un codice denominato PAS (versione 3.1.0) che altro non fa che “uploadarsi” su un sito (generalmente WordPress) per acquisirne credenziali e dati.

Ma è talmente semplice, diffuso e comune che ha addirittura “pagine di assistenza online” – ed attualmente è alla versione 4.1.1.

Il malware – diffuso da anni – è di origine Ucraina (e non russa).

Ci si aspetterebbe da agenti russi che quantomeno realizzino da sé un software così “semplice”, semmai non mettendo proprio la propria firma e paese. Ma se proprio devono almeno ci si aspetterebbe che usino l’ultima versione!

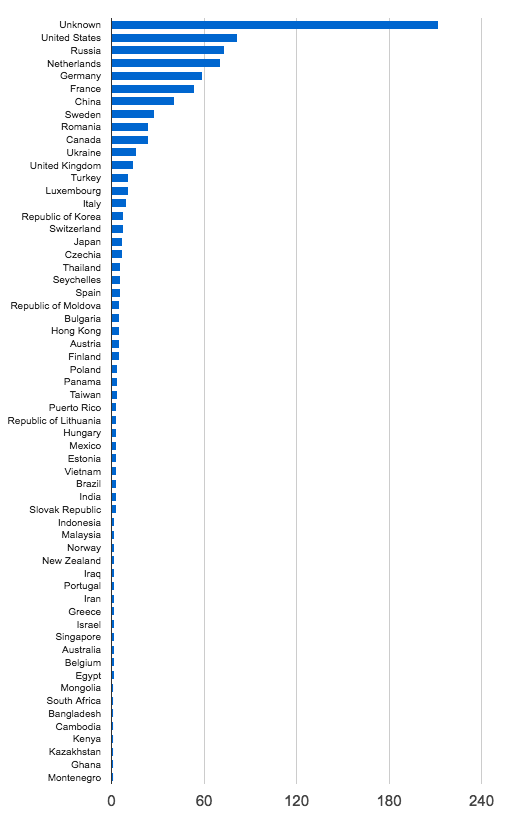

Il DHS poi ha fornito 876 IP di “indirizzi compromessi e da cui sarebbe partito l’attacco”.

La loro localizzazione è così distribuita.

Vedi foto

e la loro sorgente indica che si tratta prevalentemente di webcompany che offrono servizi hosting a basso costo – il che significa che ospitano anche siti in WordPress amatoriali, quindi di persone non esattamente professioniste del mondo del web, il che si traduce anche nella semplicità con cui molti siti sono stati hackerati.

Da un’analisi incrociata poi risulta che quegli stessi IP sono stati la sorgente di oltre 14 milioni di attacchi nei due mesi precedenti e sostanzialmente nei due mesi successivi.

Il che si traduce nel fatto che parliamo di siti e server già compromessi e che probabilmente non hanno nulla a che vedere con un’azione “statale” di un governo nazionale, ma semplicemente rientriamo nella normalità della “vita del web”.

Dove i siti – soprattutto i CMS Cordpress, che sono quelli più comunemente usati, soprattutto in ambienti meno esperti – vengono spesso forzati per prendere dati o per essere a loro volta “luogo di infezione e trasmissione di malware”.

E anche di questo – di cosa ci fanno con i siti compromessi – abbiamo già avuto modo di parlare.

Chi ha votato Trump? E chi la Clinton?

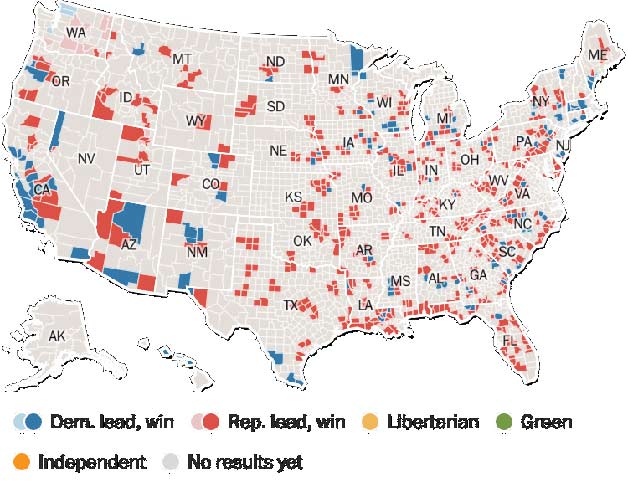

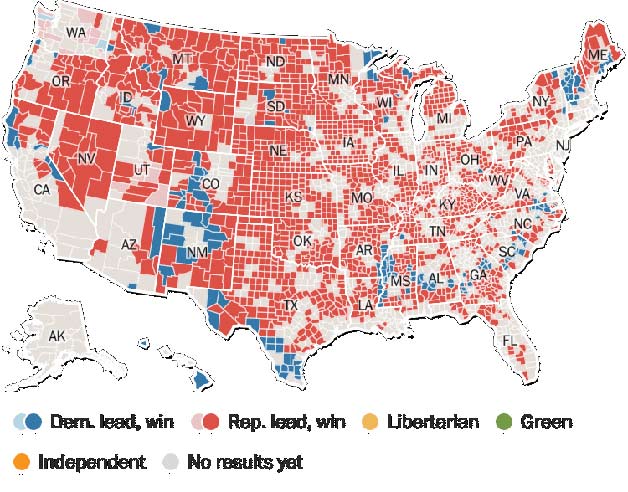

Se scendiamo ancor più nello specifico, Trump conquista le periferie, le grandi distese agricole del centro degli Stati Uniti, i centri industriali in dismissione o in cui il lavoro – anche quando salvato dall’amministrazione Obama – appare precario, sottopagato, instabile ed il futuro incerto.

La Clinton tiene nelle città e in generale nei centri urbani, nella east e nella west coast.

Trump non vince necessariamente nelle aree “in crisi economica”: il voto verso di lui non è tanto collegato ai livelli di disoccupazione “attuale”, ma alla sensazione di poter perdere “in futuro” il proprio lavoro.

Di più, e nello specifico, Trump non guadagna consensi nelle fasce più povere, né in quelle più ricche. Per quanto paradossale i miliardari americani non si vedono tutelati dalle misure del suo piano economico, né le classi più povere puntano su di lui per le promesse di posti di lavoro né come voto di protesta verso la classe politica che ha governato negli ultimi otto anni.

La classe dirigente americana infatti è tutta dichiaratamente con la Clinton, come dimostrano i voti di New York e della California.

La classe più povera è con lei, e non tanto per il suo passato o necessariamente per il suo programma, ma perché ha visto con l’Obama Care l’estensione della copertura sanitaria – che prima non aveva – e che vede minacciata da Trump.

Quella che Trump letteralmente trascina è la “classe media”. Quella che ha un lavoro ma che lo percepisce precario. Che ha l’assistenza sanitaria, ma che ha visto aumentare enormemente i remi assicurativi per far fronte all’estensione della copertura alle classi meno abbienti.

È quella middle-class che spesso ha dovuto lasciare la propria casa in città per trasferirsi in periferia (e il voto lo dimostra anche geograficamente) a causa della crisi dei mutui subprime, e che ha visto le banche – colpevoli – essere più forti di prima, mentre loro hanno dovuto modificare a ribasso il proprio tenore di vita, cambiare quartiere, e dei venti punti percentuali di reddito persi, in otto anni ne hanno recuperati a stento sette.

Un elettorato immediatamente riconoscibile per geolocalizzazione: la cinta urbana, in quartieri periferici delle grandi città, i sobborghi popolari, le zone industriali, oltre alle zone rurali, sono la marea rossa che ha regalato la vittoria a Trump.

La mappa del voto nelle grandi città

La mappa del voto nelle piccole città

La mappa del voto nei centri rurali

Basta questo spostamento sociale per garantirgli la vittoria?

Questo spostamento, come abbiamo visto nell’analisi del voto per preferenze (sia sociali che geografiche) è stato determinante per la conquista di alcuni Stati chiave e – soprattutto – per la sua scalata nel partito repubblicano alle primarie.

Il vero contributo vincente lo hanno dato a Trump gli oltre venti milioni di americani che non si sono recati alle urne rispetto a quattro anni prima. Un trend decrescente di partecipazione al voto dovuto essenzialmente alla disillusione ed alla disaffezione alla partecipazione politica.

Donald Trump ha ottenuto meno voti popolari della Clinton, ma ha anche ottenuto meno voti dei suoi predecessori Romney e McCain. Nonostante “il numero” inferiore di preferenze in termini assoluti è riuscito sostanzialmente a conservare l’appoggio della base repubblicana.

Elemento tutt’altro che scontato dal momento che il GOP non solo gli era – come struttura ed establishment – palesemente ostile, ma anche considerando l’ipotesi non remota che sino all’ultimo gli candidasse qualcuno contro.

Come molti analisti hanno evidenziato “Questo significa che l’elettorato repubblicano vota con meno “complicazioni” il candidato del proprio partito, mentre l’elettorato democratico è più esigente? Forse, ma potrebbe anche essere vero il contrario: ovvero che la candidatura di Trump fosse adatta per l’elettorato, e non “impresentabile”, “non votabile” come è stata descritta in questi mesi.”

Ma significa anche che l’elettorato repubblicano non si riconosceva più in una leadership di prime donne, di politici di carriera, che per arrivismo personale non riesco a trovare una soluzione all’empasse delle primarie.

Era evidente infatti che dopo otto anni democratici, in un sistema politico che fortemente crede nell’alternanza democratica, la propensione dell’elettorato era in direzione repubblicana.

Invece di proporre una candidatura forte e unificante, la classe dirigente del GOP si è data battaglia schierando fino a venti nomi, nessuno dei quali capace di fare un passo indietro per appoggiare una candidatura politica considerata forte e credibile.

È proprio la scena delle primarie, così logore e logoranti, che probabilmente ha convinto anche la parte più riluttante e indecisa degli elettori conservatori ad appoggiare Trump in quanto “fuori dai giochi del partito”.

Come ha vinto Trump?

Secondo il NYT, fra i maschi il 41% ha votato per Clinton, il 53% per Trump; il 54% delle donne ha scelto Clinton, il 42% Trump.

Gli elettori maschi – bianchi hanno premiato Trump, che ha guadagnato anche voti che precedentemente erano andati a Obama tra l’elettorato nero, ispanico e asiatico.

La parte di elettorato bianco che ha votato Trump è quella meno istruita e che in passato aveva sostenuto Obama

Un’altra chiave di lettura riguarda il cosiddetto fattore generazionale.

Trump ha conquistato parte dell’elettorato giovane ed ha successo nella fascia di età 45 – 64, che testimonia come il messaggio del candidato repubblicano abbia convinto una parte di elettorato “tradizionalmente orientata” a recarsi alle urne.

Le analisi del NYTe della Cnn mostrano poi come Trump abbia sfondato fra le persone con un reddito inferiore a 50mila dollari annui (rispetto a Romney) e ha comunque ottenuto percentuali più basse di quelle di Clinton:

La differenza fra Hillary Clinton e Donald Trump tuttavia è meno ampia di quanto si possa credere.

E questo riporta alla sua unicità il sistema elettorale presidenziale americano.

In assoluto il risultato di 290 delegati per Trump contro i 232 per Clinton lascerebbe pensare ad un trionfo netto.

In realtà questo saldo è determinato dai cosiddetti “key races”, ovvero le “battaglie” negli stati incerti, che contemporaneamente assegnano un discreto numero di “grandi elettori”.

Se la Clinton vince in termini di “numero di voti” ovvero di preferenze, il divario con Trump si misura in ultima analisi in appena otto stati, e tra questi appena tre assumono una dimensione determinante.

In tutti gli otto stati la partita è stata chiusa in meno di 400mila voti.

in Florida, dove Trump vince per 120mila voti

in Arizona, dove Trump vince per 86mila voti

in Colorado, dove Clinton vince per 51mila voti

in Michigan, dove Trump vince per 12mila voti

in Nevada, dove Clinton vince per 26mila voti

in New Hampshire, dove Clinton vince per mille voti

in Pennsylvania, dove Trump vince per 78mila voti

in Wisconsin, dove Trump vince per 27mila voti

Trump vince in quegli stessi Stati che quattro anni fa avevano dato la vittoria a Obama.

E giova vederli in parallelo con il relativo apprezzamento di voti

FLORIDA

Obama 2012: 4,235,270

Romney 2012: 4,162,081

Clinton 2016: 4,485,745

Trump 2016: 4,605,515

PENNSYLVANIA

Obama 2012: 2,907,448

Romney 2012: 2,619,583

Clinton 2016: 2,844,705

Trump 2016: 2,912,941

OHIO

Obama 2012: 2,697,260

Romney 2012: 2,593,779

Clinton 2016: 2,317,001

Trump 2016: 2,771,984

Le colpe della Clinton e dei democratici

L’intelligentia americana ha guardato agli scandali sessuali, alle accuse di molestie, ai toni verso immigrati e donne, ed ha parlato delle mail di Hillary. Ha considerato il risultato scontato e spesso “per non uniformarsi alla massa, per fare un dispettuccio alla Clinton (tanto vince lo stesso)” hanno votato Jill Stein, ha disprezzato, offeso, umiliato e deriso – spesso con gli stessi toni razzisti e classisti di cui lo accusavano – sia Trump che, peggio, i suoi elettori.

Questo atteggiamento di superiorità morale e intellettuale è costato Michigan, Pennsylvania e Florida (ben il 4% in una battaglia che si è chiusa in meno di due punti percentuali).

Eppure se si fossero aperti gli occhi bastava ricordarsi che solo il 25% degli Stati Uniti sono le “grandi città” (dove ha vinto la Clinton) mentre il resto del Paese è un’enorme distesa di campi agricoli e distretti industriali, fatta di una popolazione operaia che se non ha perso casa e lavoro ha visto un calo del suo potere di acquisto di oltre il 20% in 12 anni e ne ha recuperato appena il 5%.

È fatto di una popolazione agricola fortemente minacciata dalle importazioni a basso costo, che ha visto diminuire i sussidi all’agricoltura, che ha perso gran parte della propria ricchezza.

È un paese che ha visto crescere le spese militari e impoverire le proprie case di figli mandati in guerra in luoghi che non conosce, mentre ha percepito crescere l’insicurezza in patria.

Questo paese lo si poteva conoscere uscendo dalle strade del centro di New York, di Washington, di Chicago, e lo si sarebbe potuto vedere nelle piazze. Ed anche questo era un indice riconoscibile.

Da un lato le centinaia di persone “portate” ai comizi della Clinton dai candidati democratici locali.

Dall’altro le migliaia che spontaneamente accorrevano ai discussi e discutibili comizi di Trump.

L’America di Trump non è un altro paese. Era semplicemente il paese che la classe dirigente non ha visto. E se non lo vedi non lo puoi capire, ascoltare e quindi nemmeno interpretare e rappresentare.

Trump ha semplicemente colto quel malcontento. E gli ha dato voce, sin dalla scelta dello slogan.

Riportare al centro l’America e gli americani, renderla di nuovo “grande”. Ha individuato e indicato agli americani l’origine del loro problema (irrilevante che non sia vero) nell’immigrazione di massa (che abbassa i salari) e nelle aziende americane che delocalizzano (facendo perdere posti di lavoro interni).

La ricetta a tutto questo sarebbe la sua politica. E poco importa che in fondo, nemmeno gli americani ne siano convinti. Se sappiano che non è così facile come sbandierarlo da un palco della provincia dell’Ohio.

I democratici gli hanno anteposto una ex first lady con trent’anni di politica attiva alle spalle, che ha guadagnato 200 milioni di dollari dalle lobby e che ha siglato e sostenuto quei trattati commerciali che – per il popolo americano della periferia – sono stati la causa di quei posti di lavoro persi e di quei salari ribassati.

È la donna delle banche che hanno generato la crisi, e che ora sono più ricche di prima e che a loro hanno tolto la casa.

Ed è colei le cui mail maldestramente cancellate hanno dimostrato senza scrupoli nel far fuori i suoi avversari interni ed imporsi al suo stesso partito. Pronta a fare favori (anche laddove legittimi) in cambio di fondi (circa un miliardo di dollari) per la fondazione che porta il suo nome.

Era questo il nome ed il profilo democratico che avrebbe dovuto contrastare Trump?

Trump non ha diviso il popolo americano. Il popolo americano lo era già. E nessuno se ne era accorto. O meglio, nessuno della classe dirigente americana era pronto a riconoscere e vedere che otto anni di amministrazione democratica avevano fatto molti miracoli, ma avevano fallito nell’impresa di unire.

Era più semplice attaccare la lobby delle armi (che è la stessa che arma le guerre fatte anche dai democratici) e parlare di conflitto razziale, per non vedere quella trasversale frattura sociale che non ha come segno distintivo il colore della pelle.

Gli americani sapevano del giudizio di Trump sulle donne, senza che i democratici lo ricordassero con superiorità e arrogante sufficienza (come se i Clinton fossero puritani). Lo sapevano le donne, che in un assioma tutto elitario avrebbero dovuto in massa votare una donna. E invece oltre il 46% ha scelto Trump. Forse perché le donne sono anche pronte a votare una donna, ma non solo perché donna, e certamente non si riconoscevano in quella donna in particolare.

Gli americani sapevano dei rapporti con le lobby della famiglia Clinton, e Sanders senza i grandi elettori della Clinton se la sarebbe giocata davvero sino in fondo. Ma con tutti i mal di pancia di questa candidatura forzosa e forzata, quelle mail semmai hanno fatto finire di perdere entusiasmo, in un paese e in un tipo di elezioni, in cui l’entusiasmo dei volontari e degli attivisti è tutto, Obama docet.

Tutto questo, l’erotomania di Trump e le mail della Clinton, che hanno pesato negli editoriali e nei corridoi della politica, non hanno toccato le persone comuni, che hanno scelto di andare contro un sistema ed un modo di fare politica.

Hanno frantumato il partito repubblicano distruggendo le dinastie politiche e le carriere blindate.

Hanno disertato il partito democratico che ha registrato le primarie con la più bassa affluenza della storia.

Ed anche su questo c’erano indicatori precisi. Se solo si fosse usciti dalle stanze dorate delle grandi città. Due anni fa, per le elezioni di medio termine, sono andati a votare meno del 36% degli aventi diritto, confermando e accrescendo la maggioranza repubblicana.

Anche questo avrebbe dovuto raccontare qualcosa.

Se l’America stava meglio, perché questo segnale negli ultimi due anni di amministrazione Obama?

A queste elezioni sono andati a votare meno del 56% dei cittadini. E quelle “impennate” nelle registrazioni al voto delle ultime ore di campagna elettorale non hanno minimamente bilanciato il sentimento di un paese che non si sentiva più rappresentato dalla sua classe politica.

Perché ha vinto Trump

Le ultime elezioni americane hanno molto da dirci. Molto più di quanto una prima analisi di soddisfazione o sconcerto per il risultato possano mostrare.

La prima considerazione riguarda la mania di esportare per forza quell’esperienza in altri continenti. Quella è e resta un’elezione americana, in cui hanno votato gli americani, tenendo conto dei temi a loro cari. E soprattutto tenendo conto del loro sistema elettorale. Esportare quel dato e quell’esperienza politica da noi – un gioco che ripetiamo sempre – è e resta un esercizio di stile senza alcun fondamento.

La seconda considerazione è che quell’esperienza si fonda su alcune regole che restano un unicum anche quando – poco e male – abbiamo cercato di esportarle.

La prima è un sistema bipolare secco, in cui terze vie sono sempre, in ultima analisi, dannose per il sistema, nel suo complesso, perché per pochissimi voti, spostano spesso l’ago della bilancia in stati chiave. E dovremmo essere tutti concordi sul fatto che un 2% in un paio di stati non dovrebbero modificare un’elezione presidenziale.

La seconda è che sistema americano si fonda sulle primarie. E le primarie le fanno entrambi i partiti. Questo garantisce che vi siano anche trenta candidati potenziali, che però il sistema in qualche modo esige che poi vengano ricondotti fondamentalmente a due. Questo percorso può avvenire per via “politica”, nel senso che progressivamente i candidati si accordano tra loro e convergono su quello a loro più vicino e più forte. O può avvenire per “annientamento” o per “scalata”. Ed è questo il caso che è avvenuto con Trump: da una parte almeno sette possibili alternative interne ai repubblicani non si sono “accordati” per un’alternativa credibile al tycoon di New York, dall’altra Trump – soggetto esterno ai canoni di partito, primo caso di Presidente che non ha servito nelle forze armate e che non ha mai ricoperto cariche pubbliche politiche, ha letteralmente scalato il GOP.

In questo senso Trump non si è assolutamente improvvisato nella sua decisione, come invece in molti hanno pensato sino a qualche mese fa (facilitando così la sua crescita), e non ha commesso l’errore dei vari Ross Perot che hanno tentato la via politica “dall’esterno del sistema”: un sistema che agli americani piace, e cui non sono disposti a rinunciare.

La terza considerazione è che ormai – con la velocità del sistema di comunicazione cui non siamo del tutto abituati per quanto ne parliamo – sono saltate le vecchie liturgie di partito, e i partiti in quanto tali sono diventati soggetti scalabili. E dove non lo dovessero essere per farraginose regole interne, sono destinati a perdere consensi se non a sparire del tutto.

Trump si è semplicemente proposto come uomo forte e determinato, un pezzo concreto del sogno americano, fuori dalle logiche dei partiti e lontano dalle dinamiche di Washington. Che sia vero oppure no non è determinante. Quello che è risultato vincente è che è riuscito a vendersi come tale. E questo perché – altro tema che non va sottovalutato – ha mostrato che lui, questa nuova comunicazione veloce, cruda, politically-uncorrect, diretta e disintermediata, la conosce (certamente meglio dei suoi avversari) e la sa gestire.

La quarta considerazione riguarda il sistema nel suo complesso, fatto di opinionisti, sondaggisti, consulenti politici. Un intero mondo abituato a pensare stando “in un solo luogo” e ritenendo che “quel luogo” sia il tutto. Un vizio complessivo che non riguarda gli Stati Uniti ma un pò tutti i paesi, e che questa volta è diventato macroscopico.

A furia di vivere un certo ambiente hanno considerato non credibile che la realtà vera fosse differente, e qualsiasi dato è stato letto come “deviazione” dalla direzione standard. Va detto che questa tendenza ha riguardato anche i consulenti di Trump, basti pensare che ha cambiato ben tre campaign manager in 5 mesi, e che lo stesso staff, prima che cominciassero ad arrivare i dati, aveva commentato “per vincere ci servirebbe un miracolo”.

È evidente che invece “il candidato Trump” aveva un polso della situazione e della società americana ben diverso da quello dei “politici di professione” e del suo stesso staff.

Donald Trump ha parlato all’America bianca, ha usato una retorica della divisione e spesso della contrapposizione. Ma il suo messaggio è stato recepito perché l’America era già divisa.

Ben più che in colori della pelle, in donne e uomini, in minoranze e maggioranze, la divisione era – e forse Trump è l’unico candidato che se ne è accorto – sociale e trasversale.

Tra un’America che dopo la crisi si era ripresa, ed una – la vasta classe media – che aveva perso casa, lavoro, potere d’acquisto, e rappresentanza politica.

Nessun candidato rappresentava questa maggioranza apparentemente invisibile che spesso non è andata a votare, ma almeno Trump ha usato le loro parole, le loro ansie, espresso i loro bisogni.

Cosa c’è stato di interessante nel dibattito tra la Clinton e Trump?

Il dibattito Clinton-Trump si è appena concluso e fa ancora parlare di sé.

Un grande show televisivo – prima di tutto – che nelle passate edizioni aveva perso il suo smalto, e non solo perché i risultati erano apparsi scontati.

Negli Stati Uniti se ne è parlato nei giorni precedenti, anche ampiamente, mentre gli osservatori europei hanno dato ben poco rilievo alla prima, vera, grande novità di questa “edizione”: gli staff dei candidati per la prima volta si erano messi d’accordo “prima” solo su pochissime regole: la durata dei “blocchi” di argomenti, gli “stack” di tempo per risposte e repliche, temperatura e luci della sala (perché si, anche questo conta, e parecchio, specie se si parla al 100% degli analisti, al 30% della popolazione, e praticamente al 70% dell’elettorato).

Questa “mancanza di accordo” ha fatto sì che innanzitutto lo spettacolo fosse percepito – e in realtà lo è stato – autentico, non preconfezionato, e come “una cosa da vedere” perché ci si potevano aspettare colpi di scena.

La politica americana – definita molto spesso “politica spettacolo” – ha visto a fasi alterne ritenere che questa spettacolarizzazione in fondo “fosse a vantaggio della televisione” o altre in cui “fosse a tutto vantaggio della politica”.

In realtà ma i come in questo caso, ed in questo dibattito anche di più, il vantaggio è stato (ciascuno per la propria parte) del tutto paritetico.

La televisione ha avuto il suo show, il suo spettacolo di 90 minuti con “contendenti veri” e colpi di scena, ha promosso se stessa come “massimo media” capaci di raggiungere la popolazione, ha creato “contenuti” su cui si discute e discuterà, non ha deluso le aspettative del pubblico, ed ha creato certamente attesa per i prossimi appuntamenti (i due presidenziali e il confronto tra i vice).

La politica ha suscitato interesse ed attenzione (anche se nella sua forma di spettacolo) in un periodo storico in cui il vero problema è “stimolare la partecipazione”, che in America è ai minimi storici da quando esiste il suffragio universale perché l’offerta politica appare scontata e piatta e on innovativa, quando spesso non rispondente alle esigenze dei tempi. I candidati hanno avuto “il loro modo” per arrivare agli elettori, e semmai la chance di proporsi in modo differente.

Se i nostri analisti sono concordi nell’assegnare la vittoria a Hillary Clinton ciò è dovuto essenzialmente alla nostra sensibilità, e non certo a come sia andato davvero il dibattito.

Questo perché – e non dobbiamo dimenticarlo – Clinton e Trump non si candidano a leadership europee, ma a diventare presidenti del “popolo americano”.

Se la vediamo sotto il profilo di mercato, la loro è un’offerta politica che prima di tutto deve essere “acquistata” da quel mercato elettorale, e i due candidati lo sapevano bene, anche in tutte quelle risposte e quel modo di confrontarsi che sono ben lontane dalle nostre sensibilità ed aspettative.

In questo senso va anche chiarito che essendo il primo dei tre dibattiti obiettivo dei candidati non era solo quello di vincere ma soprattutto quello di consolidare il proprio elettorato e lanciare parole chiave per le prossime settimane di campagna elettorale e “mettere in campo argomenti” su cui fare campagna e suscitare dibattito tra una sfida televisiva e l’altra.

Se la vediamo quindi nei termini di questi obiettivi, sia la Clinton che Trump li hanno raggiunti, e in numerosi e sparsi passaggi.

Trump è stato estremamente efficace nel confermare il suo personaggio, nel comunicare energia, nel “vendere” se stesso come il cambiamento, nel collocarsi (anche visivamente) come un leader capace di “dominare” la scena.

Ha attaccato la Clinton essenzialmente su due punti: il suo passato politico, presentandola come “inconcludente”, ricordando agli americani circa trent’anni da first lady, senatrice e infine nel governo come Segretario di Stato, con due momenti di massima efficacia, quando ha chiesto un solo esempio di un accordo internazionale di cui fosse orgogliosa e quando ha cercato di far sì che la Clinton criticasse Obama; “politico tipico” quindi e “inconcludente”.

La Clinton è stata estremamente efficace nel presentare se stessa come leader politico, come “donna di Stato”, come persona di esperienza capace di assolvere al ruolo di leadership, con il momento di maggiore efficacia sul blocco relativo alla politica estera, dove è riuscita ad evidenziare tutta l’impreparazione e inadeguatezza di Trump e la “pericolosità” delle sue posizioni.

Ha attaccato Trump su punti importanti, riuscendone a scalfire alcuni suoi punti di forza, in primis “l’essere imprenditore fatto da sé”.

Il passaggio non è da poco visto come Trump presenta se stesso, è il fuoco incrociato sulla sua attività imprenditoriale, con elementi che probabilmente noi, e gli americani, abbiamo sentito per la prima volta, e che certamente faranno discutere e approfondire, e che costituiscono il vero “colpo di scena che tutti attendevano, e che tra l’altro ha mostrato una Clinton forte, battagliera ed aggressiva, un po’ fuori dal suo personaggio (e la cosa è stata gradita sia dal pubblico televisivo che dagli elettori).

1. Trump non si è fatto da sé né sul nulla, ma con 14milioni del padre

2. è stato ben cinque volte sull’orlo della bancarotta

3. si è salvato solo grazie a scappatoie legali che facilitano i ricchi

4. non mostra la dichiarazione dei redditi perché si mostrerebbe meno caritatevole di quello che vuole apparire

5. non mostra la dichiarazione dei redditi perché si mostrerebbe meno ricco di quello che vuole apparire e di avere molti debiti che non vuole far conoscere

6. non mostra la dichiarazione dei redditi perché non paga l’imposta federale sul reddito

7. ha beneficiato della e lucrato sulla crisi immobiliare in cui gli americani ha perso moltissimo

8. non paga e non ha pagato le persone che hanno lavorato per lui

ed a tutte queste accuse Trump non solo evidentemente non era preparato, ma ha replicato sostanzialmente ammettendo tutto, dicendo in sostanza che “se esistono leggi e scappatoie legali lui ne ha usufruito legittimamente” che è un imprenditore e come tale “lucra dove può” e che non ha pagato le tasse federali perché “sarebbero stati soldi gettati al vento”.

Tutte cose che mal digerisce un popolo come quello americano, anche da un politico “normale”, immaginiamo da un presidente.

Con l’affondo finale – per noi europei non così forte come suona alle orecchie USA – ovvero non aver fatto donazioni per ospedali pediatrici o per i veterani. Su cui non una parola di replica.

E tuttavia anche Trump non ha risparmiato affondi non indifferenti, sempre per le orecchie del pubblico televisivo e per quelle dell’elettore medio americano:

1. l’accordo sull’Iran

2. l’accordo commerciale con il Messico

3. l’accordo con l’Europa

4. non un’azione di contrasto alla politica commerciale cinese

5. non aver fatto nulla per compere sul fronte cyber-informatico con Russia e Cina

6. non aver fatto nulla contro l’ISIS quando questa era agli albori, anzi averla fatta crescere sino ad essere presente in 30 stati.

Tutte accuse su cui la Clinton ha replicato poco e spesso male, e su cui si fondavano due elementi centrali della campagna di Trump: l’orgoglio dell’essere di nuovo grandi, e – in politica economica interna – la riconquista dei posti di lavoro persi a favore di paesi come Messico e Cina.

In secondo piano, anche se molto appetibili dalla cornice di gossip politico, le accuse di sessismo e si disparità razziale verso Trump, così come la risposta sul tema dello scontro sociale spesso etnico-razziale nelle città americane, sul quale dalla Clinton ci si aspettava molto di più e su cui invece Trump è risultato meno fumoso.

Gli analisti ed editorialisti americani hanno tutti, o quasi, assegnato una vittoria ai punti alla Clinton, mentre per i corrispondenti e analisti esteri la sua è stata una vittoria schiacciante.

Ma quali sono i dati fondamentali della percezione politica degli americani da cui partire, e sulle cui basi si sono espressi i candidati?

Un sondaggio Reuters / Ipsos polling mostra un elettorato in uno stato d’animo depresso, con il 64 per cento degli americani che ritiene che il paese sia sulla strada sbagliata. Questo numero comprende 87 per cento dei repubblicani e il 44 per cento dei democratici.

Un sondaggio Reuters / Ipsos pubblicato lunedì ha rilevato che circa la metà di tutti gli elettori probabili negli Stati Uniti stavano attendendo il dibattito per essere aiutati a prendere una decisione definitiva.

Quando Reuters ha chiesto agli elettori di scegliere la prima parola che veniva in mente quando pensavano al loro paese, la scelta più popolare è stata “frustrazione”, seguita da “paura” e “rabbia”.

È dunque a questo elettorato – e non agli europei o agli addetti ai lavori – che era indirizzato il messaggio dei due candidati.

Se lo osserviamo su questa base di analisi Trump non solo non ha perso, ma ha anche rassicurato la “base ricca” del suo elettorato affermando che “sul solare abbiamo perso molti soldi e che il nemico non è il carbone” strizzando l’occhio a tea-party e fratelli Koch (che a gennaio avevo dichiarato che avrebbero investito quasi 900 milioni di dollari a favore dei candidati repubblicani).

Il suo messaggio di “uomo nuovo” e indipendente, forte e deciso, con un progetto in mente, è passato, così come il voler parlare alle centinaia di migliaia di persone che hanno perso il lavoro per la estero-localizzazione delle fabbriche manifatturiere.

Sempre sulla stessa base la Clinton è apparsa più battagliera e meno “secchiona” delle altre occasioni, più aggressiva sul piano personale, più decisa e determinata nel vincere – e quindi non più un fatto scontato, come invece era stato sinora il suo messaggio.

Ha mostrato più preparazione, più adeguatezza (perfetto il passaggio “voglio rivolgermi ai nostri alleati in tutto il mondo e rassicurarli…”)

Il suo è un appuntamento con la storia: prima first lady e prima donna presidente, e per la prima volta si è mostrata determinata a raggiungere con grinta questo obiettivo che molti vorrebbero nel palmares di Michelle Obama.

Sono questi i due messaggi “subliminali” che non vengono ancora registrati nei sondaggi, che dichiarano ancora un testa a testa percentuale. Ma sono anche i messaggi che vanno sedimentati e che probabilmente si scioglieranno solo nella cabina elettorale.

Quanto conterà che “la Clinton è la vecchia politica” e che Trump “non è adeguato in politica estera”? Quanto che la Clinton è corresponsabile di molti accordi commerciali che hanno fatto perdere lavoro manifatturiero? Quanto che Trump è parte di quel sistema – e punta a tutelarlo – di super ricchi che non pagano tasse e speculano anche sulle crisi finanziarie?

Un ruolo chiave per convincere l’elettorato su questi argomenti sarà come editorialisti e politici declineranno questi temi nelle prossime settimane. E l’idea che se ne faranno gli americani, che non sempre lo dichiarano nei sondaggi politici.

Perché Trump potrebbe anche vincere

Viste con gli occhi occidentali, molto spesso le elezioni americane sono apparse come “dai risultati scontati”. Fu così per le elezioni di Nixon, con il primo mandato di Reagan, con l’elezione di Bush: tutti casi in cui avevamo l’impressione certa che a vincere invece sarebbero stati i democratici.

Corriamo lo stesso rischio oggi, nel non comprendere la politica americana, e ancor più nel non riuscire ad analizzare sino in fondo il fenomeno Trump.

Rischio di sbagliare che corrono anche molti network americani, forti di sondaggi che vedono in testa la Clinton di circa sette punti percentuali.

Intanto non dobbiamo dimenticare che Hillary Clinton – che avrebbe dovuto vincere a mani basse – ha superato Bernie Sanders grazie ai voti dei “maggiorenti” del partito: quei grandi elettori che votano “a prescindere” rispetto alle indicazioni dei propri stati di appartenenza, e nei quali il risultato è stato spesso sul filo di lana.

È bene ricordare innanzitutto che il sistema elettorale americano non prevede che vinca chi conquista più voti in assoluto, e nemmeno chi vince nel maggior numero di stati, ma chi vince il maggior numero di “voti presidenziali”, ovvero chi vince, anche solo di pochi voti, negli stati più popolosi.

Ohio, Florida, Texas, Georgia, Illinois, California, New York, Pennsylvania, Washington ad esempio contano tantissimo, e da soli teoricamente garantirebbero i 270 voti richiesti, mentre quasi tutti gli stati centrali pesano dai 3 ai 7 voti.

E non è un caso che Donald Trump – che queste elezioni le vuole vincere – ha adottato una strategia per vincere le primarie, riuscendo a gestire una campagna per lui difficile, ma nel contesto di un partito estremamente diviso.

Il GOP infatti – certo di vincere dopo otto anni democratici, e con ottimi segnali nelle elezioni di medio termine – è riuscito di fatto a sterilizzare le iniziative presidenziali di Obama a fine mandato, ridimensionando al massimo la capacità del presidente in carica di fare campagna elettorale con scelte amministrative forti, essendo privo della maggioranza sia alla Camera che in Senato.

Se il GOP avesse voluto sbarrare la porta a Trump sarebbe bastato un accordo forte tra Rubio e Cruz, che non solo avrebbe garantito a quel tandem un numero di delegati sufficiente, ma anche ricompattato il partito e il flusso dei finanziamenti.

Se tutto ciò non è avvenuto non è solo per problemi di leadership ma per un male più profondo dei repubblicani americani, incapaci di immaginare una vera politica alternativa per il nuovo millennio.

Intanto in politica estera, dopo i tanti danni – anche in patria – causati dalla politica “alla Bush”.

Poi in politica economica, dopo essere stati per decenni i difensori di quella classe manageriale ed imprenditoriale protagonista dell’ultima recessione globale, ma anche della macelleria sociale interna.

Come hanno dichiarato molti autorevoli sostenitori del GOP, questi politici si sono presentati più come politicanti, e mai il partito conservatore è stato percepito così tanto affarista e corrotto.

In questa logica la campagna di Trump è stata vincente soprattutto tra gli elettori medi del partito: un uomo che si è proposto come non-politico, fatto da sé e senza lobby dietro la sua campagna.

Come sempre in politica, che ciò sia vero o falso è poco rilevante se riesce ad essere efficace.

Adesso che però la campagna elettorale è cambiata, e si tratta di andare oltre i repubblicani, Trump non solo cambia strategia, ma cambia anche la sua squadra di comunicazione.

Trump è un imprenditore, e il suo team elettorale non è solo “una squadra politica” – come può essere per altri candidati, ma soprattutto una squadra fatta dei manager migliori per quel lavoro specifico in questo specifico momento, ovvero i “cento giorni” dal voto.

Sottovalutare questa scelta e relegarla ad una questione interna di un comitato elettorale significa sottovalutare uno degli aspetti più significativi di questa campagna elettorale che – comunque finisca – è destinata a trasformare la politica americana.

Tra gli errori che spesso commettiamo nel commentare ed analizzare queste elezioni c’è ad esempio il continuare a ritenere che dato che molti repubblicani non appoggiano Trump la Clinton avrà come alleata la frattura interna dei suoi avversari, significa non aver compreso che questa patologia è tipicamente democratica e non certo repubblicana, e che i candidati a governatore, a deputato, a senatore, ma anche a sindaco, a sceriffo, a giudice, nelle varie comunità, che si riconoscono nel Gop, non esiteranno ad accostare il proprio volto al candidato ufficiale del partito (semmai storcendo il naso nel privato di casa propria); questo si, forse come non farebbero alcuni democratici.

Trump oggi è in definitiva non solo un candidato repubblicano, ma anche il candidato di gran parte di quella popolazione moderata che attribuisce – a torto o a ragione – alla politica, tutta, una eccessiva vicinanza e connivenza con i protagonisti delle recessioni, dei fallimenti finanziari, delle bolle speculative.

Non perdona ai politici che tutti questi nomi, dopo poche apparizioni ai notiziari, non abbiano fatto anni di galera, e che vivano da pensionati d’oro con fortune al sole. E questo nonostante lo show di qualche processo-spettacolo.

La Clinton – anche qui, a torto o a ragione – non è certamente al di fuori di queste logiche bipartisan della politica americana, anzi.

Al fascino della prima donna presidente, della prima first lady presidente, del primo ex-presidente nelle vesti di first-man, manca ancora una spinta propulsiva forte in termini di progetto e programma politico tale che, dopo due mandati democratici a firma Obama, possa portare ancora il paese a scegliere i democratici, di cui certamente lei non è un volto nuovo, né può dichiararsi al di fuori di quelle logiche che i cittadini non sono più disposti a tollerare.

Che l’ex first lady piaccia di più ai media, che sia più politically correct, e che rientri maggiormente negli schemi tanto cari alla televisone-spettacolo, può costituire un vantaggio personale in termini di appoggio dei grandi network.

Di certo Trump è più inviso, meno gestibile e affidabile, più imprevedibile, e queste caratteristiche piacciono poco ai direttori delle news.

Inoltre la Clinton è più vicina ai grandi investitori pubblicitari dei network di Trump, ed anche questo non guasta nella politica spettacolo made in USA.

Ma tutto questo non deve far dimenticare che a votare sono i cittadini, e spesso i cittadini, anche quando comprano le merci pubblicizzate non simpatizzano affatto per i loro produttori.

Si, Trump potrebbe anche vincere.

E mai come questa volta tutto dipenderà dai manager della sua campagna.

In quali Stati si concentreranno, con quanta spinta – anche finanziaria – conteranno i voti presidenziali da conquistare strategicamente, oltre quelli che “verranno da sé”.

E mai come in queste elezioni conteranno anche le opinioni pubbliche estere, perché mai come questa volta i cittadini degli Stati Uniti si sentono un po’ meno al centro del mondo, e non è un caso che la “capacità di leadership” sia tornata determinante, dopo anni in cui appariva scontata.

I sette punti di vantaggio per la Clinton ci sono, questo può anche essere vero.

Ma va anche compreso dove, in quali stati, e quali saranno le strategie per consolidare o ribaltare questi numeri. E in cento giorni tutto è possibile.

Come funzionano le primarie americane?

Guardare le primarie americane, per noi europei, è decisamente un grande spettacolo.

Riesce a trascinarci nel commento e in qualche modo anche a partecipare ad eventi che non ci appartengono, non appartengono alla nostra cultura né politica né della nostra concezione della democrazia, e tuttavia stimolano una qualche forma di “vorrei partecipare”, o anche di “vorrei che da noi…”

Dimentichiamo – e spesso perché non conosciamo quella politica se non per ciò che mediaticamente ci arriva e che ci viene fatto percepire – che quelle regole da noi sarebbero quasi impossibili da esportare.

A meno di non avere “gli Stati Uniti d’Europa”, di considerare un paese come l’Italia diviso in non oltre tre o quattro “regioni confederate” i cui governatori poi contino come i loro, con i relativi parlamenti. In cui ciascuna di queste tre, massimo quattro regioni, abbia due senatori e quattro congressisti a testa (questa la media) e non i quasi 90 europarlamentari attuali.

Dovremmo farci andar bene che una campagna per il “presidente dell’Europa” costi circa la metà di quella americana, e quindi intorno ai due miliardi per ciascun candidato (considerando due soli schieramenti).

E dovremmo trovarci in una condizione in cui dovremmo essere pronti ad accettare che due terzi di queste cifre vengano “donate dai cittadini” convivendo con l’altro terzo di grandi aziende e gruppi di pressione. Il vantaggio sarebbe tuttavia che ogni centesimo andrebbe dichiarato pubblicamente.

E tuttavia tutto questo non basta – se non preliminarmente – a darci un quadro di quanto complessa sia la strada delle primarie americane, che va ricordato in qualche modo comincino con le elezioni di medio termine (due anni prima). Si concentrano a un anno e mezzo dal voto, durano all’incirca un altro anno, si concludono con le convention di agosto/settembre, e lì comincia ciò che resta della campagna elettorale sino al 4 novembre.

Ma quel meccanismo è molto più complesso del semplice “chi vince e chi perde” nei singoli stati.

E varia anche da partito a partito e da stato a stato.

Chi vince in uno stato cosa vince?

I Repubblicani eleggono 2472 delegati, stato per stato.

I Democratici ne eleggono 4763, di cui 4,051 negli stati e 712 indipendenti e notabili del partito (variano stato per stato e sono “svincolati” dal voto degli elettori alle primarie)

Alla convention finale per i democratici vince il candidato con almeno 2.382 voti presidenziali (delegati) mentre per i repubblicani vince il candidato che ne raccoglie almeno 1,237.

Si vota sempre allo stesso modo?

Assolutamente no.

Le primarie sono aperte (votano tutti), semi-aperte (votano solo indipendenti e elettori di quel partito ma non quelli del partito avverso) o chiuse (votano solo gli elettori di quel partito).

Si vince sempre allo stesso modo?

Assolutamente no.

Per i democratici la regola è la proporzionalità di voti/ delegati.

Se uno Stato “vale” 44 delegati (l’Iowa per esempio) e i due sfidanti (Clinton e Sanders per esempio) sono abbastanza vicini, la distribuzione è stata 23 a 21.

Per i repubblicani Stato per Stato cambiano le regole. Si fanno primarie, caucus o convention di Stato e le attribuzioni vanno dall'”inbond” – ovvero nomination unica – al sistema proporzionale al “winner take all” ovvero chi vince anche di un solo voto prende tutti i voti presidenziali.

Se teniamo conto di tutto questo la nostra analisi può essere più articolata e precisa, e tenere conto anche degli orientamenti degli elettori dei singoli stati e non solo delle manifestazioni mediatiche.

Con due semplici tabelle possiamo vedere a che punto stiamo.

Ovvero a circa un terzo della corsa.

In casa democratici la partita è quasi chiusa a favore della Clinton, e tuttavia deve tutta la sua forza ai superdelegati, senza i quali la reale forza in termini di consensi la vede chiusa a 543 delegati “vinti” contro i 349 di Sanders.

In casa repubblicana le cose sono molto più articolate.

Trump è a 316 delegati, Cruz a 226, Rubio a 106, Kasich a 25 e Carson a 8. con altri 1800 delegati circa da assegnare nelle forme più svariate. Ma l’analisi indica anche che se il GOP volesse davvero sbarrare la porta a Trump basterebbe un accordo forte – per il quale c’è tempo – tra Rubio e Cruz. Cosa che probabilmente avverà, ma non prima che i numeri definiscano chi dei due come candidato presidente e quale come vice.