Diamo a Cesare quel che è di Cesare – Con “Tale of tales” Garrone va sicuramente premiato per il coraggio. Mettere in trasposizione una favola è compito assai arduo e molto ambizioso, e forse Garrone qualche punto lo ha segnato.

Dall’opera secentesca di Giambattista Basile “Lo cunto de li cunti”- una raccolta di 50 fiabe popolari in lingua napoletana rielaborate dall’autore,- Garrone ne estrapola 3: castelli, labirinti, draghi marini, incantesimi e maledizioni, foreste incantate, re e regine sono lo scenario di un fantasy-noir.

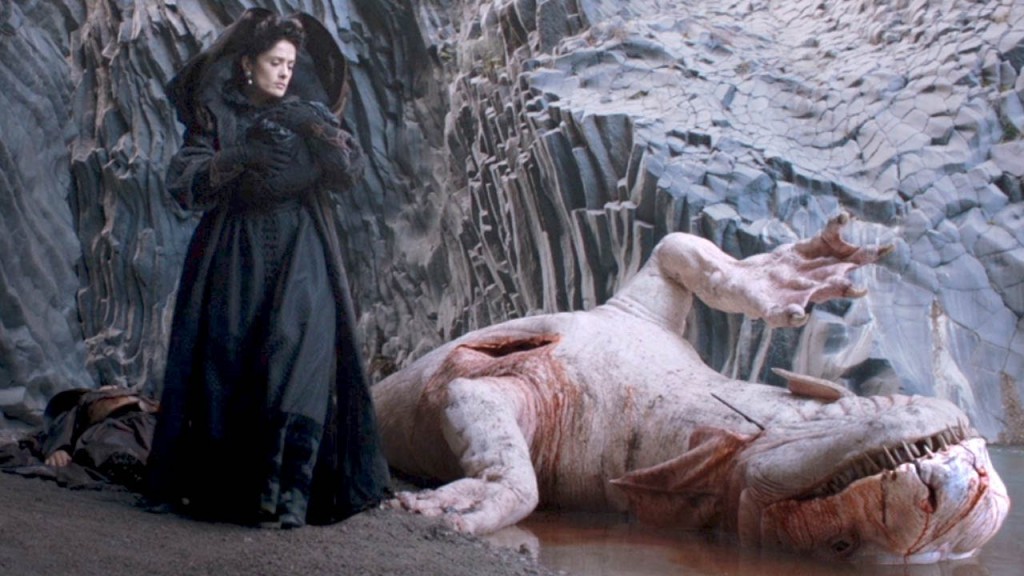

Una regina bellissima e sterile (interpretata da Salma Hayek) è posseduta dal desiderio di avere un figlio a tutti i costi, tanto da non accorgersi di quale sacrificio compie il suo amato, morendo per lei. Il re sarà costretto a lottare con un enorme drago marino, per portare il cuore alla regina che, mangiandolo, rimarrà incinta all’istante. Il cuore verrà cucinato da una vergine, in attesa, per incantesimo, di un figlio sosia dell’erede al trono; un povero contadino che frequenterà di nascosto il futuro re, il figlio tanto voluto ed ora soffocato dall’amore di una madre ossessiva e autoritaria.

Garrone in questo episodio riporta l’egoismo femminile di chi desidera la maternità costi quel che costi, con una freddezza e una cupidigia rivelata nella scena in cui il corpo del re morto per amore della moglie, viene totalmente ignorato e sorpassato.

Sono ambientazioni fiabesche di luoghi reali, quelle scelte da Garrone per “Tale of Tales” – come le Gole dell’Alcantara che si trovano in Sicilia o il Labirinto del Castello di Donna Fugata a Ragusa. Scenografie e fotografia vincenti, pennellate di colori che a volte si trasformano in quadri rinascimentali, con citazioni a Vermeer o Cristofaro Allori e la sua “Giuditta con il capo di Oloferne“.

L’apice dell’immaginario fiabesco e della poesia fatta a immagine si raggiunge con l’episodio di un re erotomane innamorato della voce di una fanciulla, che si scoprirà essere una vecchina dalla pelle rugosa e segnata dal tempo, una vecchina che lo ingannerà incollandosi letteralmente la pelle da farla risultare liscia e giovane. Il re si accorgerà dell’inganno, dopo una notte passata con l’intrusa – e la farà gettare dalla finestra, rifiutando la vecchiaia, la bruttezza, l’orrore di un corpo vizzo e molle. E’ a quel punto che l’anziana donna si accorge di non voler accettare i suoi anni, la giovinezza passata. Dopo aver succhiato il seno di una misteriosa donna in un bosco incantato, la vecchia si trasformerà in una bellissima donna dalla pelle bianca come il latte e dai capelli rossi come il fuoco.

La ricerca dell’eterna giovinezza cambia colori, secoli e costumi, ma rimane sempre una terribile malattia.

Nella terza fiaba reinterpretata da Garrone incontriamo un re – Toby Jones quale attore – ottima interpretazione, d’altronde con un viso così non poteva essere più adatto a rappresentare la manìa, le stranezze, il possesso umano – il re nutre una zecca con bistecche e carne a volontà, tanto da farla crescere e assumere dimensioni umane – quando perderà il suo animaletto custodito da occhi indiscreti, non si accorgerà di aver abbandonato la figlia nelle mani di un orco, la cui testa tornerà tra le sue mani, insanguinate, come una Giuditta che si salva da un terribile Oloferne.

Paesaggi suggestivi, la voglia di girare l’Italia tra i luoghi magnifici e paesaggi naturalistici, un Garrone beethoviano nell’intento, ma forse uno scheletro fatto di sontuosi drappeggi, rossi velluti, barocche ambientazioni.

Qui il trailer in italiano: