Interview: Miriam De Nicolò

Photography: Peppe Tortora

Art Direction: Roberto da Pozzo

Fashion Editor: Tommaso Basilio

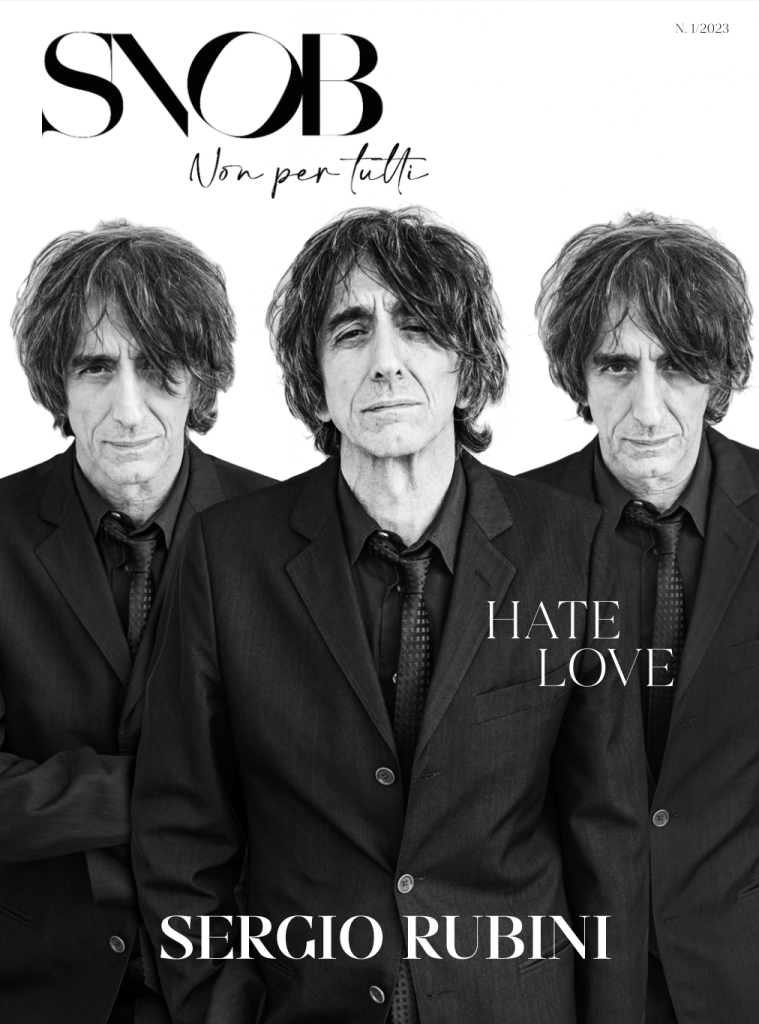

Su un treno diretto a Roma, accanto a me il regista che ha scritto un cortometraggio per il suo personaggio, mi mostra una foto di quello che andremo a intervistare, un grande attore, un mostro del cinema, giovanissimo, quando posò per Richard Avedon in una campagna di Romeo Gigli. Quegl’occhi, li avevo già visti da qualche parte, erano dentro di me custoditi in un cassetto vicino al cuore, uno spazio di ricordi che abbracciavo gelosamente; quegl’occhi, somigliavano tanto agli occhi di mio padre nel suo ultimo ritratto. Un sorriso appena accennato, sempre composto, elegantissimo, e quello sguardo all’ingiù, come una bocca malinconica. Sergio Rubini è il soggetto di questa fotografia, eppure quello sguardo a mezzaluna mi ricordava il mio stesso sangue.

Il set è in movimento, e il Sig. Rubini sta in un angolo della stanza a ripassare il copione, a mezza voce, accompagna le parole gesticolando, ogni tanto Saverio Ferragina (il suo press agent), lo stuzzica con una battuta, lo fa ridere, e penso a quei bambini timidi che devono essere “protetti e scaldati” costantemente dal genitore, per evitare l’isolamento. Un atteggiamento che qualcun altro al posto mio avrebbe inteso come freddo e distaccato, ma che il mio istinto legge come un “sono qui“. Decido di avvicinarmi con una tazza di tè caldo, è inverno e la sala deve ancora prendere temperatura, cerco un modo per entrare in sintonia parlando dei suoi film che ho amato, quelli da regista, “Dobbiamo parlare”, “L’uomo nero”, gli domando di quella Puglia intima che spesso racconta, una terra che è anche un po’ mia, che ho vissuto da bambina quando mio padre era ancora in vita; le sue risposte sembrano portare lenimento, forse più a me che vorrei addolcire l’estraneità del mio mestiere, costretta ad entrare nelle vite altrui, da perfetta sconosciuta.

Dopo la registrazione lo saluto con un petit cadeau, un libro che mi ha cambiato la vita, e Sergio Rubini ricambia con un abbraccio affettuoso e sincero. Non ci si abitua mai a tali slanci di tenerezza, sono gesti che commuovono, così pieni di dignità e gratitudine che l’idea di non rivedersi più, un poco strugge.

Sergio Rubini, attore, sceneggiatore e regista, ha lavorato con i grandi del cinema tra Fellini, Polanski, Salvatores, Tornatore, Genovese, Scola, e da diversi anni condivide la vita lavorativa con la sua compagna sceneggiatrice Carla Cavalluzzi. Come ama Sergio Rubini?

Ho avuto una vita sentimentale, prima di Carla Cavalluzzi, molto complessa, e con le attrici, abbastanza disastrosa. Forse in realtà con Carla ciò che è avvenuto di speciale è l’aver cominciato a scrivere insieme e la scrittura in qualche modo ha rafforzato il nostro rapporto. Quando amo, amo molto, e se amo, stimo, stimo la scrittrice che è in lei, e i dieci film che abbiamo partorito insieme, “i nostri figli”. Ma la scrittura è una faccenda seria, perché oltre ad unire, separa, litighiamo, ci togliamo il saluto, scrivere insieme è Paradiso e Inferno.

In uno dei suoi film, “Dobbiamo parlare” lei fa dire questa frase a uno dei protagonisti “Non lasciarla perché la puoi presentare agli amici e parenti, perchè tu la stimi”.

Sergio Rubini cosa cerca in una donna?”

Non sarei mai in grado di amare disistimando, non sarei mai in grado di amare un corpo, un volto, di amare ossessivamente per ragioni estetiche, non mi basterebbe mai. Ho bisogno di fondamenta autentiche, che non possono prescindere dalla stima.

È vero che in passato aveva il mito delle donne “straniere”?

Si, è un aspetto introiettato da mio padre, che aveva avuto una fidanzata tedesca. Io la cercai ad Oslo. Ma è anche vero che da ragazzino sognavo di viaggiare, di evadere e quindi di avere tutte le cose che fossero il più lontano possibile da me, dalla mia città natale. Poi ho fatto come Ulisse, percorrendo un lungo viaggio e ritornando dopo tanti anni proprio in terra natia. Carla è del mio paese, nata ad appena 100 metri dall’appartamento dei miei genitori, e solo a quel punto non ho più cercato la diversità, non ho più cercato le suddivisioni.

Carla ha una laurea con tesi sull’etica nel cinema, mi ha molto colpito il fatto che fosse una vera cinefila. Solo con lei ho cominciato a parlare di cinema, quando con le attrici con le quali ero stato fidanzato precedentemente, si parlava di agenti, di contratti, di chi fosse più fortunato di noi in ambito lavorativo.

È tornato nella sua terra natale, come si spiega l’amore per le proprie radici?

L’amore per le proprie radici è un amore illusorio, le radici diventano un luogo mentale, astratto.

La Puglia che io vi porto nei miei film, come fosse un teatro di posa, è una terra astratta che non corrisponde alla realtà. Io non compro più il pane in Puglia, non prendo gli autobus e non vivo lì. Rimane uno spazio della mente con cui mi confronto, e quando ci torno, un poco mi accompagna la sofferenza. Penso a Leopardi, che detestava profondamente Recanati, eppure quando andava a Pisa o a Firenze parlava di mancanza, di nostalgia; aveva poi trovato una strada a Pisa, via delle Ricordanze, che percorreva per sentirsi a Recanati, ma non appena rientrava a Recanati, la detestava. Ecco io ho lo stesso tipo di rapporto con la Puglia.

Ne “L’uomo nero”, uno dei suoi film da regista ambientato in Puglia, una bambina dall’aria maliziosa che indossa degli occhiali da sole da adulta, gioca con una bambola, e viene avvicinata da un bambino che vorrebbe vederle le mutandine, cercando di irretirla con una manciata di caramelle.

È il suo incontro ravvicinato ed autobiografico con il gentil sesso?

Ricordo da bambino nel corso di un compleanno di aver contrattato questa alzata di gonna e ho scelto di raccontarlo in quel film per ricordare mio zio, un commerciante proprietario di una drogheria da cui avevo forse ereditato quel tratto. Zio Peppino mi teneva parcheggiato sopra i sacchi di caramelle, dove c’erano dolciumi, coca cola, il paese di Bengodi poter accedere gratuitamente a tutte quelle prelibatezze. Un rapporto molto diverso da quello che avevo con mio padre, che mi portava in giro nei musei, mi faceva sostare davanti ai quadri, poteva rimanere in adorazione davanti ad un Cézanne per ore, descrivendomi sfumature, colori, tratti. Era un sognatore.

Ho amato perdutamente di più mio zio Peppino, ma il tempo mi ha poi fatto comprendere quanto sia stato fondamentale mio padre nella mia formazione.

Lei ha dichiarato di avere iniziato un percorso di psicanalisi vent’anni fa, qual è stato il pensiero scatenante?

Non riuscivo ad innamorarmi perchè fuggivo dall’amore. Amore equivaleva per me ad abbandono, innamorarsi era un rischio troppo grande, un vero pericolo.

Quando dicevo “ti amo” ad una donna, mi giravo sistematicamente e facevo una smorfia, sempre, un rito per mantenere le distanze, era un gesto puerile che ho mantenuto fino ai 39 anni.

Mi rendevo conto che questo atteggiamento mi stava creando un problema, mi teneva lontano da sentimenti profondi, e mi portava a fidanzarmi a ripetizione, più volte durante la stessa giornata, il che mi consumava e mi distraeva dal lavoro. L’analisi mi ha aiutato, ad accettare l’amore, a non vederlo come un ostacolo.

Siamo nati per essere in due, oppure cerchiamo attraverso l’altro di alleviare la nostra insita solitudine?

Penso che siamo nati drammaticamente soli, ma fortunatamente esistono gli altri con cui possiamo relazionarci e avere la possibilità di definire il perimetro di ciò che siamo, perché la dimensione di ciò che siamo per davvero non avviene attraverso uno studio interiore, ma attraverso il dialogo che riusciamo a instaurare con gli altri.

Nel film “Dobbiamo parlare” il personaggio cinico di Costanza irrompe con una sentenza e dice ai due protagonisti “Ma crescete, imparate a dire qualche bugia”. Le bugie nel rapporto di coppia sono una necessità?

Penso che siano una grande responsabilità. Penso che dire sempre la verità in fondo sia un modo per deresponsabilizzarsi tipica degli adulti. Io ti racconto tutto di me e in qualche modo non mi impegno mai. Mentire delle volte equivale a responsabilizzarsi. Poi, certo, la menzogna è una specie di spiraglio, di pertugio che può diventare una consuetudine e quindi è bene starle lontano affinché non lo diventi.

L’eccezione vuole che la menzogna possa servire anche a scopi alti. Non parlo di tradimenti, parlo di rapporti d’amore in generale, come quello padre-figlio, dove delle volte non dire tutto significa anche impegnarsi affinché quella realtà non venga contaminata mai dalla bugia.

Ma lei da grande attore ha imparato anche a dire grandi bugie?

Gli attori non sanno mentire, è un luogo comune che gli attori sappiano mentire. L’immagine della valigia dell’attore con dentro tanti abiti pronti a trasformarsi è una cazzata. Gli attori hanno come professione quella di mettersi a nudo, dentro la valigia non c’è nulla, gli attori dicono la verità.

Domanda di rito, Sergio Rubini quanto è Snob?

Dipende molto da che cosa si intende, io non penso di essere snob. Cerco di immedesimarmi con gli altri, di non staccarmene, spesso cerco di confondermi con gli altri. Per questa ragione non credo di essere snob, ma mi rendo conto che questo tipo di affermazione mi rende molto Snob.