Alla visione della distruzione da parte dell’ISIS del sito archeologico di Palmira e del tempio di Baal Shamin, di opere considerate sacre, intoccabili vestigia-documenti del “passaggio” degli umani sul pianeta, Lino Fiorito racconta di aver voluto reagire. Forse, sarebbe meglio dire che è stato colto da una volontà di ritorsione (vendetta?) che Fiorito ha assecondato con la ricerca dei mezzi con cui soddisfarla: si è procurato i materiali per l’allestimento dell’atto di ritorsione nei confronti dei disumani distruttori di umanità. Eppure, ciò che Fiorito offre oggi ai nostri sensi non è la messa in scena, ma il risultato della sua reazione.

Tenere fuori scena il processo della ritorsione, raccontarlo brevemente in forma scritta come un antefatto, significa già dislocarne il tragitto, preparare, più o meno coscientemente, un’altra scena e un altro sguardo. All’opposto, la messa in scena e la sua riproduzione audiovisiva sono decisive nell’azione dell’ISIS e ciò che è mostrato è la distruzione all’opera, la forza nell’atto di mandare in frantumi. Dalla parte dell’ISIS, dunque, appare lo spettacolo della forza nell’atto di mera frantumazione- polverizzazione, il tentativo (restano pur sempre frammenti, schegge, polvere, resti) di una cancellazione integrale di ciò che sembra non appartenere alla propria cultura; dalla parte di Fiorito è invece mostrata l’opera, non l’azione, della reazione, i disegni macchiati, ancora riconoscibili anche se violentemente alterati, ma anche qualcosa di ulteriore: le ceramiche, che già nel loro presentarsi sembrano appartenere a un’altra forza o, forse, a un misto di forze.

Fiorito ci convoca all’Istituto di Studi Filosofici; mostra il risultato delle sue operazioni in un luogo fortemente caratterizzato, che si è esplicitamente proposto come fonte d’irradiazione della luce della ragione in lotta con le tenebre e della voce che chiama alla filosofia, che reclama dai governi il sostegno alla filosofia e incita la filosofia a prestare soccorso a governi altrimenti ciechi. Come non pensare che nella scelta del luogo sia all’opera l’atto di un teatro – il nostro artista è un uomo di teatro – che cerca di non fissarsi nella ritorsione, in direzione di un altro gesto e affetto? Per chi conosce la passione di Fiorito per l’astratto, il vago, il leggero, il non storico o il sovra-storico, insomma il non collocabile, l’irriconoscibile, che anima i suoi disegni, quadri, ceramiche, scenografie, la scelta di un luogo così “grave” come l’Istituto di Studi Filosofici appare singolare. Che abbia invitato a elaborare le note che leggete a chi, una ventina d’anni, capitò di scrivere, riflettendo sul legame tra filosofia e luoghi, e dunque anche sull’esperienza dell’Istituto, che era necessario abbandonare la pretesa di identificare la filosofia con questo o quel luogo, per esercitare invece la potenza dislocante, atopica, della pratica filosofica, ebbene anche questa scelta dà da pensare, innanzitutto a chi scrive. Che Fiorito, senza per questo impegnarsi in un’arte concettuale, voglia chiamare a un rinnovato impegno concettuale coloro che di concetti dovrebbero occuparsi? Fiorito sembra mettere in mostra un’arte che pensa se stessa e che invita la filosofia a pensare con lei ciò a cui anche la fisica sta pensando, i buchi neri, senza per questo immaginare, credo, che si possa superare l’eterogeneità dei modi di pensare che costituiscono arte, filosofia e scienza.

Conviene fare un passo indietro, tornare all’iniziale volontà di reazione. L’artista si procura dei poster che riproducono disegni geometrici, ripetitivi e decorativi, dai tenui colori, tipici della cultura islamica e li macchia di uno spruzzo di smalto nero. Non li fa a pezzi; li imbratta in un punto. Più precisamente, e in modo significativo, li macchia al centro. Non si tratta di una distruzione paragonabile a quella dell’ISIS, ma per Fiorito quelle macchie, quel nero parziale – non si tratta di un’inquadratura interamente nera, oblio senza resti, tabula rasa oscura, come in Malevič, o di una nera superficie tormentata, scavata, da cavità e crateri oscuri come nel sacco Tutto nero di Burri del 1956 – sono il segno di un desiderio di annerire, fino all’oscuramento, una tradizione, una differenza culturale. Un desiderio che lo rende responsabile allo stesso modo di chi si è impegnato a far scomparire il sito di Palmira. Il nero gettato sui disegni produce un contraccolpo: rimbalza sull’autore del getto e lo macchia a sua volta. Ora l’artista non è senza macchia. Non può più rappresentarsi semplicemente come un occidentale ragionevole, tollerante, misurato.

Fiorito assume quel nero, il suo imprevisto eccesso, non lo rinnega né lo giustifica, non lo cancella, né lo illumina di ‘ragioni’ e giustificazioni (se non a cose fatte), lo mette in mostra. E così finisce con l’assumere anche la scandalosa prossimità del suo gesto con l’atto dell’ISIS contro cui aveva reagito. Ma proprio l’assunzione dell’atto di distruzione in quanto tale, gli consente un’ulteriore forzatura, la negazione anche dell’effetto del gesto di distruzione. L’artista non si arresta a contemplare la macchia, non è soddisfatto del risultato della sua macchinazione: il nero viene forato, bucato. Lo chiama Buco Nero, facendo segno a quella regione dello spazio da cui, a causa dell’intensa forza gravitazionale generata dal collasso di una stella, la luce non può fuggire, qualcosa che inghiotte, annulla e sembra non avere fondo. Non cedendo alla tentazione moralistica di restaurare il disegno macchiato, e con esso la cultura di cui è espressione, Fiorito insiste nella distruzione, spingendosi fino all’informe, e così, venendo a capo del pericolo di restarne affascinato, inghiottito, apre un varco per la creazione di una forma dell’avvenire. Più precisamente, per creazione di una forma che conservi in sé quel vuoto in cui è passata la foratura del nero. La violenza ha trovato un limite esercitandosi sui suoi stessi effetti, le macchie, e plasmando un artefatto che conservi quel vuoto che nessuna cultura può saturare e che, proprio per questo, è la condizione di ogni creazione.

Disegni macchiati e ceramiche sono i segni di un dramma che non pare destinato a concludersi. Un dramma che inizia con il racconto di un antefatto fuori scena, continua con la visione dell’effetto di una ritorsione, prosegue con l’esposizione di forme bucate, che sembrano costruirsi intorno al vuoto e da questo essere attratte e mosse, così che il vuoto, nello stesso tempo, destituisce il costruito e continua infinitamente a vibrare. Il buco nel nero, più che il buco nero, spinge, pulsa… senza fine?

Fiorito non ha rinnegato l’atto di distruzione. Per farlo, avrebbe dovuto rinnegare l’arte contemporanea, la volontà, che la costituisce, di distruggere il passato, di frantumare il concetto di opera, bellezza e Museo; la passione per le rovine, i resti , i rifiuti, l’immondo; la noncuranza o il disprezzo per l’archeologica e la filologia; la critica della cultura. Non è percorsa l’arte contemporanea dal tentativo di un gesto esplicitamente barbarico, rivendicato come tale?

Quando il grande compositore d’avanguardia Karl-Heinz Stockhausen associò il gesto terroristico dell’11 settembre a un’opera d’arte “cosmica”, non volle forse indicare che quel gesto portava alle estreme conseguenze la tensione distruttiva che percorre l’arte contemporanea, chiamandola, si potrebbe aggiungere, a fare i conti con il proprio desiderio, le proprie fantasie? Con la sua reazione alla distruzione di Palmira Lino Fiorito ha ricevuto come contraccolpo, nell’aspetto di macchie nere, non solo la verità del suo gesto, ossia la pulsione distruttrice che lo attraversa, ma anche la verità del gesto dei terroristi: la loro non estraneità a quella cultura occidentale cui si ritengono estranei. E si potrebbe aggiungere che la stessa riproduzione video della distruzione testimonia l’analogia con i procedimenti delle performance artistica e la colonizzazione dell’ISIS da parte della logica spettacolare. Inoltre, pare che l’ISIS per finanziarsi venda, fuori scena, le opere che non distrugge. Insomma, iconoclastia, terrorismo, arte e mercato dell’arte sono meno separabili di quanto con superficialità si crede. E se a questo intreccio viene opposta la tesi che l’arte contemporanea si propone una distruzione simbolica della tradizione, mentre il terrorismo opera distruzioni fisiche, materiali, converrebbe ricordare che Allen Kaprow, uno degli inventori dell’happening ebbe a dichiarare che “il teatro di guerra sud-asiatico del Vietnam (…) è meglio di qualunque tragedia” e che “la non-arte è più arte dell’ARTE-arte”. Per di più, una distruzione soltanto simbolica non è forse più disorientante, più estesamente violenta, di una distruzione fisica che, se non distrugge la struttura simbolica, può essere, per quanto dolorosa, più facilmente metabolizzata, localizzata, manipolata? Non è forse proprio questo che sta avvenendo con l’ISIS?

Ha ragione Slavoj Žižek: i terroristi non sono veri fondamentalisti. Autentici fondamentalisti manifesterebbero una “profonda indifferenza”, o un senso di superiorità, di fronte ai modi di vita e alle opere degli infedeli: “Se i cosiddetti fondamentalisti di oggi davvero credessero di aver trovato la loro via per la Verità, perché dovrebbero sentirsi minacciati dai non-credenti?”. La volontà di sterminare gli infedeli e le loro opere testimonia la mancanza di una vera convinzione, la fragilità della fede, l’invidia e la tentazione. “A differenza dei veri fondamentalisti, i terroristi pseudo-fondamentalisti sono profondamente turbati, intrigati, affascinati dalla vita peccaminosa dei non-credenti. È facile intuire che, combattendo l’altro peccaminoso, combattono la loro stessa tentazione”. Di fronte al vuoto aperto dall’impatto della modernità nel fondamento simbolico della loro identità, la volontà di distruzione dei terroristi è un modo non già per riconoscere il vuoto, ma per fare il vuoto intorno al vuoto – lo sterminio spettacolare degli infedeli, delle loro opere, della loro (presunta e invidiata) potenza – e così tentare di ricostituire il perduto fondamento. Ma proprio la violenza puramente annichilatrice dice che il fondamento è perduto e che i fondamentalisti hanno già segretamente introiettato i parametri di valutazione contro cui si scagliano.

Se l’ISIS tenta disperatamente di ricostituire il perduto fondamento utilizzando le procedure degli infedeli, Fiorito non tenta di restaurare i colori e i disegni macchiati. Anzi, isola il nero, dandogli spessore e rilievo, e lo buca, lo attraversa, gli toglie compattezza. L’artista buca, forza, la sua stessa reazione: spingendo l’atto di distruzione fino al vuoto produce la condizione per l’atto di creazione.

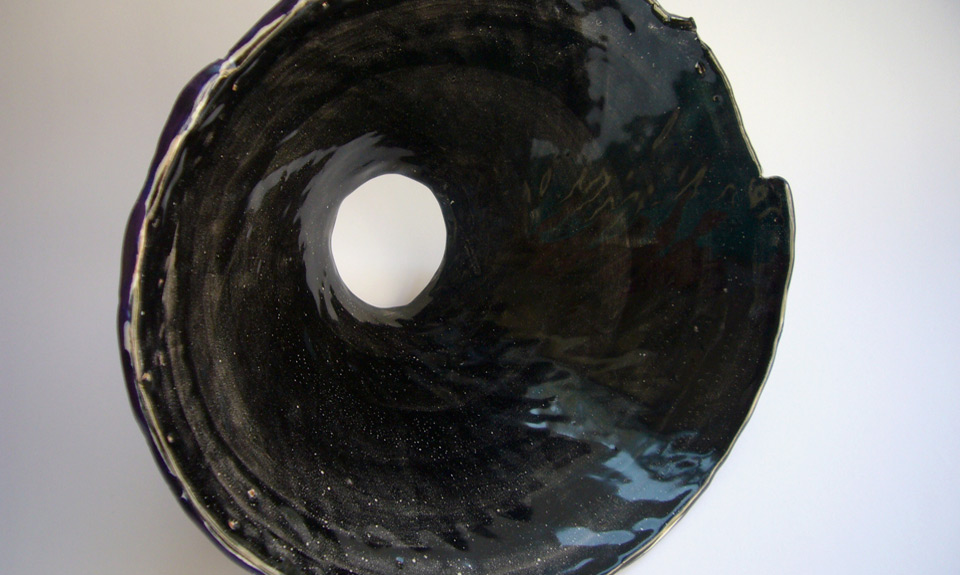

Il vuoto nel nero rende possibile l’apparizione della serie di ceramiche, che è nello stesso tempo una serie di vuoti. Il vuoto non può darsi in quanto tale: può apparire solo tra, dentro, su ciò che ha figura, limite, per quanto irregolare: buco, interruzione, incrinatura, squilibrio, taglio, intervallo, cavità. Nelle ceramiche di Fiorito il vuoto non è trattenuto, custodito in vasi o brocche, secondo la metafora dell’artista come vasaio e dell’arte come vaso costruito intorno al vuoto. Si tratta, invece, di ceramiche senza fondo, di forme inette a raccogliere e contenere. Forme squilibrate, sghembe, rose, traforate, in cui il vuoto sembra prevalere sul pieno, ma non come vuoto intorno a cui si costruisce una forma, piuttosto come ciò che fa del costruito un mezzo di passaggio, di transito, un orifizio. Si tratta di far passare delle correnti, delle onde?

C’è una ceramica che sembra essere ciò da cui le altre ceramiche provengono, ciò in cui sembrano volere ritornare, in un va e vieni inarrestabile, insensato, senza significato, oggetto senza meta. Si tratta di un vortice nero dal centro bucato. Un nero che grazie al buco pare pulsare, secondo un movimento a spirale, in increspature, in onde che dal buco si distendono, si estendono, si allontanano, ma che al buco sembrano ritornare, girandogli intorno. Le altre ceramiche paiono, da questo punto di vista, nascere da quelle increspature e onde, senza essersi però liberate dal vuoto, che continua a trafiggerle, a farle tremare, a squilibrarle.

Ceramiche pulsanti. Grazie a questa pulsazione il nero – la tenebra, la morte – confina con il bianco. Il nero, non colore che inghiotte ogni colore e il bianco, non colore come virtualità di colori, atti, gesti non ancora visti?

Un’arte in cui il vuoto predomina sul pieno. Un’arte in se stessa squilibrata, non certa di sé, sempre da ripetersi in un andirivieni dal vuoto alla costruzione e da questa al vuoto. Un’arte che si ritrova solo perdendosi nel vuoto e dal vuoto proveniente come pulsione, tremito, onda. Un’arte, per di più, che ‘porta’ il vuoto e lo mostra come ciò che universalmente abbiamo in comune.

Lino Fiorito, Buchi Neri

Dal 15 al 27 febbraio 2016

ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI

Via Monte di Dio, 14, 80132 Napoli

Telefono:081 764 2652

Dal 15 al 27 febbraio 2016

Una mostra a cura di Maria Savarese e Francesco Iannello

Lino Fiorito, Palmira e la distruzione dell’arte nella mostra Buchi Neri