“Il bug è la città di Napoli. Non esiste un problema Campania. Esiste un problema Napoli. Il Pd a Napoli non riesce a vincere. Nella prossima direzione del Pd dopo i ballottaggi, farò una proposta commissariale molto forte per Napoli”.

È questo il commento di Matteo Renzi, premier e segretario del Pd.

Verrebbe da chiedersi tuttavia dove sia la novità, visto che il dato era ampiamente previsto. Da molti, ma non da tutti. Ancora una volta non da quei dirigenti che vedono Napoli da Roma, con i filtri delle proprie percezioni, troppo spesso confuse con i propri desiderata.

E infatti negli ultimi giorni si era rincorsa la voce del sorpasso, dell’accesso di Valeria Valente al ballottaggio, e finanche di un calo di De Magistris.

La realtà, quella vera, racconta invece una classe dirigente in balia della guerra tra bande tra fazioni e capibastone che ha faticato non poco a sciogliere il nodo delle candidature nelle municipalità e che per un soffio ha evitato la debacle di non presentare liste in quartieri come Barra e Fuorigrotta, roccaforti democratiche, se ha ancora un senso dirlo.

Oggi si parla di voto di opinione, senza ammettere che si è tentato quello che è riuscito a De Luca: mettere insieme tutto, anche quello che insieme non sta, pur di strappare quel guizzo di voti per arraffare un ballottaggio. Quel De Luca – che Cozzolino avrebbe dovuto battere sino a due giorni prima alle primarie – che ha vinto non di quei millantati otto punti percentuali, ma di circa 40mila voti. Come a dire grazie alla lista personale di Michele Pisacane, per esempio.

Operazione non replicata in una città in cui il Pd è sempre stato tra il 16 e il 20% e che anche stavolta è riuscito a frammentare in tante civiche parte del proprio patrimonio elettorale, scivolando all’11%. Più che partito della nazione siamo ai livelli una lista civica qualsiasi.

”Il PD a Napoli mostra di essere un corpo del tutto estraneo alla città. Fatto di dirigenti semi sconosciuti, politici seguiti solo dai loro fedelissimi ed un nugolo di candidati arruolati nella speranza di una impossibile affermazione. Un Partito dopo cinque anni di inerzia totale, tenuto insieme a forza e senza alcun progetto.” questa l’analisi, tanto impietosa quanto lucida di Enrico Pennella. E non si può non condividere l’idea che non possono pensare di candidarsi a ricostruire il Pd napoletano quanti sono stati i responsabili di questo disastro.

E tuttavia andrebbe anche chiarito, definitivamente, che questo Pd, così com’è, più che ricostruito va rifondato dalle basi, perché si connota sempre più come un contenitore di piccoli interessi localistici e bacini di voti di basso cabotaggio in balia di interessi particolari di pochi soggetti, che francamente ormai contano pochissimo. Meno di trentamila preferenze. Avere ancora un inutile timore reverenziale a “tenerli dentro” senza censure è masochismo più che scelta politica.

Ed è un Pd che non è nemmeno utile alla città, perché conta poco, rappresenta pochissimo, elegge chi ha dato un contributo irrisorio, e spesso non qualificante, anche se lo valutiamo nel semplice ruolo di consigliere. Critiche che spesso muoviamo ai cinque stelle e che quando accade andrebbero mosse nello stesso senso a tutti.

Il colpo di grazia lo darà la scelta tra le tre possibili, e tutte tombali, indicazioni: appoggiare De Magistris dopo e nonostante le tante cose dette; appoggiare Lettieri, altrettanto dopo le tante scelte politiche dichiarate, o peggio di tutte il “non dare indicazioni”, abdicando definitivamente qualsiasi idea di possibile leadership. Un cul-de-sac in cui il Pd ci si è messo da solo, e che l’attuale dirigenza non può esimersi da assumere su di sé.

I miracoli sono altrove. In quel Lettieri che riesce a non perdere nonostante tutto e nonostante se stesso e lo sfascio nazionale del centrodestra. In quel De Magistris che riesce a tenere insieme voto di protesta (rubandolo anche ai cinque stelle) voto a sinistra, i vari delusi dalla scarsa offerta politica altrui, e voto di governo. Chapeau.

Autore: Michele Di Salvo

Le similitudini tra Giovanni Guareschi e Pasquale Clemente

26 maggio 1954: Giovannino Guareschi entra in carcere per scontare 409 giorni di carcere per diffamazione aggravata a mezzo stampa. «Mi hanno negato ogni prova che potesse servire a dimostrare che io non avevo agito con premeditazione, con dolo. Non è per la condanna, ma per il modo con cui sono stato condannato» scriveva il giornalista sul Candido del 25 aprile.

«Per rimanere liberi bisogna, a un bel momento, prendere senza esitare la via della prigione», affermò alla vigilia del suo ingresso in carcere, dove si presentò con la sacca che lo aveva accompagnato durante la prigionia nei campi tedeschi.

Ai dodici mesi di condanna si aggiunsero gli arretrati: già nel 1950 era stato condannato per diffamazione in seguito alla pubblicazione di una vignetta del collega Carlo Manzoni dove figuravano due file di bottiglie che facevano “da corazzieri” al presidente della Repubblica Einaudi: assolti in prima istanza, i due in appello furono condannati a 8 mesi di reclusione per vilipendio al Capo dello Stato e non scontarono la pena l’applicazione della libertà condizionale, ma il conto gli fu presentato alla prima occasione giusta.

Istituito il processo, il 13 e il 14 aprile ebbero luogo la seconda e la terza udienza e il 15 giunse la condanna a dodici mesi di carcere per diffamazione.

Nel caso di Pasquale Clemente – certamente meno noto del padre della saga di Don Camillo e Peppone – è bastata una “fuori consuetudine” unica udienza, senza nemmeno ascoltare l’unico teste della difesa, l’autore stesso dell’articolo, e senza nemmeno contro interrogare il teste di accusa (il querelante), per emettere la sentenza. Due anni, 730 giorni.

La seconda repubblica, in cui i politici sono nominati, scelti dalle segreterie di partito, con leggi elettorali prive di preferenze e di campagne elettorali vere, ci regala politici che considerano troppo spesso la critica, l’inchiesta, la notizia non ammaestrata, il mestiere di raccontare i fatti senza limitarsi pedissequamente a copincollare comunicati stampa e dichiarazioni, come atti di lesa maestà inconcepibili. Perché in assenza di una valutazione politica dell’elettore, la stampa si presenta sempre più come l’unico momento di vera informazione capace di dire chi sono e cosa fanno i politici.

Sarà per questo che “la querela strumento dei potenti contro i deboli” – come la definì Beppe Grillo – diventa sempre più strumento dei “nuovi politici” e di chi “gli sta attorno” per cassare ogni forma di critica. E del resto, se sai che rischi carcere e patrimonio semplicemente per fare il tuo lavoro senza dolo o colpa grave, certa e manifesta, prima di scrivere – specie contro un politico – ci pensi bene due volte. Specie se sei reo di avere un appartamento di proprietà, semmai perché di famiglia, o se non fai – come d’obbligo di questi tempi – la scelta della divisione dei beni con il coniuge.

E sarà anche per questo che la politica pensa bene di inasprire le pene per questa straordinaria fattispecie di reato: la diffamazione. Estesa a blogger e siti online, indipendentemente dalla dimensione, dai lettori, dalla diffusione. Si sa mai. Pene che superano quelle per l’estorsione, per l’omicidio colposo. E tempi di prescrizione decisamente più lunghi (sarà un caso?) rispetto a reati come corruzione e concussione. Per non parlare della assoluta mancanza di sanzioni in caso di irregolarità in elezioni primarie, o nei percorsi di scelta dei candidati, o della blindatura tutta interna nei casi in cui è prevista la decadenza. Perché il garantismo va bene, ma senza esagerare, e per chi fa informazione sembra quasi che questo garantismo sia meglio evitarlo.

Verrebbe da chiedere all’ex senatore Pasquale Giuliano, come si sentiva ad essere – lui così ligio su questa materia – compagno di partito di quel Renato Farina che ha ammesso di essere stato pagato per pubblicare – scientemente e consapevolmente – notizie assolutamente false. E perché, in quei casi, lui, da ex magistrato, senatore e sottosegretario, non ha provato nemmeno a proporla una norma che queste cose le sanzionasse.

Quello che mostra questa sentenza non è altro, se ce ne fosse ancora bisogno, che la prova che una certa politica, oggi anche più che in altri tempi, non ha pudore, non teme l’elettorato, ma l’unica cosa che teme è il reato di opinione. Che va sotto la troppo spesso labile dizione di “diffamazione a mezzo stampa”. Peggio se valutata senza discussioni e in un’unica udienza.

Un certo uso dei poteri dello Stato per qualcosa che, nel profondo e in via trasversale, suona sempre più, visti i tempi, come un’intimidazione implicita e generale, quasi un colpirne uno per educarne cento. E a leggere tra le righe queste riflessioni, sembra di tornare a tempi che pensavamo di aver tutti lasciato alle spalle del nostro paese settant’anni fa.

Perché almeno le intimidazioni della criminalità organizzata le riconosci, le vedi, le senti, e si presentano per quello che sono, e lo Stato te lo ritrovi al tuo fianco, se non altro perché le qualifica come reati. In questi casi assumono quel sapore amaro della beffa per cui ti senti un criminale, anche se hai la consapevolezza che forse sia lo Stato a stare dalla parte sbagliata.

Ma questa è solo la mia opinione, o forse ho diffamato qualcuno?

Cosa c’è da sapere sui droni?

In Europa si discute – forse con ritardo – una normativa sui droni, sul loro uso, su eventuali patenti e su limiti (anche di buon senso) quali la distanza da aeroporti (almeno 5 km) il divieto di sorvolo su aree urbane pubbliche (per il rischio di ferimento in caso di malfunzionamento) e soprattutto in tema di privacy (non è chiaro infatti come regolamentare le riprese di persone comuni comunque acquisite tramite le videocamere).

La questione è stata molto parzialmente risolta per similitudine con le immagini raccolte da Google nella realizzazione dei famosi filmati grazie ai quali Earth ci offre una visione non solo satellitare e geografica del pianeta, ma anche una visione Street, eliminando volti, targhe, e qualsiasi elemento di riconoscimento soggettivo, anche successivamente a richiesta motivata degli utenti.

Sul tema il Garante italiano ha dichiarato “la sola ampiezza delle applicazioni oggi note, dalla ricognizione di aree impervie alle riprese di eventi o manifestazioni, dal monitoraggio di aree urbane alla verifica di impianti e strutture complesse fino agli usi amatoriali o ricreativi, dà bene l’idea di quali possono essere i potenziali rischi per la privacy delle persone. Le attuali regole giuridiche rischiano di non essere più adeguate a questi nuovi sistemi di raccolta di dati personali così invasivi. Dobbiamo puntare sempre di più sulla ‘privacy by design’, su tecnologie rispettose dei diritti di libertà delle persone fin dalla loro progettazione. Il parere dei Garanti Ue è un primo passo”.

Intanto c’è un sito molto facile e immediato che si alimenta – e con successo – grazie ai video (amatoriali e professionali e talvolta di promozione turistica) degli utenti: caricati liberamente e gratuitamente e gratuitamente fruibili.

Si chiama Travel with Drone ed è un sito web indipendente dove si possono vedere “i migliori video dei droni da tutto il mondo: dal Grand Canyon in Arizona al deserto di Dubai negli Emirati Arabi Uniti, dal Ponte di Brooklyn a New York alle più belle spiagge di Koh Samui. Attraverso migliaia di incredibili video caricati dagli utenti è possibile visitare comodamente da casa quasi tutto il mondo. E non attraverso una visione topografica, ma soggettiva.

Quello che era iniziato come un gioco si è evoluto in uno srumento video-fotografico molto dinamico e spesso di grande professionalità.

Il sito dichiara un database di oltre 5000 video: paesaggi naturali e città “viste dal punto di vista di un uccello”, e a differenza dell’immagine statica di Google Earth o di un video professionale di promozione turistica, si ha l’impressione, talvolta, di essere lì e vedere le cose esattamente come sono, difetti inclusi.

I video possono essere votati dai visitatori, condivisi, e sono anche raccolti nei “migliori video della settimana” e dell’anno. Tra le varie sezioni – utili per gli appassionati – anche una “drone crashes”, e molti contatti utili per saperne di più sul mondo dei droni, meglio se prima di cimentarsi.

Per gli appasionati italiani c’è un sito molto utile con una sezione “formazione” ed una “normativa” decisamente complete.

Per sapere invece come usarli è bene consultare il sito Enac (che come molti siti governativi ha una sintassi di raggiungimento dei link specifici abbastanza lunga – il link completo è questo) a dimostrazione che si è fuori dalla logica “giocattolo” e si è decisamente in un abito più serio della categoria “mezzi aerei a pilotaggio remoto”.

La comunicazione politica tossica

Si fa un gran parlare su vari siti e blog, di comunicazione politica manipolata, di “suggeritori

occulti”, di complotti.

Seguono a ruota, per “restare sul pezzo” (selettivamente scelto) vari giornali e televisioni che

sfornano questo o quel commentatore che si esprime e dice la sui metodi altrui.

La comunicazione diventa “tossica” quando viene strutturata non tanto secondo “tecniche retoriche”

(che sono sempre esistite) ma da quando vengono utilizzati in maniera sistematica sistemi di

manipolazione e di costruzione del messaggio.

Un sistema organizzato di comunicazione tossica – e che esiste da una ventina di anni, ovvero

da quando la rete nel resto del mondo ha cominciato interattivamente a svilupparsi, in particolar

modo con list server, chat, gruppi di discussione e poi blog – segue piccole e semplicissime regole.

I temi trattati non possono essere “spontanei”, perché devono essere svolti in una direzione

precedentemente stabilita.

Per fare questo vanno “testati” – non solo per argomenti, ma anche nella scelta delle parole, nella

sintassi e nella semantica – affinché successivamente possano essere “aggreganti”.

È quello che su twitter è conosciuto come “hash tag” – che in maniera immediata individua e crea

un gruppo di discussione e un tema e aggrega le persone in un “luogo”.

Nello specifico, vengono creati dei “luoghi di discussione paralleli”, in cui lanciare temi ed argomenti, simili ma semanticamente declinati in modo differente.

Si comprende come e quale sia quello di maggiore aggregazione e soprattutto con maggiore

capacità aggregante, si formula un messaggio semplice, e lo si rilancia in maniera massiccia sul

“portale principale”.

Il “nuovo messaggio” parte dalla massa critica già raccolta di utenti che hanno partecipato

precedentemente, che in maniera consapevole (pochi e i primi) rilanciano, e gli altri, di

conseguenza, attraverso un sistema di sharing diretto (condividi sui social network ad esempio) o

indiretto (mi piace, retwitt, commento indicizzato…). I temi trattati diventano anche “parole tag a incrocio semantico”. Il che significa, nel linguaggio degli algoritmi usati dai motori di ricerca, dagli rss, dai feeds, e così

via, che su ognuno dei temi chiave avverrà l’incrocio immediato (per rilevanza, data da rilanci

condivisioni e commenti) tra il sito/blog/autore e il tema trattato.

Nello specifico, è immediato che sui temi caldi, e più sentiti dalle persone, e più ricercati in rete,

automaticamente apparirà che quel blog ne ha parlato in maniera rilevante.

Le dinamiche del processo di aggregazione sono tanto semplici quanto difficili da realizzare, e sono il vero motore dinamico e impagabile del “prodotto finale”.

Avere infatti un numero più o meno rilevante di soggetti attivi perché convinti, significa anche

avere un patrimonio di lavoratori non pagati, che diffonderanno un messaggio/contenuto

difendendolo come proprio, e contemporaneamente generando accessi e massa critica di messaggi e

interazioni.

1. le parole semplici e i sillogismi noi siamo buoni e onesti chi non è con noi non lo è

noi siamo per… chi non è con noi non lo è noi non apparteniamo a… chi non è con noi non lo è

attraverso questo primo messaggio di ottengono due risultati: risultato immediato – aggregare soggetti che anche se non si conoscono tra loro s riconoscono in macro categorie offrire una prima replica collettiva – se non appartieni a questo gruppo è perché sei “un diverso da me”, quindi un antagonista.

2. “vince chi da spazio”

Nei gruppi sociali “normali” cercano, antropologicamente, di emergere delle figure di leadership.

In una società esasperata e in cui “mancano spazi di sfogo” la tecnica del “lasciar parlare, lasciar fare, dare spazi gratis” ripaga perché aggrega chi vuole dire qualcosa, e candida un certo contenitore ad essere referente di “chi ha qualcosa che vuole dire e nessuno gli da spazio”.

3. evitare l’incontro diretto

che genera leadership e mette in discussione la piattaforma di dialogo – non che le persone non si debbano incontrare mai, ma lasciare che il non luogo digitale resti il principale luogo.

Più semplice da moderare, controllare e analizzare, il messaggio è “il web facilita le discussioni restando comodamente a casa propria, è facile e gratuito”.

4. evitare il dibattito orale

Una discussione è fatta di linguaggio verbale (10%) ma soprattutto di non verbale e para verbale – e questi fattori di comunicazione interpersonale sono gestibili si, ma non del tutto controllabili.

Esistono corsi specifici per le persone che devono (o vogliono) parlare in pubblico.

5. soft e hard skills

scegliere persone con poche competenze specifiche e “appeal mediatico” (anche più facilmente manipolabili).

6. evitare il confronto

in un confronto si entra nel merito e si verifica il metodo.

Ciò impedisce la gestione della comunicazione per messaggi semplici, e monologhi.

Implica un’interazione difficilmente gestibile a priori.

Implica il porre domande e dover rispondere.

Questi primi sei punti si raggiungono con altrettanti messaggi semplici da condividere in maniera non mediata. Facciamo qualche esempio.

“Chi ha una competenza specifica appartiene a una casta.”

“Se accettate il confronto nel merito legittimate l’avversario.”

“Nel confronto orale fate il gioco degli imbonitori di mestiere.”

“Nel dibattito loro vengono da anni di politica e fanno solo retorica.”

Il processo di difesa del gruppo

Un gruppo “da gestire” deve necessariamente essere tenuto “chiuso”.

Se il gruppo si apre, dal confronto nasce il potenziale “mettere in discussione il metodo”.

Per tenere un gruppo chiuso basta farlo sentire “sotto attacco”, e va tenuta sempre alta la tensione in

questo senso.

Un gruppo “sotto attacco” necessariamente (istinto di sopravvivenza) si stringerà su se stesso a

difesa – apparentemente di sé – di fatto del “capo”.

[non esistono ad esempio elezioni in tempo di guerra che abbiano cambiato un governo in carica]

Anche qui la regola della comunicazione semplice è quella vincente, proprio perché si parla ad una

“massa” diffusa ed eterogenea.

Ma il sistema va declinato in tre momenti complementari.

a. far sentire la pressione, e se non c’è, crearla o alimentarla

b. individuare dei nemici “generici” (es. giornalisti, professori, politici…) e indicare possibili

interazioni tra gruppi di nemici generici (teoria del complotto, “la casta”…)

c. fornire “armi semplici e immediate” di risposta collettiva

parlare di un generico clima d’odio serve a questo, che poi ci sia davvero è meno importante,

basta alimentarlo e “farlo percepire”;

i complotti sono un messaggio “facile” nella storia italiana, abituata a massonerie e accordi di

potere trasversali, dimostrarli in questo caso non è necessario, basta che “sia plausibile”;

ecco le risposte più comuni e facilmente utilizzabili in ogni occasione:

“ci attaccano per difendere i loro interessi”

“se ci attaccano è perché abbiamo ragione”

“se ci attaccano è perché ci temono”

“sono membri della casta che combattiamo”

“la macchina del fango”

se scrive un professore universitario “è il mondo dell’accademia e dei baroni”

se scrive uno di un partito di destra o di sinistra “è schierato”

se lo fa un giornalista “i monopolisti dell’informazione” o “pennivendoli”

se scrive un parlamentare “è della casta”

se è troppo vecchio “è vecchio”

se è giovane “è troppo giovane”…

se scrive uno indipendente … “e questo chi è…”

tuttavia l’effetto collaterale di “far chiudere un gruppo in se stesso” facendolo sentire sotto assedio,

necessitando di frasi “violente” (vaffanculo, vi seppelliremo vivi, siete finiti, siete morti..), genera

davvero nell’altro un sentimento “violento”.

La necessità di fare gruppo sul “noi siamo gli onesti” implica – sillogicamente – che per

definizione “tutti gli altri non lo siano”, e questa in sé è una “provocazione violenta”.

Il prodotto finale – che nel caso di un partito politico è il programma elettorale – alla fine risente di tutto questo processo e di questo sistema di comunicazione.

Titoli che altro non sono che l’elenco dei temi caldi di cui abbiamo parlato all’inizio.

Temi su cui, è ovvio, difficile se non impossibile (proprio per loro natura implicita) che la

stragrande maggioranza della società non può non riconoscersi.

Le differenze tra i partiti e i movimenti politici tuttavia non risiedono nel contenuto (per la

maggioranza dei casi) ma nel metodo.

Tutto questo, che può apparire un sistema “troppo semplice”, in realtà è molto complesso da

realizzare.

Occorre tempo, molto lavoro, e anni di “sociologia della rete”, di studio e sviluppo delle interazioni

e dei gruppi da aggregare, di semantica, oltre che di creazione di siti, blog, contenuti e contenitori

che in qualche modo, nel tempo, apparentemente tra loro isolati, costruiscono una macchina di

consenso unitaria.

Grande Fratello?

No, semplice “comunicazione tossica”.

Ed è virale e contagiosa.

Perché se porta risultati “utili” altri la imiteranno.

La sua origine?

Il vuoto politico dei vecchi partiti.

L’incapacità di essere spazi di dialogo, mediazione e ricezione delle istanze delle persone.

Che non incontrandosi più fisicamente e discutendo tra loro, finiscono con il ritrovarsi nel circuito di una comunicazione elettronica e mediata, costruita su linguaggi semplici, ancor più nell’unico

spazio che apparentemente “da spazio e voce ai cittadini”.

Conta poco che i sondaggi elettronici messi online siano assolutamente manipolabili.

Conta poco che tecnicamente puoi creare fake che modificano le presunte votazioni nei gruppi.

Conta poco che si usi il metodo Condorcet nelle presunte primarie.

Quello che conta è che hai creato una macchina in cui “appare” che le persone partecipino

attivamente, che abbiano la sensazione “a monitor” di essere attive, partecipi, protagoniste e che

qualcuno le ascolta.

E chiunque dica il contrario è un nemico.

Perché priva le persone del “sogno” di uno spazio in cui “esistere”, in un modo che questo spazio

non lo da…

ISIS la comunicazione del terrore

Da sigla quasi sconosciuta, e relegata a costola di al-Qaeda, oggi l’ISIS domina le pagine di tutti i giornali del mondo e “invade” – letteralmente – il web, ponendo mille interrogativi e generando qualsiasi teoria complottista e retroscenista.

Nel mio ebook “Isis, la comunicazione globale del terrore” quello che ho analizzato e il “modello comunicativo”, ossia l’evoluzione del modo con cui i movimenti jihadisti e qaedisti hanno deciso di comunicare, la loro strategia di creazione del modulo-mito e gli obiettivi strategici di questa nuova forma comunicativa.

Ma ho affrontato anche alcune delle “teorie del complotto” grazie alle quali il mito viene alimentato e rilanciato e crea una sorta di ulteriore “alone di mistero” utile a creare fascinazione, soprattutto all’estero.

Del resto si immaginano teorie del complotto e retroscena solo di fenomeni “rilevanti nella storia”, e per diventare “rilevanti nella storia” non c’è niente di meglio che alimentare e creare un complotto o un mito retroscenico oscuro che alimenti – ulteriormente – la ricerca e la discussione.

Non esiste infatti nulla di più attrattivo della partecipazione di un “mistero da svelare”, di una verità da scoprire, di un complotto da smascherare; e tutto questo, con un uso sapiente della rete, e mettendo insieme indizi che tra loro insieme non stanno, è anche possibile trasformare questa “ricerca della verità” in un vero e proprio “social game” interattivo, in cui ogni player, ogni navigatore, ogni lettore, finisce con il contribuire al puzzle della “rilevanza in rete” (anche solo un link interno ad un post o con un click che faccia salire il risultato nelle classifiche di Google).

Al di là del giudizio certo sul fatto che sia la più spietata organizzazione terroristica, ISIS si caratterizza per essere anche la più strutturata macchina di propaganda e arruolamento globale del terrore.

Se non ci fosse stata al-Qaeda, se non ci fossero stati attacchi così spettacolari negli anni, culminati con l’attacco alle torri gemelle, e se non ci fosse stata una così fitta campagna mediatica che – involontariamente e forse anche incautamente – ha creato “il mito” del martire che come Davide che sconfigge Golia “porta l’attacco nel cuore dell’occidente”, tutto quello che stiamo narrando come evoluzione non avrebbe avuto il suo nucleo fondamentale.

al-Qaeda è stata la fucina che ha forgiato in almeno due direzioni la nuova struttura del terrorismo estremista e fondamentalista.

Da un punto di vista organizzativo, la struttura a “cellule” tra loro scollegate ha tolto l’arma più potente nelle mani dell’occidente: l’intelligence e la capacità di ricostruzione delle strutture organizzative e degli alberi sociali delle strutture terroristiche.

Tutto il know-how di intelligence è stato letteralmente reso inutilizzabile, come hanno dimostrato anche i numerosi arresti e i tentativi di ottenere informazioni anche sotto tortura e con mezzi “non convenzionali”. Nessuno degli arrestati, anche quando deciso a collaborare, aveva notizie davvero importanti e rilevanti, men che meno capaci di assestare colpi decisivi alla struttura dell’organizzazione.

Da un punto di vista della comunicazione, ogni altra organizzazione terroristica e combattente conosciuta dalla seconda guerra mondiale in avanti (anche prima ovviamente) aveva come elemento essenziale di sopravvivenza la segretezza (o comunque riservatezza) sulle identità dei propri leader.

al-Qaeda inverte questo fattore e “crea miti” proprio viralizzando e mostrando volti e diffondendo discorsi audio e video, in primo luogo di Osama bin Laden.

Sfrutta “l’effetto Che Guevara” per favorire l’arruolamento in un’organizzazione che oltre ad un progetto jihadista offre protagonismo e visibilità.

≪Datemi i vostri stanchi, i vostri poveri, le vostre masse infreddolite desiderose di respirare libere, i rifiuti miserabili delle vostre spiagge affollate. Mandatemi loro,i senzatetto, gli scossi dalle tempeste a me,e io solleverò la mia fiaccola accanto alla porta dorata≫.

Sono i versi di The New Colossus, dedicato da Emma Lazarus alla Statua della Libertà, e scolpiti sul suo piedistallo, diventati un vero e proprio inno per le decine di milioni di immigrati che hanno trovato negli Stati Uniti la terra promessa.

È questa la parafrasi-nemesi che propone la comunicazione qaedista: trasformare persone anonime, ai margini delle società, in terre povere e devastate da guerre e conflitti, “persone senza speranza” in eroi e martiri.

In una forma “nuova” e più efficace di quella che avevamo conosciuto con l’intifada palestinese, in cui veniva offerta una “pensione” alla famiglia del kamikaze e manifesti “che avrebbero reso immortale l’eroe della jihad”.

Si va ben oltre il mito delle vergini in paradiso.

Quì la leva è il protagonismo, l’uscita dall’anonimato, la possibilità di diventare “leader e comandanti riconosciuti” di una guerra terrorista venduta mediaticamente come vendetta, come guerra di resistenza e liberazione.

Ne La Stanza Stupida – in un ragionamento circoscritto ai “gruppi social chiusi e ristretti” – scrivo:

“Prendete dei giovani, studenti, ragazzi che stanno entrando nel mondo del lavoro.

Metteteli in contatto tra loro, offrendo un mito, un esempio, un valore sociale alto cui ambire ed una

comunità che intende “eroicamente” realizzarlo. Usate il web per cementare questo rapporto di relazione grazie al fatto che – in rete – i numeri possono raggiungere le migliaia (le interrelazioni restano al massimo di un paio di centinaia). Avrete un esercito pronto a combattere ogni vostra battaglia, a testa bassa, con coraggio e senza risparmio di tempo e di risorse. Perché avrete creato l’alchimia perfetta in cui rientra praticamente tutta la piramide di Maslow.”

È solo partendo da questa considerazione sull’evoluzione della forma del messaggio e del cambiamento profondo dell’approccio mediatico che possiamo comprendere anche perché sia così

efficace la campagna di aggregazione, sostegno e arruolamento dell’ISIS.

Per la prima volta infatti – salvo sporadici episodi marginali – la jihad esce dai confini territoriali e

culturali di specifiche aree geopolitiche, e fa proseliti in occidente, presso ragazzi occidentali.

Di più, prende a piene mani da quelle esperienze e competenze comunicative per implementare e

sviluppare maggiormente l’efficacia della sua strategia comunicativa.

Secondo l’islamista Oliver Roy “All’inizio, il cosiddetto “Stato islamico” era un clone di Al-Qaida,

ma se ne e allontanato a causa del fallimento dell’organizzazione di Bin Laden. Il suo genio era stata

la creazione di una organizzazione non-localizzata, che era veramente globale nell’azione, nella

comunicazione e nel reclutamento. Al-Qaida è stata quindi in grado di sopravvivere a tutte le

campagne territoriali (Afghanistan, Iraq) lanciate dagli americani. Obama ha fatto qualche

progresso ‘deterritorializzante’ la risposta americana, prima di tutto rendendosi conto di non dover

cadere nella trappola di inviare truppe.

La formula di al-Qaeda si esaurisce perché non è riuscita a rinnovarsi ed eseguire azioni capaci di

“offuscare” l’undici settembre. È stato concluso che era necessario ‘ri-territorialize’ la lotta e allo

stesso tempo mantenere la sua dimensione internazionale: creando il “Califfato islamico”. Ciò

permette di reclutare più volontari rispetto al sistema di Al-Qaeda.

Uno degli aspetti più interessanti dell’organizzazione e della strutturazione dei sistemi informatici

dell’ISIS è che sono esattamente la dimostrazione di quanto i cyber-utopisti sbagliano, e di come le

legislazioni occidentali che hanno tenuto conto dei think-tank che proponevano l’onnipotenza

libertaria della rete si sono rivelate un boomerang.

Ne abbiamo parlato molto nell’articolata inchiesta pubblicata proprio su D-Art qualche mese fa.

L’idea per cui “internet è l’arma della libertà” che avrebbe abbattuto dittature e totalitarismi, già

naufragata nelle primavere arabe, ma resistita nonostante tutto soprattutto grazie a una certa

pubblicistica che non poteva ammettere di aver sbagliato, oggi mostra concretamente tutti i suoi

limiti.

Del resto questa idea di onnipotenza, e di capacità “a senso unico” come arma di esportazione di

libertà e democrazia, era utile alle potenti e ricche aziende della Silicon Valley, che richiedevano

“poche regole e molti fondi” per sviluppare i propri progetti.

Nel suo “L’ingenuita della rete” Evgeny Morozov scriveva gia nel 2011:

“Feticismo tecnologico e una richiesta continua di soluzioni digitali fanno inevitabilmente crescere la domanda di esperti di tecnologia. Questi ultimi, per quanto possano essere bravi nelle questioni riguardanti la tecnologia, raramente hanno familiarità con il complesso sociale e politico in cui le soluzioni che propongono sono da mettere in pratica. Ciò nonostante ogni qual volta i problemi non tecnologici vengono visti attraverso la lente della tecnologia, sono gli esperti di tecnologia ad avere l’ultima parola. …Molti visionari digitali vedono il web come un coltellino svizzero, buono per qualsiasi necessita. Raramente ci avvertono dei buchi neri informativi creati dalla rete. … Quasi tutti i guru della rete pongono domande scomode sugli effetti sociali e politici di internet. E perché mai dovrebbero porle se queste possono svelare che anch’essi hanno poca capacita di controllare la situazione? E per questo motivo che il tipo di futuro preannunciato da quei guru, che hanno bisogno di predirne uno plausibile per sostenere che la loro soluzione funzionerà davvero, raramente prende in considerazione il passato. I tecnologi, soprattutto i visionari tecnologi che invariabilmente saltano fuori a spiegare le tecnologie al grande pubblico, estrapolano ampiamente dal presente e dal futuro, ma mostrano un interesse dolorosamente limitato per il passato. […] E grazie a quegli annunci trionfali di una nuova rivoluzione digitale che cosi tanti guru di internet diventano consiglieri di quelli che hanno in mano il potere, compromettendo la loro stessa integrità intellettuale, e assicurando la presenza dell’internet-centrismo nella pianificazione politica per i decenni a

venire.”

Mai nulla fu così profetico, se cominciamo a leggere il presente senza preconcetti.

Lo psicologo tedesco Dietrich Doner nel suo “la logica del fallimento” (in cui descrive come i

pregiudizi psicologici innati in coloro che prendono le decisioni politiche possono aggravare i

problemi invece di risolverli) sostiene: “non è affatto chiaro quale fra “buone intenzioni più stupidita” o “pessime intenzioni più intelligenza” avrebbe causato maggior danno al mondo. … persone incompetenti armate di buone intenzioni raramente hanno i patemi d’animo che talvolta inibiscono le azioni di persone competenti con cattive intenzioni”.

È straordinario constatare che ISIS si muove in rete esattamente come se seguisse alla lettera un

teorico manuale del perfetto oppositore di un regime totalitario – in Cina quanto in Corea

del Nord – scritto da un cyber-utopista neo-con americano.

Chat criptate, area download di risorse per la criptazione delle mail, usare torrent per la condivisione

dei file, poggiare copie disponibili su “archivi cloud”.

Non possiamo cadere nell’errore delle “stanze stupide” dei consiglieri della Casa Bianca degli

anni cinquanta, quelli che consideravano i vietnamiti o i coreani semplici contadinotti analfabeti che

sarebbero stati schiacciati in pochi giorni e con facilità.

Non può essere la via della sottovalutazione del rischio quanto della reale forza (in questo caso

mediatica) in campo un indice di distacco, censura, rifiuto.

Noi abbiamo il dovere morale di comprendere innanzitutto che la globalizzazione della rete rende

globali i messaggi: sia che parliamo di una nuova auto, di una nuova bevanda, di un abbigliamento,

di una canzone o un film, sia che parliamo di comunicazione globale di un’idea: sia che ci piaccia

sia che sia la nostra sia che non ci piaccia sia che ci faccia orrore.

Pensare ancora che il web sia l’arma della libertà contro le dittature significa non aver minimamente compreso che – invece – molto spesso i regimi totalitari “vogliono” i social network, che mentre sono luoghi di aggregazione di idee, rischiano di diventare anche l’agenda personale della polizia repressiva, che entrando in un gruppo su Facebook in pochi minuti, oggi, riesce a mappare e schedare “tutti quelli che la pensano in un certo modo”.

Non contemplare questo effetto collaterale è non aver compreso quale sia il doppio taglio della

rete globale.

Esattamente – elevato all’ennesima potenza – il rischio che tutti quegli strumenti che le aziende

della new economy spacciano nel mondo come armi a disposizione degli oppositori dei regimi

oppressivi, oggi diventano strumento di camuffamento, di offuscamento e irrintracciabilità di questo

o quel gruppo jihadista.

Il rischio delle “stanze stupide” – in cui spesso guru dell’ultima ora si rinchiudono e chiudono i

politici che devono decidere anche per noi – è di vedere solo “il web che vogliamo vedere”, che ci

piace e che ci fa comodo. E che forse genera introiti per qualcuno. Per poi scoprire twittando della

coppa del mondo di calcio, che c’è qualcuno che gioca in strada usando come palla una testa

mozzata.

Per quanto possa apparire cruda questa idea, è ben lontana dalla durezza e dall’orrore che hanno

provato, in diretta, milioni di persone che questa idea non l’hanno letta o immaginata, ma se la sono

ritrovata su twitter, come foto o come video: adulti, adolescenti, bambini tifosi di calcio di tutte le

culture del mondo.

La globalizzazione del terrore, che ieri si è esercitata con al-Qaeda e che oggi ha il logo e il marchio

dell’ISIS, è solo un pezzo, quello forse primordiale, della nuova forma della comunicazione globale

dell’estremismo, che recluta in tutto il mondo, in tutte le fasce d’età ed in ogni lingua, e che diffonde

il suo messaggio senza alcun limite e confine territoriale, senza fasce protette, senza distinzioni di

sesso, razza, religione, colore, situazione, contesto.

E come ogni prodotto virale, come nei passaggi dalla comunicazione qaedista a quella del califfato,

l’unica regola è che “chi viene dopo” dovrà essere “più bravo, più virale, più strutturato” per

emergere, ma anche più crudo, più violento, più sanguinario e con ancora meno limiti, per emergere

come “soggetto nuovo” per evitare che “per il pubblico” sia qualcosa di “vecchio e già visto”.

Nel lungo viaggio che ho compiuto per la mia ricerca all’interno della rete fondamentalista per raccogliere materiali e informazioni da cui e su cui scrivere, devo confessare che io per primo ho avuto una nausea ed una crisi di rigetto profonda. Che in maniera quasi salvifica in certi casi mi ha fatto quasi pensare “adesso mi arruolo anche io per combatterli questi”. Ed anche se dall’altra parte, ed anche se io, con la mia cultura, le mie convinzioni, i miei principi ed i miei valori, non avrei mai fatto concretamente una scelta del genere, se questo pur momentaneo pensiero ha attraversato la mia mente, significa che la capacita di penetrazione del messaggio è davvero al di là ed al di sopra di quanto io stesso non sono certamente riuscito a comunicare in maniera efficace.

L’estremizzazione del messaggio fondamentalista e jihadista non è efficace solo se “tu scegli di

combattere da quella parte”, ma raggiunge un risultato anche se tu semplicemente scegli di

combattere quella guerra, perché in fin dei conti raggiunge l’obiettivo di farti schierare in prima

persona sul campo, che significa legittimazione come avversario, unico e definitivo. Che poi è

l’obiettivo politico globale dell’ISIS.

Guardando dall’esterno un giovane, un adolescente, che si imbatte in una qualsiasi delle nostre

periferie occidentali in una rete jihadista, non si immagina a quale bombardamento mediatico possa

venire sottoposto.

I video diffusi dall’ISIS sono strutturati per trasformare i videogiochi 2D di una normale consolle in

una possibile realtà “vera” 3D in cui essere player, protagonista, vincitore. A dispetto di quella realtà

“fuori la porta di casa” in cui tutto è “normale” ed in cui ci si perde nell’anonimato delle periferie

dell’opulenza.

Il bombardamento mediatico di “essere parte” di un gruppo, di fare la storia, di essere il bene che

piega il male, di essere “il nuovo”, di essere Davide che sconfigge Golia, di poter essere eroe, di

essere ricordato, diventare un martire di cui tutti parlano, essere “tu” il poster e per una volta

smettere di essere l’adolescente che appende il poster di un eroe in camera. Essere tua la foto, la

video intervista, il lungo articolo su un e-magazine, portato ad esempio “glorioso” di ragazzi come

te in tutto il mondo. La chance di uscire dall’anonimato e da una vita segnata per diventare “un

eroe”, un mito, un martire di Allah, di cui tutti parlano e di cui parleranno sui giornali.

Comprendere e chiarire a quale forma di lavaggio del cervello si viene sottoposti non è giustificare

o creare attenuanti a chi compie una scelta in tutto e per tutto folle, ma è dirsi con chiarezza a cosa

porta quella che in fondo, nella sua struttura base, è l’estremizzazione elevata all’ennesima potenza del marketing partecipativo del televoto, del “gioca da casa”, della brandizzazione commerciale come “status di appartenenza”, per cui se non hai un certo vestito di una certa marca o un certo zainetto per la scuola o un certo trucco, non sei bello, non sei trendy, non appartieni a un gruppo.

Questo è il nuovo “marketing partecipativo del terrore” che ti invita a essere parte di un gruppo che

fa la storia, che ti fa sentire parte di un progetto, che ti rende eroe e infondo la guerra è come un

videogame 3D e i campi di addestramento sono un grande campo estivo per ragazzi di tutto il

mondo. Le comunità qaediste e jihadiste sono come un gruppo di amici, con cui fai squadra, in cui ti

senti in famiglia, accettato, e cui puoi contribuire con un tweet, una foto, un messaggio, una

risposta, un account fake, qualche dollaro via Paypal…

Il messaggio di “noi adulti consapevoli”, che questo è un messaggio ed una comunità assassina e di

morte, non viene percepito, non è visibile… perché la morte, in questo eccesso continuo e costante e sovrabbondante, alla fine, è come se non esistesse, come se finisse con il non essere reale, come tutti quei nemici uccisi nel videogame o in un film hollywoodiano.

Elham Manea, una delle voci più coraggiose e brillanti dell’islam contemporaneo, ha scritto: ≪La verità che non possiamo negare è che l’Isis ha studiato nelle nostre scuole, ha pregato nelle nostre moschee, ha ascoltato i nostri mezzi di comunicazione … e i pulpiti dei nostri religiosi, ha letto i nostri libri e le nostre fonti, e ha seguito le fatwe che abbiamo prodotto. Sarebbe facile continuare a insistere che l’Isis non rappresenta i corretti precetti dell’islam. Sarebbe molto facile. Ebbene si, sono convinta che l’islam sia quel che noi, esseri umani, ne facciamo. Ogni religione può essere un messaggio di amore oppure una spada per l’odio nelle mani del popolo che vi crede≫.

La comunicazione di Matteo Renzi

In occasione del suo discorso dopo l’esito del referendum sulle trivelle Matteo Renzi ha attaccato i Talk Show, e una parte dell’informazione.

In molti si sono risentiti ricordando a Renzi che proprio lui alla televisione e ai talk deve moltissimo, altrimenti sarebbe rimasto uno dei tanti sindaci di Firenze e non avrebbe avuto chance di diventare segretario e quindi premier.

Alcuni si sono anche soffermati sull’attacco che ha sferrato a Michele Emiliano, secondo il premier artefice di uno spreco di denaro pubblico che sarebbe stato meglio investire in trasporti per pendolari e in sistemi di depurazione.

Tutto questo fa ovviamente parte della pubblicistica e della comunicazione politica interna, perché il premier sa benissimo (e infatti lo ha detto in conferenza stampa senza contraddittorio) che ogni anno alle regioni arrivano meno fondi dal governo centrale, che quelle materie sono di parziale competenza dei bilanci di esercizio regionali, e che le due cose non possono certo essere mutuate.

Ma tutto ciò premesso, c’è qualcosa che va chiarito e che tiene insieme i due concetti: l’attacco a Michele Emiliano e quello ai talk show.

Sbaglia infatti chi dovesse pensare ad una sorta di attacco alla libertà di stampa, o peggio di un’idiosincrasia del premier/segretario alle critiche.

Renzi conosce bene – essendone un assiduo frequentatore – il potere dei talk show, anche per dare visibilità a tanti della sua generazione e dirigenti da lui voluti fino al ruolo di ministri, che senza quello strumento non esisterebbero, sia mediaticamente che politicamente.

Sa anche bene, essendo un intelligente comunicatore, che un governo sta in piedi mediaticamente e comunica cose fatte anche quando l’oggetto della decisione del governo è oggetto di dibattito e di opposizione: un intervento (qualsiasi) esiste (politicamente e mediaticamente) solo se è anche discusso.

Il problema di Renzi non sono i Talk né la discussione e il dibattito politico, meglio se incentrato sul governo, sui suoi provvedimenti, sulle riforme. Anche in sua assenza resta sempre una occasione di presenza indiretta.

Il vero “fastidio” per Renzi, che alle volte sfocia in fobia cui riserva risposte decisamente violente, è quando i talk show diventano occasione di visibilità di suoi antagonisti interni.

Perché come lui, grazie alla televisione, è riuscito a crescere efficacemente come antagonista e alternativa a Bersani, sa bene che la stessa cosa può accadere contro di lui.

È questo che spiega la “violenza” verbale di quella conferenza stampa, ed è anche questo che però ci induce ad un ragionamento più complesso, complessivo e articolato sulla comunicazione di Matteo Renzi.

Matteo Renzi è un’assoluta novità nel panorama della politica italiana. E questa novità – come fu quella di Berlusconi venticinque anni fa – lo ha portato alla vittoria.

Ancora una volta è la conoscenza e capacità di gestione del mezzo di comunicazione che fa la differenza. Venticinque anni fa, in un paese in cui la classe politica da poco aveva scoperto gli spot sulla televisione commerciale, legata ancora a formule di un dibattito politico statico e ingessato, Berlusconi travolse ogni improbabile avversario.

Oggi lo storytelling: la politica come racconto e narrazione.

Conta poco “il singolo mezzo”, quello che pesa è la capacità di raccordo multimediale: foto, video, televisione e condivisione social, che vuol dire anche capacità di entrare in contatto (reale o apparente conta poco) con gli elettori.

Per comprendere quanto la stessa classe dirigente del Partito Democratico sia stata travolta dal fenomeno Renzi basta ricordare una frase di Massimo D’Alema “secondo me dovrebbe farsi cinque anni come europarlamentare e poi proporsi”.

Pochi mesi dopo quella frase Renzi vinse le primarie, divenne segretario, stravolse le regole di costituzione della segreteria, ed è diventato premier: tutto in tre mesi.

Questo delta nella concezione dei tempi della politica è esattamente la cifra della consapevolezza del tempo in cui viviamo e di ciò che i media, e la loro integrazione, consente di fare alla politica. Se guardiamo “oltre” il fenomeno Renzi, contemporaneamente è la stessa parabola di Tsipras in Grecia, di Podemos in Spagna, ma anche la rigenerazione politica di Sarkozy in Francia, giusto per fare qualche esempio.

Con l’accelerazione dei tempi dei media, e della società, vengono stravolte anche le classi dirigenti incapaci di reggere il passo. Non solo la fine dei vecchi partiti tradizionali, in cui spesso le strutture organizzative da strumento utile e funzionale di radicamento diventano elemento di rallentamento e consevatorismo, ma anche la fine dei “vecchi percorsi” di crescita e formazione politica.

Non è un caso che Renzi al primo turno delle primarie vince ma non supera il 43% all’interno del partito, inteso come organizzazione ed iscritti. Esattamente come non è un caso che invece in primarie “aperte” – come è stato il secondo turno di votazioni – abbia superato il 66% delle preferenze in un popolo che ha superato i due milioni di votanti.

Anche in questo caso, questa differenza, marca la distanza tra la forma partito tradizionalmente intesa, e la formazione dei suoi leader, e la società reale, con i suoi tempi e le sue forme di comunicazione.

Se questa è la premessa, tuttavia, sono almeno atre due le considerazioni da fare sul percorso politico di Matteo Renzi.

La prima, è che la sua storia è il prodotto di una politica da laboratorio, sulla falsa riga di quanto avviene negli Stati Uniti: salvo rare eccezioni una classe dirigente fatta di figli nati, formati, cresciuti, per diventare classe politica. È la storia dei Bush, come lo fu dei Kennedy, ma non molto distante da quella dei Clinton e di tanti governatori e senatori.

Matteo Renzi non ha mai lavorato un giorno fuori dalla politica: segretario di sezione, segretario provinciale dei popolari, presidente della provincia, sindaco di Firenze. Proiettato e sostenuto nella sua carriera politica da un gruppo di famiglie legate tra loro, che i suoi detrattori chiamano “cerchio magico”, che vedono un ristretto gruppo di persone (tra cui Luca Lotti, Dario Nardella, Giuliano da Empoli, Marco Carrai e Maria Elena Boschi) molti dei quali con lui a Palazzo Chigi.

La seconda, è che in nessuna competizione elettorale Matteo Renzi ha preso preferenze personali. Il suo nome era sempre “in ballottaggio” e alternativa con qualcun altro per ciascuna delle cariche e posizioni ricoperte. Mai preso preferenze come consigliere comunale, mai fatto parlamentarie, mai partecipato ad un’elezione proporzionale. E questo gli ha garantito di potersi sempre presentare con un curriculum forte e unificante.

Queste premesse sono importanti perché tracciano il profilo di un politico nuovo: che non disperde risorse ed energie, che “mette insieme” un gruppo con cui costruisce una squadra ed un progetto politico, cui delega finanche l’allargamento del gruppo, ed in cui la costante è l’emersione unica e non discutibile di lui come leader, ma anche come dominus “capace di creare i nuovi leader” (come lui stesso ha detto nel suo discorso all’assemblea dei delegati del Pd).

La sua forza sta nella capacità di mettere insieme pezzi che difficilmente starebbero insieme in altre circostanze, ma anche nell’avere di fatto nelle sue mani il destino parlamentare: non solo non c’è alternativa numerica a lui come premier, ma la legge elettorale (quella vecchia ed ancor più quella nuova) mettono di fatto nelle mani della segreteria (lui stesso) la capacità di candidatura, ed anche di fatto la nomina della maggioranza parlamentare delle sue liste attraverso il meccanismo dei capolista bloccati.

L’elemento di debolezza risiede tuttavia in almeno due fattori distinti da lui indipendenti.

Il primo è la straordinaria arretratezza politica del centrodestra – che ha una base elettorale ampia, ma assolutamente orfana di leader in cui riconoscersi e da scegliere – soprattutto distante dai tempi della società.

Questo fattore è essenziale perché se Berlusconi è stato migliore di quanto non avrebbe potuto essere per il solo fatto di avere un’opposizione valida e solida, capace di un’alternanza e di offrire un’alternativa, Renzi è certamente peggiore di come avrebbe potuto in realtà essere, proprio perchè questa opposizione e questa alternativa non esiste.

Il secondo è la mancanza di una alternativa interna, di una “leadership di minoranza” capace di subentrare, di essere un domani maggioranza, e di pesare nelle scelte e nei programmi di partito, quanto meno per connotare un distacco tra la dimensione di segretario/premier detentore del potere esecutivo, e quello di partito/parlamentare, cui compete il potere legislativo e di controllo dell’operato del Governo.

La mancanza di queste due forme di opposizione ed alternativa – su cui spesso si sono giocate le sorti degli equilibri democratici dei sistemi parlamentari – possono apparire un elemento di forza e garanzia di imbattibilità. In realtà rischiano di essere un punto di estrema debolezza perché “se hai un potere assoluto, non hai alibi per ciò che accade”, e spesso in politica ciò che accade è indipendente da ciò che si fa e si decide al Governo.

Anche a bilanciamento di tutto questo, torna a suo favore una straordinaria dimestichezza dello strumento comunicativo diretto, come i social network che finiscono con l’essere il luogo di reperimento autentico delle dichiarazioni e delle intenzioni di Renzi, che non a caso, non solo a livello percettivo e ben oltre quello strettamente anagrafico, per tutti è semplicemente “Matteo”.

Qualcosa che non va confuso con l’apparente “uno di noi” proprio dei movimenti più populisti che diffusamente stanno popolando l’Europa con diverse declinazioni.

Matteo, per il popolo del centro sinistra, è una ventata di vicinanza a tempi e modi della comunicazione della società. E Matteo è familiare come un personale contatto di Facebook, e lo storytelling della sua politica è il racconto diretto e personale, non mediato, delle vicende di un governo che almeno appare dialogante.

Che cos’è il bilancio verde?

Che ci importa del bilancio verde, con tutti i problemi che abbiamo?

Buche, traffico, lavori sempiterni, servizi pubblici, trasporti, questione Bagnoli, rifiuti, e mica possiamo sottilizzare sugli alberi. E qualcuno potrebbe anche avere ragione in effetti. Se non fosse che esiste una legge dello Stato che obbliga i comuni a piantare almeno un albero per ogni cittadino, e un nuovo albero per ogni nuovo nato, e obbliga a mantenere in equilibrio il verde urbano.

La questione può apparire marginale, ma non lo è, per almeno due ragioni indipendenti dalla nostra soggettiva sensibilità ambientale e attenzione e interesse per il decoro urbano.

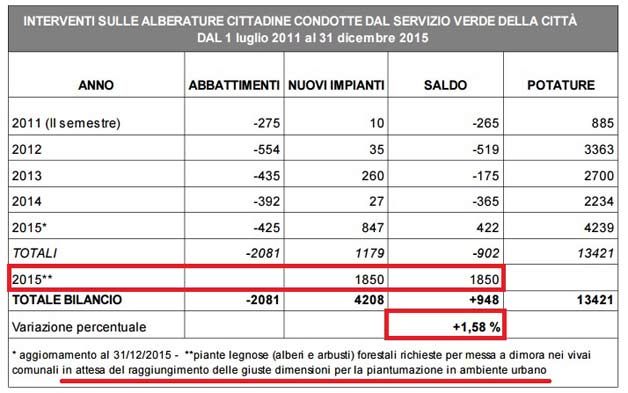

La prima è che quella è una legge dello Stato, e prevede precisi obblighi e sanzioni per tutti noi (mica fanno una multa al Sindaco!). La seconda è perché il Bilancio Arboreo 2011-2015 (pubblicato a marzo 2016 a Napoli) è una di quelle cose che riguardano “una sola amministrazione”, che non sono imputabili a “sindacature precedenti”, e che mostrano chiaramente come è facile far apparire che i conti tornano anche quando non tornano affatto.

In altri “bilanci”, come per la raccolta differenziata, anche se i fatti sono evidenti e pubblicamente verificati quotidianamente, si può con una certa farraginosità giocare sulle percentuali, per dire che più o meno, a macchia di leopardo, qualcosa (cosa?) è successo .

Anche se l’amara verità è che anche quando appositi cassonetti ci sono, e con difficoltà persone di buona volontà la differenziazione la fanno, poi al momento della raccolta spesso va tutto indistintamente nello stesso raccoglitore.

Il bilancio arboreo invece è un documento di eccezionale chiarezza. È di sole 11 pagine, copertina compresa. A pagina 4 compare un +1,58 di interventi di piantumazione. Ai più potrebbe sembrare che quindi ci siano più alberi, e quindi si sia dato seguito alla prescrizione di legge (e vorrei anche dire al bisogno collettivo). E invece no. Perché “per far andare in attivo” quel bilancio sono stati già conteggiati 1.850 alberi che non sono piantati… ma sono stati “ordinati”.

Cioè, a marzo 2016 si dichiara che al 31 dicembre 2015 gli alberi erano “di più”, mentre è scritto chiaramente che non solo quegli alberi non ci sono, ma senza quelli (che non esistono) saremo chiaramente a 902 alberi in meno. Per fare un paragone a Venezia negli anni 2010-2014, a fronte di 6.741 nati, sono state piantate 11.132 nuove piante, per un saldo positivo pari a 4.391 alberi in più.

E Venezia non è nemmeno sulla terra ferma, è una laguna, e non circolano automobili, il che riduce evidentemente l’inquinamento.

Ora noi possiamo anche scegliere di avere una coscienza ambientale minore rispetto ad altri cittadini di altre città italiane. E possiamo anche capirne poco di alberi.

Però ci sarebbe da chiederci, specie nell’approssimarsi delle elezioni, se si fanno così i conti nei bilanci arborei, quanto è facile fare lo stesso in tutti gli altri bilanci?

Il M5s e la magistratura

Alle volte succede.

Succede che quando sei all’opposizione con tre o quattro consiglieri sia facile gridare agli scandali altrui. Succede che quando sei un partito piccolo – e basta con questa storia di chiamarsi movimenti, associazioni, o mongolfiere che dir si voglia – sia anche facile “filtrare” e verificare.

Succede che, quando il potere non lo hai e non lo gestisci, a nessuno importi infiltrarti, appoggiarti, coinvolgere persone nei tuoi calcoli politici: perché semplicemente non conti.

E alle volte invece succede che quando “cresci”, allora sì che diventi appetibile. E quando diventi “un po’ più grande” di un’aiuola isolata cominciano avvenir fuori le magagne.

E queste sono sempre di due tipi, a restare nell’ambito della sostanziale onestà.

La prima, è quella che qualcuno il pensierino a “infiltrarsi” lo fa, e semmai metti in lista – a volte succede – qualcuno che “appare” onesto e trasparente, e poi quel qualcuno, pur di arrivare, pur di essere eletto, ne combina di cotte e di crude. Spesso – a voler restare nell’ambito della sostanziale onestà – anche a tua insaputa.

La seconda, è che quando amministri compi degli atti, e di questi atti ne rispondi. Eh si, alle volte succede che indipendentemente dal colore politico e dal simbolo elettorale, la magistratura – ordine dello Stato a ciò preposto – debba “verificare” gli atti che l’amministratore pubblico compie. E succede, alle volte, che quegli atti non sempre siano “perfetti”. Per quanto esistono delle garanzie: quegli “avvisi” che appunto ti avvisano che su quell’atto e per quel tale motivo la magistratura sta indagando sul tuo operato.

E succede anche che sia semplicemente questione di tempo: non è che un sindaco possa essere indagato prima di amministrare, né la magistratura possa indagare prima che l’atto amministrativo sia stato perfezionato.

Ora è anche vero che alle volte succede che per anni sia facile ripetere “arrestano voi”, e noi siamo onesti, puliti, fuori dalla casta, e finisce anche che ci credi da solo. Anche quando sai perfettamente che è ben diverso essere opposizione unicellulare o amministrare un comune.

Ma se finisci con il credere al tuo slogan, sbandierato in cento piazze e mille comizi, succede che poi quando tocca a te (perché succede) riprendi slogan da prima repubblica del tipo “contro di noi inchieste come manganelli”, o parli di inchieste politicizzate, a orologeria, o anche torni al concetto di “toghe rosse” a giorni alterni.

Atti dovuti quelli contro i tuoi avversari, atti politici quelli contro la tua parte politica.

Stupisce – o forse no? – che a parlare di inchieste a orologeria e politicizzate sia una giovane avvocato allieva di Cesare Previti che si candida a sindaco di Roma con il Movimento Cinque Stelle.

Difesa d’ufficio che in qualche modo sorge spontanea visto che ormai, settimana dopo settimana, avvisi di garanzia sono arrivati – per le più disparate motivazioni – a tutti gli amministratori del movimento di Beppe Grillo.

Un elenco che va dalla nota vicenda di Quarto – con il seguente imbarazzo di vertici alla Fico e Di Maio ignari di ogni cosa a giorni alterni, anche quando smentiti dai verbali della magistratura – sino a Civitavecchia, e da qui a toccare due sindaci sotto i riflettori: prima Nogarin, sindaco di Livorno, che fa assumere a tempo indeterminato persone da una società che dopo pochi giorni mette in liquidazione, e poi Pizzarotti, per un abuso di potere sulle nomine in teatro.

Una percentuale che, rapidamente, sta arrivando a toccare il 100% degli amministratori a cinque stelle.

Per carità: chi amministra compie atti, e atto dovuto della magistratura è indagare sulla loro correttezza, così come atto di garanzia prima di tutto dei diritti dell’indagato quello di comunicare che è sotto indagine e per quale motivo.

Ma ci si aspetterebbe, da chi sino a ieri è stato irrimediabilmente forcaiolo, nel rivendicare il suo essere “nuovo”, che almeno lasci a casa questo garantismo a giorni alterni, per cui quando tocca a te allora le indagini sono manganelli.

Perché questi sono toni che non fanno bene al paese, alla politica, alle campagne elettorali, e non si addicono, francamente, ad un giovane avvocato. A meno che non abbia argomenti, e non sappia cosa dire, e disperatamente, farebbe miglior figura ad appellarsi alla “clemenza della corte”.

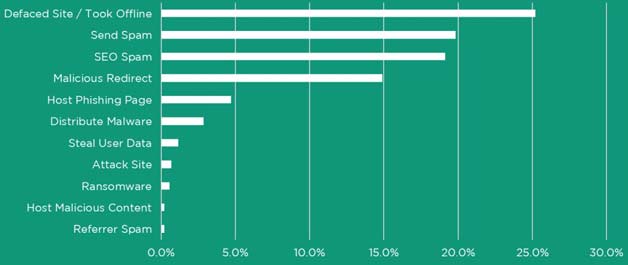

Cosa fanno gli hacker con i siti compromessi

Chi ha un blog anche poco più che amatoriale è soggetto ad attacchi, che generano non pochi problemi. In molti si chiedono “a che scopo”, non avendo chissà che dati sensibili, e spesso ritenendo che si tratti di un attacco “personale” dovuto al contenuto pubblicato.

Qualche volta lo è. Spesso no.

Sorge quindi spontanea la domanda su che cosa ci facciano con un sito hackerato coloro che lo attaccano.

Wordfence ha diffuso di recente una statistica dei più diffusi utilizzi “post-attacco”

Inviare spam

L’attaccante riceve due vantaggi enormi. In primo luogo utilizza le risorse del vostro sito gratuitamente. n secondo luogo, fino a quando non rovina la vostra webreputation, le loro e-mail risultano consegnate da un sito pulito e con un IP non listato come spammer.

SEO Spam

Ci sono molti modi per usare un sito hackerato per migliorare il loro posizionamento sui motori di ricerca. Il primo è quello di ospitare semplicemente pagine nel nuovo sito, guadagnando webreputation e link-back.

Il secondo è quello di seminare collegamenti in tutto il sito: un attaccante che compromette un gran numero di siti è in grado di far apparire un contenuto e un link particolarmente rilevante.

Con questo sistema, complessivamente, gli aggressori sono in grado di deviare il traffico da siti legittimi verso il proprio, spesso assolutamente sconosciuto e inconsistente.

Redirect Dannoso

I Redirect sono un modo incredibilmente efficace per incanalare il traffico verso siti Web dannosi. L’utente ignaro non deve cliccare su un collegamento ipertestuale o pubblicità, viene convogliato direttamente.

A volte l’attaccante avrà un approccio molto aggressivo, reindirizzando tutto il traffico verso uno o più siti. Ma in molti casi gli aggressori usano sistemi meno invadenti, rendirizzando solo alcuni link, o gli accessi da alcuni sistemi, in maniera da essere coperti con maggiore difficoltà.

Host Phishing

Un Redirect specifico è quello a pagine di phishing, ovvero pagine che cercano di ingannare il visitatore come si trattasse di una banca, di un social network o di un rivenditore noto per ottenere dai personali, quali credenziali, mail, password, numeri di carte di credito. Si stima che lo 0,05% dei visitatori “cada nella trappola”, e parlando di milioni di utenti i calcoli sono presto fatti.

Distribuire malware

Una volta compromesso il sito, gli aggressori possono installare malware che a sua volta consente di installare malware sul computer del visitatore, spesso a sua insaputa.

Se Google rileva ciò che sta accadendo contrassegnerà il vostro sito tramite il lsuo programma di navigazione sicura . Questo farà sì che il traffico SEO e da motori di ricerca calerà sensibilmente. Oltre al fatto che oltre 1 miliardo di navigatorie viene fisicamente bloccato quando cerca di raggiungere il sito, con un impatto sulla webreputation notevole, e spesso duraturo.

Sito come base di attacco

In alcuni casi, un attaccante deciderà di utilizzare il server web attaccato e compromesso come piattaforma per lanciare attacchi su altri siti web.

Oltre a sfruttare gratuitamente le risorse del sito attaccato, l’attaccante mantiene un certo grado di anonimato, sfrutta la buona reputazione del sito compromesso, e riesce in alcuni obiettivi proprio perché gli utenti “si fidano” del sito di origine.

Il web tossico

Il web offre straordinarie opportunità di comunicazione, disintermediazione, organizzazione.

Questa caratteristica di “strumento di opportunità” tuttavia non è priva di rischi, proprio perché la disintermediazione preclude quello strumento di verifica della notizia – nel bene e nel male, e talvolta costituendo un limite alla conoscenza – che stava alla base dell’informazione, che non va dimenticato costituisce anche il fondamento delle democrazie, contribuendo a formare una coscienza consapevole, sulla cui base – almeno in teoria – si forma la coscienza civica e quindi un voto consapevole.

Alle vecchie forme di comunicazione, generalmente unidirezionali, orientate da uno schermo verso il pubblico quanto da un foglio di carta stampato ai lettori, il web affianca oggi un canale interattivo, in cui almeno in teoria ciascuno può essere creatore di contenuti – e quindi di informazione – e può contemporaneamente interagire, condividendo, citando, commentando, contenuti altrui.

Questa forma di partecipazione è certamente positiva, come ogni forma di disintermediazione, perché avvicina il cittadino all’eletto, il candidato agli elettori, il media tradizionale ai lettori.

Un’osmosi che può generare plusvalore, può migliorare la qualità dei messaggi e dei contenuti, e può far scoprire mondi e micromondi sino a ieri sconosciuti, degni di spazio e rappresentanza.

Ma il web non è privo di rischi di natura diametralmente opposta.

Essendo uno strumento editoriale, che genera introiti – spesso rilevanti quanto non sempre trasparenti – e vive di accessi, visite, click, genera anche tutte le patologie legate all’uso di “qualsiasi strumento utile” a generare questi accessi, e quindi incassi.

Andrea Coccia su Linkiesta ha scritto un interessante articolo dal titolo “fenomenologia del click baiting”.

”Una delle strategie più funzionali all’accumulo di pagine viste sono i contenuti che vanno sotto il nome di click bait, letteralmente “esche da click”, studiati apposta per dare il meglio sul circuito dei social network e la cui missione è diventare virali, incuriosire il lettore, ottenere il maggior numero di click. Quindi, attenzione: il click baiting riguarda la forma, non il contenuto.

Si tratta di un fenomeno diffusissimo. Chiunque di noi abbia un account su un social network — Facebook e Twitter soprattutto — ne noterà decine ogni giorno e spesso, abboccando, ci cliccherà. Attenzione però, perché non tutti i contenuti click bait sono della stessa pasta.

Reinterpretando Hegel, potremmo dire che la notte dell’informazione online, infatti, è popolata da vacche di tutti i colori e di tutte le forme: si va da contenuti ad alto tasso informativo che del clickbait hanno solo la forma, pensata apposta per rendere più accattivante il contenuto, fino a contenuti a tasso informativo pari a zero e, negli ultimi tempi, sempre di più di cattivo gusto.

A fine novembre del 2013, Bryan Goldberg ha pubblicato un articolo molto interessante che si intitola Viral content is going to be a terrible business model.

Goldberg individua almeno due caratteristiche dei contenuti virali e acchiappa click che potenzialmente li rendono, alla lunga, inefficaci: la prima caratteristica è loro totale genericità, ovvero la loro sostanziale incapacità di attirare un pubblico compatto e riconoscibile, fattore che, quando vendi uno spazio pubblicitario, non è certo di secondo piano.

Posto che la strategia più efficace per accumulare un numero sufficiente di pagine viste sia produrre contenuti leggeri, virali e acchiappa click, un sito di news che porterà avanti questa strategia, pur riuscendo a ottenere ottimi risultati in termini di pagine viste, attrarrà per forza un pubblico qualitativamente variegato, tanto variabile e aleatorio da somigliare, agli occhi degli investitori, più a una folla casuale di persone poco identificabili che a un pubblico compatto e definito di potenziali clienti.

Tutto questo attiene al mondo del web in generale, ai siti di informazione, a quelli di produzione di notizie e contenuti.

Tuttavia questo fenomeno spesso tracima dai confini dei siti web e dai contenuti, e finisce con il diventare modello di comunicazione, anche politica.

Perché un assioma della comunicazione web 2.0 vede nelle visite ai siti e nei fan, e nei follower, e nei commenti, e nelle condivisioni, una strana simmetria in termini di consenso politico, di voti, di leadership.

La “comunicazione politica tossica”, inteso come quell’insieme di casi in cui il messaggio, la sua organizzazione, e la sua viralizzazione, e le dinamiche di gruppo nei social network, determina da un lato una falsa percezione del consenso, e dall’altro tendono ad una vera e propria manipolazione, della realtà e delle persone.

La politica ma che si intreccia con il mondo dell’informazione proprio perché – con i nuovi strumenti di comunicazione di massa – è sempre più diventata anche uno spettacolo massmediale, finendo con il condividere regole e metriche tipiche degli show, seguendo l’audience e la telegenia, subendo il condizionamento di ciò che fa alzare o meno lo share.

Ed anche la cd. webreputation non sfugge a questa deformazione, attraverso la lettura di dati di accessi, letture e condivisioni come metrica del consenso politico.

Con tutte le implicazioni patologiche del caso, soprattutto quando i dati – come sin troppo spesso e massicciamente avviene – sono dopati.

L’ho definita comunicazione tossica perché, proprio come un virus, si diffonde nel web contaminando comunità, persone e ambienti, spesso inconsapevolmente.

La caccia al numero di fan e follower, quanto il valore kloud, piuttosto che il numero di visite al proprio sito finiscono con l’essere l’unico obiettivo da perseguire, a costo e scapito dei contenuti, della riflessione, del progetto politico, del programma e dei valori. Spesso anche a discapito della coesione della propria comunità.

La cura – se c’è – a questo virus passa necessariamente per la consapevolezza: prendere atto della malattia, degli effetti che questa genera, del come deforma la società, la sua sintassi, i suoi valori.

Come il network-marketing che negli anni ottanta ha trasformato i “nostri amici” in “contatti commerciali e clienti”, così il “social networking” politico rischia di farci percepire le persone in base al numero di amici, in base alla numerosità dei gruppi, finendo con il considerare queste cose come “seguito e merito politico” e come valore.

Perché in definitiva, il rischio, è che il web da strumento utile per la comunicazione, disintermediazione ed organizzazione della società e della politica, finisca con il deformare e trasformare – inconsapevolmente – non solo la comunicazione, ma anche il rapporto con la politica e l’organizzazione della società.

Chi è Sadiq Khan, il nuovo sindaco di Londra

“Strada per Strada, da sinagoga a moschea, da chiesa a gurdwara”.

Sintetico ed efficace è stato questo il messaggio, più che slogan, che Sadiq Khan è riuscito a mandare alla popolazione londinese.

Un messaggio che ha fatto si che oltre un cittadino su due lo votasse, portandolo a diventare sindaco al primo turno.

Un messaggio sociale ma anche politico molto forte, in un anno in cui la popolazione britannica ha attraversato le elezioni politiche, il referendum sull’indipendenza della Scozia e in cui si appresta a votare quello sulla cosiddetta Brexit dall’Unione Europea.

Soprattutto in un’epoca in cui l’Europa dei popoli, di Schengen, delle frontiere aperte, vede riaffiorare sentimenti nazionalisti e spesso xenofobi (quando non addirittura neo-nazisti).

Sadiq Khan fa il suo giuramento da sindaco in una chiesa anglicana – la chiesa “di Stato” britannica al cui vertice c’è la corona inglese – e lo fa attorniato da amici, rappresentanti di tutte le maggiori comunità religiose della città che condivide con New York il record di maggiore interculturalità e multirazzialità ed etnicità del mondo intero.

Un messaggio unificante per la sua città, per le comunità che la popolano e rendono tra le capitali più vive del mondo, in cui meno del 20% della popolazione è “britannica da tre generazioni”.

Sadiq Khan si candida ad essere “il musulmano più influente d’Europa”, e questo ha almeno tre ripercussioni potenti. La prima per l’Inghilterra, che si colloca nuovamente come faro in Europa, capace di mostrare un modello multietnico vincente. La seconda verso l’Europa xenofoba che ha spesso visto nel referendum scozzese e in quello sulla Brexit una “via da seguire”, e che oggi si ritrova a dover gestire questo messaggio. La terza riguarda il mondo musulmano, e le parti più radicali ed estremiste, che oggi oltre alla via dell’Isis, hanno la via londinese come contraltare di integrazione.

La campagna elettorale con il conservatore Zac Goldsmith, è stata una sorta di favola: “il buono, figlio di immigrati proveniente dalla working class, sconfigge il cattivo, ricco rampollo di una famiglia aristocratica inglese”.

Una favola inglese quasi quanto lo fu quella di Diana.

Ha criticato il gap sociale, sostiene la costruzione di case popolari e intende bloccare l’aumento dei costi dei trasporti pubblici di Londra, città con la metropolitana più cara d’Europa, ma anche in cui il servizio pubblico è alla base della mobilità, dell’economia e se vogliamo anche dell’integrazione. Origini pachistane, quinto figlio di un autista di bus e di una sarta, Sadiq Khan succede dopo otto anni a quel Boris Johnson che si candida contro Cameroon alla guida del partito conservatore.

In una Londra con seri problemi di alcolismo diffuso, specie tra i giovani, alla domanda “cosa fare per l’alcol durante le Olimpiadi” l’ex sindaco rispose “è un problema, ma per quella data faremo scorte”.

Accusato di presunto estremismo religioso, dal suo rivale, ha risposto con fermezza “Sono musulmano, britannico, europeo, laburista, avvocato, padre. Ho amici di tutte le religioni e amo Londra perché le rispetta tutte”. Ha spiegato il perché secondo lui la Gran Bretagna debba restare in Europa .

Mentre i cugini americani discutono le tesi di Trump, Sadiq Khan è la risposta inglese, e sostanzialmente vorremmo fosse la risposta europea, a quel modello. Che è di oltre Atlantico, ma anche di parte importante di pesi e regioni europee.