Churchill nasce il 30 novembre 1874. La madre è l’americana Jennie Jerome, figlia del proprietario del New York Times. Il padre, Lord Randolph Churchill era figlio terzogenito di John Spencer-Churchill, VII duca di Marlborough e fu una figura di spicco del Partito Conservatore Britannico (Tory), nel 1885 ha guidato il Segretariato di Stato per l’India e nel 1886 è stato nominato Cancelliere dello Scacchiere (Ministro delle finanze).

Winston studia a Harrow e, nel 1893, viene ammesso all’Accademia Militare Reale di Sandhurst. Il padre lo voleva avviare alla carriera militare, Churchill invece dimostra notevole talento per la scrittura. Winston decide di trascorrere qualche anno come corrispondente tra Cuba, India e Sudafrica. Qui partecipa come corrispondente del Morning Post alla seconda guerra contro i Boeri partecipando anche direttamente ai combattimenti. A quei tempi i continenti extraeuropei erano molto ambìti perché la fama e la carriera dipendevano esclusivamente da incarichi di frontiera.

Dalle sue corrispondenze dalla guerra afgana del 1897 verrà pubblicato un libro ma la vera fama giungerà dalla sua partecipazione, come Ussaro, alla battaglia di Omdurman (settembre 1898) sul corso inferiore del Nilo, nella quale gli inglesi sconfiggono i Dervisci e ottengono il controllo del Sudan.

Churchill si sente pronto per incominciare la carriera politica. Dopo un primo insuccesso, riesce a entrare in Parlamento a 26 anni, nel 1900, quando viene eletto parlamentare per il Partito Conservatore al secondo tentativo nel collegio di Oldham.

Nel maggio 1904, tre anni dopo essere stato eletto deputato conservatore, egli decise di abbandonare il partito: in Parlamento, senza preavviso e senza tante cerimonie, si spostò dai banchi del partito al Governo e prese posto accanto a David Lloyd George, futuro leader del rampante partito liberale, che stravincerà le elezioni nel 1906. Eletto deputato per il collegio di Manchester, Churchill comincia a fare carriera all’interno del partito liberale, schierandosi inizialmente con l’ala radicale: primo sottosegretario alle colonie tra il 1906 e il 1908, poi ministro, prima del commercio (1908-1910) e infine dell’interno (1910-1911), riformando il sistema britannico dell’esecuzione delle pene. Inoltre la sua presenza nel dibattito quotidiano in aula gli consente di emergere ulteriormente, grazie alle sue spiccate doti di oratore e alla meticolosità con cui prepara gli interventi.

Nel 1911, quando con l’incidente di Agadir divengono chiare le mire espansionistiche della Germania, Churchill viene nominato Primo Lord dell’Ammiragliato con lo scopo dichiarato di mantenere la superiorità della Royal Navy sulla Kaiserliche Marine in tutti i possibili teatri di un futuro conflitto. Contro tutte le resistenze, Churchill riuscì a imporre la realizzazione di un vasto programma per il rafforzamento della flotta: diede grande impulso alle innovazioni, in particolare allo sviluppo dell’aviazione di marina, e ammodernò la flotta britannica mediante l’utilizzo di motori a gasolio.

La struttura del sistema britannico fa sì che solo i due partiti maggiori giochino un ruolo di rilievo nella vita politica nazionale; pertanto se Churchill aspira a un ruolo di primo piano deve abbandonare il partito liberale, che nel 1924 decide di appoggiare la nascita di un governo laburista, compiendo una scelta politica a cui Churchill è fortemente contrario. Nel 1924, dopo circa venti anni, rientra nelle file del partito conservatore.

Nel 1924 diviene Cancelliere dello Scacchiere del governo conservatore di Stanley Baldwin.

I conservatori, passati all’opposizione, attribuiscono a Churchill l’esclusiva responsabilità della sconfitta elettorale e decidono di emarginarlo politicamente. La polemica sull’India svolgerà un ruolo rilevante nell’emarginazione di Churchill, che è contrario alla proposta del governo di concedere all’India lo status di dominion, ovvero una forma di governo maggiormente autonoma.

Quando al governo salgono Stanley Baldwin e Arthur Neville Chamberlain, anch’essi conservatori, che in politica estera adottavano la cosiddetta strategia di appeasement verso Hitler, Churchill non ha remore a mostrare il suo forte disaccordo con tale atteggiamento. Teme, infatti, che le eccessive concessioni al regime nazista tedesco (la questione dei Sudeti, la conferenza di Monaco del 1938, l’Anschluss) sottovalutino il pericolo e rischino di sostenere il piano di Hitler di una sempre maggiore espansione dello “spazio vitale” (Lebensraum) che Hitler ritiene necessario alla Germania in Europa.

Gli anni trenta videro un declino del prestigio di Churchill che rapidamente risorse quando, allo scoppio della seconda guerra mondiale, i suoi ammonimenti sui pericoli rappresentati dal nazismo, accolti inizialmente con diffidenza, suonarono profetici e divennero la base della vasta fiducia che lo sostenne. Il 3 settembre 1939, giorno della dichiarazione di guerra dell’Inghilterra alla Germania, il primo ministro Neville Chamberlain, preso atto del fallimento della sua politica, nomina Churchill Primo Lord dell’Ammiragliato come già nella prima guerra mondiale.

«Winston is back» fu il telegramma che partì dal ministero alla volta della flotta.

L’errata conduzione della guerra, insieme alla pressione dell’opinione pubblica, spingono Chamberlain a presentare le sue dimissioni (maggio 1940) e i conservatori a pregare Churchill di accettare l’incarico da primo ministro. Formato un governo di unità nazionale – comprendente i Tories, i Laburisti e i Liberali – il suo atteggiamento deciso contro Germania e Italia accresce enormemente la sua popolarità interna.

Nonostante abbia promesso «lacrime, sudore e sangue», e a dispetto delle molte sconfitte subite dalla Gran Bretagna nei primi anni di guerra, la popolazione lo appoggia incondizionatamente fino alla vittoria nel 1945.

E questo è il testo del suo discorso di accettazione dell’incarico di formare il nuovo governo, ed al contempo della dichiarazione di guerra inglese.

Lo scorso venerdì sera ho ricevuto da Sua Maestà l’incarico di formare un nuovo governo. C’era l’evidente volontà del Parlamento e della nazione che questo fosse concepito sulle basi più larghe possibili e che includesse tutti i partiti. Ho già completato la parte più importante di questo compito.

E’ stato formato un gabinetto di guerra di cinque membri rappresentante, con il Partito laburista, l’opposizione, e i Liberali, l’unità della nazione. Era necessario che questo venisse fatto in un solo giorno in considerazione dell’estrema urgenza e durezza degli eventi. Altre posizioni chiave sono state completate ieri. Sottoporrò un’ulteriore lista al re questa notte. Spero di completare domani l’indicazione dei ministri principali.

L’indicazione di altri ministri richiede di solito un po’ più di tempo. Confido che quando il Parlamento si riunirà di nuovo, questa parte del mio compito sarà completa e che l’amministrazione sarà completa in ogni aspetto. Ritengo nel pubblico interesse di chiedere allo Speaker che il Parlamento sia convocato oggi. Alla fine dei lavori di oggi, l’aggiornamento del Parlamento sarà proposto entro il 21 maggio, con l’eventualità di riunioni anticipate in caso di necessità. In questa eventualità ciò sarà notificato ai membri del Parlamento appena possibile.

Invito ora il Parlamento ad approvare una risoluzione che registri il suo consenso per i passi intrapresi e dichiari la sua fiducia nel nuovo governo.

La risoluzione:

“Il Parlamento approva la formazione di un governo che rappresenta l’unità e l’inflessibile determinazione della nazione di proseguire la guerra con la Germania fino ad una conclusione vittoriosa”.

Formare un’amministrazione di questa entità e complessità è in se stesso un compito difficile. Ma noi siamo nella fase preliminare di una delle più grandi battaglie della storia.

Siamo in azione in molti altri punti — in Norvegia e in Olanda — e dobbiamo essere pronti nel Mediterraneo. La battaglia dell’aria è in corso e molti altri preparativi devono essere predisposti qui in patria.

In questa crisi penso di dover essere scusato se oggi non mi rivolgo al Parlamento in modo esteso, e spero che i miei amici e colleghi o i precedenti colleghi che sono coinvolti nella ricostruzione politica, concederanno tutte le attenuanti per ogni carenza cerimoniale con la quale è stato necessario agire.

Dico al Parlamento come ho detto ai ministri di questo governo, che non ho nulla da offrire se non sangue, fatica, lacrime e sudore. Abbiamo di fronte a noi la più terribile delle ordalìe. Abbiamo davanti a noi molti, molti mesi di lotta e sofferenza.

Voi chiedete: qual è la nostra linea politica? Io rispondo: fare la guerra per terra, mare, aria. Guerra con tutta la nostra potenza e tutta la forza che Dio ci ha dato, e fare la guerra contro una mostruosa tirannia insuperata nell’oscuro e doloroso catalogo del crimine umano. Questa è la nostra linea politica.

Voi chiedete: qual è il nostro obiettivo? Posso rispondere con una parola. E’ la vittoria. Vittoria a tutti i costi, vittoria malgrado qualunque terrore, vittoria per quanto lunga e dura possa essere la strada, perché senza vittoria non c’è sopravvivenza.

Che sia chiaro. Nessuna sopravvivenza per l’Impero britannico, nessuna sopravvivenza per tutto ciò su cui l’Impero britannico si è retto. Nessuna sopravvivenza per per l’anelito, la forza motrice dei tempi, che l’umanità muova avanti verso il suo traguardo.

Assumo il mio incarico con slancio e speranza. Sono sicuro che i popoli non permetteranno che la nostra causa sia sconfitta. In questo frangente, in questo momento, mi sento in diritto di chiedere l’aiuto di tutti e di dire: “venite dunque, andiamo avanti assieme con le nostre forze unite”.

Autore: Michele Di Salvo

Hitler – discorso al Reichstag settembre 1939

Nel discorso al Reichstag del settembre 1939 Adolf Hitler si presenta al mondo dopo aver governato sei anni una Germania che da sconfitta e in crisi politica, sociale, economica, che aveva visto il suo territorio frammentarsi in numerose mini-rivoluzioni regionali, era ridiventata una nazione unita, forte, in crescita e una delle maggiori potenze europee.

La dimensione messianica del suo ruolo nella storia risale ai tempi della prima guerra mondiale, ed era stata già esposta nel Mein Kampf in linee ben note.

La sua ascesa al potere è essenzialmente dovuta a tre fattori. Il sentimento di revanscismo del popolo tedesco e le pesanti condizioni economiche. Il rischio più che concreto della frammentazione tedesca in regioni a governo bolscevico che avrebbero cambiato l’Europa con un contagio che le altre nazioni temevano fortemente. La visione della borghesia tedesca secondo cui solo un governo forte e sostanzialmente non democratico avrebbe garantito la rinascita e la potenza industriale tedesca, mettendo la nazione al riparo dai pericoli del socialismo.

Nel 1939 Hitler può rivendicare un cambiamento che dello scenario nazionale che nemmeno i più ottimisti tra gli utopisti avrebbero immaginato, e questo non fa che accrescere – prima di tutto in se tesso – l’idea concreta della sua missione quasi divina.

In questo discorso Hitler va oltre tutti gli elementi che – prevalentemente in politica interna – avevano caratterizzato la sua azione politica, e guarda fuori dai confini nazionali, esponendo il suo programma militare: è una sorta di dichiarazione di guerra al mondo.

Questo discorso delinea linee molto chiare, e ciò che a distanza di settant’anni dovrebbe davvero stupire è la miopia di come in molti ministeri e governi non solo europei si sia cercato di “non vedere” quale fosse il piano vero, quale fosse il disegno bellico, e di mediare per oltre un anno diplomaticamente difronte a tutte le avanzate tedesche, in Polonia (cui si riferisce direttamente questo discorso) come poi in Francia (che viene già dichiarata come nemico diretto) e in Cecoslovacchia di qui a pochi mesi.

Ma chi era Hitler e come giunse al potere?

Hitler conquistò il potere (e l’incipit di questo discorso lo delinea chiaramente) cavalcando l’orgoglio ferito del popolo tedesco, dopo la sconfitta nella prima guerra mondiale e la grave crisi economica che affliggeva la Repubblica di Weimar. Sfruttando la sua abilità oratoria e l’insoddisfazione delle classi medie, presentò un manifesto politico intriso di nazionalismo, anticomunismo e antisemitismo e dopo alterne vicende (fallito Putsch nel 1923 e conseguenti otto mesi di carcerazione, durante i quali iniziò la stesura del Mein Kampf), arrivò alla Cancelleria nel gennaio del 1933.

Nel 1934, dopo la morte del presidente Paul von Hindenburg, si attribuì per legge il titolo di Führer e Cancelliere del Reich, accentrando nelle sue mani i poteri dello Stato e instaurando un regime dittatoriale. Grazie a un possente ed efficace programma di ristrutturazione economica e riarmo militare, Hitler perseguì una politica estera estremamente aggressiva, volta principalmente a espandere il cosiddetto Lebensraum (spazio vitale) tedesco a spese delle popolazioni dell’Europa orientale. In un susseguirsi di atti di sfida alla comunità internazionale, giunse a invadere la Polonia il 1º settembre del 1939, provocando lo scoppio della seconda guerra mondiale.

Il punto di svolta delle fortune di Hitler giunse con la grande depressione che colpì la Germania nel 1930. Il regime democratico costituito in Germania nel 1919, la cosiddetta Repubblica di Weimar, non era mai stato genuinamente accettato dai conservatori e neanche dal potente Partito Comunista. I Socialdemocratici e i partiti tradizionali del centro e della destra si mostrarono inadeguati nel contenere lo shock della depressione ed erano, inoltre, tutti segnati dall’associazione con il “sistema di Weimar”. Nelle elezioni del 14 settembre 1930 il Partito Nazionalsocialista sorse improvvisamente dall’oscurità e si guadagnò oltre il 18% dei voti e 107 seggi nel Reichstag, diventando così la seconda forza politica in Germania.

Il successo di Hitler si basava sulla conquista della classe media, colpita duramente dall’inflazione degli anni venti e dalla disoccupazione portata dalla depressione. Contadini e veterani di guerra costituivano altri gruppi che supportavano i nazisti, influenzati dai mistici richiami dell’ideologia Volk (popolo) al mito del sangue e della terra. La classe operaia urbana, invece, in genere ignorava gli appelli di Hitler; Berlino e le città della regione della Ruhr gli erano particolarmente ostili; infatti in queste città il Partito Comunista era ancora forte, ma si opponeva anch’esso al governo democratico, ragion per cui si rifiutò di cooperare con gli altri partiti per bloccare l’ascesa di Hitler.

Le elezioni del 1930 furono un disastro per il governo di centro-destra di Heinrich Brüning, che si vedeva privato della maggioranza al Reichstag, affidato alla tolleranza dei Socialdemocratici e costretto all’uso dei poteri d’emergenza da parte del Presidente della Repubblica per restare al governo. Con le misure austere introdotte da Brüning per contrastare la depressione, avare di successi, il governo era ansioso di evitare le elezioni presidenziali del 1932 e sperava di garantirsi l’accordo con i nazisti per estendere il mandato di Hindenburg. Tuttavia, Hitler si rifiutò e anzi corse contro Hindenburg nelle elezioni presidenziali, arrivando secondo nelle due tornate elettorali, superando il 35% dei voti nella seconda occasione, in aprile, nonostante i tentativi del Ministro degli Interni Wilhelm Groener e del governo socialdemocratico della Prussia di limitare le attività pubbliche dei nazisti, soprattutto bandendo le SA.

L’imbarazzo delle elezioni pose fine alla tolleranza di Hindenburg nei confronti di Brüning e il vecchio Maresciallo di Campo dimise il governo e ne nominò uno nuovo guidato dal reazionario Franz von Papen, che immediatamente abrogò il bando sulle SA e indisse nuove elezioni per il Reichstag. Alle elezioni del luglio 1932 i nazisti ottennero il loro migliore risultato, vincendo 230 seggi e diventando il partito di maggioranza relativa. In quel momento i nazisti e i comunisti controllavano la maggioranza del Reichstag e la formazione di un governo di maggioranza stabile, impegnato alla democrazia, era impossibile. A seguito quindi del voto di sfiducia sul governo von Papen, appoggiato dall’84% dei deputati, il nuovo Reichstag si dissolse immediatamente e furono indette nuove elezioni per novembre.

Von Papen e il Partito di Centro (cattolico) aprirono entrambi dei negoziati per assicurarsi la partecipazione nazista al governo, ma Hitler pose delle condizioni dure, chiedendo il cancellierato e il consenso del presidente che gli permettesse di utilizzare i poteri d’emergenza dell’articolo 48 della Costituzione. Il tentativo fallito di entrare nel governo, unito agli sforzi nazisti di ottenere il supporto della classe operaia, alienarono alcuni dei precedenti sostenitori e nelle elezioni del novembre 1932 i nazisti persero dei voti, pur rimanendo il principale partito del Reichstag.

Poiché von Papen aveva chiaramente fallito nei suoi tentativi di garantirsi una maggioranza attraverso la negoziazione che avrebbe portato i nazisti al governo, Hindenburg lo dimise e chiamò al suo posto il generale Kurt von Schleicher, che era stato per lungo tempo una forza dietro le quinte e successivamente Ministro della Difesa, il quale promise di poter garantire un governo di maggioranza attraverso la negoziazione con i sindacalisti Socialdemocratici e con la fazione nazista dissidente, guidata da Gregor Strasser.

Quando Schleicher si imbarcò in questa difficile missione, von Papen e Alfred Hugenberg, Segretario del Partito Popolare Nazionale Tedesco (DNVP), che prima dell’ascesa nazista era il principale partito di destra, cospirarono per persuadere Hindenburg a nominare Hitler come cancelliere in coalizione con il DNVP, promettendo che sarebbero stati in grado di controllarlo. Quando Schleicher fu costretto ad ammettere il suo fallimento e chiese ad Hindenburg un altro scioglimento del Reichstag, Hindenburg lo silurò e mise in atto il piano di von Papen, nominando Hitler Cancelliere con von Papen come Vicecancelliere e Hugenberg come Ministro dell’Economia, in un gabinetto che comprendeva solo tre nazisti: Hitler, Göring e Wilhelm Frick. Il 30 gennaio 1933 Hitler prestò giuramento come Cancelliere nella camera del Reichstag, sotto gli sguardi e gli applausi di migliaia di sostenitori del nazismo.

Usando il pretesto dell’Incendio del Reichstag, Hitler emise il cosiddetto “Decreto dell’incendio del Reichstag” il 28 febbraio 1933, a meno di un mese dall’insediamento. Il Decreto dell’incendio del Reichstag (in tedesco, Reichstagsbrandverordnung) è il termine con cui viene indicata la legge che venne passata dal governo nazista in risposta diretta all’incendio del Reichstag del 27 febbraio 1933. Occorse solo un giorno al governo per farla passare il 28 febbraio, dal momento che bastava soltanto la controfirma del Presidente della Repubblica alla proposta scritta del Cancelliere per farla approvare: era un decreto volutamente inserito dal legislatore come “decreto d’emergenza” e volto a schiacciare i tentativi di colpo di stato e – come tale – non necessitava dell’approvazione parlamentare per divenire operativa. Il vero nome del decreto è “Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat” (“Decreto del Presidente del Reich per la protezione della popolazione e dello stato”). Emanato dall’anziano (e ormai senile) presidente Paul von Hindenburg sulla base dell’articolo 48 sottosezione 2 della Costituzione, che consentiva al Reichspräsident di prendere ogni misura appropriata per rimediare ai pericoli per la sicurezza pubblica, rappresentò uno dei principali passi compiuti dal governo nazista per stabilire il suo dominio, tali passi vengono normalmente indicati dal termine Gleichschaltung.

Il decreto sospese o soppresse gran parte dei diritti civili garantiti dalla costituzione del 1919 della Repubblica di Weimar in nome della sicurezza nazionale: i leader comunisti, assieme ad altri oppositori del regime, si trovarono ben presto in prigione. Al tempo stesso le SA lanciarono un’ondata di violenza contro i movimenti sindacali, gli ebrei e altri “nemici”. Tuttavia, Hitler non aveva ancora la nazione in pugno. La nomina a Cancelliere e il suo uso dei meccanismi incastonati nella costituzione per approdare al potere hanno portato al mito della nazione che elegge il suo dittatore e del supporto della maggioranza alla sua ascesa. In verità Hitler divenne Cancelliere su nomina legale del Presidente, che era stato eletto dal popolo, ma né Hitler, né il partito disponevano della maggioranza assoluta dei voti. Nelle ultime elezioni libere, i nazisti ottennero il 33% dei voti, guadagnando 196 dei 584 seggi disponibili.

Anche nelle elezioni del marzo 1933, che si svolsero dopo che terrore e violenza si erano diffuse per lo Stato, i nazisti ricevettero solo il 44% dei voti. Il partito ottenne il controllo della maggioranza dei seggi al Reichstag attraverso una formale coalizione con il DNVP. Infine, i voti addizionali necessari a far passare il Decreto dei pieni poteri (Ermächtigungsgesetz), che investì Hitler di un’autorità dittatoriale, furono assicurati con l’espulsione dei deputati comunisti dal Reichstag e con l’intimidazione dei ministri del Partito di Centro.

Con una serie di decreti che arrivarono subito dopo, vennero soppressi gli altri partiti e bandite tutte le forme di opposizione. In soli pochi mesi Hitler aveva raggiunto un controllo autoritario senza aver mai violato o sospeso la costituzione del Reich, minando tuttavia il sistema democratico. Sfruttando infatti il quadro giuridico fornito dalla Costituzione, Hitler fece approvare dal Parlamento la legge che gli concesse i pieni poteri. È il 24 marzo del 1933 e tutti i partiti, anche quelli di ispirazione democratica che avevano governato in precedenza, votarono le norme che trasformano la Germania in una dittatura. Dopo l’espulsione dal Reichtstag dei comunisti solo la SPD votò contro la Ermächtigungsgesetz. In base a questo decreto, Hitler sciolse d’imperio tutti i partiti politici tedeschi e promosse soltanto il Partito Nazista ad unico partito ammesso in Germania (14 luglio 1933).

Per anni abbiamo sofferto la tortura del Diktat di Versailles che è diventato per noi ormai intollerabile. Danzica era ed è una città Tedesca. Il Corridoio di Danzica era ed è in Germania. Entrambi questi territori devono il loro sviluppo culturale esclusivamente al popolo Tedesco. Danzica è stata però separata dalla Germania e il Corridoio annesso alla Polonia. Come avviene in altri territori Tedeschi dell’Est, le minoranze Tedesche che vi vivono sono maltrattate nel modo più angoscioso. Negli anni 1919 e 1920 più di 1,000,000 di persone di sangue Tedesco sono state costrette a lasciare la madre patria.

Ho tentato più volte con mezzi pacifici di proporre la revisione dell’iniquo Trattato ed è una menzogna affermare che volevamo ottenerla con la costrizione. Quindici anni prima che il Partito Nazional Socialista salisse al potere c’è stata l’opportunità di concretizzare questa revisione con accordi ed intese pacifiche.

Non una ma più volte ho assunto personalmente l’iniziativa di formulare proposte per modificare questa intollerabile situazione, ma come sapete sono state tutte rifiutate. Erano proposte di limitazione degli armamenti e se necessario, perfino di disarmo; proposte per limitare la produzione di armi e per eliminare certi metodi di guerra moderna. Voi conoscete le proposte che ho presentato per sostenere la necessità di ristabilire la sovranità della Germania sui territori Tedeschi e sapete anche dei tentativi senza fine che ho intrapreso per trovare una soluzione pacifica al problema dell’Austria e più tardi a quello dei Sudeti, della Boemia e della Moravia. E’ stato tutto vano!

Non è ammissibile chiedere di risolvere pacificamente un problema e allo stesso tempo rifiutare ogni proposta di soluzione avanzata in questo senso. Non è neanche possibile affermare che chi si assume la responsabilità di realizzare questa revisione guardando ai propri interessi, trasgredisce la legge, poiché per noi il Diktat di Versailles non rappresenta affatto la legge. La firma su quel Trattato ci è stata estorta puntandoci una pistola alla testa e con la minaccia della fame per milioni di persone. E ora questo documento con la nostra firma estorta con la forza, viene solennemente proclamato legge!

Ho anche tentato di risolvere il problema di Danzica, del Corridoio etc. etc. proponendo una pacifica discussione tra le parti. Che il problema dovesse essere risolto era chiaro, ma per noi era altrettanto evidente che le potenze occidentali non avevano alcun interesse a risolverlo rapidamente. Per noi questo problema non ha un’importanza secondaria e non la può avere per coloro che ne soffrono.

Nel corso dei miei colloqui con i rappresentanti del Governo Polacco ho discusso le idée che vi ho illustrato durante il mio ultimo discorso al Reichstag. Nessuno potrebbe affermare che questa è una inammissibile procedura o una indebita pressione. Ho semplicemente formulato delle proposte e devo ancora una volta ripetere che non c’è nulla di più leale e ragionevole di quelle proposte. Vorrei dire questo al mondo; soltanto io sono stato in grado di fare quelle proposte, nonostante fossi consapevole che esse avrebbero incontrato l’opposizione di milioni di Tedeschi. Quelle proposte sono comunque state rifiutate! Non solo hanno risposto con la mobilitazione, ma hanno intensificato il terrore e la pressione contro i nostri compatrioti e condotto un lento strangolamento economico, politico e nelle ultime settimane anche militare, della città di Danzica.

La Polonia non era disposta né a risolvere la questione del Corridoio in modo equo, né ad ottemperare ai suoi obblighi nei confronti delle minoranze etniche.

Devo qui affermare inequivocabilmente che i Tedeschi hanno rispettato questi obblighi; le minoranze che vivono in Germania non sono perseguitate. Nessun Francese che vive nel territorio della Saar può sostenere di essere oppresso, torturato o privato dei suoi diritti. Nessuno può affermare una cosa simile!

Per quattro mesi mi sono limitato ad osservare con calma gli sviluppi della situazione sebbene non abbia mai cessato, soprattutto negli ultimi giorni, di dare avvertimenti sui pericoli che si stavano creando. Tre settimane fa ho informato l’Ambasciatore Polacco che qualora la Polonia avesse continuato ad inviare a Danzica note in forma di ultimatum e non avesse posto fine alle inique misure doganali che stavano distruggendo l’economia della città, il Reich non sarebbe rimasto a guardare. Ho cercato di dissipare ogni dubbio sul fatto che la Germania di oggi non ha nulla in comune con quella del passato e che se qualcuno affermasse il contrario ingannerebbe se stesso.

Si è tentato di giustificare la persecuzione nei confronti dei cittadini di etnia Tedesca con il fatto che essi avrebbero commesso atti di provocazione. Io non so in cosa consisterebbero queste provocazioni compiute da donne e bambini, ma una cosa sicuramente so e cioè che nessuna grande Potenza può con onore assistere passivamente a questi eventi.

Ho compiuto l’ultimo sforzo accettando una proposta di mediazione presentata dal Governo Britannico secondo la quale Germania e Polonia si sarebbero dovute incontrare per tornare a discutere.

Ho accettato quella proposta e ho elaborato una serie di punti da porre in discussione che peraltro vi sono noti. Per due giorni interi insieme al mio Governo, abbiamo aspettato di sapere se fosse possibile per il Governo Polacco inviare o meno un plenipotenziario. Ieri sera ci hanno informato, attraverso il loro Ambasciatore, che stavano ancora considerando se e in quale misura erano in grado di accettare la proposta Britannica. Inoltre il Governo Polacco ci ha fatto sapere che avrebbe informato della propria decisione prima la Gran Bretagna.

Se il Governo Tedesco e il suo Capo tollerassero pazientemente tale trattamento, allora la Germania meriterebbe di scomparire dalla scena politica europea. E’ inoltre un grave errore interpretare il mio amore per la pace e la mia pazienza come segno di debolezza o addirittura di codardia. Ieri sera ho quindi deciso di informare il Governo Britannico che date le circostanze, non colgo nessun segno di buona volontà nel comportamento del Governo Polacco tale da dimostrare che esso desideri realmente condurre un serio negoziato.

Questi tentativi di mediazione sono purtroppo falliti perché nel frattempo ci è giunta come risposta l’improvvisa mobilitazione dell’esercito Polacco e la recrudescenza di atrocità commesse nei confronti di cittadini Tedeschi. Ciò si è ripetuto ancora ieri sera. Recentemente vi sono stati ventuno incidenti di frontiera in una notte e ieri sera ne sono avvenuti quattordici di cui tre molto gravi. Ho quindi deciso di usare con i Polacchi la stessa lingua che negli ultimi mesi essi hanno usato con noi. Questo atteggiamento da parte del Reich non cambierà!

Gli altri Stati Europei comprendono solo in parte la nostra posizione. Vorrei qui ringraziare soprattutto l’Italia che ci ha sempre sostenuto, ma voi comprenderete che per portare avanti questa battaglia non possiamo chiedere l’aiuto di un paese straniero. Noi la porteremo a termine autonomamente. Gli Stati neutrali ci hanno assicurato di mantenere la loro neutralità così come noi ci siamo impegnati a rispettarla.

Quando gli uomini di stato occidentali dichiarano che ciò influisce sui loro interessi posso solo rammaricarmi di tale affermazione, ma essa non può farmi recedere neanche per un momento dal compiere il mio dovere. Cosa si vuole di più? Ho solennemente assicurato, e lo ripeto, che non intendiamo chiedere nulla a questi Stati Occidentali nè mai lo chiederemo. Ho dichiarato inoltre che la frontiera tra la Francia e la Germania è definitiva.

Ho ripetutamente offerto la nostra amicizia e se necessario la più completa cooperazione alla Gran Bretagna, ma questa disponibilità non può essere unilaterale; deve trovare un eguale riscontro dall’altra parte. La Germania non ha interessi presenti e futuri di alcun tipo in Occidente e quindi ad Ovest la frontiera del Reich è immutabile. Nel dare questa assicurazione siamo profondamente sinceri e finché altri manterranno la loro neutralità noi la rispetteremo scrupolosamente.

Sono particolarmente felice di potervi parlare di un evento importante. Tutti voi sapete che la Russia e la Germania sono governate da due differenti dottrine politiche. Vi è solo un punto che doveva essere chiarito e lo è stato; e cioè che la Germania non ha alcuna intenzione di esportare il suo credo politico in Russia così come la Russia non ha alcuna intenzione di esportare il proprio in Germania. Non vedo più quindi alcun motivo di conflitto fra noi poiché su questo principio siamo entrambi d’accordo.

Ogni conflitto tra i due popoli si tradurrebbe in un vantaggio per altri e abbiamo perciò deciso di sottoscrivere un patto che esclude per sempre ogni ricorso alla violenza tra noi. Esso ci impone l’obbligo di consultarci preventivamente su alcune questioni Europee, rende possibile la cooperazione economica e soprattutto assicura la pace tra le due Potenze. Qualsiasi tentativo da parte Occidentale per modificare questo patto sarà destinato al fallimento.

Vorrei qui dichiarare che questa decisione politica è di grande importanza per il futuro. Russia e Germania si sono combattute durante la Grande Guerra ma ciò non avverrà una seconda volta. A Mosca questo Patto è stato salutato con entusiasmo esattamente come lo è stato da noi. Sottoscrivo parola per parola il discorso pronunciato da Molotov, Commissario agli Esteri Russo.

Sono determinato a risolvere (1) la questione di Danzica; (2) la questione del Corridoio; e (3) trovare il modo di migliorare le relazioni tra la Germania e la Polonia per assicurare ad entrambe una coesistenza pacifica. Sono fermamente deciso a lottare fino a quando l’attuale Governo Polacco non sarà disposto a perseguire insieme a noi questi obbiettivi o finché un altro Governo Polacco sarà pronto a farlo. Intendo eliminare dalle frontiere Tedesche questa situazione di incertezza e questa atmosfera da guerra civile. Farò in modo che al confine Orientale ci sia la pace esattamente come alle altre nostre frontiere.

Per ottenere ciò prenderò le necessarie misure che non siano in contraddizione con le proposte che ho rese note dal Reichstag al resto del mondo; vale a dire che non condurrò una guerra contro donne e bambini. Ho ordinato quindi alla nostra Aviazione di limitare i propri attacchi ad obbiettivi esclusivamente militari. Qualora il nemico pensi di avere carta bianca nel combattere con altri metodi, riceverà una risposta che lo ammutolirà.

Questa notte per la prima volta, soldati dell’esercito regolare Polacco hanno aperto il fuoco all’interno del nostro territorio. Dalle 5.45 di questa mattina abbiamo risposto al fuoco nemico e d’ora in poi risponderemo alle bombe con le bombe! Chiunque ricorra ai gas tossici subirà lo stesso trattamento! Chiunque eluda le regole di guerra può solo aspettarsi che ci comporteremo allo stesso modo. Continuerò a lottare, non importa contro chi, fino a quando non sarà garantita la sicurezza del Reich e il rispetto dei suoi diritti.

Per sei anni ho lavorato per la ricostruzione delle forze armate di difesa della Germania e sono stati spesi per questo molti miliardi di Marchi. Ora esse sono ad un livello che non trova paragone con quello esistente nel 1914. La mia fede in esse è incrollabile. Se ora chiedo sacrifici al popolo Tedesco e se necessario ogni sacrificio, ho il diritto di farlo poiché anch’io oggi sono pronto a compierli.

Non ho chiesto a nessun Tedesco di fare più di quanto io stesso non sia stato pronto a fare durante questi quattro anni. Per i Tedeschi non ci saranno privazioni alle quali io stesso non mi sottoporrò. La mia vita d’ora in poi apparterrà più che mai al mio popolo. Da oggi sarò il primo soldato del Reich Tedesco. Ho indossato ancora una volta quell’uniforme, la più sacra e cara per me, e non la toglierò finché la vittoria non sarà certa.

Qualunque cosa dovesse accadermi, il mio successore sarà il Camerata Göring e qualunque cosa dovesse accadere a Göring, il successore sarà il Camerata Hess. Avete quindi il dovere di riservare ad essi la stessa lealtà e la stessa cieca obbedienza che assicurate a me. Qualora accadesse qualcosa al Camerata Hess, allora verrà convocato il Senato che sceglierà al suo interno il mio più degno e coraggioso successore.

Come Nazional Socialista e come soldato Tedesco mi accingo a combattere questa battaglia con cuore indomito. La mia vita non è stata altro che una continua lotta per il mio popolo e per la Germania. C’è una sola parola d’ordine per questa lotta: “fede in questo popolo” e una sola parola non ho mai voluto imparare: “la resa”!

A coloro che temono di dover affrontare tempi duri, ricordo che una volta un Re Prussiano, con uno stato ridicolmente piccolo, si oppose ad una forte coalizione e dopo tre guerre alla fine uscì vincitore perché quello Stato possedeva quel cuore indomito di cui noi oggi abbiamo bisogno. Vorrei perciò informare il mondo che un Novembre 1918 non si ripeterà mai più nella storia della Germania. Così come io sono pronto in qualunque momento a rischiare la mia vita, chiedo a tutti i Tedeschi di comportarsi allo stesso modo.

Chiunque pensi di potersi opporre direttamente o indirettamente a questo impegno nazionale, crollerà. Non abbiamo nulla a che fare con i traditori e siamo tutti fedeli ai nostri vecchi principi. Non è importante che noi viviamo, ma è essenziale che il nostro popolo viva, che la Germania viva! Il sacrificio che ci viene chiesto non è più grande di quello compiuto da molte altre generazioni. Se formeremo una comunità strettamente legata da un solenne giuramento, pronti ad affrontare qualunque avversità, risoluti a non arrenderci mai, allora la nostra volontà ci permetterà di superare ogni difficoltà. Vorrei chiudere con una frase che pronunciai quando iniziai la battaglia per il potere: “Se la nostra volontà sarà tanto forte da non essere vinta dalla fatica e dalla sofferenza, allora la potenza della Germania prevarrà.”

Franklin Delano Roosevelt – New Deal

Il successo elettorale alle presidenziali del 1932 fu dovuto soprattutto alla sua grande capacità di ottenere l’appoggio di tessuti sociali, organizzazioni e gruppi di interesse spesso eterogenei fra di essi. Era l’inizio della cosiddetta “coalizione del New Deal”: lavoratori, sindacalisti, esponenti delle minoranze religiose, neri, bianchi del Sud, intellettuali, grandi imprenditori, agricoltori si erano uniti per sostenere Roosevelt e il Partito Democratico. Tale coalizione continuerà a sostenere i democratici fino al 1960.

Roosevelt fu il primo presidente a rivolgersi regolarmente al pubblico americano attraverso la radio. Istituì la tradizione dei discorsi settimanali alla radio, che chiamò le “chiacchierate attorno al caminetto” (fireside chats). Queste “chiacchierate” gli diedero l’opportunità di presentare colloquialmente le sue opinioni agli statunitensi, e spesso contribuirono ad affermare la sua popolarità in una fase in cui il presidente era impegnato a sviluppare una politica interna ed estera discussa e innovativa. Durante la guerra le “chiacchierate attorno al caminetto” del presidente Roosevelt furono considerate molto efficaci per sostenere il morale delle comuni famiglie americane.

Il discorso alla nazione sul New Deal va inquadrato non solo da un punto di vista storico, economico, della comunicazione politica, e se vogliamo anche della propaganda.

In un mondo “in bianco e nero”, dove solo la borghesia leggeva i giornali, spiegare ad un popolo intero, cresciuto nella prosperità, che “la crisi economica” era in parte frutto proprio della sregolatezza del capitalismo e del sogno americano era oltremodo complesso.

Roosevelt con i “discorsi del caminetto” si presentò al popolo americano come un padre che lo prendeva per mano e “gli spiegava” sia il problema che la cura, passo passo.

In quel modo, un mondo “in bianco e nero” e riservato a pochi, divenne quasi “a colori” immaginando i suoi ascoltatori quel riverbero caldo delle fiamme del camino.

Da un punto di vista sociale è una svolta epocale. Un intero continente, un paese diviso da sei fusi orari, in cui mancavano punti di riferimento ed in cui si sentiva la fame, veniva unito dal suo presidente, che resterà lì a combattere con loro sino alla morte. Unico caso di quattro elezioni consecutive senza effettivamente alcuna possibilità di essere battuto.

E lo fece attraverso due depressioni e la seconda guerra mondiale.

In questo senso Roosevelt è, dopo Lincoln, il vero unificatore degli Stati Uniti. Capace di parlare alle masse, e di mettere insieme ceti sociali differenti, di valicare le frontiere delle professioni e della scolarizzazione, e di far sentire tutti i cittadini partecipi ed artefici e protagonisti di un futuro comune.

Franklin Delano Roosevelt proveniva da una famiglia dell’alta borghesia e vantava una parentela con Theodore Roosevelt, presidente repubblicano di inizio secolo. Il padre era proprietario di alcune miniere di zinco mentre la madre era figlia di un armatore.

Fra le più antiche famiglie dello Stato di New York, i Roosevelt si distinsero in diversi settori dalla vita politica. Trascorse l’infanzia viaggiando per l’Europa e da adolescente si iscrisse alla Groton School e finito il liceo si laureò ad Harvard nel 1904, quindi studiò giurisprudenza alla Columbia Law School, dove si laureò nel 1908, dopodiché si dedicò alla professione di avvocato in un prestigioso studio di Wall Street.

Sposò Anna Eleanor Roosevelt, sua cugina alla lontana, che era la nipote favorita del presidente Theodore Roosevelt. Dopo aver aderito al Partito Democratico, nel 1910 venne candidato alle elezioni del Senato dello Stato di New York. Roosevelt si fece notare soprattutto per la sua profonda eloquenza e per la sua dura opposizione alla Tammany Hall, organizzazione politica che controllava il partito e che spesso faceva uso di mezzi ai limiti del lecito per distribuire cariche pubbliche. Effettuò una campagna elettorale impegnativa e si interessò soprattutto ai problemi degli agricoltori, portandosi nei villaggi e nelle fattorie rurali dello Stato. Fu eletto con ampio margine e dopo due anni, nel 1912, fu rieletto ed ottenne come riconoscimento la presidenza della commissione per l’agricoltura.

Dopo la vittoria democratica alle elezioni presidenziali del 1912, fu scelto da Wilson per ricoprire la carica di viceministro della Marina. Al termine della presidenza Wilson, il Partito Democratico scelse per acclamazione Roosevelt quale candidato vicepresidente per le elezioni presidenziali del 1920. Il candidato alla presidenza era il governatore dell’Ohio James Cox. Malgrado la scelta dei candidati fosse avvenuta con ampie maggioranze, il partito al suo interno era profondamente diviso soprattutto sul proibizionismo.

I candidati repubblicani Warren G. Harding e Calvin Coolidge invece si adoperarono per venire incontro alla maggioranza degli americani che era indifferente alla lunga controversia sulla Società delle Nazioni e che, invece, era preoccupata per la recessione postbellica, per l’aumento dei prezzi e per la crescente tensione fra sindacati e imprese, problemi che imputavano al partito di governo. La coppia Cox/Roosevelt fu duramente sconfitta: ricevette solo 9.139.661 di voti contro i 16.144.093 (60,3%) dei repubblicani. Molte persone che nelle precedenti elezioni avevano votato per i democratici, questa volta non erano andate a votare perché insoddisfatte dal governo democratico: nel 1920 avevano votato solo il 49% degli elettori rispetto al 71% delle precedenti elezioni. Dopo la sconfitta Roosevelt si ritirò dalla vita politica e tornò a lavorare nel suo studio legale.

Nel 1921, all’età di 39 anni mentre era in vacanza contrasse una malattia, ritenuta al tempo una grave forma di poliomielite, che causò la paralisi dei suoi arti inferiori. Nonostante la malattia, Roosevelt continuò a partecipare alle riunioni del Partito Democratico. Nel 1928, alla vigilia della più grande crisi economica che avesse mai investito gli Stati Uniti, fu scelto come candidato democratico alla carica di governatore dello stato di New York. Inizialmente rifiutò la candidatura ma soprattutto grazie anche al supporto della moglie Eleanor accettò la sfida.

Roosevelt era consapevole che la sua disabilità avrebbe potuto sminuire la sua autorevolezza nell’elettorato; per ovviare a questo problema si fece costruire una speciale intelaiatura di acciaio costituita da una serie di anelli che reggevano il peso delle gambe e che si estendevano dai piedi alla pancia. Grazie a tale espediente riuscì a mostrarsi in posizione eretta durante tutta la campagna elettorale,

Vinse per meno si 25mila voti su oltre 4 milioni di votanti e iniziò il suo primo mandato da governatore dello Stato di New York proprio quando la grande depressione stava mostrando i suoi primi devastanti effetti. Il suo operato volto a contrastare gli effetti della crisi gli fece guadagnare facilmente la rielezione nel 1930, quando venne confermato governatore dello Stato con il 56,5% dei consensi e oltre 700.000 voti di differenza rispetto all’avversario

La popolarità ottenuta grazie alla guida dello stato di New York durante la grande depressione gli permise di candidarsi alle primarie democratiche in vista delle elezioni presidenziali del 1932. Ricevette subito il sostegno di alcuni importanti esponenti del Partito Democratico fra cui l’editore William Randolph Hearst, l’imprenditore di origine irlandese Joseph P. Kennedy (padre del futuro presidente) e l’importante politico californiano William Gibbs McAdoo.

Mancavano però all’appello circa un centinaio di delegati per raggiungere i due terzi dei voti necessari per la nomination. Roosevelt riuscì ad ottenerli grazie ad un accordo raggiunto con il presidente della Camera dei rappresentanti John Nance Garner, un influente politico del Texas che in cambio dell’appoggio ottenne la candidatura alla vicepresidenza. Poco dopo si recò a Chicago dove accettò formalmente l’investitura del Partito Democratico e pronunciò un importante discorso nel quale illustrò a grandi linee le sue intenzioni, impegnandosi a dare “un new deal (nuovo patto o nuovo corso) al popolo americano” per sconfiggere la crisi economica che da anni stava dilaniando gli Stati Uniti. Durante la campagna elettorale attaccò duramente il presidente repubblicano Herbert Hoover, facendo attenzione a mettere in evidenza gli errori fatti da Hoover nell’affrontare la crisi. L’atteggiamento fiducioso e pieno di grinta di Roosevelt contrastava nettamente con l’atteggiamento quasi rinunciatario di Hoover: l’esito delle elezioni sembrò dall’inizio definito.

Roosevelt riuscì ad ottenere 22.821.277 di voti (il 57,4%) contro i 15.761.254 (39,7%) del presidente Hoover. Trionfò in quarantadue dei quarantotto stati riuscendo a conquistare ben 472 grandi elettori su 531.

Washington, 4 marzo 1933

Questo è per me giorno di consacrazione alla Nazione, e sono certo che i miei concittadini americani si attendono che, sul punto di insediarmi alla Presidenza, io mi rivolga a loro col candore e con la decisione che la situazione presente del nostro popolo rendono necessari.

Ritengo che questo sia soprattutto il tempo di dire la verità, tutta la verità, con sincerità e coraggio. Non si può rifuggire, oggi, dall’affrontare onestamente le attuali condizioni del nostro paese.

Questa grande nazione saprà sopportare ancora, come ha già saputo sopportare, e saprà anche risorgere alla prosperità. Lasciate dunque che io esprima tutto la mia ferma convinzione che quanto

dobbiamo soprattutto temere è di lasciarci vincere dalla paura, da quella paura senza nome, irragionevole e ingiustificata, che paralizza i movimenti necessari per trasformare una ritirata in

un’avanzata.

In tutte le ore oscure della nostra vita nazionale una guida basata sulla franchezza e sull’energia ha incontrato quella comprensione e quell’appoggio del popolo intero, che sono essenziali per giungere alla vittoria; sono convinto che, ancora una volta, voi non mancherete di sostenere coloro che

debbono guidarvi in questi critici giorni.

Tali le condizioni di spirito nelle quali io e voi ci apprestiamo ad affrontare le comuni difficoltà.

Grazie al Ciclo, esse si riferiscono esclusivamente a beni materiali. I valori sono discesi a livelli fantasticamente bassi; le imposte sono cresciute; la nostra capacità di pagamento è diminuita; ogni categoria di amministrazione deve tener conto di una notevole diminuzione delle sue entrate; nelle correnti commerciali si è prodotto un vero congelamento delle possibilità di scambio; per ogni dove

ei posano le foglie secche dell’iniziativa industriale; gli agricoltori non trovano mercati di sbocco per i prodotti della terra, e migliaia di famiglie hanno perduto i risparmi pazientemente accumulati in lunghi anni.

Ancora più grave è la circostanza che una folla di disoccupati si trova di fronte al tetro problema

della propria esistenza, mentre un numero non minore di cittadini continua a lavorare con scarso

profitto. Solamente uno sciocco ottimista potrebbe negare l’oscura realtà del momento.

Eppure le nostre sciagure non derivano da alcun fallimento sostanziale. Ne siamo colpiti da alcun flagello di locuste. Dovremmo anzi aver seri motivi di riconoscenza, ponendo mente ai pericoli vinti

dai nostri avi grazie alla loro fede e alla loro audacia. La natura ci offre ancora le sue incalcolabili

ricchezze, e gli sforzi dell’uomo sono giunti a moltiplicarle. L’abbondanza è alle soglie delle nostre

case, ma la possibilità di valercene viene meno benché questi tesori ci siano a portata di mano.

Questo accade perché quanti dominano nel campo dello scambio dei beni materiali, venuti meno

dapprima al loro compito per ostinazione ed incompetenza, ammettono poi il loro fallimento ed

abdicano alle loro responsabilità. Davanti al tribunale dell’opinione pubblica, condannati dal cuore e dalla mente degli uomini, stanno i sistemi di speculatori poco scrupolosi.

A loro difesa si potrebbe ammettere che essi hanno pur tentato di agire; ma d’altra parte si deve dire che hanno agito seguendo schemi di tradizioni ormai superate. Di fronte al fallimento del credito,essi hanno saputo soltanto proporre di ricorrere a nuove concessioni di credito. Quando è stato loro impossibile di continuare a prospettare il miraggio del profitto per indurre il nostro popolo a seguire le loro false teorie di governo, essi hanno creduto di poter correre ai ripari con pietose esortazioni invitanti a concedere ancora la perduta fiducia. Essi non conoscono altre norme, che quelle di una generazione di difensori dei propri interessi. Non hanno alcuna larghezza di visione, e quando manca tale elemento i popoli decadono.

Questi barattatori del denaro altrui sono fuggiti dai loro alti seggi nel tempio della nostra civiltà.

Sarà ora possibile restituire questo tempio al culto delle verità antiche. E la misura più o meno vasta

di questa restaurazione dipenderà dalla proporzione nella quale verranno applicati valori sociali più

nobili di quelli del puro e semplice profitto monetario.

La felicità non consiste esclusivamente nel possesso del denaro; essa si concreta nella gioia del

raggiungimento d’uno scopo, nell’emozione data da ogni sforzo di creazione. Nella folle rincorsa dietro profitti evanescenti non si deve più dimenticare la gioia e lo stimolo morale prodotti dal lavoro. Questi giorni difficili saranno valsi il prezzo di qualsiasi sacrificio sofferto, se ci avranno insegnato che il nostro vero destino non è di sottostare rassegnatamente a tante difficoltà, ma di reagire ad esse per noi stessi e per i nostri simili.

Il riconoscere la falsità della ricchezza puramente materialistica come indice di successo procede di

pari passo con l’abbandonare la falsa convinzione che i posti di alta responsabilità pubblica e politica si identificano con i fini dell’ambizione e del profitto personale. Bisogna porre fine a quella linea di condotta bancaria e commercialistica, che troppo spesso ha permesso di confondere la concessione di sacri diritti con la possibilità di perpetuare impunemente il male secondo criteri spietatamente egoistici. C’è poco da meravigliarsi di fronte alla diminuita fiducia, perché la confidenza prospera solo se alimentata dall’onestà, dal senso dell’onore, dal mantenimento delle obbligazioni assunte, da i un costante spirito di protezione e da una linea di condotta invariabilmente altruistica. In mancanza di tali elementi la fiducia è destinata a morire.

Ma la ricostruzione non esige solo modificazioni di indole morale. La nostra nazione domanda di

poter agire, e immediatamente. Il nostro primo grande compito è di dare lavoro al popolo. Non è

un problema insolubile, se affrontato con saggezza e coraggio. Può essere parzialmente risolto per mezzo di ingaggi diretti da parte del governo, affrontando la questione come si affronterebbe in caso di bisogno la mobilitazione per una guerra; ma nello stesso tempo non dimenticando che tale impiego di uomini va diretto al compimento di opere di grande utilità pubblica, realizzando progetti adatti a provocare e riorganizzare l’uso delle nostre grandi risorse nazionali.

Al tempo stesso, però, bisogna ammettere francamente che nei nostri centri industriali esiste un

eccesso di popolazione, ed in conseguenza, impegnandoci in una ridistribuzione di uomini in tutta

la nazione, occorrerà tentar di provocare un migliore sfruttamento delle possibilità agricole del

suolo americano, a beneficio di chi è più adatto alla coltivazione della terra. Affermo che questo

compito può essere facilitato da sforzi ben precisati per giungere ad un rialzo del valore dei pro

dotti agricoli e quindi ad una aumentata capacità d’acquisto della produzione dei centri urbani. Può

essere facilitato impedendo con mezzi pratici l’aumento delle perdite, che deriva alle nostre piccole

aziende agricole da affrettate e premature sospensioni della loro attività. Può essere facilitato insistendo sull’opportunità da parte del Governo Federale, di quelli dei vari Stati e delle amministra

zioni locali di fare il possibile per ridurre i gravami delle imposte. Può essere facilitato unificando

attività che oggi sono inadeguate, antieconomiche e mal distribuite. Può essere facilitato per mezzo

di un progetto nazionale per l’organizzazione e la sorveglianza sui trasporti, le comunicazioni e altri

servizi, che hanno un carattere spiccatamente pubblico. Insomma, molti sono i mezzi per risolvere il

problema, che non verrà tuttavia mai risolto soltanto col continuare a parlarne. Occorre agire: e

dobbiamo agire rapidamente.

Infine, nel nostro progresso verso una ripresa del lavoro occorre tenere presenti due salvaguardie contro i mali del vecchio ordine di cose: bisogna esercitare una stretta sorveglianza su tutto il

sistema bancario, creditizio e di investimento del denaro; bisogna finirla con le speculazioni basate

sul denaro altrui; ed è necessario prendere disposizioni per raggiungere una correntezza adeguata,

ma solida.

Tale è il programma d’azione attraverso il quale ci proponiamo di ridare l’ordine alla nostra nazione e di riportare al pareggio il suo bilancio. Le nostre relazioni commerciali con l’estero, benché di somma importanza, dal punto di vista dell’urgenza e quindi del tempo vengono necessariamente

in seconda linea, e non possono essere affrontate che dopo la riorganizzazione di una salda economia nazionale. Io considero sana politica l’affrontare in precedenza quello che è per noi di primaria importanza. Farò di tutto per favorire il commercio attraverso un riassestamento dell’economia internazionale, ma le immediate necessità interne della nazione non possono attendere che questo si compia in precedenza.

L’idea fondamentale, che coordina i mezzi specifici per giungere al risanamento nazionale, non

è strettamente nazionalistica. In primo luogo essa consiste nel tener conto dell’innegabile interdipendenza di tutti i vari elementi che formano gli Stati Uniti d’America; è una specie di riconoscimento dell’antico e perennemente essenziale spirito del pioniere americano. In essa è la via della salvezza.

Anzi, essa è l’immediata salvezza. Ed è la certezza che la rinascita sarà duratura.

Nel campo della politica estera vorrei indirizzare la nazione sulla via del buon vicinato, seguendo i principii di chi rispetta risolutamente sé stesso e, proprio per questo, rispetta anche i diritti degli altri. Bisogna essere come l’uomo che riconosce la santità delle proprie obbligazioni in mezzo al

mondo di tutti i suoi vicini.

Spero di interpretare fedelmente il pensiero del nostro popolo dicendo che mai prima di ora abbiamo così chiaramente realizzato la nostra interdipendenza, l’uno con l’altro; abbiamo imparato

che non è lecito prendere soltanto, ma che bisogna anche saper dare; che, se vogliamo progredire, occorre marciare come un esercito fedele e ben addestrato, pronto a sacrificarsi per il trionfo della

comune disciplina, perché senza tale disciplina non può esistere progresso, ne alcuna guida può dare

buoni risultati. So bene che siamo pronti e disposti a sottoporre la nostra vita e le nostre ricchezze

a tale disciplina perché essa consente il consoli darsi d’una linea di governo che tende a un più

diffuso benessere. Questo io mi propongo d’offrire, promettendo che i più vasti obiettivi da raggiungere peseranno su noi, su tutti noi, come una sa era obbligazione, con un’unità di doveri, che sino

ad oggi è stata invocata solo in tempi di guerra.

Fatta questa promessa, assumo senza esitazioni il comando di quel grande esercito che è il nostro

popolo, per muovere un disciplinato attacco contro i comuni problemi.

Sotto la forma di governo ereditata dai nostri avi è possibile agire in questa forma e per tale fine. La nostra Costituzione è così semplice e pratica che è sempre possibile affrontare esigenze straordinarie con adattamenti insignificanti delle sue disposizioni e senza derogare dai suoi principii essenziali. Ecco perché il nostro sistema costituzionale si è costantemente dimostrato il meccanismo più superbamente duraturo che esista nel mondo moderno. Ha resistito a ogni frangente di espansione territoriale, di guerra intestina, di relazioni col resto del mondo.

È quindi lecito sperare che il normale equilibrio tra il potere esecutivo e legislativo si dimostri in

tutto adeguato a fronteggiare l’eccezionale compito che ci attende. Ma può anche darsi che situazioni mai presentatesi in precedenza e richiedenti azione immediata possano costringere a momentanee deroghe dal normale equilibrio della pubblica procedura.

Osservando i miei doveri verso la costituzione, sono pronto a richiedere l’adozione di quelle eccezionali misure che una nazione gravemente colpita potrebbe esigere in questo mondo gravemente colpito. Tali misure, o quelle che il Congresso dovesse ricavare dalla sua esperienza e dalla sua saggezza, io cercherò, entro i limiti della mia autorità costituzionale, di portare alla più sollecita adozione.

Ma se il Congresso non volesse adottare una di queste due alternative, e se la situazione della nazione fosse ancora critica, io non mi sottrarrò alla chiara responsabilità che eventualmente mi si presentasse. Domanderei al Congresso l’ultimo mezzo che resterebbe per fronteggiare la crisi: ampi poteri esecutivi per combattere contro i pericoli del momento, poteri altrettanto ampi come quelli che mi si potrebbero dare se il nostro territorio fosse invaso da un nemico.

In cambio della fiducia avuta in me saprò dare il coraggio e la devozione che convengono al momento presente. È il meno che io possa fare.

Noi affrontiamo i difficili giorni che ci attendono, col vivo coraggio derivante dalla nostra unità

nazionale, con la chiara coscienza di voler perseguire e ritrovare gli antichi e preziosi valori morali,

con la netta soddisfazione proveniente dal compimento del proprio dovere da parte dei giovani e

dei vecchi. Nostro scopo è il raggiungimento di una vita nazionale stabilmente riordinata.

Non guardiamo con sfiducia verso l’avvenire della vera democrazia. Il popolo degli Stati Uniti non

ha tradito sé stesso. Nel momento del bisogno ha sottoscritto la richiesta di volere che si agisca sollecitamente e decisamente. Ha chiesto la disciplina e ha voluto essere guidato con sicurezza. Ha fatto di me l’attuale strumento del suo volere. Secondo lo spirito col quale il dono m’è stato fatto, io lo accetto.

In questo giorno di consacrazione alla nazione domandiamo umilmente la benedizione di Dio.

Che Egli protegga ciascuno e tutti noi. Che Egli mi guidi nei giorni venturi.

Lo scacchiere inglese

Mai nella storia la Gran Bretagna è stata così ridicolizzata. Sarà che lo humor inglese gli europei non lo hanno sempre apprezzato molto. Sarà l’effetto web, la viralizzazione dei social network, il fatto che per una volta a stare in una condizione tra incudine e martello sia uno “stato forte” e non un piccolo o povero paese europeo del sud. Saranno tutti questi fattori, ed anche una certa supponenza che gli inglesi hanno quasi sempre avuto, almeno nella percezione collettiva.

Questa condizione di bersaglio della satira dice tuttavia qualcosa in più della condizione con cui gli inglesi si apprestano alla difficile trattativa sulla Brexit. E le “non risposte” che arrivano da Londra sono anch’esse indicative.

Sul fronte interno Londra sta cercando qualsiasi appiglio giuridico per “cancellare” l’esito referendario: il veto degli stati (Scozia e Nord Irlanda), la petizione per ripetere il referendum, per esempio, e non ultima la crisi di governo e l’attesa del nuovo premier.

Per ottenere questo risultato il governo inglese deve “prendere tempo”.

Cameron non risponde. Nemmeno alle pesanti parole di Juncker e dei ministri europei. Prima volta che Londra non è centrale negli incontri del vecchio continente. Non c’è un solo leader pronto a concedere tempo ai britannici (ad eccezione di una linea morbida della Merkel, che ha in ballo con Londra la fusione della borsa di Francoforte con la City e forti interessi delle sue banche sulla piazza londinese).

È bene riflettere sul fatto che l’uscita dall’Unione è stata dettata sostanzialmente da tre questioni su cui i promotori del referendum hanno fatto leva.

Intanto l’eccesso di regolamentazione: l’effetto sarà alla fine che non solo ogni prodotto esportato in Europa dovrà comunque rispettare quelle regolamentazioni, ma sarà anche soggetto a dazi e a tutte le procedure di sdoganamento che rallentano la circolazione delle merci.

La perdita di molti posti di lavoro nella “vecchia industria” britannica: l’effetto sarà tuttavia che molte aziende delocalizzeranno in continente parte dei propri settori produttivi e forse di intere aziende, e la situazione si aggraverà notevolmente. Le piccole e medie aziende che non potranno delocalizzare saranno in forte difficoltà, se non costrette a chiudere.

Infine l’immigrazione. Se il fenomeno era comunque limitato in relazione alle quote europee, la condizione complessivamente non cambierà – soprattutto per la lunga storia di colonie e dominions britannici – ma peggiorerà in termini di qualità. Sino a ieri gran parte dell’eccellenza e del PIL inglese era dovuto alla grande capacità di attrarre un’immigrazione d’eccellenza: il 30% dei ricercatori che lavorano in Inghilterra sono “di importazione”. Venendo meno tanti accordi di reciprocità, l’appeal inglese inevitabilmente scenderà. Quindi probabilmente più immigrazione da impiegare come manodopera a basso costo (a discapito dei lavoratori inglesi) e meno ricercatori e laureati.

Sul piano diplomatico è la prima volta che gli inglesi si trovano in condizione di inferiorità rispetto ai partners al tavolo delle trattative. Non hanno nulla da poter chiedere, non hanno leve per rafforzare le proprie richieste, hanno di fronte negoziatori poco inclini alle concessioni.

E la Gran Bretagna non ha una tradizione diplomatica utile in scenari simili, abituata da sempre a trovarsi in posizione di vantaggio (forse gli unici precedenti sono l’indipendenza americana e indiana, e in entrambi i casi gli inglesi non hanno brillato).

Esiste tra l’altro una “via breve” per lo scioglimento del rapporto con l’Unione Europea: la decadenza di ogni accordo e il ripristino dello status quo al 1991, previa accettazione bilaterale di ciascun singolo paese. Uno stato di cose di cui nessuno ha più memoria, e che non tiene conto di un mondo che nel frattempo è cambiato completamente, ed in cui esistono cose prima nemmeno esistevano. E questo “salto nel passato” è quello che la Gran Bretagna non può permettersi nemmeno di immaginare.

Londra non è in una posizione che le consente nemmeno di chiedere il mantenimento “di qualcosa”: eliminazione dei dazi, accordi commerciali di vantaggio con l’Unione, sburocratizzazione dei processi amministrativi, libertà di sorvolo per le sue compagnie aeree: in nessun settore vi sarebbe un interesse europeo ad andarle incontro.

La linea della “non replica” anche alle provocazioni forti, e l’attendismo britannico, si spiegano perfettamente tenendo conto di tutti questi fattori.

Se Cameron passerà alla storia come il premier del referendum, non vuole essere anche quello di negoziati così punitivi e dagli effetti così drammatici per la Gran Bretagna.

Una situazione che rischia – concretamente – anche di frammentare materialmente il paese.

Politicamente anche lo scenario che – domani – farà rivalutare la sua posizione politica per il “restare” in Europa, e l’unica chance per mettere nell’angolo quegli avversari interni che pur di prendere il suo posto hanno appoggiato il “leave”, primo tra tutti Boris Johnson, che in queste ore sta comprendendo il boomerang che gli sta per arrivare al punto da dichiarare cose impossibili “Avremo ancora libero accesso al mercato unico” perchè secondo lui ci sarà ancora un’intensa e crescente cooperazione con l’Europa.

È vero del resto che molti di coloro che hanno votato per lasciare l’Europa erano convinti che alla fine avrebbe prevalso il “restare”, e hanno votato per lanciare un segnale forte, non certo per ottenere quell’esito. Un po’ come fu per l’indipendenza scozzese un anno fa.

Di fatto oggi, tuttavia, l’Europa è più povera, non solo perché perde un paese dall’economia forte, ma perché si ritrova a ponderare qualcosa che tutti non avremmo sino a ieri messo nel conto: che un paese uscisse dall’unione. Ma è anche più forte: mai come oggi può dimostrare quell’unità politica e di interessi propri che sino a ieri avevamo considerato poco e male, e spesso fumosi.

Oggi l’Europa è chiamata – forse per la prima volta – a difendere se stessa politicamente. E questo potrebbe davvero renderci tutti più europei e più solidali, consapevoli del valore di questa casa comune che generazioni più lungimiranti della nostra (e dei nostri politici) ci hanno consegnato.

Democrazia e ragion di Stato

Non è la prima volta che questi due pilastri della real-politik si scontrano.

La prima, soggetta spesso agli umori del momento, agli effetti della propaganda, della retorica, del populismo. Talvolta a maggioranze non sempre consapevoli della scelta che vanno a compiere, e su temi su cui non sono adeguatamente preparate. La seconda non sempre chiara ed efficace, spesso lontana dai desideri e dalle ambizioni dei popoli, tesa a raggiungere “il bene” della nazione in una logica ed una prospettiva che va oltre il momento, il ciclo elettorale, li umori.

Senza escludere le volte in cui la seconda – la cd. realpolitik – ha usato la prima – la democrazia – per raggiungere i suoi obiettivi.

Ed allora succede che sia necessario scavare nei meandri delle pieghe del diritto a che la real-politik trovi qualcosa, per il bene della nazione in una prospettiva più ampia e lungimirante – che limiti gli effetti devastanti che una democrazia, usata male, manipolata, e gestita peggio, può generare.

È il caso della GranBretagna, che certo nessuno – piaccia o meno – può tacciare di “mancanza di democrazia”.

E lo è – a ben vedere – nelle pieghe del day-after tra i tanti commenti giunti dalle “periferie del regno”. Da quella Scozia che ha votato sul filo di lana per separarsi dall’unione inglese ma che compatta ha votato per restare nell’Europa. O da quella Gibilterra che al 93% si è espressa per restare in UE. O da quell’Irlanda del Nord che non ne vuol sapere di lasciare l’UE.

Tutti ad affermare di “stare in Gran Bretagna perché sino a ieri era Europa, ma se cambiano le condizioni…”.

E allora spunta, dal cilindro della real-politik, che non considera “una cosa buona per il paese nel lungo periodo” un crollo verticale di sterlina, conti e commercio, che non considera salutare isolarsi dal mondo, nell’era del mondo globalizzato, una piccola grande legge. Che oggi assurge a monumento democratico.

Una petizione per chiedere un secondo referendum.

La petizione, sul sito parliament.uk, chiede modifiche al processo referendario e potrebbe trasformarsi in un secondo referendum sull’adesione del Regno Unito all’Unione europea.

È stata già superata la soglia delle 100 mila firme necessarie per avviare un dibattito in Parlamento, come è avvenuto in precedenza per la cannabis.

La petizione infatti ha raccolto il consenso di oltre 150mila firmatari in meno di dieci ore e il numero continua a crescere rapidamente.

In Gran Bretagna un secondo referendum può essere richiesto dai cittadini se il risultato del quesito vincente alla prima votazione è inferiore al 60% oppure se l’affluenza non ha superato il 75%. Requisiti soddisfatti in questo caso. Hanno partecipato infatti il 72% degli elettori e il “leave” ha vinto per un soffio: il 51,9% dei voti mentre il “remain” ha ottenuto il 48,1%.

Ogni volta che in questa campagna sono stati dati scenari preoccupanti, il fronte del “leave” ha risposto che era solo terrorismo mediatico e fandonie, e c’era da star certi che invece non ci sarebbero state ripercussioni negative.

In un solo giorno la GranBretagna è stata impoverita del 20% e mai come oggi, nell’ultimo secolo gli inglesi si sono sentiti “odiati” da tutti e lontani dal mondo.

Ecco, l’Europa non ha “scenari da immaginare”, ma grazie alla Brexit ha certezze su cosa può accadere in caso di uscita dall’Unione.

Siamo tutti avvisati sul cosa succede a dar credito ai populismi, e per una volta c’èra sperare che la ragion di Stato trionfi sul lato debole della forza della democrazia.

La sfida della governabilità

In questi giorni sono piovute le più svariate analisi sul voto, in quello stile tutto nostro per cui i CT del lunedì sono anche i politologi del post voto. Personalmente mi ha stupito, e non poco, questo silenzio a sinistra in attesa che Renzi desse l’interpretazione autentica. Dopo di che tutti a ripetere con varie declinazioni il verbo.

Anche questo è segno dei tempi: una sinistra che ci aveva abituato ad essere talvolta anche troppo prolissa e minuziosa nei distinguo e nell’analisi delle virgole maiuscole, si mostra attonita in attesa che venga indicata la via.

E comunque è vero: il voto al M5S non è solo un voto di protesta. È anche un voto di “richiesta di alternativa” e di un ricambio generazionale che non riguarda solo l’anagrafe, ma soprattutto i cognomi (più che i nomi) e la classe dirigente. E conta molto poco che il suo successo non sia “tutto suo”. Se riavvolgessimo il film ad esempio di Roma, e avessimo avuto un unico candidato del centrodestra, è probabile che la debacle per il Pd sarebbe stata più ampia, e che al ballottaggio avremmo visto (per esempio) il duo Meloni-Raggi. E forse in quel caso, non è così scontato che avrebbe vinto la Raggi, o certamente non in misura così dilagante.

Gran parte di questo risultato è stato dovuto al Pd che ha perso, ma anche alla comunicazione del Pd nel polarizzare a tutti i costi il paese in “o con noi o contro di noi”, polarizzando e unendo ciò che non si sarebbe mai unito.

Il Movimento Cinque Stelle non si è candidato tuttavia “a fare politica”. Questo è bene ricordarlo oggi, ma soprattutto tenero a mente per la valutazione di ciò che avverrà domani. Il M5S si è candidato ad amministrare grandi città. Per questo andrà valutato e su questo andrà promosso e bocciato. La campagna elettorale è finita. Anche se non tutti se ne sono accorti.

A Torino Chiara Appendino ha mandato come primo atto il preavviso di sfratto ai vertici di Compagnia di San Paolo e Iren. Adesso attendiamo dalla neo-sindaco, figlia di Domenico, vicepresidente esecutivo di Prima Industrie, i “nomi nuovi” e relativi curricula. Per questi ed i molti altri dirigenti che dovrà nominare, a cominciare dalla giunta.

A Roma è ancora più complesso. Il nuovo sindaco è Virginia Raggi, avvocato che ha fatto pratica allo studio Previti senza menzionarlo quando si è candidata, e che non ricorda bene il suo reddito, ma non cita un paio di consulenze con la Asl di Civitavecchia: ricordiamo però due dettagli, il primo è che Civitavecchia è amministrata da un sindaco Cinque stelle, e il secondo è che a concedere quella consulenza (senza “prendere” il nome dall’elenco predisposto ed in cui la Raggi non figurava) è stata la dirigente Gigliola Tassarotti, che è anche la madre della deputata M5S Marta Grande. Verrebbe da chiedersi cosa avrebbero detto “loro” se fosse successo in casa Pd. Ma è storia.

A lei toccherà nominare la giunta capitolina dopo gli scandali di Mafia Capitale e soprattutto nel quadro di sfiducia generale. Ma non solo. Il comune di Roma ha ottantotto società partecipate, cui la nuova giunta dovrà indicare altrettanti presidenti, amministratori delegati e i vari membri dei consigli di amministrazione. Poi ci sono i direttori generali, la questione olimpiadi (la Raggi ha detto no, poi vediamo, poi decide la rete, poi una consultazione popolare), poi c’è la questione strade e trasporti, una linea della metro da completare. E poi c’è un passivo di dodici miliardi.

Anche nel suo caso attendiamo questi tanti e tanti nomi “nuovi” e i relativi curricula e competenze.

Li valuteremo su questo, serenamente, ma con quel rigore e senza indulgenze che il M5S ha urlato nelle mille piazze d’Italia contro la “vecchia politica dei partiti”.

E tuttavia – a meno che il M5S non decida di “cambiare le regole ad personam” – non potremo beneficiare del voto confermativo per nessuna delle due tra cinque anni: sono entrambe al secondo mandato politico (in quanto ex consiglieri comunali) e quindi non potranno candidarsi.

Ma siamo in Italia, e siamo anche abituati a che si facciano deroghe su tutto. Vedremo anche in questo caso quanto il M5S saprà essere “rivoluzionario”.

La cassazione dei ballottaggi

Alle 23.01 di domenica 19 giugno molte cose sono cambiate nella politica italiana. Ben più di quelle che la cassazione dei ballottaggi ha sancito per le maggiori città italiane.

La consolazione di Milano e Bologna consola davvero poco.

Nel capoluogo lombardo vince di misura, laddove avrebbe dovuto straripare, un Sala politicamente e culturalmente speculare a Parisi. E questo smentisce la famosa frase di Renzi “la sinistra che non cambia diventa destra”: a Milano si è scelto un candidato che di sinistra non era, ed ha vinto in un certo qual modo diventando destra.

A Bologna Merola, sindaco uscente del Pd, ha dovuto affrontare il ballottaggio, e non con un candidato alla Guazzaloca (chapeau) ma direttamente con una leghista. E questo in sé è ben oltre che un risultato storico.

Roma, Trieste e Torino mostrano un risultato che chiunque avrebbe potuto e dovuto prevedere, se non fosse stato annebbiato da una percezione del tutto personale e autoreferenziale di invincibilità, che come sempre in politica diventa essenzialmente nudo e crudo autolesionismo.

Il Pd si conferma il primo partito, ma è solo. La comunicazione elettorale pre referendaria del “o con noi o contro di noi”, di un’Italia divisa tra buoni e cattivi e tra riformatori e gufi ha inesorabilmente polarizzato il tutti contro uno. Era prevedibile e si è materializzato.

Alleanze improbabili e talvolta imbarazzanti hanno visto qualunque destra – da Casa Pound ai centristi ai liberali alla Lega a Fratelli d’Italia ai Cinque stelle – fare fronte comune praticamente ovunque. Roma e Torino prima che altrove. E così accade che se pure è vero che il Pd a livello nazionale è presente ovunque e tutto sommato resta il primo partito, non basta a se stesso, e la somma di tutti i suoi avversari lo supera ampiamente e talvolta lo doppia.

Consola poco che è tecnicamente impossibile un governo che metta insieme Salvini e Meloni con Grillo e un defilato Berlusconi. Ma ciò che resta sul terreno è la fine dell’idea di quel partito della nazione capace da solo di vincere ovunque e di prendere quel premio di maggioranza che lo farà governare da solo.

Va peggio in chiave referendaria, perché la stessa somma di tutte le opposizioni Renzi se la ritroverà a ottobre, compatta, a chiedere di mantenere quella promessa “se perdo vado a casa”, richiesta che nessuno gli ha fatto, e che è stata la lapide sulla polarizzazione avviata nella sua comunicazione politica proprio dal premier.

Se seguissimo la logica napoletana dei commissariamenti, sarebbe oggi tutto il Pd a dover essere commissariato, e in qualche modo è quello che la minoranza interna si appresta a chiedere giovedì e che troverà necessariamente una risposta nella direzione di venerdì.

Nel 1981, in un’intervista a Eugenio Scalfari, Berlinguer accusò la classe politica italiana di corruzione, sollevando la famosa questione morale. Denunciò l’occupazione da parte dei partiti delle strutture dello Stato, delle istituzioni, dei centri di cultura, delle Università, della Rai, e sottolineò il rischio che la rabbia dei cittadini si potesse trasformare in rifiuto della politica.

Quella profezia che ci sembrava avverata nel 1992 con Tangentopoli si è avverata oggi, a distanza di trentacinque anni. Anni che come sono andati persi per le riforme che tutti hanno dichiarato necessarie, si sono dimostrati persi soprattutto per la vita dei partiti, che sono andati progressivamente perdendo la propria autorevolezza e definitivamente il proprio ruolo nella società.

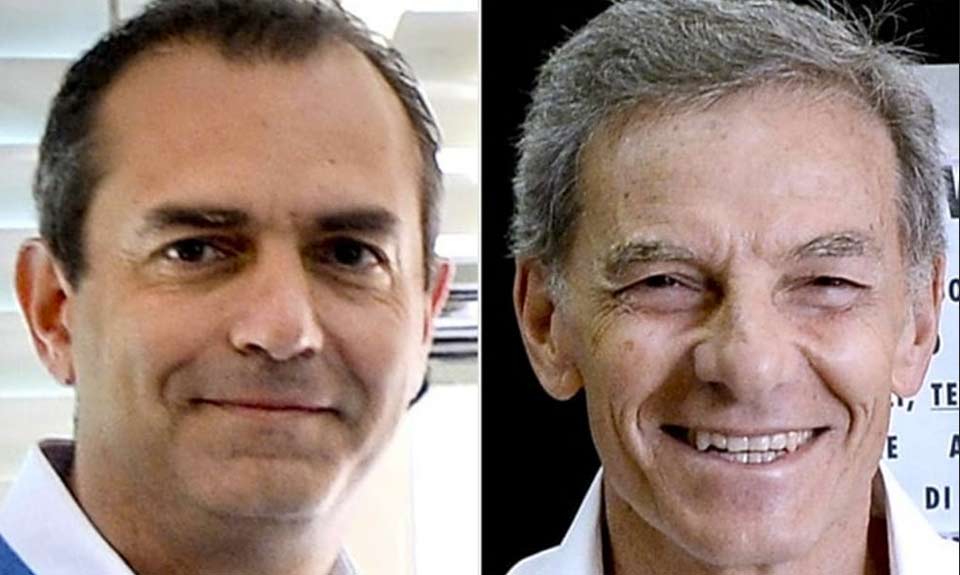

È questa la sentenza di Napoli con De Magistris cinque anni fa, e ripetuta senza appelli oggi, dove un Pd che non è arrivato nemmeno al ballottaggio ha dato il peggio di sé nelle indicazioni di voto.

Alle 23.01 di domenica 19 giugno 2016, in un’epoca che tutti definiscono post-ideologica, per parlare del Pd potremmo parafrasare un celebre discorso di Giorgio Almirante. Il Pd o saprà essere meno arrogante, più pluralista, più aperto e rinuncerà all’idea di partito unico, o non sarà. O sarà capace di dimostrare una qualità ed una trasparenza di amministrazione superiore alla media, o non sarà. O sarà capace di affrontare con il massimo rigore e senza attenuanti e distinguo la questione morale al proprio interno, o non sarà. O si doterà di una classe dirigente degna di questo nome e metterà ai margini i renzi-boys e gli yesman o non sarà altro che un piccolo comitato elettorale di provincia utile a far eleggere persone mediocri, e destinato a prospettive mediocri.

L’importanza di Napoli in queste amministrative

In queste elezioni amministrative ci si sofferma molto sull’analisi del voto di Roma e Milano.

Il tema è corretto sotto sue punti di vista. Intanto perché sono le due maggiori città italiane.

Poi perché presentano due caratteristiche che “piace” commentare.

A Milano si fronteggiano socialmente alla pari due candidati speculari nel classico centrodestra-centrosinistra. Ciò avviene per altri due motivi. Il primo che Milano è sostanzialmente una città amministrata bene e che funziona, e quando c’è la politica non c’è spazio per l’antipolitica.

Del resto dove c’è, a Milano l’antipolitica è già rappresentata dal duo Salvini-Meloni integrati nel centrodestra. Il secondo che la popolazione milanese è sufficientemente matura dal votare anche con un voto di protesta, ma di non cedere la propria città all’improvvisazione. Avrebbe, semplicemente e scientemente, troppo da perdere.