Raggirati. È questo l’hashtag che, su twitter, sintetizza e racconta le vicende di questi giorni sull’amministrazione del M5S a guida Virginia Raggi.

“Ho capito bene? Il sindaco M5s di Roma ha detto che deciderà sul suo assessore, indagato per falso e abuso d’ufficio, dopo aver letto le carte? A chi si affiderà la Raggi per emettere la sentenza? Ad un giudice, ad un avvocato? E poi quale sarebbe il suo diritto ad avere le carte di una inchiesta, teoricamente coperta in parte da segreto istruttorio? Barzellette capitoline!” sintetizza Fabio Postiglione.

“Il Fatto in edicola dice che la Raggi o si dimette o chiede scusa. Eh no, troppo comodo, miei cari. L’avete creata voi. C’e concorso di colpa. Facciamo che lei si dimette e voi vi scusate, tanto per cominciare.” è il commento di Aldo Trochiaro.

“Nessuna conferenza stampa, non una dichiarazione in consiglio o una spiegazione che sia una in Campidoglio. Arriva un messaggio della sindaca su un blog di un privato, una dichiarazione sterile dove non spiega nulla in merito al caos istituzionale che sta avvenendo a Roma. Uno scempio politico mai visto.” è la chiosa di Tommaso Ederoclite.

Ma un commento apre la questione ad un differente punto di vista, a firma di Andrea Iannuzzi

“Consiglio non richiesto al Pd (romano e non): ma perché invece di assistere buoni buoni ai pasticci che combinano i 5 stelle, bravissimi a farsi male da soli, continuate a parlare male di loro e ad attaccarli? In questo modo ottenete solo l’effetto di ricordare ai cittadini i disastri che avete combinato voi. Godete in silenzio, se ci riuscite”.

La notizia riportata sull’Huffington Post non è un caso isolato. Scrive Gabriella Cerami “L’Armageddon dei 5 Stelle, almeno a Roma, è rappresentato da una mail che la sindaca di Roma Virginia Raggi avrebbe inviato a Luigi Di Maio e al mini direttorio – Paola Taverna, Gianluca Perilli, Massimo Castaldo e Stefano Vignaroli – per informarli che l’assessore all’Ambiente Paola Muraro era iscritta nel registro degli indagati e che l’intenzione del Campidoglio era quello di attendere le carte e “poi prenderemo provvedimenti”. Mail che rappresenterebbe la prova che anche Luigi Di Maio era a conoscenza, da tempo, dei guai giudiziari dell’assessore capitolino, comunicati alla diretta interessata il 18 luglio e appresi dalla sindaca il giorno successivo. E quindi il gruppo dirigente dei 5 Stelle avrebbe omesso e depistato sul coinvolgimento di Muraro, per dodici anni consulente dell’Ama, nell’inchiesta sui rifiuti. E chi attendeva la prima puntata di Politics su Raitre per conoscere la posizione di Luigi Di Maio resterà deluso, perché non si presenterà.”

Qual è dunque il tema di questo Movimento 5 Stelle che si è presentato come “rinnovamento”, fuori dalle logiche della vecchia politica, con “onestà e trasparenza” prima di ogni altra cosa, con gli streaming per tutto e su tutto divenuti sempre più occasionali sino a scomparire?

Conta che “su tutto decide la rete” sia diventato un direttorio scelto da Beppe Grillo che decide in chiuse stanze? Conta ancora che quegli scontrini pubblicati per i primi mesi siano spariti da un anno?

Conta davvero che – ancora – non ci sia un bilancio pubblico del Movimento 5 Stelle, con un tesoriere, che non ci sia un’assemblea degli iscritti, che – nonostante le sentenze dei tribunali – non siano previste forme di gestione e ammissione del dissenso interno?

E le menzogne e le coperture, sono davvero ancora fatti occasionali? Su Parma il direttorio “non sapeva”, e poi Pizzarotti ha reso pubblici i messaggi e le mail inviate, tutte senza risposta, ma in cui informava ampiamente… su Quarto il trio Fico – Di Maio – Di Battista è apparso in streaming per affermare di non sapere, anche qui smentiti da mail e messaggi. Sapevano e come!

Adesso è la volta di Roma.

Si sapevano. Sapevano ogni cosa. Sapevano delle indagini, delle inchieste, e sapevano soprattutto chi erano quelle persone, da quali ambienti provenivano, quali erano i rapporti personali, professionali e politici pregressi. Sapevano. Hanno mentito, nascosto, sino alla farsa del “complotto dei palazzinari pro olimpiadi”. Sino a quel “se indagano altri, dimissioni subito” ma se indagano uno dei loro, allora è bene leggere le carte. Si, e decidere senza competenze, sostituendosi ai giudici.

L’onestà andrà di moda. E la trasparenza pure. Ma il futuro non è adesso. Almeno nelle aministrazioni 5 stelle.

Ma tutte queste non sono buone notizie. Non lo sono per i romani e per Roma. Non lo sono per le persone in perfetta buona fede che, semplicemente, volevano di meglio, volevano altro. Forse solo volevano rispetto. Ma non sono buone notizie nemmeno per i cari vecchi partiti, di centro destra quanto di centro sinistra.

Ancora oggi, nonostante tutto, se si tornasse a votare a Roma (come altrove) i disastri, le menzogne, la mancanza di trasparenza, il piccolo potentato di pochi che ormai è cosa palese, il fatto che Grillo fomenti la folla e poi si lavi le mani di tutto, non sono sufficienti a far cambiare idea alla maggior parte dell’elettorato.

La ragione è semplice ed è politica.

Non si vince per mancanza di avversari o per la scelta del meno peggio.

La chance dei partiti è ampia, ma a quanto pare sarà ancora un’occasione persa per un vero e profondo rinnovamento e per prendere di petto quella questione morale mai affrontata dai tempi di Berlinguer.

Non bastano gli sfaceli, né che il Movimento 5 Stelle, da solo, mostri ciò che è oltre gli infingimenti di una propaganda tossica e violenta della rete.

Occorre un vero, serio, profondo rinnovamento dei partiti, con spazi a persone nuove, senza pensare – con la solita arroganza e presunzione – che “si può fare ancora un altro giro”.

Autore: Michele Di Salvo

Satira e democrazia

La realtà ti frega sempre. È una vecchia battuta satirica. Ma dietro questa battuta della satira sulla satira c’è una verità ancora più profonda e disarmante. La satira moderna, nata in Francia con i primi giornali e subito esportata in Inghilterra, altro non è che la rivisitazione di quei giullari che erano gli unici che “si salvavano la testa” avendo la facoltà di dire al Re come stavano le cose, senza filtri e senza diplomazie. Un salvacondotto che ha attraversato i tempi dall’antica Grecia, ai riti del carnevale, attraverso i versetti murali. Un toccasana catartico per il popolo, una scintilla di democrazia anche in tempi della storia quando la democrazia non c’era.

Perché i potenti di ogni tempo la tolleravano? Per il semplice motivo che a chiunque, qualsiasi sia il sistema di Stato e di Governo, occorre una cartina di tornasole in grado di restituirci come stanno le cose, oltre gli opportunismi dei cortigiani di ogni tipo e tempo storico.

In tempi di democrazia la satira è più dirompente e pericolosa, forse perché il potere del Re è meno certo, meno ereditario, più discutibile. E se la qualità della classe politica scende, allora la satira fa ancora più paura. Vista così la satira è la cifra della salute della democrazia, e della qualità di una classe politica e dirigente. Reagire male, censurare, sdegnarsi, parlare di buon gusto, sono tutti indici di fragilità. E questo, per un popolo consapevole, dovrebbe essere un altro campanello d’allarme, perché rischia di essere l’anticamera, quando non della dittatura, certamente di norme liberticide.

Già quest’estate il ritratto del ministro Boschi da parte di Riccardo Mannelli “lo stato delle cos(c)e” ha suscitato reazioni sessiste. Il disegnatore ci restituiva il rischio che, dietro la facciata di tanti discorsi, mancasse la sostanza nel più ampio dibattito su una riforma cruciale come quella dell’ordinamento costituzionale, e che restasse solo l’apparenza.

A poche settimane da quell’episodio è di oggi l’indignazione per la vignetta di Charlie Hebdo. Vittime del terremoto rappresentate come “piatti di pasta”. Cosa diceva quella vignetta, e cosa ci voleva ricordare? Qualcosa di anche troppo banale: che per qualcuno, quei morti, quelle case, altro non sono che “un piatto da, e in cui, mangiare”, e che spesso molti di quei morti lo sono proprio perché su quei lavori edili qualcuno ha abbondantemente mangiato.

Una politica sana avrebbe capito, compreso. Non si sarebbe indignata per una vignetta (bella o brutta non conta). Avrebbe ad esempio ricordato le intercettazioni della notte del terremoto de L’Aquila, dove la realtà che supera la satira ed ogni macabra fantasia, ci restituiva davvero commensali festosi intenti a pensare solo al prossimo banchetto. Tutti assieme: politici, tecnici e costruttori.

Una politica sana nasce da un popolo consapevole, e un popolo consapevole avrebbe compreso quella dura vignetta che come un pugno nello stomaco ci ricordava una realtà più cruda della satira. E una politica sana avrebbe risposto semplicemente e fermamente: “grazie per averci ricordato qualcosa di tragico avvenuto nel passato, e faremo di tutto perché non si ripeta”.

In tempi privi di democrazia il Re avrebbe capito, non avrebbe risposto o replicato, avrebbe forse riso (meno i suoi cortigiani affaristi) e la testa del giullare sarebbe stata salva.

In tempi di democrazia invece, in cui esiste la libertà di stampa “pro domo nostra”, a quanto pare la politica debole risponde con sdegno e scarsa memoria. Paladini della libertà di espressione propria, dimenticano con troppa leggerezza quella altrui.

Perché libertà di stampa – va chiarito in tempi di democrazia debole – non è “la mia libertà di dire ciò che voglio” quanto difendere il diritto altrui, soprattutto di chi è decisamente distante dalle tue idee, di essere libero di affermarle.

La buona notizia però c’è. Ieri un quotidiano nazionale vicino proprio a quei faccendieri che hanno speculato e mangiato su L’Aquila (Libero) ha replicato alla vignetta di Charlie Hebdo con il seguente titolo a tutta prima pagina “verrebbe voglia anche a noi di sparargli”. Ecco, significa che la satira chi ha decisamente “azzeccato”, e che ancora una volta la realtà supera la satira (e che qualcuno anche nel mondo dell’informazione non ha ben chiaro il proprio ruolo).

Come cambierà il sistema bancario italiano?

Cosa sta accadendo nel sistema bancario italiano?

Ci sono notizie che solo apparentemente sono separate e indipendenti tra loro, ma che delineano uno scenario preciso. Proviamo a mettere insieme i pezzi.

Intanto la crisi di Monte dei Paschi di Siena, storica banca toscana che per ragioni principalmente di potere locale e interessi particolari non ha mai fatto parte del giro delle grandi fusioni bancassicurative degli scorsi vent’anni, quando forse sarebbe stato il momento non solo opportuno da un punto di vista di mercato, ma anche e soprattutto sotto il profilo industriale in prospettiva di crescita.

Forse, anche in questo caso, tuttavia, occorre chiedersi se la volontà non fosse proprio quella di evitare – come accaduto in varie occasioni – che si formasse un altro gruppo capace di contendere le posizioni decisamente dominanti di Intesa e Unicredit, ad esempio.

Altro tema aperto è quello dei piccoli istituti di credito in crisi (Banca Etruria…).

Questi quattro casi sono rilevanti per almeno tre motivi.

Il primo è che si tratta del primo test italiano dell’era euro di messa in liquidazione di istituti di credito, ed è un test perfetto per verificare la tenuta della nostra normativa nazionale rispetto alle regole europee finanziarie e monetarie.

Il secondo, è che questa è stata l’occasione per mettere mano al settore bancario ponendo l’accento sulla necessità di aumentare la patrimonializzazione e la capitalizzazione soprattutto degli istituti di medie e piccole dimensioni.

Il terzo, è che è stata l’occasione per mettere in piedi, presentandola come misura urgente e necessaria, il sistema del cd. fondo Atlante, ovvero quello strumento che consente e consentirà alle banche di “cedere” gran parte del passivo, ripulendo i propri bilanci per complessivi 150 miliardi di euro.

Poi c’è la questione della prevedibile fusione delle banche popolari. Sia per le ragioni già dette, sia per le nuove normative, sia – soprattutto – per esigenze di mercato: per essere in grado di rispettare parametri patrimoniali e di capacità di erogazione.

Tutti i punti, apparentemente slegati tra loro, di cui abbiamo parlato riaprono il grande tema – in Italia particolarmente delicato – delle grandi acquisizioni, specie in materia bancaria.

In questo settore la storia del nostro paese è letteralmente divisa in tre.

Da una parte gli istituti legati ai grandi gruppi industriali (Credito Italiano, San Paolo di Torino, Banca di Roma, Mediobanca, Mediolanum) da un’altra le grandi banche legate allo sviluppo locale (Monte Paschi, Banco di Napoli, Banco di Sicilia etc) ed infine la galassia delle banche provinciali, legate alle storie dei comuni e delle provincie, in un’epoca in cui il nostro paese era prevalentemente agricolo e basato sulla piccola impresa locale (e qui la galassia delle casse di risparmio e delle popolari è frastagliata quanto la penisola).

È evidente che questo sistema non può reggere né alla moneta unica, né all’Europa Unita, men che meno al mondo globalizzato in cui sono chiamati ad operate gli istituti di credito quanto – e prima – le imprese.

Ammodernare, rendere solido, rendere competitivo il sistema del credito è necessario quanto una infrastruttura nazionale e una riforma istituzionale.

E tuttavia la maggiore resistenza – e il massimo grado di incertezza e di rischio di mancanza di trasparenza – nasce proprio dagli interessi locali che vedono minate le posizioni di piccolo potere territoriale. E il tema riguarda la politica quanto il mondo dell’impresa.

A leggere i bilanci, le delibere estive dei consigli di amministrazione, le decisioni in termini di riserve e accantonamenti, lo scenario dei prossimi mesi (orientativamente da settembre a marzo) sarà più o meno il seguente.

Unicredit probabilmente acquisirà MPS.

Un percorso tracciato da tempo, da quando Alessandro Profumo (vicino a Renzi), artefice e creatore del primo gruppo bancario italiano, andò proprio in MPS come Presidente. In una situazione complessa, in cui almeno riuscì a evitare la chiusura del’Istituto, che se oggi è in difficoltà ma acquisibile è anche un po’ grazie a lui.

Banca Intesa probabilmente acquisirà il polo delle banche popolari.

Un percorso più lungo che prevede prima la creazione di un unico gruppo, alla cui testa UBI e Popolare di Milano e a seguire tutte le altre. Un percorso tra le righe avviato con quel ruolo apparentemente marginale ricoperto da Bini Smaghi…

Le due operazioni, sostanzialmente dovrebbero avere la stessa dimensione finanziaria, il che lascia intendere più o meno che insieme con MPS ci potrebbe essere qualche altro tassello da inserire, e che probabilmente nei conti finirà molto altro, esattamente come è evidente che prima della costituzione del gruppo delle popolari sarà molto alto il debito che verrà ceduto al fondo Atlante.

Questo per restare nei termini della sostenibilità e solidità delle fusioni da un punto di vista finanziario e contabile. E non senza un forte alleggerimento (in totale circa 60miliardi) del passivo totale di Intesa e di Unicredit.

Queste operazioni non saranno così semplici.

Dovranno fare i conti con i placet europei, con le normative antitrust per evitare eccessive concentrazioni. Probabilmente (come fu per Intesa, Banco di Napoli, Cariparma) sarà necessaria la cessione di molti sportelli per ciascuno dei due gruppi.

Ma è necessaria anche per difendere i nostri istituti di credito da scalate da parte di banche estere.

Nello specifico da un alto abbiamo i tedeschi e alcuni gruppi francesi, dall’altro abbiamo le banche inglesi, che dopo la Brexit hanno la necessità di riposizionarsi finanziariamente sui mercati europei.

E se la BCE con gli stress test ha messo qualche paletto a DeutchBank e Societé Generale, di certo non potrà impedire ad altre grandi banche di acquisire (a prezzi modici e in nome della libera concorrenza europea) la rete degli “sportelli in eccesso” derivanti dalle fusioni.

Non sono tutte brutte notizie, o notizie poco rilevanti per i comuni cittadini.

Ad esempio paradossalmente, con l’ingresso di nuovi gruppi europei ci sarà maggiore concorrenza. E questa concorrenza avverrà tra istituti molto più solidi in cui sarà molto più difficile che i risparmiatori e gli azionisti si ritrovino con gli stessi rischi degli ultimi due anni.

Avremo un sistema meno differenziato: questo significa che servizi, prodotti e condizioni saranno più simili, anche se commercialmente le banche dovranno fare qualcosa per attrarre clienti.

In più – per chi avesse qualche euro da investire ragionando ad almeno uno o due anni – è un buon momento per acquistare azioni bancarie… che poi finisce che gridiamo al complotto, di leggi che favoriscono i grandi finanziari che queste analisi le hanno già fatte.

Renzi e la comunicazione referendaria

Sembrerebbe che – lentamente, e forse con ritardo – Matteo Renzi si sia reso conto che era necessario cambiare verso alla comunicazione politica verso il referendum costituzionale.

Commentando l’esito del referendum sulle trivelle scrissi:

“Se la campagna sarà sul testo referendario, Matteo Renzi può sperare di mobilitare quei 6 milioni di votanti che non votano Pd e che vogliono comunque le riforme.

Ma se la campagna referendaria – come invece chiaramente faranno i suoi avversari – non sarà sul tema del referendum, ma su un voto pro o contro Renzi, è molto probabile che la somma delle varie minoranze tra Sel, Sinistra Italiana, FdI a tutto il frammentato centrodestra, alla Lega di Salvini al Movimento Cinque Stelle e quanti altri, nonché la minoranza interna del suo stesso partito – sarebbero, matematicamente, ben più di quei 10 milioni.

Perché il Pd che si attesta al 33-35% è ben lontano da quel partito della nazione capace di vincere da solo. E “fuori” da quel Pd c’è una maggioranza eterogenea incapace di mettere insieme una maggioranza parlamentare, ma che comunque assomma al 65% dei voti reali.

Ma il vero problema è che sinora Renzi sembra incapace di fare una campagna non-manichea, che non polarizzi tra “con me o contro di me”, che non sia “assoluta” e che non veda “ottimisti contro gufi”.

E quindi il vero rischio – numeri alla mano – su un referendum che lo stesso Renzi potrebbe davvero vincere, è che invece lo perda, per colpa dei suoi stessi limiti comunicativi (che invece in altre occasioni sono stati il suo punto di forza).”

Oggi il problema è duplice.

Da una parte i sondaggi non danno il suo Pd e la sua leadership ai livelli di quel 40%, e contemporaneamente la minoranza interna – che compattata non è poi così irrilevante – è pronta a votare no se non verrà messa mano alla legge elettorale.

Dall’altra c’è la presa d’atto che le opposizioni (che insieme non hanno i numeri per governare) compattate su un semplice quesito possono arrivare al 65%, praticamente doppiando i numeri del Si.

A questo calcolo, per ora solo numerico e “da scrivania”, se ne aggiunge un altro, e non di poco conto. Il fronte del No non ha neanche cominciato la sua campagna, mentre il governo ha speso mesi a dichiararla “la madre di tutte le battaglie”.

Finanche la normale, consueta, rituale alternanza dei direttori dei Tg è finita nel tritacarne referendario: consueti avvicendamenti sono diventati “rimosso perché non allineato”.

Nulla che ci allontano dalle vecchie dichiarazioni della vecchia politica, e stavolta il classico “lottizzazione” è stato lessicalmente surclassato dal “pro o contro al referendum”.

Ed anche se il comitato per il NO non ha raggiunto le 500mila firme fermandosi a 200mila, questa non è una buona notizia per il premier: va letta infatti come debolezza della sostanza ma solo come divisione interna delle opposizioni a costruire un comitato comune.

Oggi Renzi sembra aver compreso che qualcosa nella comunicazione sino ad oggi manichea del “o con me o contro di me”, del “o con il progresso o gufi”, a prescindere ed a qualunque costo, rischiava di essere un boomerang.

Il tono cambia nella ultima E-News in un più morbido: questo il passaggio della newsletter 437

“In tanti mi hanno detto: “Matteo, questa non è la tua sfida, non personalizzarla”. Vero, questa è la sfida di milioni di persone che vogliono ridurre gli sprechi della politica, rendere più semplici le istituzioni, evitare enti inutili e mantenere tutte le garanzie di pesi e contrappesi già presenti nella nostra Costituzione. Un’Italia più semplice e più forte sarà possibile se i cittadini lo vorranno.

Dipende da ciascuno di noi, non da uno solo, dunque, ma da un popolo.”

Il cambiamento non è di poco conto, e sintatticamente punta quasi a costruire un diverso elettorato.

Il premier mira stavolta a presentare la riforma come “qualcosa di utile” all’Italia, al popolo italiano, ad una maggioranza di persone trasversale che – indipendentemente dalla propria soggettiva posizione politica – vuole un sistema legislativo più snello e moderno.

In questo senso anche il richiamo – anch’esso non di poco conto – a sottrarre dal dibattito referendario temi che le opposizioni vorrebbero strumentalmente trascinare dentro: legge elettorale, poteri del governo e nello specifico del premier.

Nella stessa e-news: “Il quesito infatti non riguarda la legge elettorale o i poteri del Governo, argomenti che non sono minimamente toccati dalla legge costituzionale, ma riguarda il numero dei politici, il tetto allo stipendio dei consiglieri regionali, il voto di fiducia, il Senato, il quorum per il referendum che viene abbassato, l’introduzione del referendum propositivo, l’abolizione degli enti inutili come il CNEL, le competenze delle Regioni.”

Non possiamo sapere se questo cambio di strategia sarà sufficiente e sufficientemente efficace a “cambiare verso” ad una comunicazione manichea, tossica, e spesso controproducente, che connotava un tono arrogante e spesso saccente.

Non possiamo prevedere se “gli altri” comprenderanno a loro volta che sarà necessario adeguare anche la loro risposta. Perché l’errore, stavolta, sarebbe continuare con quell’idea del “votate no per mandare a casa Renzi”.

Messaggio forte, chiaro, semplice, ma non sufficiente per mettere insieme “il massimo della coalizione possibile per il no”. Mentre palazzo Chigi pare aver chiaro che serve una drastica sterzata e inversione di tendenza per mettere insieme “il massimo della coalizione possibile per il si”.

Tra 60-70 giorni si voterà.

La campagna è lunga, ma quella vera dobbiamo ancora vederla.

Perché Trump potrebbe anche vincere

Viste con gli occhi occidentali, molto spesso le elezioni americane sono apparse come “dai risultati scontati”. Fu così per le elezioni di Nixon, con il primo mandato di Reagan, con l’elezione di Bush: tutti casi in cui avevamo l’impressione certa che a vincere invece sarebbero stati i democratici.

Corriamo lo stesso rischio oggi, nel non comprendere la politica americana, e ancor più nel non riuscire ad analizzare sino in fondo il fenomeno Trump.

Rischio di sbagliare che corrono anche molti network americani, forti di sondaggi che vedono in testa la Clinton di circa sette punti percentuali.

Intanto non dobbiamo dimenticare che Hillary Clinton – che avrebbe dovuto vincere a mani basse – ha superato Bernie Sanders grazie ai voti dei “maggiorenti” del partito: quei grandi elettori che votano “a prescindere” rispetto alle indicazioni dei propri stati di appartenenza, e nei quali il risultato è stato spesso sul filo di lana.

È bene ricordare innanzitutto che il sistema elettorale americano non prevede che vinca chi conquista più voti in assoluto, e nemmeno chi vince nel maggior numero di stati, ma chi vince il maggior numero di “voti presidenziali”, ovvero chi vince, anche solo di pochi voti, negli stati più popolosi.

Ohio, Florida, Texas, Georgia, Illinois, California, New York, Pennsylvania, Washington ad esempio contano tantissimo, e da soli teoricamente garantirebbero i 270 voti richiesti, mentre quasi tutti gli stati centrali pesano dai 3 ai 7 voti.

E non è un caso che Donald Trump – che queste elezioni le vuole vincere – ha adottato una strategia per vincere le primarie, riuscendo a gestire una campagna per lui difficile, ma nel contesto di un partito estremamente diviso.

Il GOP infatti – certo di vincere dopo otto anni democratici, e con ottimi segnali nelle elezioni di medio termine – è riuscito di fatto a sterilizzare le iniziative presidenziali di Obama a fine mandato, ridimensionando al massimo la capacità del presidente in carica di fare campagna elettorale con scelte amministrative forti, essendo privo della maggioranza sia alla Camera che in Senato.

Se il GOP avesse voluto sbarrare la porta a Trump sarebbe bastato un accordo forte tra Rubio e Cruz, che non solo avrebbe garantito a quel tandem un numero di delegati sufficiente, ma anche ricompattato il partito e il flusso dei finanziamenti.

Se tutto ciò non è avvenuto non è solo per problemi di leadership ma per un male più profondo dei repubblicani americani, incapaci di immaginare una vera politica alternativa per il nuovo millennio.

Intanto in politica estera, dopo i tanti danni – anche in patria – causati dalla politica “alla Bush”.

Poi in politica economica, dopo essere stati per decenni i difensori di quella classe manageriale ed imprenditoriale protagonista dell’ultima recessione globale, ma anche della macelleria sociale interna.

Come hanno dichiarato molti autorevoli sostenitori del GOP, questi politici si sono presentati più come politicanti, e mai il partito conservatore è stato percepito così tanto affarista e corrotto.

In questa logica la campagna di Trump è stata vincente soprattutto tra gli elettori medi del partito: un uomo che si è proposto come non-politico, fatto da sé e senza lobby dietro la sua campagna.

Come sempre in politica, che ciò sia vero o falso è poco rilevante se riesce ad essere efficace.

Adesso che però la campagna elettorale è cambiata, e si tratta di andare oltre i repubblicani, Trump non solo cambia strategia, ma cambia anche la sua squadra di comunicazione.

Trump è un imprenditore, e il suo team elettorale non è solo “una squadra politica” – come può essere per altri candidati, ma soprattutto una squadra fatta dei manager migliori per quel lavoro specifico in questo specifico momento, ovvero i “cento giorni” dal voto.

Sottovalutare questa scelta e relegarla ad una questione interna di un comitato elettorale significa sottovalutare uno degli aspetti più significativi di questa campagna elettorale che – comunque finisca – è destinata a trasformare la politica americana.

Tra gli errori che spesso commettiamo nel commentare ed analizzare queste elezioni c’è ad esempio il continuare a ritenere che dato che molti repubblicani non appoggiano Trump la Clinton avrà come alleata la frattura interna dei suoi avversari, significa non aver compreso che questa patologia è tipicamente democratica e non certo repubblicana, e che i candidati a governatore, a deputato, a senatore, ma anche a sindaco, a sceriffo, a giudice, nelle varie comunità, che si riconoscono nel Gop, non esiteranno ad accostare il proprio volto al candidato ufficiale del partito (semmai storcendo il naso nel privato di casa propria); questo si, forse come non farebbero alcuni democratici.

Trump oggi è in definitiva non solo un candidato repubblicano, ma anche il candidato di gran parte di quella popolazione moderata che attribuisce – a torto o a ragione – alla politica, tutta, una eccessiva vicinanza e connivenza con i protagonisti delle recessioni, dei fallimenti finanziari, delle bolle speculative.

Non perdona ai politici che tutti questi nomi, dopo poche apparizioni ai notiziari, non abbiano fatto anni di galera, e che vivano da pensionati d’oro con fortune al sole. E questo nonostante lo show di qualche processo-spettacolo.

La Clinton – anche qui, a torto o a ragione – non è certamente al di fuori di queste logiche bipartisan della politica americana, anzi.

Al fascino della prima donna presidente, della prima first lady presidente, del primo ex-presidente nelle vesti di first-man, manca ancora una spinta propulsiva forte in termini di progetto e programma politico tale che, dopo due mandati democratici a firma Obama, possa portare ancora il paese a scegliere i democratici, di cui certamente lei non è un volto nuovo, né può dichiararsi al di fuori di quelle logiche che i cittadini non sono più disposti a tollerare.

Che l’ex first lady piaccia di più ai media, che sia più politically correct, e che rientri maggiormente negli schemi tanto cari alla televisone-spettacolo, può costituire un vantaggio personale in termini di appoggio dei grandi network.

Di certo Trump è più inviso, meno gestibile e affidabile, più imprevedibile, e queste caratteristiche piacciono poco ai direttori delle news.

Inoltre la Clinton è più vicina ai grandi investitori pubblicitari dei network di Trump, ed anche questo non guasta nella politica spettacolo made in USA.

Ma tutto questo non deve far dimenticare che a votare sono i cittadini, e spesso i cittadini, anche quando comprano le merci pubblicizzate non simpatizzano affatto per i loro produttori.

Si, Trump potrebbe anche vincere.

E mai come questa volta tutto dipenderà dai manager della sua campagna.

In quali Stati si concentreranno, con quanta spinta – anche finanziaria – conteranno i voti presidenziali da conquistare strategicamente, oltre quelli che “verranno da sé”.

E mai come in queste elezioni conteranno anche le opinioni pubbliche estere, perché mai come questa volta i cittadini degli Stati Uniti si sentono un po’ meno al centro del mondo, e non è un caso che la “capacità di leadership” sia tornata determinante, dopo anni in cui appariva scontata.

I sette punti di vantaggio per la Clinton ci sono, questo può anche essere vero.

Ma va anche compreso dove, in quali stati, e quali saranno le strategie per consolidare o ribaltare questi numeri. E in cento giorni tutto è possibile.

ISIS e la strategia della guerra santa

Da sigla quasi sconosciuta, e relegata a costola di Al-Qaida, l’ISIS domina ormai la scena delle cronache non solo estere ma sempre più della cronaca di casa nostra. Le pagine di tutti i giornali del mondo sono “invase” – letteralmente – da notizie temi e immagini che sino a qualche mese fa erano prevalentemente diffuse attraverso il web, ponendo mille interrogativi e generando qualsiasi teoria complottista e retroscenista.

Nel mio ebook “Isis, la comunicazione globale del terrore” quello che ho analizzato e il “modello comunicativo”, ossia l’evoluzione del modo con cui i movimenti jihadisti e qaidisti avevano deciso di comunicare, la loro strategia di creazione del modulo-mito e gli obiettivi strategici di questa nuova forma comunicativa.

Per la prima volta infatti – salvo sporadici episodi marginali – la jihad era uscita dai confini territoriali e culturali di specifiche aree geopolitiche, e faceva proseliti in occidente, presso ragazzi occidentali: prendeva a piene mani da quelle esperienze e competenze comunicative per implementare e sviluppare maggiormente l’efficacia della sua strategia comunicativa.

La globalizzazione del terrore oggi ha il logo e il marchio dell’ISIS, e da pezzo primordiale della nuova forma della comunicazione globale dell’estremismo, che recluta in tutto il mondo, in tutte le fasce d’età ed in ogni lingua, e che diffonde il suo messaggio senza alcun limite e confine territoriale, senza fasce protette, senza distinzioni di sesso, razza, religione, colore, situazione, contesto, oggi compie un salto di qualità tutt’altro che indifferente.

Come ogni prodotto virale l’unica regola è che “ciò che viene dopo” dovrà essere “più bravo, più virale, più strutturato” per emergere, ma anche più crudo, più violento, più sanguinario e con ancora meno limiti, per emergere come “soggetto nuovo” per evitare che “per il pubblico” sia qualcosa di “vecchio e già visto”.

In questa logica va visto il “protagonismo terrorista” di questi ultimi mesi, a cavallo dell’estate e dei mesi di vacanza e di maggior turismo in occidente: cogliere il miglior momento possibile a livello comunicativo per generare ansia, terrore, indurre al cambiamento delle abitudini, gestire la vita e l’agenda dei cittadini (principalmente europei), dominare da protagonisti le pagine di cronaca.

Irrilevante che ciò riguardi il Bangladesh (basta colpire cittadini europei), Nizza durante una festa nazionale o un paese della provincia in un giorno qualunque in un momento qualsiasi della normale vita della comunità locale.

Isis – macabramente – si connota sempre più come un fenomeno mediatico, capace di polarizzare l’attenzione, la cronaca, i social network, la politica, collegandosi a qualsiasi momento mediatico.

Smette di essere – mediaticaente parlando – un fenomeno bellico, geolocalizzato, legato alla politica estera o ai temi della cronaca internazionale.

Interessante a tal proposito la critica, e in parte autocritica, del Le Monde, all’indomani dell’attaco di Saint-Entienne-du-Rouvray, nel quadro della più ampia – e seria discussione – se il pubblicare nomi, foto e dettagli sulle identità dei terroristi possa alimentare le più deliranti teorie del complotto, o se “anonimizzare” il terrorismo possa invece essere utile a ridurre il desiderio di emulazione lasciando i terroristi nell’oblio.

Un dibattito non senza fondamenti seri nel nuovo territorio del terrore globalizzato.

Da un lato il diritto di cronaca ed informazione, dall’altro la presa d’atto di un fenomeno globale emulativo.

L’Isis è sempre più solo un marchio, che compie essenzialmente due azioni coordinate: invitare e stimolare l’azione kamikaze, quanto più cruenta possibile, e ovunque, e rivendicare qualsiasi azione terroristica, anche se non direttamente collegata.

Un binomio relativamente economico e che sfrutta consapevolmente e scientificamente le nuove forme di comunicazione di un mondo mediaticamente globalizzato, in cui la cultura dello scandalo e della cronaca violenta diviene focalizzatore di pubblico e share.

Un tema su cui la stampa internazionale dovrebbe riflettere con maggiore consapevolezza, uscendo da semplice ruolo di “riportatrice di fatti di cronaca” e comprendendo che invece può essere soggetto attivo della diffusione di un messaggio e da stimolo – attraverso la spettacolarizzazione – di atti di emulazione.

L’estremizzazione del messaggio fondamentalista e jihadista non è efficace solo se “tu scegli di

combattere da quella parte”, ma raggiunge un risultato anche se tu semplicemente scegli di

combattere quella guerra, perché in fin dei conti raggiunge l’obiettivo di farti schierare in prima

persona sul campo, che significa legittimazione come avversario, unico e definitivo. Che poi è

l’obiettivo politico globale dell’ISIS.

Oggi appare chiaro che lo Stato Islamico, decisamente in difficoltà sui campi di battaglia e nelle aree geografiche in cui combatte militarmente, punta ad una sfida mediatica totale.

L’obiettivo è la “guerra totale” di religione. Identificare se stesso come “il vero Islam” e tutti quelli che non sono con l’Isis sono “infedeli che combattono una guerra religiosa”.

Riuscire in questo obiettivo sarebbe un suicidio politico, culturale e civile dell’intero occidente.

Ma in questa direzione vanno non solo “il messaggio” diretto dell’Isis, ma anche e soprattutto la simbolica degli attacchi, come l’uccisione in chiesa di un sacerdote.

E per questo l’occidente non può cadere nella provocazione di criminalizzare l’islam in quanto tale.

Non può cedere al facile manicheismo di chi vorrebbe una divisione del mondo e delle persone.

Sarebbe la vittoria dell’Isis che potrebbe concretizzare se stesso come “islam che difende gli islamici” contro “un mondo di infedeli che vogliono una guerra santa contro l’islam”.

In questo senso sono tutt’altro che simboliche le prese di posizione di molti imam, presenti a cerimonie inter-religiose, o come la presa di posizione della comunità islamica francese che ha rifiutato la sepoltura musulmana ai terroristi.

Un modo di non cadere nell’equivoco crociato, e di bilanciare il messaggio jihadista sul suo stesso terreno. Come a dire “se qualcuno vi promette che con il terrorismo avrete il paradiso, sappiate che non avrete nemmeno una sepoltura religiosa”.

E questo messaggio, e questa posizione forte, a ben vedere, possono essere davvero l’arma più potente contro questo nuovo terrorismo.

Krusciov contro Stalin nel 1956

Il 25 febbraio 1956, Nikita Krusciov, Segretario del Partito Comunista dell’Unione Sovietica, nel corso di una sessione a porte chiuse dei delegati al XX Congresso del Partito, nel palazzo del Cremlino a Mosca, tenne un lungo rapporto in cui demolì la figura politica di Stalin.

Fu l’inizio ad un processo, comunemente definito “destalinizzazione” in virtù del quale vi fu la definitiva caduta del regime totalitario e una parziale liberalizzazione della vita politica e culturale dell’URSS.

Per alcune settimane questo rapporto rimase segreto. Dopo qualche tempo se ne ebbero varie indiscrezioni da fonti diverse, finché il 4 giugno 1956, a cura del Dipartimento di Stato degli USA, fu reso noto un testo che risultò però privo di 32 frasi.

Il 9 giugno un’agenzia giornalistica italiana rese di pubblicò le frasi mancanti dal testo diramato dal Dipartimento di Stato. Tali frasi vennero rese note sulla base di notizie provenienti da ambienti cecoslovacchi, potendo così ricostruire nella sua interezza e autenticità il documento fondamentale del nuovo corso sovietico.

Questa è l’apertura e la parte centrale del rapporto, specificamente rivolta all’operato di Stalin nel corso della seconda guerra mondiale.

Chruščëv ricevette solo circa due anni di educazione elementare, e probabilmente imparò a leggere verso i trent’anni. Lavorò come installatore di tubi in varie fabbriche e miniere. Durante la prima guerra mondiale, s’impegnò in attività sindacali, e dopo la rivoluzione russa del 1917 combatté nell’Armata rossa. Divenne membro del partito nel 1918 e lavorò in varie posizioni amministrative

Nel 1931 passò per le segreterie de comitati distrettuali di vari quartieri di Mosca, mentre nel 1932 venne eletto secondo segretario del comitato cittadino di Mosca. Nel 1934 divenne Primo Segretario moscovita del partito Comunista dell’Unione Sovietica, e secondo segretario del comitato regionale di Mosca. Dal 1934 Chruščëv fu membro effettivo del comitato centrale del partito Comunista dell’Unione Sovietica. Nel gennaio del 1938 fu nominato come “facente funzione” di primo segretario del comitato centrale del Partito Comunista Ucraino, in sostituzione dei precedenti membri falcidiati dalle persecuzioni staliniane del 1937-1938.

Venne invece effettivamente eletto a tale carica nel giugno dello stesso anno. Fu eletto membro candidato del Politburo nel 1938, contestualmente all’elezione nel Presidium (comitato esecutivo) del neo-eletto soviet supremo dell’URSS, alla prima elezione dopo la nuova costituzione del 1936.

Dopo la morte di Stalin, avvenuta nel marzo 1953, si scatenò la lotta per la successione all’interno del partito. Inizialmente sembrò predominante la posizione di Lavrentij Pavlovič Berija, ministro degli Interni e capo della polizia segreta. Ad ogni modo,Georgij Malenkov, Lazar Kaganovič, Vjačeslav Molotov, Nikolai Bulganin e altri appoggiarono Chruščëv e fecero rimuovere Berija dal potere. Berija fu imprigionato in attesa dell’esecuzione che avvenne poi in dicembre.

La leadership di Chruščëv fu cruciale per l’URSS. Egli stupì i delegati del XX Congresso del PCUS il 25 febbraio 1956 col suo famoso “discorso segreto” in cui denunciava il culto della personalità di Stalin e i crimini commessi durante la Grande Purga. Per questo Chruščëv fu criticato dai membri più conservatori del partito, che cercarono di spodestarlo nel 1957. Nonostante ciò Chruščëv riuscì a mantenere la sua posizione e ad allontanare i conservatori dal potere. Il 27 marzo 1958 Chruščëv rimpiazzò Bulganin come primo ministro dell’Unione Sovietica e si stabilì come unico capo dello Stato e del partito. Chruščëv promosse riforme del sistema sovietico e una maggiore produzione dell’industria pesante.

Nel 1959 Richard Nixon, allora Vice Presidente degli Stati Uniti, trascorse le sue vacanze in Unione Sovietica, inviato dal presidente Eisenhower per inaugurare l’Esposizione Nazionale Americana a Mosca. Durante tale visita, tra l’altro, il 24 luglio Nixon e Chruščëv discussero pubblicamente i meriti dei rispettivi sistemi economici, capitalismo ed economia pianificata, in un improvvisato confronto passato alla storia come “dibattito in cucina”, perché ebbe luogo principalmente nella cucina di una casa prefabbricata americana presentata all’esposizione. Chruščëv poi ricambiò la visita recandosi a settembre, per tredici giorni, negli Stati Uniti. In tale occasione, sicuro che una coesistenza pacifica tra le due potenze avrebbe portato alla lunga alla vittoria, senza traumi, del sistema comunista, ebbe modo di dire alla televisione americana: «I vostri nipoti vivranno sotto un regime comunista!». La visione da parte di Chruščëv degli Stati Uniti come rivale anziché come nemico “diabolico” causò l’allontanamento della Cina di Mao Zedong: l’URSS e la Repubblica Popolare Cinese arrivarono a una rottura diplomatica nel 1960.

Chruščëv si trovò in grandi difficoltà all’interno del suo partito dopo l’insuccesso nella gestione della crisi di Cuba, in seguito alla quale la flotta russa che trasportava missili per il governo filo-sovietico di Cuba dovette fare un rapido dietro-front di fronte al blocco navale imposto dagli Stati Uniti. La sua caduta fu apparentemente il risultato di una cospirazione da parte dei capi del partito, irritati dalla sua politica estera che mise in imbarazzo il partito e l’URSS stessa nello scenario internazionale. Il PCUS accusò Chruščëv di aver commesso errori politici durante la crisi dei missili di Cuba nel 1962 e di aver organizzato male l’economia sovietica, soprattutto nel settore agricolo.

I cospiratori, guidati da Leonid Brežnev, Aleksandr Šelepin e dal capo del KGB Vladimir Semičastny, portarono alla deposizione di Chruščёv nell’ottobre 1964, quando si trovava a Pitsunda. I cospiratori convocarono un consiglio speciale del Presidium del Comitato Centrale e quando Chruščëv arrivò, il 13 ottobre, il Consiglio votò a favore delle sue dimissioni da ogni incarico nel partito e nel governo. Il 15 ottobre 1964 il Presidio del Soviet Supremo accettò le dimissioni di Chruščëv da premier dell’Unione Sovietica.

In seguito alle sue dimissioni, Chruščëv trascorse il resto della sua vita come pensionato a Mosca. Rimase nel comitato centrale fino al 1966. Per il resto della sua vita fu guardato a vista dal KGB, ma non si dedicò ad altro che alle sue memorie e ad altri affari di minore importanza riguardanti l’Occidente. Morì a Mosca l’11 settembre 1971. Gli furono negati i funerali di stato e la sepoltura dentro al Cremlino.

Le vicende di Chruščëv rappresentano la perfetta trama di quella che fu la guerra fredda, con capri espiatori, grandi poteri di apparato che muovono le fila dietro le quinte, pronti al “colpo di stato” interno.

La sua destituzione è in effetti molto simile a quella che sarà la fine politica di Gorbaciov nel 1991.

Messo a capi dell’URSS come un “piccolo burocrate” facilmente maneggiabile, con l’acume di chi ha costruito una carriera tutta in salita e tutta dall’interno Chruščëv ha gestito il difficile passaggio interno della morte di Stalin, e i rischi che correva l’Unione Sovietica sotto tutti i fronti: sostanziale povertà con tutti i rischi sociali possibili, fragilità della leadership internazionale mancando altre figure carismatiche dopo le purghe e la morte di Stalin, fragilità dell’equilibrio interno per la lotta di potere per la successione, incombenza del fronte occidentale, con i rischi di una terza guerra mondiale, stavolta nucleare.

E gestì questo potere mostrando una consapevolezza totale dei sistemi di comunicazione di massa.

Lo fece prima demolendo il culto della personalità di Stalin, e in due modi.

Una “relazione segreta”, per dare l’immagine di tutelare il partito, l’Unione Sovietica, e per far passare l’idea apparente che fosse una questione interna.

Una relazione resa pubblica per via indiretta per rivendicare una forza personale capace anche di sfidare l’immagine stessa di Stalin.

È proprio l’idea della necessità di “abbattere l’icona” che diventa momento innovativo e rivoluzionario della politica di Chruščëv, che aveva compreso perfettamente come l’uso iconoclastico nell’accostamento con Lenin e Marx, nell’uso della finzione cinematografica e cinegiornalistica, era il primo elemento da abbattere per creare nuove leadership nell’era della comunicazione di massa.

In questo senso vanno inquadrati e messi insieme l’atto di accusa a Stalin, il dibattito in cucina con Nixon, la visita negli Stati Uniti, la scarpa sbattuta sul tavolo alle Nazioni Unite.

Compagni,

Nel rapporto del Comitato Centrale del Partito al XX Congresso, in numerosi discorsi dei delegati al Congresso stesso ed anche prima, durante la sessione plenaria del CC-PCUS, si è parlato molto del culto della personalità e delle sue dannose conseguenze.

Dopo la morte di Stalin il Comitato Centrale del Partito cominciò ad attuare una politica intesa a spiegare. concisamente e coerentemente che non è lecito ed è estraneo allo spirito del marxismo-leninismo esaltare una sola persona, e trasformarla in un superuomo in possesso di doti sovrane naturali simili a quelle di un Dio.

Un simile uomo è ritenuto in grado di sapere tutto, vedere tutto, pensare per tutti, fare qualsiasi cosa ed essere infallibile nella propria condotta.

Un simile culto per un uomo, e precisamente per Stalin, è stato diffuso tra di noi per molti anni.

Lo scopo del presente rapporto non è una valutazione esauriente e definitiva della vita di Stalin. Sui meriti di Stalin è stato già scritto durante la sua vita un numero sufficiente di libri, di opuscoli e di saggi. La funzione di Stalin nella preparazione e nell’esecuzione della rivoluzione socialista, nella guerra civile e nella lotta per l’edificazione del socialismo nel nostro paese è universalmente nota e tutti la conoscono bene. Attualmente noi ci preoccupiamo di una questione che ha un’immensa importanza per il nostro partito oggi e per il futuro. Ci preoccupiamo cioè di come si sia venuto gradualmente sviluppando il culto della persona di Stalin, quel culto che in un certo dato momento è divenuto la fonte di tutta una serie di gravissime perversioni dei principi del partito, della democrazia del partito e della legalità rivoluzionaria. E poiché non tutti si rendono ancora pienamente conto delle conseguenze pratiche che derivano dal culto della personalità, del grande danno causato dalla violazione del principio della direzione collegiale del partito e in seguito all’accumularsi di un immenso e quasi illimitato potere nelle mani di una sola persona, il Comitato Centrale del partito ritiene assolutamente necessario portare a conoscenza del XX Congresso del PCUS il materiale relativo a tale questione.

La somma di poteri accumulatasi nelle mani di una sola, persona — Stalin — determinò gravi conseguenze durante la grande guerra patriottica.

Se ripensiamo a gran parte dei nostri romanzi, dei nostri films e dei nostri ” studi scientifici ” di carattere storico, il ruolo da essi assegnato a Stalin nella guerra patriottica risulta completamente inattendibile. Stalin aveva previsto tutto. L’esercito sovietico, sulla base di un piano strategico

articolato da Stalin molto tempo prima, impiegò la tattica della cosiddetta “ difesa attiva “, ossia la tattica che — come sappiamo — consentì ai tedeschi di arrivare a Mosca e a Stalingrado. Impiegando questa tattica — si afferma — l’esercito sovietico, in virtù unicamente del genio di Stalin, poté passare all’offensiva e sconfiggere il nemico. L’epica vittoria ottenuta grazie alla potenza armata del paese dei Soviet, grazie all’eroismo del nostro popolo, viene descritta, in questo tipo di romanzi, di film e di ” studi scientifici “, come dovuta unicamente al genio di stratega di Stalin.

Dobbiamo esaminare con la massima attenzione questo argomento, perché esso ha una estrema importanza, non soltanto dal punto di vista storico, ma soprattutto da quello politico, educativo e pratico. Quali sono i fatti relativi a questo problema? Prima del conflitto, la nostra stampa e la nostra attività politico – educativa erano caratterizzate da un tono di vanteria: se un nemico violerà i confini dell’amata terra dei Soviet, allora ad ogni colpo dell’avversario noi risponderemo con tre colpi, combatteremo il nemico sul suo territorio nazionale e vinceremo senza neanche subire gravi perdite. Sennonché, queste affermazioni di principio non erano basate, sotto ogni rispetto, su fatti concreti, i quali soltanto avrebbero potuto effettivamente garantire l’inviolabilità delle nostre frontiere.

Durante e dopo la guerra, Stalin sostenne la tesi che la tragedia vissuta dalla nostra patria, fu il risultato dell’attacco ” inatteso ” dei tedeschi contro l’Unione Sovietica. Senonchè, compagni, ciò è assolutamente falso. Appena conquistato il potere in Germania, Hitler si era imposto il compito di liquidare il comunismo. I fascisti lo dichiaravano apertamente, e non facevano mistero dei loro disegni. Per il conseguimento di questo loro fine aggressivo, diedero vita ad ogni sorta di patti e di blocchi, come il famoso asse Berlino – Roma – Tokio. Molti fatti del periodo pre-bellico stavano a dimostrare chiaramente che Hitler si preparava ad iniziare una guerra contro lo Stato sovietico e che aveva ammassato grandi concentramenti di truppe e di unità corazzate presso i confini dell’URSS.

Documenti che sono stati testé pubblicati rivelano che il 3 aprile 1941 Churchill, tramite l’Ambasciatore britannico a Mosca, Cripps, avvertì personalmente Stalin del fatto che i tedeschi avevano ripreso a schierare in ordine di combattimento le loro unità, nell’intento di attaccare l’Unione Sovietica. E’ di per sé evidente che Churchill non agiva così soltanto per spirito di amicizia verso la nazione sovietica. Egli perseguiva i suoi fini imperialistici: coinvolgere la Germania e l’URSS in una guerra sanguinosa, e rafforzare in tal modo la posizione dell’impero britannico,a nostre spese, come in modo subdolo, anche gli attuali dirigenti britannici cercano di fare. Proprio lo stesso Churchill ebbe ad affermare nei suoi scritti che egli intendeva ” avvertire Stalin e richiamare la sua attenzione sul pericolo che lo minacciava “. Churchill ribadì questo avvertimento a più riprese, nei suoi messaggi del 18 aprile e dei giorni seguenti. Tuttavia, Stalin non tenne alcun conto di questi avvertimenti. Non solo, ma ordinò che non si accordasse alcun credito a informazioni di questo genere, allo scopo di non provocare l’inizio di operazioni militari.

Va precisato che tali informazioni riguardanti la minaccia di una invasione armata del territorio sovietico da parte tedesca venivano anche dalle nostre fonti diplomatiche e militari; sennonché, dato che il capo supremo era prevenuto contro tali informazioni, le notizie venivano trasmesse con timore e valutate con riserva.

Così, per esempio, una comunicazione inviata il 6 maggio 1941 dall’Addetto militare sovietico a Berlino, cap. Vorontsov, diceva: ” Il cittadino sovietico Bozer… ha informato il vice addetto navale che, secondo una dichiarazione fatta da un ufficiale tedesco appartenente al quartier generale di Hitler, la Germania si prepara ad invadere l’URSS il 14 maggio attraverso la Finlandia, i Paesi Baltici e la Lettonia. Contemporaneamente, Mosca e Leningrado saranno sottoposte a bombardamenti massicci, e truppe paracadutiste saranno lanciate nella città di confine… “.

Nella sua relazione del 22 maggio 1941, poi, il vice addetto militare a Berlino, Khlopov, comunicava che ” … L’attacco dell’esercito tedesco è presumibilmente fissato per il 15 giugno, ma non è da escludere che possa avere inizio ai primi di giugno… ”.

Un cablogramma della nostra Ambasciata di Londra in data 18 giugno 1941 diceva: “Cripps è ormai profondamente convinto dell’inevitabilità di un conflitto armato fra la Germania e l’URSS che avrà inizio non più tardi della metà di giugno. Secondo Cripps, i tedeschi hanno attualmente concentrato lungo i confini sovietici 147 divisioni (comprese le unità aeree e quelle addette ai servizi logistici)”.

Nonostante questi avvertimenti di particolare gravità, non furono compiuti i passi necessari a preparare adeguatamente il paese alla difesa e ad impedire che venisse colto alla sprovvista.

Avevamo il tempo e la capacità di fare questi preparativi? Si, avremmo avuto tempo e capacità. Lo sviluppo della nostra industria era già tale che avrebbe potuto fornire all’esercito sovietico tutto ciò di cui aveva bisogno. E ciò è provato dal fatto che, sebbene durante la guerra avessimo perduto quasi la metà delle nostre industrie e alcune regioni particolarmente importanti per la produzione alimentare e industriale (in conseguenza dell’occupazione nemica dell’Ucraina, del Caucaso settentrionale e di altre zone occidentali del paese), la nazione sovietica poté tuttavia organizzare la produzione degli equipaggiamenti militari nelle regioni orientali del paese, installandovi le attrezzature trasportate dalle zone industriali dell’ovest, e poté altresì fornire alle nostre forze armate tutto quelle che era loro necessario per distruggere il nemico.

Se la nostra industria fosse stata mobilitata adeguatamente e tempestivamente per assicurare all’esercito i materiali necessari, le nostre perdite del periodo bellico sarebbero state decisamente inferiori. Questa mobilitazione, peraltro, non ebbe un inizio tempestivo. E già nei primi giorni di guerra risultò evidente che l’armamento del nostro esercito era scadente e che non disponevamo di artiglierie, carri armati e aeroplani sufficienti per respingere il nemico.

La scienza e la tecnologia sovietica avevano prodotto, prima della guerra, eccellenti tipi di carri armati e di pezzi di artiglieria. Ma la loro produzione in massa non era stata organizzata, e in definitiva noi incominciammo a modernizzare il nostro equipaggiamento militare soltanto in tempo di guerra. Di conseguenza, al momento dell’invasione nemica del paese dei Soviet, non disponevamo di quantitativi sufficienti né dei vecchi armamenti, né dei nuovi macchinari che si era progettato di impiegare in detta produzione. La situazione per quanto riguardava l’artiglieria antiaerea era particolarmente grave; non avevamo organizzato la produzione di munizioni anticarro. Molte regioni dotate di fortificazioni si erano rivelate indifendibili non appena attaccate, perché le vecchie armi erano state ritirate, e le nuove non erano ancora a disposizione dei difensori.

Ciò riguardava, purtroppo, non soltanto i carri armati, le artiglierie e gli aeroplani. Allo scoppio della guerra non avevamo neppure un numero sufficiente di fucili per armare il personale mobilitato. Ricordo che in quei giorni telefonai da Kiev al compagno Malenkov e gli dissi: ” La gente si presenta volontaria per il nuovo esercito, e chiede armi. Dovete mandarci armi “. Ma Malenkov mi rispose :” Non possiamo mandarvi armi. Stiamo mandando tutti i nostri fucili a Leningrado e voi dovrete armarvi come potete “.

(Reazioni in aula).

Questa dunque era la situazione degli armamenti.

A questo riguardo, non possiamo dimenticare, per esempio, il fatto che ora vi dirò. Poco tempo prima dell’invasione dell’Unione Sovietica da parte dell’esercito hitleriano, Korponos. che era capo del distretto militare speciale di Kiev (egli morì in seguito al fronte), scrisse a Stalin che gli eserciti tedeschi erano sul fiume Bug. che si preparavano per un attacco e che in futuro assai vicino avrebbero probabilmente iniziato l’offensiva. A questo proposito, Korponos proponeva l’organizzazione di una forte difesa, e suggeriva che 300.000 persone venissero evacuate dalle zone di confine e che ivi fossero apprestati parecchi strumenti di resistenza: dighe anticarro, trincee per i soldati, ecc.

Mosca rispose a questo suggerimento con l’affermazione che ciò avrebbe costituito una provocazione, che nessun preparativo a carattere difensivo doveva essere intrapreso alle frontiere, e che ai tedeschi non doveva essere offerto alcun pretesto per intraprendere un’azione militare contro di noi. Pertanto, le nostre frontiere non erano sufficientemente munite, per respingere il nemico.

Quando gli eserciti fascisti invasero effettivamente il territorio sovietico, e le operazioni militari ebbero inizio, Mosca impartì l’ordine di non rispondere al fuoco dei tedeschi. Perché? Perché Stalin, nonostante l’evidenza dei fatti, riteneva che la guerra non era ancora cominciata, che si trattava soltanto di un atto di provocazione da parte di alcuni reparti indisciplinati dell’esercito tedesco e che una nostra reazione avrebbe potuto servire come pretesto ai tedeschi per iniziare la guerra.

Il fatto che ora vi dirò è anch’esso noto. All’epoca dell’invasione del territorio dell’Unione Sovietica da parte dell’esercito hitleriano, un « compagno » tedesco attraversò la nostra frontiera e disse che l’armata nazista aveva ricevuto l’ordine di iniziare l’offensiva contro L’URSS nella notte del 22 giugno alle ore 3. Stalin fu informato di ciò immediatamente, ma anche questo avvertimento restò ignorato. Come vedete, tutto restava ignorato; gli avvertimenti di taluni capi militari, le dichiarazioni di disertori dell’esercito nemico, e perfino l’apertura delle ostilità da parte del nemico. Era forse una prova di responsabilità questa che veniva fornita dal

capo del partito e dello Stato in un momento di così grande importanza storica?

Quali furono i risultati di questo atteggiamento di indifferenza, di questo disprezzo per fatti evidenti? Ne risultò che fin dalle prime ore e dai primi giorni il nemico aveva distrutto nelle regioni di frontiera gran parte della nostra aeronautica, dell’artiglieria e di altre attrezzature militari, annientato gran parte dei nostri quadri militari e disorganizzato i nostri comandi. Non potemmo quindi impedire al nemico di avanzare in profondità nel paese .

Conseguenze molto penose, specialmente per quanto riguarda l’inizio della guerra, furono il risultato dell’eliminazione di molti comandanti militari e lavoratori politici compiuta da Stalin nel periodo 1937-1941, a causa dei sospetti da lui nutriti e attraverso calunniose accuse. Durante questi anni vennero esercitate repressioni nei confronti di alcuni settori dei quadri militari, partendo letteralmente dal livello dei comandanti di compagnia e battaglione per giungere ai comandi più elevati; durante questo periodo il quadro dei comandanti che avevano acquistato tanta esperienza militare in Spagna e nell’Estremo Oriente fu quasi completamente distrutto.

La direttiva delle repressioni su vasta scala negli ambienti militari minò anche la disciplina militare in quanto per molti anni si insegnò ai sottufficiali di ogni grado e anche ai soldati, nelle cellule del Partito e dei Konsomol, a ” smascherare ” i superiori se nemici nascosti.

(Movimenti nell’aula).

E’ naturale che ciò esercitasse, nel primo periodo della guerra, un’influenza negativa sull’efficienza della disciplina militare. Prima della guerra, come ben sapete, noi possedevamo degli eccellenti quadri militari che erano, senza possibilità di dubbio, fedeli al partito e alla patria. Basterà dire che quelli che riuscirono a sopravvivere, nonostante le tremende torture loro inflitte nelle prigioni, si sono dimostrati fin dai primi giorni della guerra veri patrioti ed hanno combattuto eroicamente per la gloria della patria; penso a camerati come Rokossovsky, che, come ben sapete, era stato imprigionato, come Gorbatov, Martskov, oggi delegato al nostro congresso, Podlas, comandante di prim’ordine che perì al fronte, e molti altri. Molti di essi però perirono in campi di concentramento e in prigione, e l’esercito non li vide nelle sue file.

Tutto ciò provocò la situazione esistente al principio della guerra, così grave di minacce per la patria.

Sarebbe un errore dimenticare che dopo i primi gravi disastri e dopo le disfatte al fronte Stalin pensò che fosse giunta la fine. In uno dei discorsi tenuti in quei giorni egli disse: ” Abbiamo perduto per sempre tutto quello che Lenin aveva creato “. Successivamente, per un lungo periodo, Stalin non diresse più operazioni militari e cessò da qualsiasi attività. Egli riprese una direzione attiva solo quando alcuni membri del Politburo si recarono da lui per dirgli che era necessario prendere alcune misure immediate per migliorare la situazione sul fronte.

Il minaccioso pericolo che sovrastò la patria nel primo periodo della guerra fu quindi dovuto in gran parte agli errati metodi direttivi esercitati da Stalin nei confronti del paese e del partito.

Non parliamo, comunque, soltanto di quel momento in cui ebbe inizio la guerra e che provocò una grave disgregazione nell’esercito e gravi perdite al paese. Anche dopo che la guerra era già incominciata, il nervosismo e l’isterismo dimostrato da Stalin nell’interferire nelle operazioni militari causò gravi danni al nostro esercito.

Stalin era ben lungi dal comprendere la vera situazione che si era creata sul fronte e ciò era naturale perché, durante l’intera guerra patriottica, egli non visitò mai un settore del fronte o una città liberata, se si eccettua una breve passeggiata in macchina sull’autostrada Mozhaisk, in un periodo in cui la situazione sul fronte si era stabilizzata. A questo episodio accidentale furono dedicate molte opere letterarie piene di fantastici racconti di ogni genere e un numero infinito di quadri. Contemporaneamente, Stalin interferiva nelle operazioni militari e diramava ordini che non tenevano affatto conto della vera situazione su un determinato settore del fronte e che non solo non potevano migliorarla ma provocavano enormi perdite umane .

Mi permetterò, a tale proposito, di ricordare un fatto caratteristico che dimostra come Stalin dirigesse le operazioni sul fronte. Partecipa al nostro Congresso il Maresciallo Bagramyan che, nella sua qualità di ex capo delle operazioni al Quartiere Generale del fronte sud-occidentale, potrà confermare quanto sto per dirvi.

Essendosi nel 1942 creata una situazione eccezionalmente grave per il nostro esercito nella regione di Kharkov, avevamo opportunamente deciso di rinunciare ad un’operazione che si proponeva come obiettivo l’accerchiamento di Kharkov, in quanto la situazione esistente in quel momento minacciava per il nostro esercito conseguenze fatali qualora l’operazione fosse stata proseguita.

Comunicammo ciò a Stalin, precisando che la situazione richiedeva dei mutamenti nei piani operativi onde impedire al nemico di eliminare un importante settore del nostro esercito. Contrariamente al buonsenso, Stalin respinse il nostro suggerimento e ordinò che fosse eseguita l’operazione per l’accerchiamento di Kharkov, nonostante molti gruppi dell’esercito fossero in quel momento essi stessi minacciati di accerchiamento e quindi di eliminazione.

Telefonai a Vasilevsky e gli chiesi: ” Alexander Mikhailovish, prendi una carta (Vasilevsky è oggi presente) e spiega al compagno Stalin la situazione che si è venuta creando “. Bisogna ricordare che Stalin preparava le operazioni su un mappamondo.

(Animazione nell’aula).

Sì, compagni, egli si serviva di un mappamondo e su di esso segnava la linea del fronte. Dissi allora al compagno Vasilevsky: “Spiegagli la situazione sulla carta; data l’attuale situazione non possiamo attuare l’operazione progettata. La decisione già presa deve essere modificata per il bene della patria”.

Vasilevsky rispose che Stalin aveva già studiato il problema e che non intendeva rivederlo per parlargli della cosa in quanto questi non voleva ascoltare argomenti in proposito.

Dopo aver parlato con Vasilevskv, telefonai a Stalin nella sua villa; Stalin però non rispose e venne al telefono Malenkov. Dissi al compagno Malenkov che chiamavo dal fronte e che volevo parlare personalmente con Stalin. Stalin fece dire da Malenkov che dovevo parlare con quest’ultimo. Ribattei per la seconda volta che desideravo informare personalmente Stalin della grave situazione che si era andata creando sul fronte; Stalin però non ritenne opportuno sollevare il microfono e confermò che dovevo parlare con lui attraverso Malenkov, per quanto distasse dall’apparecchio solo pochi passi.

Dopo avere “ascoltato” in tal modo il nostro appello, Stalin disse: “Tutto deve restare immutato!”.

Quale fu il risultato di questa decisione? Quanto di peggio si potesse prevedere. I tedeschi circondarono i nostri raggruppamenti militari e perdemmo quindi centinaia di migliaia di soldati. Questo fu il ” genio ” militare di Stalin e questo il prezzo che tale ” genio ” ci costò.

(Movimenti nell’aula).

Un giorno, dopo questo, durante una riunione di Stalin con i membri del Politburo, Anastas Ivanovich Mikoyan ebbe a dire che Krusciov aveva ragione quando telefonò a proposito della situazione di Kharkov e che era un peccato che i suoi suggerimenti non fossero stati accettati.

Avreste dovuto vedere come si infurio Stalin! Come si poteva ammettere che Lui, Stalin, avesse avuto torto! Egli era dopotutto un ” genio” ed un ” genio ” non può che aver ragione! Tutti possono sbagliare, ma Stalin riteneva di non aver mai sbagliato e di aver avuto sempre ragione. Egli non ammise mai con alcuno di avere errato, né poco né molto, nonostante avesse commesso non pochi errori sia nel campo teorico che in quello pratico. Dopo il Congresso dovremo probabilmente riesaminare numerose operazioni militari del tempo di guerra e presentarle nella giusta luce.

La tattica nella quale Stalin insisteva, ignorando i rudimenti della strategia bellica, ci costò molto spargimento di sangue, fino a quando non riuscimmo ad arrestare il nemico e a passare all’offensiva.

I militari sanno che già verso la fine del 1941, invece di svolgere vaste manovre atte ad accerchiare il nemico onde colpirlo alle spalle, Stalin insisteva sugli attacchi frontali e la conquista successiva di villaggi. Ciò ci costò enormi perdite fino a quando i nostri generali, sulle cui spalle ricadeva tutto il peso dello svolgimento della guerra, non riuscirono a rovesciare la situazione e a passare a operazioni più flessibili, le quali provocarono immediatamente sul fronte importanti mutamenti in nostre favore.

Ancor più deprecabile fu il fatto che, dopo la grande vittoria sul nemico conquistata a così caro prezzo, Stalin cominciò a diffamare molti dei comandanti che tanto avevano contribuito alla vittoria sul nemico, poiché egli non ammetteva la possibilità che servizi resi sul fronte potessero essere attribuiti se non a lui.

Stalin era profondamente interessato alla valutazione del compagno Zhukov quale capo militare e mi chiedeva spesso cosa pensassi di lui. Io gli dissi allora: ” Conosco Zhukov da lungo tempo e lo ritengo un bravo generale e un buon capo militare”.

Dopo la guerra Stalin cominciò a raccontare un mondo di sciocchezze su Zhukov dicendo tra l’altro: ” Voi lodate Zhukov, ma egli non lo merita. Si dice che prima di ogni azione sul fronte Zhukov avesse l’abitudine di prendere una manciata di terra, annusarla e dichiarare: ” Possiamo dare inizio all’attacco “, o viceversa, ” il piano operativo stabilito non può essere attuato “. Io dichiarai allora: ” Compagno Stalin non so chi abbia inventato questa storia ma essa non risponde a verità “.

È possibile che Stalin stesso abbia inventato questa storia allo scopo di minimizzare la parte svolta dal maresciallo Zhukov ed i suoi talenti militari.

In questo campo Stalin invece cercava molto energicamente di rendersi popolare come un grande capo e in varie occasioni cercò di inculcare nel popolo l’idea che tutte le vittorie conquistate dall’Unione Sovietica durante la grande guerra patriottica erano dovute al coraggio, all’iniziativa audace e al genio di Stalin e non di altri. Al pari di Kryushkov (il famoso cosacco che compì contemporaneamente a sette persone lo stesso abito).

(Animazione nell’aula).

Sempre a questo proposito, prendiamo ad esempio, i nostri films storici e militari ed alcune opere letterarie; essi ci provocano la nausea in quanto il loro vero obiettivo è la diffusione di un solo tema: ” l’elogio di Stalin come genio militare “. Pensiamo al film ” La caduta di Berlino “.

In esso il protagonista è soltanto Stalin: egli emana ordini in una sala in cui le molte sedie sono vuote ed un uomo soltanto si avvicina a lui per riferirgli qualcosa: si tratta di Poskrebyshev, la sua fedele guardia del corpo.

(Risate nell’aula).

Dove è il comando militare? Dove il Politburo? Dov’è il governo? Cosa mai stanno facendo? Cosa li tiene occupati? Nel film essi non esistono e Stalin agisce al posto di tutti: egli non riconosce alcuno, non si consulta con alcuno. Ogni cosa viene mostrata alla nazione in questa falsa luce. Perché? Per circondare Stalin di gloria, contrariamente alla realtà o alla verità storica.

Sorge una domanda: dove sono i militari sulle cui spalle ricadeva il peso della guerra? Essi non sono presenti nel film; accanto a Stalin non vi è posto per loro.

Non fu Stalin, ma furono il partito nel suo complesso, il governo sovietico, il nostro eroico esercito, i suoi intelligenti capi e valorosi soldati, l’intera nazione sovietica ad assicurare la vittoria nella grande guerra patriottica .

(Applausi scroscianti e prolungati nell’aula).

I membri del Comitato Centrale, i ministri, i nostri esperti economici, gli esponenti della cultura sovietica, i direttori delle organizzazioni sovietiche e delle sedi locali del partito e del governo, gli ingegneri ed i tecnici, ognuno al suo posto di lavoro, contribuirono generosamente con la loro energia e con la loro competenza ad assicurare la vittoria sul nemico.

Un eccezionale eroismo fu dimostrato dal nucleo vitale del nostro popolo. La gloria avvolge tutta la nostra classe lavoratrice: dai contadini dei kolkos all’intelligentzia sovietica che, sotto la direzione degli organi del partito, seppe superare indicibili ostacoli sopportando i disagi della guerra, dedicando tutte le sue energie alla causa della difesa della patria.

Imprese coraggiose ed importanti furono compiute dalle donne sovietiche che sopportarono sulle loro spalle il pesante onere della produzione negli stabilimenti, nei kolkos e nei vari settori economici e culturali; molte donne parteciparono direttamente alla guerra patriottica sui vari fronti. La nostra valorosa gioventù diede un contributo incommensurabile, sia sul fronte che nelle retrovie, difendendo la patria sovietica e sterminando il nemico.

Degni di gloria immortale sono i servizi resi dai soldati sovietici e dai loro comandanti, dai lavoratori politici di ogni rango; dopo l’annientamento di notevole parte dell’esercito, nei primi mesi di guerra, non persero la testa e seppero riorganizzarsi mentre i combattimenti proseguivano. Essi crearono a rafforzarono, mentre la guerra continuava, un esercito forte ed eroico che non solo seppe resistere alla pressione di un nemico forte ed astuto ma anche annientarlo.

Le magnifiche imprese di centinaia di milioni di persone, in oriente ed occidente, durante la lotta contro la minaccia di un dominio fascista che pendeva su di noi, rimarranno per secoli e millenni nella memoria dell’umanità grata.

(Applausi scroscianti).

La parte principale e il merito maggiore della vittoriosa conclusione della guerra spettano al partito comunista, alle forze armate dell’Unione Sovietica e a decine di milioni di cittadini sovietici educati dal partito.

(Applausi scroscianti e prolungati).

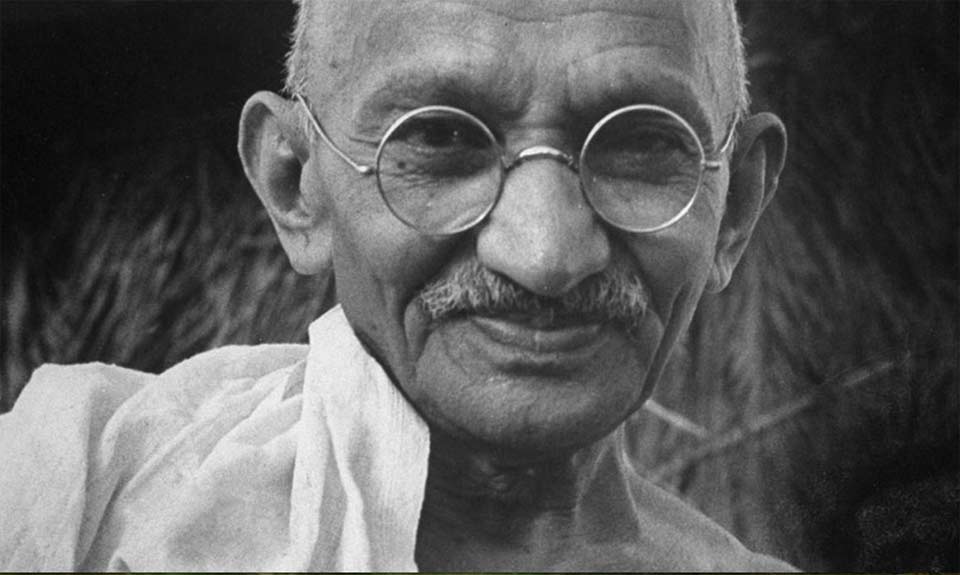

Discorso di Gandhi alla Conferenza delle relazioni inter-asiatiche, New Delhi, 2 aprile 1947

Chi era Gandhi? Partire dalla risposta a questa domanda – che di per sé è complessissima – aiuta però a comprendere molto delle sue scelte e della sua visione, sia teorica che soprattutto pratica del mondo, e le sue scelte verso l’indipendenza dell’India.

Tutte le battaglie di Gandhi sono le battaglie di un avvocato che conosce il diritto, la sua forza e i suoi principi, e li usa, da persona colta, contro chi lo ha promulgato e ne chiede il rispetto.

La sua politica indipendentista si gioca su un principio fondamentale che verrà ripreso nelle lotte per i diritti civili in tutto il mondo, non solo dai movimenti indipendentisti e anti-coloniali.

Se un cittadino paga le tasse, deve rispettare le leggi, i codici civili e penali, sottostare alle procedure di quei codici, deve svolgere il servizio militare, deve adottare documenti e permessi governativi, allora deve anche poter votare.

Questo significava sostanzialmente che – per numero di cittadini – le potenze europee come Francia e soprattutto Inghilterra, avrebbero avuto parlamenti nazionali con membri in maggioranza provenienti dalle colonie. E all’inaccettabilità di questa ipotesi, fece corrispondere il rifiuto ad accettare tutti gli altri obblighi. Perché, per gli stessi fondamenti del diritto occidentale, non può esistere un principio giuridico che preveda solo obblighi senza diritti.

Mohandas Karamchand Gandhi nasce il 2 ottobre 1869 a Porbandar. La sua famiglia appartiene alla comunità modh, gruppo tradizionalmente dedito al commercio: il nome Gandhi significa infatti “droghiere”. Nei primi anni di scuola Gandhi viene poco apprezzato. Segue poi gli studi superiori presso Rajkot, dove il padre si era trasferito per ricoprire l’incarico di Primo ministro del locale principato.

All’età di diciotto anni, tre anni dopo la tragica morte del padre, parte per studiare da avvocato presso la University College di Londra. Considerando l’impossibilità di rispettare i precetti induisti in Inghilterra, la sua casta si oppone alla partenza. Gandhi parte nonostante le discordie e per questo viene dichiarato fuori casta dal capo della sua comunità.

A Londra Gandhi si adatta alle abitudini inglesi, vestendosi e cercando di vivere come un gentleman.

Due giorni dopo aver passato gli esami di giurisprudenza parte dall’Inghilterra, il 12 giugno 1891, per tornare in India: una volta sbarcato a Bombay apprende che la madre era morta. Con l’aiuto del fratello viene riammesso nella sua casta e inizia a praticare l’avvocatura; avrà però difficoltà ad esercitare la sua professione: le sue conoscenze sono soprattutto teoriche e non conosce ancora bene il diritto indiano. Inoltre è imbarazzato nel parlare in pubblico

Ritorna allora a Rajkot per lavorare con suo fratello, facendo il lavoro di avvocato. Due anni dopo, la ditta indiana Dada Abdullah & C., che commercia nel Natal, lo incarica di difendere una causa in Sudafrica.

In Sudafrica entra in contatto con l’apartheid (segregazione dei neri). Ma viene soprattutto a contatto con il pregiudizio razziale e con le condizioni di quasi schiavitù nelle quali vivono i suoi 150 mila connazionali. Questa situazione lo porterà a un’evoluzione interiore profonda. Diversi aneddoti sono stati raccontati direttamente da Gandhi a titolo di «esperienze di verità» e meritano di essere riportati per capire questo cambiamento: un giorno, in un tribunale di Durban, il magistrato gli domanda di togliere il turbante. Gandhi si rifiuta di obbedire e viene espulso dal tribunale. Si fa espellere anche da un treno a Pietermaritzburg, non avendo accettato di passare dal vagone di prima classe in quello di terza classe, dato che possedeva un biglietto valido per la prima classe. In seguito prende una diligenza ed il responsabile prima gli vieta di viaggiare all’interno con gli altri passeggeri europei e poi lo picchia perché si rifiuta di spostarsi sul predellino

Dopo aver lasciato definitivamente il Sudafrica nel 1914, giunge in Inghilterra al momento dello scoppio della guerra contro la Germania: offre il suo aiuto nel servizio di ambulanza, ma una pleurite mal curata lo costringe a ritornare in India. Vi giunge il 9 gennaio 1915: sbarca nel porto di Mumbai dove viene festeggiato come un eroe nazionale. Il leader del Congresso indiano Gopal Krishna Gokhale gli suggerisce un anno di “silenzio politico”, nel corso del quale è invitato a viaggiare in treno per conoscere la vera India: Gandhi accetta e decide di percorrere il paese in lungo e in largo, di villaggio in villaggio, per incontrare l’anima indiana e conoscerne i bisogni. Così per tutto il 1915, Gandhi viaggia per conoscere la condizione dei villaggi indiani il cui numero si eleva a 700.000.

Il 18 marzo 1919 viene approvato dal governo britannico il Rowlatt Act, che estende in tempo di pace le restrizioni di libertà entrate in vigore durante la guerra. Gandhi si oppone con un movimento di disobbedienza civile che ha inizio il 6 aprile, con uno spettacolare hartal, uno sciopero generale della nazione con astensione di massa dal lavoro, accompagnato da preghiera e digiuno. Gandhi viene arrestato. Scoppiano disordini in tutta l’India, tra cui il massacro di Amritsar (13 aprile) nel Punjab, durante il quale le truppe britanniche guidate dal generale Edward H. Dyer massacrano centinaia di civili e ne feriscono a migliaia: i rapporti ufficiali parlano di 389 morti e 1000 feriti, mentre altre fonti parlano di oltre 1000 morti. Il massacro genera un trauma in tutta la nazione accrescendo la collera della popolazione. Questo genera diversi atti di violenza a seguito dei quali Gandhi, facendo autocritica, sospende la campagna satyagraha.

Dopo questo massacro Gandhi critica sia le azioni del Regno Unito, sia le violente rappresaglie degli indiani esponendo la sua posizione in un toccante discorso nel quale evidenzia il principio che la violenza è malefica e non può essere giustificata.

Gandhi allarga il suo principio di non-violenza al movimento Swadeshi puntando all’autonomia e all’autosufficienza economica del paese, attraverso l’utilizzo dei beni locali, vedendola come una parte del più ampio obiettivo della Swaraj. “Swadeshi” significava “autosufficienza” dell’India dall’economia inglese, puntando sulla produzione interna alla nazione dei prodotti necessari alla popolazione. A questo proposito nell’agosto del 1931 Gandhi aveva affermato:

« Un paese rimane in povertà, materiale e spirituale, se non sviluppa il suo artigianato e le sue industrie e vive una vita da parassita importando manufatti dall’estero »

Inizia così il boicottaggio dei prodotti stranieri, in particolare di quelli inglesi; soprattutto un settore viene visto come essenziale, quello tessile