De Luca ci aveva abituati a scoop sensazionali. All’indomani della sua elezione affermò “nominerò un vicepresidente che vi farà sognare”. Dal sogno ci siamo risvegliati con la nomina di Fulvio Bonavitacola (suo fedelissimo e di cui la procura di Salerno ha ipotizzato anche che le primarie che lo hanno portato a diventare parlamentare siano state truccate). Stavolta ha promesso “una proposta choch per il lavoro, venite e saprete”. E in effetti è stato scioccante tornare alle soluzioni degli anni settanta: “La mia proposta per il lavoro: è un piano per 200 mila giovani nella pubblica amministrazione per il Sud”. Lo ha detto, testuale, in occasione dell’assemblea nazionale per il Mezzogiorno, organizzata dalla Regione con il Governo e Unioncamere alla mostra d’Oltremare.

Meno male che gli replica Carlo Calenda (non un nobel per l’economia ma almeno Ministro dello Sviluppo Economico) “Non si possono promettere 200 mila posti di lavoro nella pubblica amministrazione. Sono invece d’accordo sulla necessità di interventi pubblici nel Mezzogiorno. Al Sud serve lavoro vero, non misure sociali di questo tipo”.

Il nodo della questione è sin troppo serio per liquidarlo come “la solita battuta provocazione” di De Luca, che va ricordato alla giovane età di 67 anni si riscopre renziano della prima ora all’ultimo congresso, ha sempre fatto politica senza svolgere alcun altro mestiere, e certamente economia se si è preso la briga di studiarla l’ha fatto poco e certamente male. A meno di non essere rimasto col cuore ai favolosi anni settanta, a quelle scelte economiche suicide da cui ereditiamo lo stratosferico debito pubblico che ci ritroviamo, uno sviluppo delle regioni del sud pari a zero, e la disoccupazione giovanile che De Luca vuole risolvere con le cure di Gava e compagnia bella.

Paul Samuelson durante un viaggio di studio nella Cina di Mao venne invitato a vedere una grande opera, migliaia di persone con le pale a rifare argini di fiumi di irrigazione; chiese come mai non adoperassero bulldozer e scavatrici e gli venne spiegato che non era un’opera pensata per l’agricoltura, ma per creare lavoro. Samuelson non si scompose e replicò “allora on dovevate dargli le pale, ma i cucchiaini”. Ecco che più o meno tutto torna, se non fosse che non siamo nella Cina di Mao, non siamo negli anni cinquanta, e se un presidente come Kennedy ebbe la saggezza di affidarsi – capendone poco di economia – alle lezioni di Samuelson (che vinse il Nobel) altrettanta saggezza non l’ha avuta né il governatore della Campania né i suoi consiglieri.

Andrebbe spiegato a De Luca che – soprattutto al sud – abbiamo un problema di sproporzione nel numero di persone impiegate nella pubblica amministrazione. Che dopo l’abolizione delle province e l’accorpamento delle funzioni da noi questo eccesso è diventato complicato anche da gestire. Che il personale pubblico viene pagato con la fiscalità generale, e che se non crei impresa (e quindi sviluppo e lavoro) quel costo diventa debito pubblico. Che in Italia quelli della generazione di De Luca sono abituati che quel debito “è solo sulla carta” e che non lo pagherà nessuno. Andrebbe spiegato che viviamo in città in cui ormai non si produce niente, e questo genera scarsa capacità di spesa, bassa propensione marginale di spesa e di risparmio, percezione di instabilità e precarietà, tutti elementi che accrescono la fragilità economica di un territorio, e ne diminuiscono la propensione all’investimento, e quindi allo sviluppo.

Andrebbe spiegato a De Luca – che pure ha conosciuto sia l’epoca di Mao sia l’ambiente agricolo – che quei tempi non esistono più. In questo poi bisognerebbe spiegargli che con i nuovi processi di organizzazione aziendale e con l’informatizzazione dei servizi, 200mila impiegati di oggi fanno quello che negli anni settanta facevano 2milioni di impiegati.

Ora, a meno che De Luca non ci spieghi esattamente “assunti a fare che cosa”, questi 200mila posti pubblici appaiono come un mercimonio elettorale, sono una promessa che on verrà mantenuta, sono un’illusione che i nostri giovani non meritano, sono un peso per la nostra economia, non creano alcuno sviluppo né crescita. Sono però la boutade che dimostra che chi l’ha sparata da un palco non ha la più pallida idea di che cosa stesse parlando. Al sud, e ai giovani del sud, serve una crescita vera, che passa anche da investimenti pubblici, ma in un sistema trasparente di gare e di appalti che non vadano sempre ai soliti noti. Servono servizi e infrastrutture per attrarre e creare impresa. Serve “tornare a produrre”. E con il gettito fiscale che se ne genera pagare anche – non a debito – gli stipendi pubblici. Anche quello dei De Luca, ormai da tanti anni. Sarebbe il caso andassero in pensione (con i contributi sempre versati dalle pubbliche casse, e col sistema retributivo di quella generazione, mentre a questi giovani tocca il ben diverso sistema contributivo).

Autore: Michele Di Salvo

Le colpe della Clinton e dei democratici

L’intelligentia americana ha guardato agli scandali sessuali, alle accuse di molestie, ai toni verso immigrati e donne, ed ha parlato delle mail di Hillary. Ha considerato il risultato scontato e spesso “per non uniformarsi alla massa, per fare un dispettuccio alla Clinton (tanto vince lo stesso)” hanno votato Jill Stein, ha disprezzato, offeso, umiliato e deriso – spesso con gli stessi toni razzisti e classisti di cui lo accusavano – sia Trump che, peggio, i suoi elettori.

Questo atteggiamento di superiorità morale e intellettuale è costato Michigan, Pennsylvania e Florida (ben il 4% in una battaglia che si è chiusa in meno di due punti percentuali).

Eppure se si fossero aperti gli occhi bastava ricordarsi che solo il 25% degli Stati Uniti sono le “grandi città” (dove ha vinto la Clinton) mentre il resto del Paese è un’enorme distesa di campi agricoli e distretti industriali, fatta di una popolazione operaia che se non ha perso casa e lavoro ha visto un calo del suo potere di acquisto di oltre il 20% in 12 anni e ne ha recuperato appena il 5%.

È fatto di una popolazione agricola fortemente minacciata dalle importazioni a basso costo, che ha visto diminuire i sussidi all’agricoltura, che ha perso gran parte della propria ricchezza.

È un paese che ha visto crescere le spese militari e impoverire le proprie case di figli mandati in guerra in luoghi che non conosce, mentre ha percepito crescere l’insicurezza in patria.

Questo paese lo si poteva conoscere uscendo dalle strade del centro di New York, di Washington, di Chicago, e lo si sarebbe potuto vedere nelle piazze. Ed anche questo era un indice riconoscibile.

Da un lato le centinaia di persone “portate” ai comizi della Clinton dai candidati democratici locali.

Dall’altro le migliaia che spontaneamente accorrevano ai discussi e discutibili comizi di Trump.

L’America di Trump non è un altro paese. Era semplicemente il paese che la classe dirigente non ha visto. E se non lo vedi non lo puoi capire, ascoltare e quindi nemmeno interpretare e rappresentare.

Trump ha semplicemente colto quel malcontento. E gli ha dato voce, sin dalla scelta dello slogan.

Riportare al centro l’America e gli americani, renderla di nuovo “grande”. Ha individuato e indicato agli americani l’origine del loro problema (irrilevante che non sia vero) nell’immigrazione di massa (che abbassa i salari) e nelle aziende americane che delocalizzano (facendo perdere posti di lavoro interni).

La ricetta a tutto questo sarebbe la sua politica. E poco importa che in fondo, nemmeno gli americani ne siano convinti. Se sappiano che non è così facile come sbandierarlo da un palco della provincia dell’Ohio.

I democratici gli hanno anteposto una ex first lady con trent’anni di politica attiva alle spalle, che ha guadagnato 200 milioni di dollari dalle lobby e che ha siglato e sostenuto quei trattati commerciali che – per il popolo americano della periferia – sono stati la causa di quei posti di lavoro persi e di quei salari ribassati.

È la donna delle banche che hanno generato la crisi, e che ora sono più ricche di prima e che a loro hanno tolto la casa.

Ed è colei le cui mail maldestramente cancellate hanno dimostrato senza scrupoli nel far fuori i suoi avversari interni ed imporsi al suo stesso partito. Pronta a fare favori (anche laddove legittimi) in cambio di fondi (circa un miliardo di dollari) per la fondazione che porta il suo nome.

Era questo il nome ed il profilo democratico che avrebbe dovuto contrastare Trump?

Trump non ha diviso il popolo americano. Il popolo americano lo era già. E nessuno se ne era accorto. O meglio, nessuno della classe dirigente americana era pronto a riconoscere e vedere che otto anni di amministrazione democratica avevano fatto molti miracoli, ma avevano fallito nell’impresa di unire.

Era più semplice attaccare la lobby delle armi (che è la stessa che arma le guerre fatte anche dai democratici) e parlare di conflitto razziale, per non vedere quella trasversale frattura sociale che non ha come segno distintivo il colore della pelle.

Gli americani sapevano del giudizio di Trump sulle donne, senza che i democratici lo ricordassero con superiorità e arrogante sufficienza (come se i Clinton fossero puritani). Lo sapevano le donne, che in un assioma tutto elitario avrebbero dovuto in massa votare una donna. E invece oltre il 46% ha scelto Trump. Forse perché le donne sono anche pronte a votare una donna, ma non solo perché donna, e certamente non si riconoscevano in quella donna in particolare.

Gli americani sapevano dei rapporti con le lobby della famiglia Clinton, e Sanders senza i grandi elettori della Clinton se la sarebbe giocata davvero sino in fondo. Ma con tutti i mal di pancia di questa candidatura forzosa e forzata, quelle mail semmai hanno fatto finire di perdere entusiasmo, in un paese e in un tipo di elezioni, in cui l’entusiasmo dei volontari e degli attivisti è tutto, Obama docet.

Tutto questo, l’erotomania di Trump e le mail della Clinton, che hanno pesato negli editoriali e nei corridoi della politica, non hanno toccato le persone comuni, che hanno scelto di andare contro un sistema ed un modo di fare politica.

Hanno frantumato il partito repubblicano distruggendo le dinastie politiche e le carriere blindate.

Hanno disertato il partito democratico che ha registrato le primarie con la più bassa affluenza della storia.

Ed anche su questo c’erano indicatori precisi. Se solo si fosse usciti dalle stanze dorate delle grandi città. Due anni fa, per le elezioni di medio termine, sono andati a votare meno del 36% degli aventi diritto, confermando e accrescendo la maggioranza repubblicana.

Anche questo avrebbe dovuto raccontare qualcosa.

Se l’America stava meglio, perché questo segnale negli ultimi due anni di amministrazione Obama?

A queste elezioni sono andati a votare meno del 56% dei cittadini. E quelle “impennate” nelle registrazioni al voto delle ultime ore di campagna elettorale non hanno minimamente bilanciato il sentimento di un paese che non si sentiva più rappresentato dalla sua classe politica.

Perché ha vinto Trump

Le ultime elezioni americane hanno molto da dirci. Molto più di quanto una prima analisi di soddisfazione o sconcerto per il risultato possano mostrare.

La prima considerazione riguarda la mania di esportare per forza quell’esperienza in altri continenti. Quella è e resta un’elezione americana, in cui hanno votato gli americani, tenendo conto dei temi a loro cari. E soprattutto tenendo conto del loro sistema elettorale. Esportare quel dato e quell’esperienza politica da noi – un gioco che ripetiamo sempre – è e resta un esercizio di stile senza alcun fondamento.

La seconda considerazione è che quell’esperienza si fonda su alcune regole che restano un unicum anche quando – poco e male – abbiamo cercato di esportarle.

La prima è un sistema bipolare secco, in cui terze vie sono sempre, in ultima analisi, dannose per il sistema, nel suo complesso, perché per pochissimi voti, spostano spesso l’ago della bilancia in stati chiave. E dovremmo essere tutti concordi sul fatto che un 2% in un paio di stati non dovrebbero modificare un’elezione presidenziale.

La seconda è che sistema americano si fonda sulle primarie. E le primarie le fanno entrambi i partiti. Questo garantisce che vi siano anche trenta candidati potenziali, che però il sistema in qualche modo esige che poi vengano ricondotti fondamentalmente a due. Questo percorso può avvenire per via “politica”, nel senso che progressivamente i candidati si accordano tra loro e convergono su quello a loro più vicino e più forte. O può avvenire per “annientamento” o per “scalata”. Ed è questo il caso che è avvenuto con Trump: da una parte almeno sette possibili alternative interne ai repubblicani non si sono “accordati” per un’alternativa credibile al tycoon di New York, dall’altra Trump – soggetto esterno ai canoni di partito, primo caso di Presidente che non ha servito nelle forze armate e che non ha mai ricoperto cariche pubbliche politiche, ha letteralmente scalato il GOP.

In questo senso Trump non si è assolutamente improvvisato nella sua decisione, come invece in molti hanno pensato sino a qualche mese fa (facilitando così la sua crescita), e non ha commesso l’errore dei vari Ross Perot che hanno tentato la via politica “dall’esterno del sistema”: un sistema che agli americani piace, e cui non sono disposti a rinunciare.

La terza considerazione è che ormai – con la velocità del sistema di comunicazione cui non siamo del tutto abituati per quanto ne parliamo – sono saltate le vecchie liturgie di partito, e i partiti in quanto tali sono diventati soggetti scalabili. E dove non lo dovessero essere per farraginose regole interne, sono destinati a perdere consensi se non a sparire del tutto.

Trump si è semplicemente proposto come uomo forte e determinato, un pezzo concreto del sogno americano, fuori dalle logiche dei partiti e lontano dalle dinamiche di Washington. Che sia vero oppure no non è determinante. Quello che è risultato vincente è che è riuscito a vendersi come tale. E questo perché – altro tema che non va sottovalutato – ha mostrato che lui, questa nuova comunicazione veloce, cruda, politically-uncorrect, diretta e disintermediata, la conosce (certamente meglio dei suoi avversari) e la sa gestire.

La quarta considerazione riguarda il sistema nel suo complesso, fatto di opinionisti, sondaggisti, consulenti politici. Un intero mondo abituato a pensare stando “in un solo luogo” e ritenendo che “quel luogo” sia il tutto. Un vizio complessivo che non riguarda gli Stati Uniti ma un pò tutti i paesi, e che questa volta è diventato macroscopico.

A furia di vivere un certo ambiente hanno considerato non credibile che la realtà vera fosse differente, e qualsiasi dato è stato letto come “deviazione” dalla direzione standard. Va detto che questa tendenza ha riguardato anche i consulenti di Trump, basti pensare che ha cambiato ben tre campaign manager in 5 mesi, e che lo stesso staff, prima che cominciassero ad arrivare i dati, aveva commentato “per vincere ci servirebbe un miracolo”.

È evidente che invece “il candidato Trump” aveva un polso della situazione e della società americana ben diverso da quello dei “politici di professione” e del suo stesso staff.

Donald Trump ha parlato all’America bianca, ha usato una retorica della divisione e spesso della contrapposizione. Ma il suo messaggio è stato recepito perché l’America era già divisa.

Ben più che in colori della pelle, in donne e uomini, in minoranze e maggioranze, la divisione era – e forse Trump è l’unico candidato che se ne è accorto – sociale e trasversale.

Tra un’America che dopo la crisi si era ripresa, ed una – la vasta classe media – che aveva perso casa, lavoro, potere d’acquisto, e rappresentanza politica.

Nessun candidato rappresentava questa maggioranza apparentemente invisibile che spesso non è andata a votare, ma almeno Trump ha usato le loro parole, le loro ansie, espresso i loro bisogni.

Quindi chi vincerà le elezioni americane?

Chi vincerà le elezioni presidenziali Usa 2016?

Lo show è previsto per la notte tra l’8 e il 9 novembre.

Di show si tratterà, con oltre 250 testate accreditate presso i comitati dei due maggiori candidati: un mare di circa duemila persone tra stampa, televisione radio, e naturalmente tanto web. Da ogni parte del mondo.

Solo in America si stimano 150 milioni di telespettatori nella curva dele quattro ore, da costa a costa. Il web si attende oltre 3 miliardi di pagine visitate ogni ora (e l’attacco del 21 ottobre non promette nulla di buono in proposito).

Il sentiment europeo è tutto per Hillary Clinton.

Quanto questo sia corrispondente al sentiment degli elettori americani è un altro discorso.

Anzi, la prima cosa di cui tenere conto è proprio questa: una Clinton benvista all’estero come interlocutore e partner è esattamente la sua debolezza interna. L’America che cresce poco dopo la recessione pre-Obama e che ha perso milioni di posti di lavoro è stata fortemente sollecitata dagli slogan di Trump. Quel “prima gli americani” e “America nuovamente forte” fa breccia in quelle masse che vedono le enormi spese militari all’estero e la fuga delle imprese a caccia di salari più bassi come un problema che difficilmente “un nome noto” e protagonista della politica Usa degli ultimi trent’anni potrà affrontare.

Del resto Trump ha vinto proprio perché vendutosi e percepito come uomo fuori dagli schieramenti e dalla carriera politica.

Il vero tema che emerso è la straordinaria debolezza e mancanza di leader in campo repubblicano: distrutto prima dal Tea-Party, che lo ha radicalizzato a destra, fortissimo nelle competizioni locali (e non a caso da decenni detentore delle maggioranze al Congresso e spesso anche al Senato), il partito conservatore americano fa fatica a trovare un candidato forte, che emerga tra i nomi noti della leadership e capace di unire il partito.

E non è un caso che nella sfida tra i senatori Marco Rubio e Ted Cruz, il Governatore della Florida Jeb Bush, il Governatore del New Jersey Chris Christie, Carso, Fiorina, e Governatori o ex come Gilmore, Scott Walker, Jindal, Huckabee, Kasich, Pataki, Perry o Senatori e ex come Graham, Rand Paul, Marco Rubio, Rick Santorum, alla fine abbia prevalso Donald Trump.

Nessun primo inter pares che ha lasciato campo libero a qualcosa che va oltre il semplice populismo tipico dei “miliardari americani in cerca di potere”.

Ed un tema di mancanza di leadership che si riproporrà tra quattro e forse anche otto anni.

Ago della bilancia saranno, ancora una volta, tre categorie di persone ed elettori, che almeno sulla carta nessuno dei candidati rappresenta davvero.

Sono i giovani alla prima esperienza elettorale, sono gli immigrati di prima generazione al primo accesso al voto e quelli di seconda generazione a seconda che si registrino o meno al voto.

Sono le donne, soprattutto le donne, che come abbiamo visto sono state quelle più chiamate in causa e che per la prima volta hanno una propria candidata che può vincere, soprattutto contro un candidato che, al di là delle parole, chiaramente non le rappresenta (e ne ha scarsa considerazione).

E tuttavia va ricordato che li Stati Uniti sono un paese vasto (ben sei ore di fuso orario) e molto eterogeneo. Un insieme di stati centrali, normalmente tendenzialmente conservatori, che salvo rare eccezioni sono anche poco densamente popolati, ed esprimono quindi “pochi voti presidenziali”.

Gli stati della costa, più giovani, industrializzati, ricchi e tecnologici, non privi di contraddizioni anche politiche.

La California ad esempio, che esprime spesso due senatori democratici, ma quasi sempre amministrata da governatori repubblicani. O lo Stato di New York, in cui hanno convissuto un sindaco repubblicano, una maggioranza in congresso e in senato democratica e un governatore repubblicano.

In America si vince con la maggior parte dei voti presidenziali, e non con la maggior parte dei voti popolari. Per cui si può anche stravincere da qualche parte in termini di voti, e perdere di strettissima misura in Stati chiave, e perdere quindi le elezioni complessive.

Andrà quindi con attenzione compreso sino a che punto i candidati al Congresso, in Senato, i Governatori e i Sindaci dei singoli Stati spingeranno con forza, fondi e determinazione per il corrispondente candidato Presidente, o se tutto verrà sostanzialmente lasciato al sentiment dell’elettorato, smarcando il proprio destino dal candidato alla Casa Bianca (ipotesi molto probabile per Trump, meno per la Clinton).

Stando ai sondaggi di quindici giorni prima del voto i rapporti dovrebbero essere – in termini di intenzioni di voto quantitativo sul voto popolare – di 48 a 42.

Quanto sia poi spalmato questo voto non è dato sapere, anche se la conta pare sia abbastanza netta, con pochi stati in bilico.

262 voti sono praticamente già accreditati per la Clinton, 164 già attribuiti a Trump, e solo 112 sarebbero i voti ancora da assegnare (va ricordato che viene eletto chi si aggiudica almeno 288 voti).

Con la Clinton sarebbero

Michigan (16)

Illinois (20)

New Jersey (14)

Washington (12)

Rhode Island (4)

Delaware (3)

Maine CD1 (1)

New Hampshire (4)

Maine (2)

Wisconsin (10)

Colorado (9)

Oregon (7)

Pennsylvania (20)

Virginia (13)

Connecticut (7)

New Mexico (5)

Massachusetts (11)

New York (29)

California (55)

District Of Columbia (3)

Hawaii (4)

Maryland (10)

Vermont (3)

Sarebbero assegnati a Trump

Indiana (11)

Texas (38)

Missouri (10)

South Carolina (9)

Utah (6)

Louisiana (8)

Mississippi (6)

Montana (3)

South Dakota (3)

Tennessee (11)

Alaska (3)

Kansas (6)

Nebraska CD2 (1)

Alabama (9)

Arkansas (6)

Kentucky (8)

Idaho (4)

Nebraska (4)

North Dakota (3)

Oklahoma (7)

West Virginia (5)

Wyoming (3)

Ancora da assegnare secondo gli analisti sono

Georgia (16)

Florida (29)

Ohio (18)

North Carolina (15)

Nevada (6)

Minnesota (10)

Iowa (6)

Arizona (11)

Maine CD2 (1)

Lettera agli studenti

Ieri sono stato invitato a far parte della giuria che ha avuto l’onere e l’onore di valutare i progetti di StudentsLab. Ragazzi delle scuole superiori della Campania che hanno realizzato una “mini azienda” con prodotti concreti da loro immaginati e realizzati.

Per me non è stata una sorpresa vedere l’energia, la qualità, le idee, l’impegno dei “nostri ragazzi”, di quelli che comunque è andata si sono messi in gioco e in discussione ed hanno accolto critiche e consigli. C’erano molte buone idee e molte su cui lavorare. Ma quello che conta di più è che c’era uno spaccato di una intera generazione di ragazzi che ha mostrato di essere “pronta a entrare” con coraggio nelle sfide che si aprono davanti a loro.

Io, lo ammetto, sono stato tra i giurati più duri, meno transigenti, ed ho cercato di dare almeno un consiglio e di valorizzare almeno un elemento positivo a tutte le squadre e per tutti progetti in competizione. Ma sono stato duro, ed è stata una scelta.

Non c’è stato molto tempo per parlare con tutti, ma c’è qualcosa che, partendo dall’esperienza di ieri, vorrei dire a quei ragazzi, e partendo da loro a tutti gli studenti dei licei, che si apprestano a scegliere studi specialistici o ad entrare nel mondo del lavoro.

Siate esigenti. Prima di tutto da voi stessi. Vi apprestate a confrontarvi con i ragazzi di tutta Italia, non accontentatevi del luogo e del ruolo e dello stereotipo in cui qualcuno vi ha già mentalmente relegato. Chiedete alla scuola, ai vostri genitori, ai vostri insegnanti, di dirvi sempre dove migliorare, di non accontentarvi delle cose che “fate bene” e di mettervi alla prova su quelle che “ancora fate male”. Puntate all’eccellenza, esigete l’eccellenza, pretendete che vi si diano gli strumenti per essere forti davanti alle critiche, anche le più feroci. Puntate i piedi e stringete i pugni e gridate con forza che avete bisogno di vincere, e per questo dovete esigere di “saper perdere”.

Il mondo vi dirà le cose male, non sarà sempre sensibile con voi e pronto a consolarvi, vi faranno sgambetti e certamente le persone corrette che incontrerete saranno di gran lunga meno di quelle scorrette. Scegliete con tenacia e coerenza a quali di queste due categorie appartenere.

Perdere nel confronto con un’idea migliore della vostra è un onore, che deve insegnare ad avere idee sempre migliori. Perdere con un’idea “peggiore” ma presentata meglio, genera rimpianto, senso di ingiustizia e crea demotivazione. E quindi esigete l’eccellenza, pretendete di incontrare nella vita qualcuno che certe cose ve le dica con durezza e onestà, professionale e umana. Vi sta facendo un regalo, se non per oggi, certamente per domani. Perché chi vi vuole davvero bene, e crede in voi, vi darà un voto in meno di quello che meritate se sa che potete dare di più, e mai un voto in più che vi fa rallentare nella vostra crescita.

La libertà, ha scritto di recente Vasco Rossi, costa soltanto qualche rimpianto. E nell’augurarvi di essere sempre liberi, il mio augurio è che quel conto di rimpianti sia il minore possibile.

Per questo non fate sconti. Chiedete di fare un tema in più, un esercizio in più, un’interrogazione in più, di ottenere una spiegazione in più. È vostro diritto, ma è anche vostro dovere. E non per “dio e per la patria”, ma per voi stessi, per mettere da parte il capitale più prezioso da investire in ciò che più vi appartiene: il vostro futuro.

Si ripete spesso che nella vita non bisogna accettare compromessi, in una vita che è fatta di compromessi, alle volte severi. I primi cui non dovete concedere compromessi siete voi stessi, quando vi accontentate, quando “la sufficienza” (ben al di sotto delle vostre potenzialità) tutto sommato vi sta bene. Chi vi vuole mediocri vi dirà che “va bene così”. Abbiatene timore, e certamente non ditegli grazie.

Voi avete avuto più coraggio e voglia di mettervi in gioco di quanti, di altri licei spesso più blasonati, non si sono presentati: un’occasione che spesso non hanno scelto i ragazzi di non cogliere, ma che i loro insegnanti non hanno nemmeno proposto. Per questo siete stati bravi, ed avete avuto un’esperienza che a tanti vostri coetanei è mancata. Adesso, a ciascuno di voi, compete di metterla a frutto nel migliore e più produttivo dei modi. Cosa potevate fare di più e di meglio? Cosa è stato al di sotto delle vostre aspettative e potenzialità? Rispondete a queste domande ogni volta che finite un compito, che chiudete un lavoro, che finite un progetto. Vi scoprirete ogni volta migliori di quanto voi stessi pensavate. E davvero sarete liberi di fare quello che vorrete della vostra vita. Senza che nessuno vi dica di accontentarvi, qual è il posto dove dovete stare, e i sogni troppo grandi per voi.

L’unico limite ve lo date voi. Il mondo, tutto quanto e tutto intero, è li che vi aspetta.

Cosa è successo nel terzo dibattito tra Trump e la Clinton?

Il terzo ed ultimo dibattito tra Donald Trump e Hillary Clinton può essere annoverato come un esempio da manuale sotto tutti e tre i punti di vista.

Esempio di ottima ed equilibrata moderazione da parte del conduttore Chris Wallace, una vera icona del giornalismo americano. Figlio di Mike Wallace, reporter di “60 minuti alla CBS”. Dopo il divorzio dei genitori suo patrigno è stato Bill Leonard, presidente della CBS News, che lo ha affiancato a Walter Cronkite già nel 1964. Ha lavorato per la carta stampata (al Boston Globe, uno dei giornali più rigorosi al mondo, quando era studente ad Harvard e a Yale), ma la passione per il giornalismo politico lo ha proiettato prevalentemente in televisione, in NBS e Fox, sempre ai vertici dei programmi di approfondimento come della cronaca politica, già dal 1982 al 1989 quando fu tra i più longevi “corrispondenti anziani” dalla casa Bianca.

Un curriculum di grande rispetto con una conoscenza della politica e del giornalismo politico che abbiamo visto perfettamente applicato al terzo dibattito. Nessuna remora a interrompere i candidati, a riportarli sul punto della domanda, nessuna soggezione alla storia politica, alla reputazione ed all’atteggiamento dei suoi interlocutori, perfetta conoscenza del tema di domanda, e grandissima esperienza nella moderazione dei temi, riuscendo nel difficile compito anche di far rispettare i tempi della risposta e delle repliche.

Un giornalismo d’altri tempi che è risultato imparziale ed equilibrato ed ha consentito ai telespettatori di entrare nel merito (primo blocco in particolare) delle rispettive posizioni su temi di cronaca e attualità della politica nazionale.

Esempio da manuale di come si gestisce un dibattito da parte di un candidato. È il caso della Clinton che ha preparato a lungo le risposte per stare nei tempi e nelle giuste percentuali: 2/3 del tempo per essere precisa nell’esporre la sua posizione e la sua risposta su ogni punto, e 1/3 per attaccare l’avversario.

Lo si è visto su tutto: nomine alla Corte Suprema, aborto, controllo delle armi, immigrazione, controllo confini, mailgate, nucleare, economia interna, rispettive fondazioni benefiche, trattamento di donne e immigrati.

La Clinton ha prevalso su qualsiasi argomento, anche quelli teoricamente più congeniali ai repubblicani ed a Trump, come immigrazione, intervento militare, capacità di comando, sicurezza interna.

Il passaggio probabilmente più “potente” è stato sul cavallo di battaglia di Trump che si è sempre speso come “l’uomo contro i politicanti” che non fanno nulla, mentre lui ha costruito una grande azienda: la Clinton ha replicato ricostruendo cosa faceva Trump in parallelo al suo curriculum “mentre io ero nella stanza dei bottoni durante la cattura di Bin Laden Trump produceva miss Universo, mentre io difendevo i diritti delle minoranze Trump veniva accusato di discriminazione, mentre io mi laureavo con le mie forze Trump avviava la sua azienda con i soldi di papà, mentre io pago le tasse Trump non mostra la sua dichiarazione dei redditi e non ha versato un solo dollaro di tasse federali, e ne paga meno degli immigrati che insulta”.

Un parallelo senza concessioni. E senza diritto di replica. Fondato su semplici fatti esposti in maniera sequenziale, manichea, diretta, semplice.

Esempio infine da manuale di come non si deve affrontare un dibattito in televisione. È il caso di Trump che è apparso sconclusionato, non organizzato, violento (cosa che è maggiormente emersa in senso negativo essendo la sua avversaria una donna), irrequieto.

Non ha mai risposto nel merito, ha sempre cambiato discorso e spostato l’attenzione su altri argomenti. Non ha presentato un solo dato che avesse un minimo di fonte.

Ha negato l’evidenza di sue stesse dichiarazioni e posizioni precedenti – cosa che ci stava due mesi fa ma non all’ultimo dibattito quando non si ha tempo per una polemica e precisazioni successive in campagna elettorale.

Il suo cedimento maggiore è stato ripetere più volte “una presidenza Clinton” rivolgendosi alla sua antagonista, il che ha reso materiale e concreto il successo della sua avversaria.

Peggio ancora il discorso libero finale con l’invito al voto: Trump non ha fatto il suo, si è limitato ad attaccare e replicare a quanto detto dalla Clinton, che altro non era che un invito all’unità nazionale ed al bisogno che tutti partecipassero al voto ed alla campagna.

La pietra tombale è stata la domanda tecnica, se avrebbe accettato il risultato: alla posizione presidenziale della Clinton “abbiamo una tradizione di elezioni libere e noi accettiamo i risultati anche se non ci piacciono, ed è questo che ci si deve aspettare da ogni candidato”, la risposta di Trump è stata “non lo so, vedrò quel giorno”, il risultato del voto è falsato “da una stampa corrotta e iniqua, e un voto a cui si registrano milioni di persone che non ne hanno diritto” e ancora “abbiamo un candidato come la Clinton che per i suoi reati non dovrebbe nemmeno poter concorrere”.

Un assist alla Clinton formidabile per replicare: “un anno di indagini mi hanno prosciolto da qualsiasi ipotesi di accusa, non sono stata accusata di niente, ogni volta che Trump pensa che le cose vadano diversamente da come vuole lui, dice che tutti ce l’hanno con lui, quando ha perso alcune primarie repubblicane lì il voto era corrotto, quando non ha avuto un Emmy per i suoi programmi, anche i Emmy erano corrotti” per chiudere “sarà anche divertente ma non è così che funziona la nostra democrazia”.

La conclusione da cronaca del conduttore “abbiamo una tradizione in cui la sera dei risultati il candidato perdente chiama il vincitore per congratularsi ed accettare il risultato, lei sta dicendo che non lo farà”.

Un messaggio di sintesi che ha colpito certamente la parte moderata degli elettori di tutti gli schieramenti, anche gli indipendenti, che di certe tradizioni democratiche fanno un fondamento dell’unità dello stato e della democrazia americana. E in questo passaggio, per molti, più che per i singoli temi e punti di vista, Trump è stato percepito come un pericolo.

Il sondaggio del giorno dopo ha visto il minimo storico di Trump nelle intenzioni di voto con un 38 a 52. Una forbice che è probabilmente destinata anche a crescere.

Il web fragile

Sempre più cloud, intelligenza artificiale, dati salvati online, e le nostre vite legate ad app di acquisto, servizi e pagamenti in tempo reale.

Tutto facilmente accessibile ovunque sia locato fisicamente. Ed aziende con un valore di stima borsistica inimmaginabile per qualsiasi altra tipologia di impresa “che produca beni reali”. Questo è il web, oggi, nel 2016.

Un valore legato ai nostri consumi, ai nostri bisogni, alle nostre informazioni e transazioni. A quello che leggiamo, vediamo, desideriamo, acquistiamo, al dove siamo ed al cosa ci consigliano di fare.

Un mare di informazioni il cui peso in elettroni è stato stimato in qualcosa come meno di 40 grammi, una piccola mela o un paio di fragole.

Questa rete che unisce il mondo e ci consente di guardare televisione, chiamare chiunque da qualsiasi posto, mandare messaggi in almeno venti forme diverse, mandare e ricevere mail con allegati mentre siamo in barca o in macchina, si regge su una infrastruttura reale che conoscono in pochi, e da cui tutto dipende.

Ce ne accorgiamo quando queste reti “vanno giù” ed interrompono i servizi di cui serviamo e con loro le nostre vite. Ce ne occupiamo decisamente poco quando questo patrimonio strategico per il mondo intero oltre ogni classe di confini e interessi particolari, finisce nella mani di qualche azienda (come Verizon e Amazon) che la acquistano per pochi spiccioli mettendosi a patrimonio bande di connessione garantite per i propri beni e servizi e di fatto condizionando – domani – la capacità di accesso di chiunque.

Perché Verizon e Amazon potranno anche “chiudere” il proprio core business, ma “vivranno di rendita” rivendendo la connessione e la banda dati ai propri concorrenti (ed a noi consumatori).

Questa rete così grande è legata attraverso piccoli e grandi nodi. E qualche anno fa era già stato avviato un programma per garantire che se anche una o due dorsali fossero state interrotte, la rete comunque sarebbe rimasta in piedi.

Ieri abbiamo avuto una ulteriore prova di cosa sia il web, della sua fragilità, e di quanto forse non sia un bene che i grandi servizi restino un affare privato che i privati debbano gestire.

Perché se gli utili sono privati, gli interessi sono collettivi, e quelli strategici restano nazionali se non anche geopolitici.

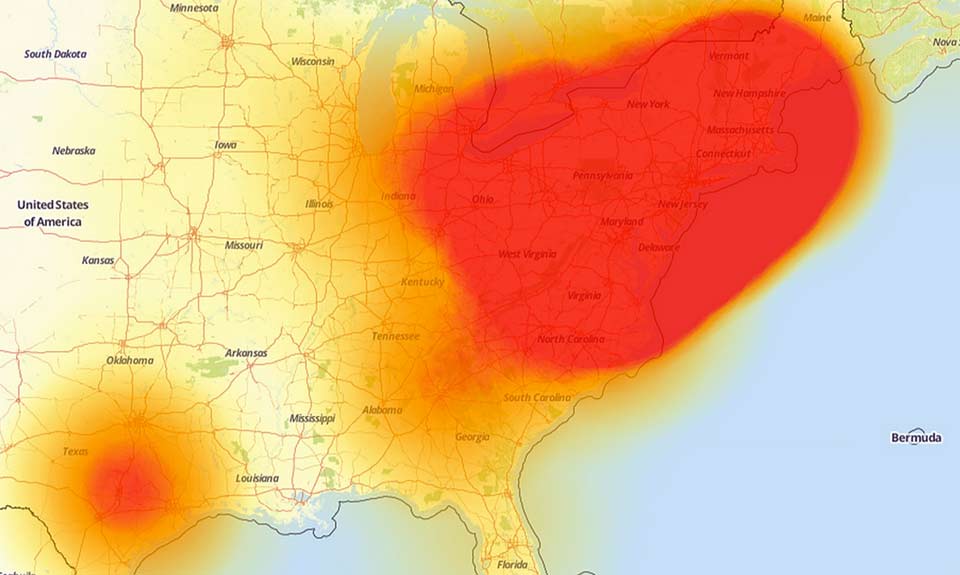

Molto sinteticamente, semplicemente, un attacco massiccio sulla rete Domain Name System service (Dyn Inc), ha letteralmente abbattuto la capacità di connessione della costa est degli Stati Uniti.

L’attacco è stato “semplicemente” un DdoS, ovvero un flusso massiccio di tentativi di connessione (parliamo di decine di milioni di accessi veloci, immediati e simultanei) su uno stesso identico nodo della rete.

Il problema è che su quel nodo e da quel nodo specifico partivano (e arrivavano) gran parte dei servizi di Paypal,Netflix, Github,Twitter, Esty, Pfizer, Visa, Reddit, CNN, FinalcialTimes, NewYork Times, Soundcloud, Spotify, Amazon, Heroku, Shopify, PagerDuty, ZenDesk (la società che gestisce le varie chat automatiche di assistenza clienti su molti siti di servizi), Braintree, Fastly, Cloudflare… solo per citare le più importanti e diffuse.

Il problema pare sia stato risolto in un paio d’ore. Bloccando gli ip di provenienza degli attacchi e contemporaneamente aumentando le risorse di rete, aumentando la capacità di traffico.

Un battito d’ali di farfalla in California che è diventato uno tsunami globale per per tre, quattro ore ha reso non accessibili decine di migliaia di blog, siti, servizi, per decine di milioni di utenti e non possiamo sapere quante vulnerabilità abbia generato.

Kyle York, chief strategy officer della Dyn, ha detto che gli hacker hanno lanciato un attacco denial-of-service distribuito con “decine di milioni” di dispositivi infetti connessi a internet.

Dave Anderson, vice presidente di dynaTrace LLC, società che monitora le prestazioni di siti web, ha dichiarato testualmente “Non ho mai visto un attacco di così vasta gravità, con un impatto su così tanti siti e di così lunga durata. Questo dimostra quanto sia vulnerabile e interconnesso il mondo, e che ormai quando succede qualcosa in una regione, ha un impatto in ogni altra regione.”

Con gli attacchi contro Internet Domain Name System, gli hacker compromettono la tecnologia di base che governa come funziona il web, rendendo l’hack di gran lunga più potente e diffuso.

Il DNS traduce i nomi di siti web in indirizzi Internet Protocol utilizzati dai computer per guardare i siti di accesso. Ma ha un difetto di progettazione: con l’invio di una richiesta di dati di routine a un server DNS da un computer, l’hacker può ingannare il sistema con l’invio di un file che mostra di nuovo gli indirizzi IP al bersaglio. Moltiplicando per decine di migliaia di volte questo processo la mole di dati di cui è inondato il computer bersaglio è enorme.

Un piccolo server può essere in grado di gestire centinaia di richieste simultanee, ma decine di migliaia in un minuto genera un sovraccarico. A quel punto la “macchina” per proteggere se stessa e i dati “si spegne”, e con lei diventano inaccessibili i siti web che ospita online.

Nel caso dell’attacco a Dyn, i computer di destinazione erano i server DNS. Senza server DNS un gran numero di siti web sono inaccessibili dagli utenti di tutto un paese o anche di tutto il mondo. In altre parole, togliendo i server DNS è come togliere tutte le indicazioni sul sistema autostradale di un paese.

William Turton ha commentato “Alcuni pensano che l’attacco sia stato frutto di una cospirazione politica, come un tentativo di abbattere internet in modo che le persone non sarebbero state in grado di leggere i messaggi di posta elettronica della Clinton trapelate su Wikileaks. O per una vendetta per aver chiuso internet ad Assange. Altri pensano che sia il solito assalto russo. Non importa chi l’ha fatto, dovremmo aspettarci incidenti come questo, e che la situazione possa peggiorare in futuro. Stiamo entrando in una nuova era.

Bruce Scheier ha ricollegato questo attacco ad una lunga serie di attacchi “diversi”, che avrebbero tutti insieme una caratteristica comune: sondare la sicurezza della rete nel suo complesso, gli effetti di un attacco e i tempi e i modi di reazione da parte delle compagnie web.

Perché – e questo è un dato che oltre ogni complottismo è più che reale – mettere offline la rete web sarebbe, oggi l’arma perfetta.

E tutto questo – certamente con un focus particolare negli Stati Uniti – non può che far tornare alla mente gli attacchi “dall’estero” al comitato nazionale democratico, alle mail della Clinton, agli attacchi cinesi di spionaggio industriale… al di là delle teorie del complotto è chiaro che – oltre le azioni degli hacktivist – la guerra geopolitica si combatte soprattutto sulle infrastrutture della comunicazione e nel mondo dell’informazione.

Se le aziende del digitale investono in Italia

Gramellini ci è andato giù duro.

“Dopo la campagna pubblicitaria sul Fertility Day che avrebbe tolto la voglia di fare figli persino al ministro Delrio, la comunicazione del governo segna un altro significativo passo avanti verso il ridicolo. Nella brochure del famoso piano Industria 4.0 (credo significhi: Industria 4 – Italia 0), che dovrebbe indurre gli stranieri a investire da noi, si legge testualmente: «L’Italia offre un livello di salari competitivo che cresce meno rispetto al resto della Unione Europea e una forza-lavoro altamente qualificata». Cioè, ci si vanta del fatto che da noi quelli bravi costano poco. L’impoverimento del ceto medio non è più una catastrofe epocale, ma un’astuta strategia per invogliare gli stranieri a derubricarci alla voce «Terzo Mondo» e farci la carità di portare qui un po’ di lavoro. A mo’ di esempio attrattivo, la brochure esibisce, gonfiando il petto, la parabola esistenziale dell’ingegnere italiano medio, che guadagna 38.500 euro all’anno contro i quasi 50.000 intascati dal suo omologo europeo (e infatti emigra appena può).”

Che la moda della comunicazione porti a mettere numeri sempre più alti è ormai condizione nota.

Ancora non ci siamo messi d’accordo su una definizione univoca di web 3.0 che già qualcuno guarda al 4,5,6.0 in qualsiasi cosa. Cosa voglia esattamente dire non è dato sapere, ma suona bene.

Così come suona benissimo dire “Apple investe a Napoli e creerà 600 nuovi posti di lavoro d’eccellenza”.

Lo slogan – perché di questo si tratta – fa il paio con Ryanair. Quella che era “brutta e cattiva” sei mesi prima quando aveva dichiarato che con queste regole pensava di ridurre le tratte nel nostro paese, e giù lo sdegno “se la compagnia low-cost vuole può anche andar via”.

Sei mesi dopo – in concomitanza con la Brexit – la stessa compagnia annuncia un piano industriale che vedrà leasing per circa un miliardo di dollari (per nuovi aerei) e nuove tratte, tra cui anche l’Italia. Immediatamente il messaggio è diventato che “Ryanair investiva un miliardo in Italia” e di colpo da “compagnia low-cost che poteva togliere il disturbo” è diventata “giovane e hi-tech company che investe in Italia”.

È la comunicazione bellezza. (Ma verrebbe da dire “anche no”).

Tornando ad Apple – che ha un contenzioso in Europa per circa 3 miliardi e in Italia ha chiuso per 600milioni (pare), agli slogan stanno seguendo i fatti, e di questi fatti si parla ben poco.

In concreto Apple si appoggerà all’Università di Napoli ed alle sue strutture, per fare sostanzialmente un corso post laurea di formazione, per insegnare a giovani e brillanti laureati “come fare app da poi vendere sulla sua piattaforma iTunes”.

Il che in sé non è una cosa negativa, anzi. Uno stimolo ed una formazione alta e qualificata.

Ma niente a che vedere con investimenti (a stento 200 mila euro per strumenti, docenti propri e spese generali). Men che meno con posti di lavoro. A ben vedere parliamo di una quindicina di persone, semmai stabilizzate che già erano nel mondo universitario.

Parliamo di opportunità: giovani che avranno e se avranno buone idee impareranno come trasformarle in app per Apple, che guadagnerà il 50% da ogni download a pagamento. E parliamo di competenze che questi ragazzi se vorranno, sapranno, e con capitali propri, potranno trasformare in aziende che offriranno sul mercato un servizio: creare app per Apple.

Perché Napoli e il sud? Perché abbiamo menti, cervelli, giovani con poche prospettive altrove e nel settore, e perché chiediamo poco o nulla pur di avere qualche eccellenza. E poi si, siamo bravi, creativi… e come diceva Gramellini – e come afferma il Governo “un ingegnere italiano medio guadagna 38.500 euro all’anno contro i quasi 50.000 intascati dal suo omologo europeo”.

E si, siamo bravi, ma in più costiamo meno.

Magra consolazione.

Speriamo non sia questo il senso del 4.0.

Le donne faranno perdere Trump

Un nuovo sondaggio ha rilevato le intenzioni di voto in Usa separandole “per sesso”.

E questo dopo che nelle ultime due settimane il dibattito si è concentrato sugli atteggiamenti sessuali di Trump, sulla sua “visione” delle donne, e dopo la sua replica sul passato di Bill Clinton, ed ancora con la contro replica delle dichiarazioni di donne “molestate” da Trump negli anni.

Per noi la questione sarebbe marginale, di puro gossip e di scarsa rilevanza politica.

Ma negli Stati Uniti, ed in generale in un contesto di politica spettacolarizzata, al punto che un americano su tre (e un elettore su due) guardano il dibattito presidenziale, la questione è davvero centrale.

Sul piano politico non c’è solo lo scandalo sessuale in sé – vero o presunto – ma la capacità di replica, l’atteggiamento con cui ci si scusa e ci si difende, l’idea stessa che quando ti candidi ad una carica pubblica non esiste la tua dimensione privata e i cittadini hanno il diritto di sapere qualsiasi cosa desiderino.

È l’idea che il politico debba essere non “il rappresentante” dei cittadini (difetti inclusi), ma “l’immagine che i cittadini voglio dare di sé al mondo”, e quindi questo difetti – che potrebbero anche essere comuni e diffusi nel popolo egli elettori – non possono appartenere agli eletti.

Il dibattito e l’analisi si sono focalizzati sul voto femminile per molti motivi, e il risultato – apparentemente banale e scontato – merita qualche riflessione più approfondita, soprattutto in relazione al voto – disgiunto – degli uomini.

Che le donne siano determinanti nelle elezioni è un dato che viene spesso citato ma altrettanto spesso non analizzato.

Il voto femminile ha cominciato ad essere determinante con l’avvento della televisione, che è coinciso abbastanza spesso con l’introduzione del suffragio universale.

Secondo gli analisti ad una maggiore spettacolarizzazione della politica coincide anche una maggiore partecipazione al voto da parte femminile (che nel novecento percentualmente leggevano meno giornali degli uomini e guardavano più televisione questo anche per la differente gestione del tempo in casa tra gli anni sessanta e novanta).

Ma un’analisi di questo genere – che pure ha molti elementi reali per quanto concerne la comunicazione politica – rischia di essere riduttiva e di non far comprendere sino in fondo l’orientamento e l’incidenza delle donne impegnate in politica.

Il voto femminile è certamente stato determinante in molte elezioni in cui il candidato era telegenico, da Kennedy a Reagan a Schwarzenegger a Clinton e Obama solo per citare i casi apicali (e bipartisan). Qualcuno si è addirittura spinto a ritenere che la scelta delle donne andasse a figure “rassicuranti” riproducendo in qualche modo il processo di selezione del compagno nella vita.

La realtà di questi anni però è ben diversa e più articolata.

Le donne non scelgono solo chi votare, ma a differenza degli anni sessanta e settanta in cui erano una agguerrita minoranza impegnata in politica, oggi sono il vero motore dell’attivismo e delle campagne elettorali.

Consapevoli, attente e informate, impegnate nella carriera e contemporaneamente nella famiglia, spesso costituiscono l’asse finanziario della famiglia, laddove non come apporto diretto di reddito, certamente come gestore.

Come l’emancipazione lavorativa è stata determinata dall’impiego massiccio delle donne nelle fabbriche nel periodo bellico e nelle ricostruzioni, così oggi il ruolo finanziario manageriale a livello familiare è diventato determinante per effetto delle bolle finanziare.

Soprattutto nell’America rurale e delle periferie le famiglie che non si sono ritrovate in bancarotta lo devono alle donne, alla loro capacità di gestione della casa e della famiglia, e della loro capacità di “inventare” entrate extra e di essere un vero e proprio ammortizzatore sociale (dall’assistenza agli anziani alla collaborazione domestica tra donne per seguire i figli a scuola e dopo).

Ecco i risultati

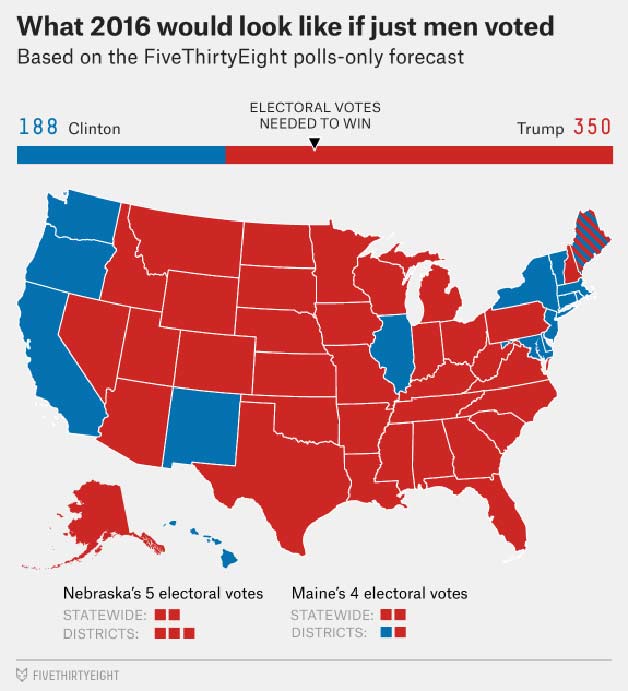

Quello che scopriamo è che l’America degli uomini è letteralmente spaccata in due.

Se votassero solo gli uomini vincerebbe Trump: 350 contro 188 voti presidenziali.. Vincerebbe di un voto contro due, segno che un certo maschilismo ancora non è pronto a riconoscere una donna come presidente, ma anche che, in fondo, gli uomini non vedono così male una certa visione della donna.

Ma quella di Trump sarebbe un’America spaccata in due. Trump non vincerebbe nelle due coste – la parte più viva culturalmente e più multiculturale e economicamente dinamica degli Stati Uniti, mentre stravincerebbe nell’America rurale e degli stati centrali e del sud.

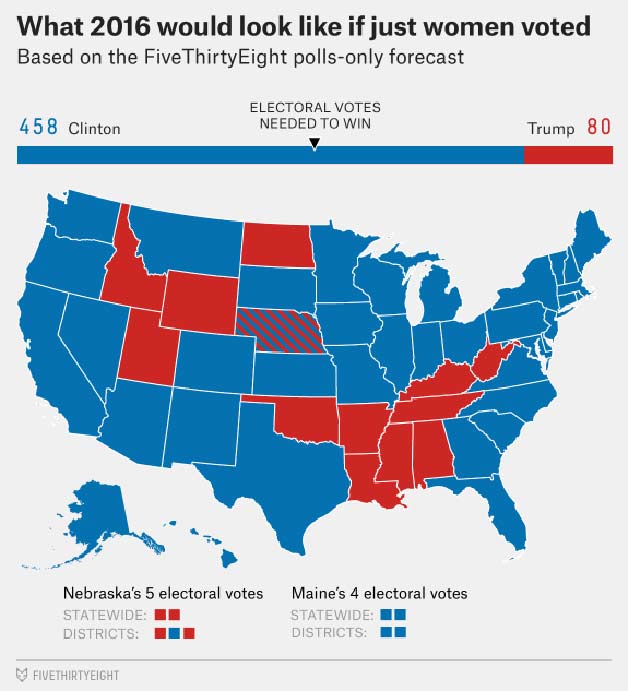

Scopriamo anche che se votassero solo le donne la vittoria della Clinton sarebbe praticamente totale, con 458 voti presidenziali contro 80 di Trump. E in questo caso sarebbe un risultato omogeneo e unificante nella quasi totalità degli Stati americani.

Donne quindi unite e consapevoli, e in questa unità anche “unanimemente indignate” per le rivelazioni sessuali in campagna elettorale.

E questo divario, come anche questa omogeneità, rischiano di essere la vera pietra tombale del Tycoon Trump.

Le donne sono le vere protagoniste dell’attivismo politico, macchina di consensi, di convincimento porta a porta ed anche di raccolta fondi. Sono quelle più “presenti” ed anche un motore di raccolta consensi: in altre parole è più facile che una donna convinca un uomo che non il contrario. Capacità anche più determinante nelle fasce più giovani, che sono anche quelle tradizionalmente più orientate a votare democratico che non repubblicano, nonché quelle da convincere a recarsi al voto.

Ed anche se i sondaggi danno ancora un sostanziale testa a testa, gli analisti stimano questa macchina umana della propaganda capace di spostare anche 12 punti percentuali in un solo mese.

Se considerassimo questi elementi come un fenomeno solo americano la nostra analisi potrebbe finire qui, ma non è così.

La comunicazione politica sta cambiando e l’attivismo sui social network e l’attenzione – anche in termini di risorse investite – sui nuovi strumenti di comunicazione e organizzazione dell’attivismo e del consenso lo dimostrano. E questa “esportazione” di una politica sempre più spettacolarizzata sta diventando un fenomeno globale.

Studiare queste tendenze negli Usa oggi è un po’ come avere un dato di quello che avverrà – come fenomeno di massa – nell’arco di 5 o 10 anni anche in Europa.

E sono dati da tenere ancora più presenti se consideriamo che le nostre politiche sono sempre più interconnesse: quello che fa Renzi in Italia può influenzare l’elezione di Hollande, e le vicende del PSOE in Spagna possono incidere sulla SPD tedesca. E così anche nel centrodestra con le sempre più forti connessioni politiche e accostamento di imagine tra Le Pen e Salvini e Farage (per fare un esempio macroscopico) o tra Sarkozy e Berlusconi.

Ed anche più se consideriamo che le elezioni europee sono sempre più qualcosa di simile ad un voto europeo globale.

In questo scenario, anche in Europa, le donne hanno una posizione molto più omogenea e attiva rispetto agli uomini, e da noi potrebbero addirittura essere ancor più determinanti, specie in quelle aree in cui la propensione al voto tende ad essere bassa.

Come il web aiuta i Hillary Clinton

Qualche mese fa si parlò di una riunione tra i vertici delle big company della silicon Valley preoccupate per i successi alle primarie di Donald Trump.

Che non sempre le web company siano state del tutto con i Democratici era cosa nota; parliamo pur sempre di aziende multimiliardarie, di dimensione globale, i cui manager e fondatori (anche loro multimiliardari) se possono non disdegnano una politica economica americana con maglie fiscali più larghe.

Ma Trump deve essere stato stretto anche a loro, visto che hanno finanziato durante le primarie il “fondo repubblicano contro Trump”. E non riuscendo nell’intendo di arrestarne quanto meno la corsa, oggi appoggiano direttamente – ma soprattutto indirettamente – la certamente più amica Hillary Clinton.

Che il web abbia contato moltissimo dalla prima vittoria alle primarie di Obama, e poi nelle due successive campagne presidenziali è cosa nota.

Nota al punto che da quelle esperienze anche la “vecchia politica europea” ha comunicato a comprendere il fenomeno ed attrezzarsi, anche quando poco e male.

Il web crea dibattito, sposta elettorato, dà visibilità quando i media mainstream la limitano, e fa da eco a notizie che possono diventare virali e di pubblico dominio.

Gaffe, dichiarazioni, foto, video che spesso non sarebbero emersi, col web finiscono con il fare notizia.

La parte nota di questa campagna è quella relativa ai finanziamenti.

Le web company non solo stanno contribuendo massicciamente alla campagna presidenziale diretta, ma fanno confluire anche notevoli somme sui comitati elettorali di senatori e congressisti in lizza.

La parte meno nota ma che invece comincia ad essere visibile, è un impegno civico, che di fatto si traduce in un aiuto notevole alla campagna democratica.

Wordpress, ad esempio, ha sviluppato un widget di “invito a registrarsi per il voto” da inserire anche sui blog.

Il calcolo è presto fatto: tolto lo zoccolo duro di circa 170 milioni di elettori, si stima che ogni tre nuovi iscritti, ben due siano orientati sui democratici, perché ad esempio giovani, immigrati, appartenenti a minoranze, persone alla prima esperienza elettorale.

I social si stanno scatenando sia nella produzione di dirette video dei dibattiti, sia nella viralizzazione delle sintesi degli stessi.

Questo per raggiungere tutti i “non appassionati” di politica televisiva e di giornali.

Anche in questo caso una fetta di popolazione che – come indicano i big data – sarebbe orientata verso un voto democratico.

Quanto inciderà tutto questo lo scopriremo il girono dopo.

Di certo questo impegno non è marginale, nemmeno dal punto di vista economico, tanto che alcuni analisti si sono spinti a fare una stima per difetto di circa 500milioni di dollari.

Ma i candidati possono stare tranquilli: il mondo del web sa come muoversi nelle maglie della regolamentazione sui finanziamenti elettorali, e nessuno potrà dire che queste iniziative sono “un finanziamento diretto” da inserire a bilancio.

Anche questo è web.

Chi acquisirà Twitter?

Twitter fa gola, a molti. Ma costa troppo.

È questa la sintesi dell’ultimo anno di voci sul social network più discusso.

Se ne è parlato come “arma” occidentale per destabilizzare durante la “primavera araba”, come strumento di propaganda dell’Isis, come macchina di popolarità per le star (e non), come mezzo di comunicazione “più veloce” del mondo, battendo tv e siti web.

E forse è proprio questa popolarità unita a quest’ultima caratteristica, che rende twitter “interessante” nella battaglia senza confine dei grandi conglomerati media.

Partiamo dalla quotazione.

Tra alti e bassi Twitter ha una quotazione borsistica che oscilla tra i 18 e i 22 miliardi di dollari.

Quello che la appesantisce tuttavia sono dipendenti e manager con un ricco portafoglio di azioni e opzioni, che la appesantiscono di circa altri 4/5 miliardi.

Un po’ troppo per un’azienda che direttamente e indirettamente non ne incassa 1 all’anno di fatturato.

Il business.

Non è mai stato ben definito un modello di business per Twitter, tentando strade abbastanza complesse passando da vere e proprie pubblicità a profili aziendali con possibilità di inserzioni, analytics e statistiche a pagamento, a messe in evidenza… senza un focus sugli utenti, e forse sottovalutando la via del broadcasting, un modello consono per la diffusione di contenuti.

Tra i possibili pretendenti si è parlato di Google.

Il colosso del web ha un suo social, G+, che però fatica ad uscire dagli utenti propri e allarga poco e male. Google è abituata a far da sé, a “creare il web che vuole”, ma questo finisce con l’essere un limite nel conquistare nuovi utenti fuori da sé.

Nel caso non sarebbe un problema di soldi, ovviamente, ma di visione e management. E le due famiglie mal si conciliano. Soprattutto per la grande propensione degli utenti naturali di Twitter “alla libertà”.

La vera ipotesi era Disney, colosso media da 56 miliardi di dollari di fatturato annuo, che già disse no a Lycos (e fece bene). Ma il gigante caiforniano sarebbe in corsa per l’acquisto della tv via web Netflix replicando una tattica già messa in atto negli anni ’50 quando scommise sul potere mediatico della neonata televisione: grazie alla partnership con il network Abc, il fondatore Walt Disney mise in onda la serie Disneyland, la più lunga mai trasmessa in orario prime time nella storia della tv. La serie diede anche il nome ai parchi tematici che, dal 1954 in poi e nel corso degli ultimi 60 anni. Per Abc fu l’inizio di una lunga collaborazione che culminò con l’acquisto da parte di Disney del network televisivo. E lo stesso potrebbe capitare con Netflix, basti pensare che solo qualche mese fa è stato siglato un colossale accordo di esclusiva tra le due società. Insomma, un copione già visto con la differenza che, in 60 anni, Disney ha decuplicato la sua capacità di produrre contenuti spaziando dai cartoni animati ai film di avventura, alle serie televisive di successo.

Oggi è la seconda società media al modo dietro a Comcast (che tentò di acquistarla nel 2004) e possiede, oltre ad ABC anche il network via cavo Disney Channel, ESPN specializzata in eventi sportivi e ABC Family, attiva nel settore musicale e teatrale e nel merchandising. A corollario del tutto ci sono 14 parchi a tema gestiti direttamente, con alberghi, negozi e ristoranti.

Secondo gli analisti un’offerta per Twitter consentirebbe alla società di rafforzarsi nei social media, soprattutto sul fronte dello sport. Dove ha una forte presenza televisiva grazie a Espn, ma è assente dalla rete. «Un’acquisizione di Twitter avrebbe senso strategico per Disney», ha detto Richard Greenfield, analista di BTIG. E Jack Dorsey, il co-fondatore di Twitter, siede già nel cda Disney.

Per ora sia Google che Disney che la “sempre in lizza” Apple avrebbero però fatto un passo indietro, almeno formalmente, per questione di prezzo (principalmente) ma anche perché Twitter avrebbe dichiarato di voler chiudere entro ottobre le trattative.

Segno che Twitter ha fretta, e che quindi ci sono margini per chiudere ben al di sotto delle aspettative. E mentre Twitter perde anche il 20% in borsa, sulla scia delle notizie di mancanza di acquirenti, resta in corsa, come unica acquirente la società di software di cloud Salesforce.com. L’effetto è stato che le azioni di Twitter sono sceso fino a 20,10 dollari , valutando la società a circa 14,2 miliardi.

Mentre però per Google, Apple e Disney un’acquisizione avrebbe un senso, e il portafogli consentirebbe l’investimento, Salesforce.com perde il 4%. Gli analisti non comprendono né il senso dell’operazione né l’eccessivo indebitamento che ne deriverebbe.