Partiamo da una definizione.

Il protezionismo è una politica economica che, opposta a quella libero-scambista, tende a proteggere le attività produttive nazionali mediante interventi economici statali anche ostacolando o impedendo la concorrenza di stati esteri, ad esempio attraverso dazi e tassazione.

La storia insegna.

A partire dal 1873 una crisi economica generalizzata riportò i paesi europei ad un’aggressiva politica protezionista. È questo il periodo delle “guerre commerciali” che accompagnano, secondo alcune teorie storiografiche, il progressivo affermarsi del nazionalismo e la nascita, poco oltre la metà del XIX secolo, di nuovi stati nazionali, come la Germania e l’Italia. Non a caso la svolta protezionista prese le mosse in Europa nel 1878 proprio dalla Germania di Bismarck e dall’Italia.

Le tendenze protezionistiche caratterizzarono l’economia europea ed americana fino alla vigilia della Prima guerra mondiale e si rafforzarono nel periodo tra le due guerre quando la crisi di Wall Street nel 1929 spinse le singole economie nazionali ad una rigida chiusura che nell’Italia fascista prese le forme dell’autarchia. Dopo la depressione mondiale a seguito delle crisi energetiche del 1973 e del 1979, si sono manifestate nuove spinte protezionistiche che si sono gradualmente indebolite per la rapida integrazione dei mercati sia economici che finanziari che caratterizza i nostri tempi.

Sin qui il secolo scorso. E tuttavia proprio il secolo scorso ci insegna almeno due cose.

La prima, che protezionismo è parente molto stretto di nazionalismo, e si afferma come copertina di Linus – prevalentemente psicologica – nei periodi di crisi ed incertezza. Una grande macchina di consenso che attribuisce a “soggetti esterni” e complottismi vaghi le ragioni del malessere nazionale.

Esempio magistrale sono proprio due totalitarismi, quello tedesco (dove la causa di tutti i mali era il complotto sionista per la conquista del mondo) e quello italiano (del complotto degli stati plutocratici).

L’autarchia italiana è uno degli esempi di maggior successo di come nazionalismo e protezionismo possano anche diventare uno straordinario strumento di consenso, compattando un popolo contro un – talvolta immaginario – nemico esterno. Un’autarchia che arrivò a toccare anche i vocabolari con l’abolizione di parole e la loro sostituzione con neologismi nazionali.

La seconda, che il protezionismo genera guerre, perché genera instabilità economica e chiude oltre le merci anche i popoli: generando spinte nazionaliste e stimolando l’avversione all’altro, porta con sé la sintassi del conflitto. Che sia sotto forma di guerra commerciale, fiscale o doganale, impone uno sforzo bellico se non altro come un “mostrare i muscoli” per difendere una scelta economica fondamentalmente irrazionale.

Il nuovo secolo si apre con almeno quattro grandi novità. La prima, la globalizzazione dell’informazione, che rende la maggior parte dei poli “informati” in tempo reale di scoperte scientifiche, conflitti, scoperte industriali, ed anche di prodotti nuovi e notizie sulle materie prime. La seconda, è la globalizzazione dell’economia, che significa spostamenti di merci e persone, con un sistema di trasporti e viaggi globali, il che fa si che anche le economie, le finanze, i depositi, le imprese, i sistemi di produzione, vengano tutti concepiti in funzione di un mercato globale. Nascono quindi “le fabbriche del mondo”, e con queste grandi centri di produzione specializzata. La terza è il web, che ci connette tutti in tempo reale e ci consente trasferimenti di informazioni, denari risorse, messaggi e la chiusura di contratti in tempi inimmaginabili trent’anni fa. La quarta, la propulsione migratoria di massa generata da ragioni economiche, a sua volta generata dalla trasformazione dell’agricoltura di massa chiamata a sfamare sette miliardi di persone laddove appena cinquant’anni fa ne sfamava la metà.

Immaginare in questo scenario – che comprende queste tre vere e proprie rivoluzioni strutturali – un ritorno al protezionismo è in sé follia, nella sua accezione di “non aderenza con la realtà”.

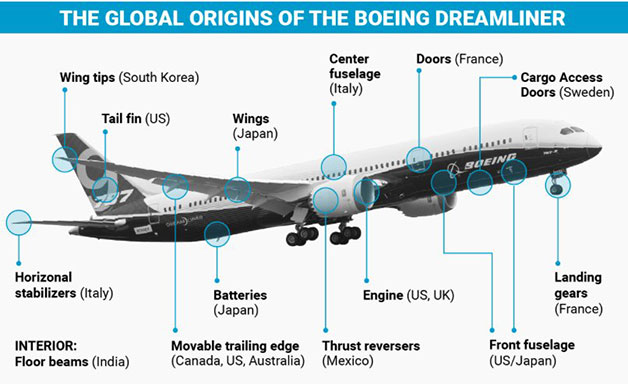

Un esempio per tutti è un’immagine che è stata riproposta qualche giorno fa dal New York Times. L’occasione è stata il fatto che qualcuno ha accostato il neo-protezionismo di Trump alle teorie del premio nobel Paul Krugmann.

Secondo Krugman politiche protezioniste, applicate da tutti gli stati, pur alterando il libero mercato, presentano aspetti positivi nel senso che si stimola in questo modo la produzione nazionale con interventi statali che ricadrebbero fiscalmente sui contribuenti nazionali, ma porterebbero a una incisiva riduzione della disoccupazione e ad una nuova crescita economica.

Krugmann ha twittato molto sinteticamente “è ovviamente un malato di mente”.

Chi ha accostato la teoria economica del premio nobel alle scelte dell’amministrazione americana ha dimenticato almeno due assunti – decisamente non secondari. Il primo, è che Krugmann parte dalla globalizzazione come dato di fatto ineluttabile, e parla infatti di “politiche protezioniste applicate da tutti gli stati” (non certo di uno solo!). Il secondo, è che gli “interventi statali ricadrebbero fiscalmente sui contribuenti nazionali”. E come gli economisti sanno non puoi aumentare la fiscalità generale se vuoi stimolare davvero l’economia, specie nella fase immediatamente successiva ad una crisi strutturale come quella del 2008.

L’mmagine di Bussiness Inside è quella della Boing, un’immagine che da sola mostra l’impossibilità strutturale di un protezionismo nel ventunesimo secolo.

Autore: Michele Di Salvo

Consip e la criminogenesi

Il caso dell’appalto Consip è qualcosa che va ben oltre il “consueto malcostume” della corruttela nazionale che abbiamo sempre conosciuto e che è culminata in modo apicale con Tangentopoli.

E a qualche benpensante che ha subito commentato che “è stato venduto un appalto di 2,4 miliardi per appena 100mila euro” va, anche qui, ricordato che proprio Tangentopoli cominciò da un signore di nome Mario Chiesa, che in tempi in cui il finanziamento illecito ai partiti toccava le decine di miliardi di lire, era stato colto in flagrante mentre intascava una busta da 3milioni (millecinquecento euro di oggi) dall’impresa di pulizie del Pio Albergo Trivulzio.

La vicenda Consip – che è ancora tutta da chiarire e da dipanare nelle opportune sedi di indagine giudiziaria – ci mostra molte cose su cui è bene, almeno per ora, prendere qualche appunto e fare qualche riflessione seria.

La prima cosa che mi viene in mente è che è inimmaginabile in sé un appalto di fornitura verso la pubblica amministrazione per una dimensione di quel genere. Primo, perché non esiste un soggetto che può assicurarla, secondo perché non esiste un soggetto che con margini così bassi riesce a sostenere l’onere finanziario di fornire tanto per incassare quando sarà. Almeno se deve garantire quella qualità e quelle quantità, e fare tutto nel rispetto delle leggi (sul lavoro, fiscali, tributarie, di sicurezza etc).

È evidente che fare una gara di questo genere poteva andar bene (e neanche concordo sino in fondo) quando si parla di grandi opere. Nessuno immagina che l’Ansaldo – per esempio – nella sua qualità di “general contractor” avesse uomini e mezzi e materiali per completare, che so, un’autostrada. Ma almeno in quel caso esiste un sistema regolamentato di subappalti, e almeno l’organizzazione per gestire un lavoro con questo sistema, di aziende come la Ansaldo in Italia ne abbiamo (poche, sempre le stesse, ma le abbiamo).

E tuttavia anche quel sistema è un pò come la copertina di Linus. Affido ad una grande azienda la grande gara, e poi… le imprese criminali, la qualità scadente dei materiali e delle forniture, i ritardi, le varianti di progetto, i veri fornitori, emergono in quel groviglio di subappalti in cui alla fine ci si perde, più che ci si ritrova in chiarezza.

Se quindi il sistema tiene sulla carta, decisamente non regge nella realtà. A che serve dunque questo sistema? Semplicemente a ridurre la competitività delle imprese, ridurre considerevolmente il numero dei soggetti che possono accedere come fornitori dello Stato, e garantire grandi parcelle a un certo numero di consulenti, commercialisti, avvocati, capaci di mettere in piedi una struttura per partecipare a queste gare, semmai con ATI, che poi, avendo in pugno i sub-fornitori (di cui hanno bisogno) guadagnano semplicemente abbassando i prezzi. In barba a trasparenza, diritti dei lavoratori, sicurezza e qualità.

Eppure basterebbe “mettere tutto online”, semplicemente. Quell’ospedale ha bisogno di carta? Pubblica la richiesta e qualsiasi azienda in regola può fare la sua offerta, per prezzo e a parità di qualità. Guadagnerebbero tutti, il pubblico e i fornitori. E questa lunga pletora di corrotti e corruttori non avrebbe più alcun senso.

La seconda cosa che – a futura memoria – dovremmo segnarci, sin da ora, e prima che diventi una “cantilena politica occasionale a seconda delle opportunità” e della maggioranza di turno, è il buon senso e la decenza morale, prima ed oltre il conflitto di interessi. E questo buon senso parte da una serie di domande a risposta abbastanza implicita.

Può il figlio di un ministro lavorare in un’azienda che è di fatto fornitrice di quel ministero? Può un ministro, o un suo collaboratore, pranzare e cenare con qualcuno che partecipa ad una gara direttamente a lui collegata? Può un imprenditore stare nello stesso circolo sportivo e frequentare magistrati che hanno indagini sulle sue imprese? Può un medico lavorare in un ospedale, essere direttore sanitario di un centro medico privato e contemporaneamente quel centro presentare referti per incidenti stradali? Può un imprenditore chiamare al telefono giudici e direttori della Consip per informarsi di faccende che lo riguardano?

La risposta è chiaramente no. E nel paese in cui esistono leggi anche per la lunghezza delle melanzane e dei gambi dei carciofi o della lunghezza di un’aragosta (antenne o meno incluse) a quanto pare serve una legge che nessuno vuol fare davvero, perché a tutti noi il buon senso manca. O sarebbe meglio dire che forse quella che ci manca è una vera morale ed una autentica etica, del lavoro e del senso dello Stato.

Il terzo appunto – anche questo di carattere generale – che mi viene in mente tuttavia, è che siamo pronti a sparare su quel medico assenteista quando il caso diventa pubblico ed eclatante, e siamo i primo a dargli con zelante e riconoscente sottomissione duecento euro sottobanco e al nero per un certificato falso che ci faccia avere mille euro in più dall’assicurazione. Per poi essere i primi a lamentarci dei premi alti e di quanto le assicurazioni siano sciacalli.

Il quarto ed ultimo appunto – sempre per tenere a mente le cose – riguarda la straordinaria stupidità dei soggetti coinvolti nell’affare Consip: gente che scrive bigliettini, inquirenti che avvertono amici degli amici di non parlare perché ci sono cimici, e l’abnegazione di poliziotti che si mettono a ricomporre carte buttate per trovare le prove. Se guardassimo tutto questo in un film parleremo di filmetto di terz’ordine della commedia all’italiana.

Ma in fondo, perché di terz’ordine? È proprio una commedia all’italiana, ispirata a quella scarsa morale e pochissima etica di questi furbetti del quartierino di cui siamo circondati. Un’Italia che non ha memoria.

Per questo, che aspira ad essere diverso, si tenga stretto qualche appunto. Così, per non perdere la memoria.

Il complottismo di Trump

Visto che pare che il trumpismo sia l’anima ispiratrice di un percorso, di un linguaggio politico, di un programma elettorale che mette insieme i vari partiti e movimenti politici dell’occidente, a futura memoria e per completezza, è bene tenere a mente una sua caratteristica che – anche questa – poco si discosta da linguaggi usati in Europa.

Questa caratteristica è il complottismo, estrema risorsa per giustificare insuccessi, incapacità, e coprire la propria inadeguatezza sviando l’attenzione dalle scelte politiche.

Una tradizione che si perde nel tempo per quanto riguarda il magnate americano.

Quando venne accusato di razzismo e politica antisindacale nell’assunzione dei lavoratori nelle sue imprese edili, parlò di complotto dei concorrenti e dei messicani.

Quando le sue trasmissioni non vincevano premi era un complotto dei produttori.

Quando le banche non gli facevano credito senza garanzie – e Trump conta ben cinque fallimenti in carriera – anche quello era un complotto ordito da altri magnati ai suoi danni.

Non demorde oggi, quando è lui ad avere in mano il potere assoluto. Anche quando si è candidato come tsunami che avrebbe spazzato via le lobby di Washington e i politici di carriera e i poteri forti di economia e industria. Anche quando ha poi liberamente nominato proprio i maggiori rappresentanti dei poteri forti dell’eonomia e dell’industria come ministri e segretari di stato.

Anche quando la parte peggiore dei politici di professione si sono spostati alla sua corte e nel suo staff. Lui che proponeva la meritocrazia è diventato il campione del nepotismo promuovendo in posizioni chiave amici e parenti senza alcun merito se non appunto amicizia e parentela diretta, come per figli e generi.

Meno vale che nel suo programma le spese militari erano eccessive, e che ha sbandierato in tutti i comizi che l’America doveva smettere di offrire la propria difesa al mondo gratis, che gli alleati avrebbero dovuto pagare e che le spese militari andavano ridotte e quelle risorse andavano spese per il popolo americano.

Dopo un mese dal suo insediamento la sua proposta è quella del maggiore aumento delle spese in armamenti dalla guerra del Vietnam: 54 miliardi di dollari in più.

Le sole tre altre iniziative sono state: rendere esecutiva la costruzione del muro col Messico, che doveva costare 7 miliardi e forse ne costerà 22; nominare un giudice della corte suprema acerrimo nemico di aborto e diritti civili; vietare l’ingresso a cittadini – anche provvisti di regolare visto – di sette paesi rei di essere a maggioranza musulmana. Tutti provvedimenti che non solo non si comprende cosa abbiano a che fare con il “rendere l’America grande”, ma che anzi la rendono certamente impopolare e che generano lacerazioni nella sua stessa popolazione.

Va da sé che oltre ad essere il primo presidente che nel suo primo anno ha toccato il livello minimo di popolarità, è anche quello che vanta sui suoi ordini esecutivi l’opposizione di autorevoli membri del suo stesso appena nominato gabinetto.

Infine, dopo settimane di annunci di uno straordinario piano di riforme fiscali che dovevano dare impulso all’economia e stimolare la creazione di posti di lavoro, il commento del congresso è che mai un presidente è stato così vago e fumoso. Il suo segretario all’economia ha affermato che forse “le misure che verranno prese non avranno un grande impatto”, e la Yellen – a capo della Fed – stanca della mancanza di decisioni dell’esecutivo, in autonomia ha annunciato l’aumento dei tassi e le relazioni sulle scorte.

Come risponde questo presidente a questi fatti, ed alle reazioni alle sue decisioni?

Nuovamente con il complotto.

Prima i giornalisti che pubblicano fake-news sul suo conto, poi espellendo autorevoli testate dalla sala stampa della Casa Bianca, e infine – di fronte al fatto che quelle cd. fake news tanto fake non erano – accusando l’ex presidente Obama di aver fatto intercettare i telefoni della Trump Tower. Per l’ennesima volta senza prove.

I cittadini europei, in vista di importanti e imminenti scadenze elettorali, sono avvisati. Chi si ispira a Trump ha già dimostrato in passato di usare i vari complottismi come scusa alla propria inadeguatezza ed agli errori derivanti dalle proprie scelte.

Se sceglieranno i trumpisti, è questo lo scenario che attende la cara vecchia Europa.

Libero o il piagnisteo milanese

Il 2 marzo Libero titola “piagnisteo napoletano” specificando – e chiarendo negli editoriali – che il vittimismo sarebbe non solo “il solito vecchio vizio” ma quasi un “difetto antropologico” (non sappiamo se anche genetico) causa vera dei veri mali del sud.

La lista è lunga e mette insieme cose che insieme non stanno: “I partenopei sono assenteisti ma pretendono più assunzioni”, “nel pubblico sono il doppio che al Nord”, “nel calcio se perdono attaccano l’arbitro pure se hanno torto“, “hanno venduto Higuain e frignano dimenticando di aver comprato Maradona”, “E non sorvoliamo sul commercio di tessere del PD e sull’appalto che sta facendo tremare il Governo (quello di Alfredo Romeo, ndr)”, “In Sicilia pagano l’assistenza anche ai morti”.

Sarebbe facile replicare coi tantissimi casi di assenteismo al Nord – il vigile che marca il cartellino in mutande e va al mare ad Imperia sarà certamente di origini meridionali – o replicare che il dato sul fatto che “nel pubblico impiego sarebbero il doppio rispetto al nord” è privo di ogni fondamento – del resto Libero è noto per dare informazioni prive di fonti. Forse alla testata meneghina vicina al Cav. (e sempre più a Salvini) le vicende calcistiche balzano alla cronaca più per il rosicare da tifoseria per gli scarsi risultati di Milan ed Inter che non per una cronaca sportiva realistica. Del resto è di questi giorni la notizia che probabilmente i cinesi non chiuderanno l’acquisizione del Milan (speranza ultima degli ultras Feltri e Salvini e delle casse Fininvest).

Cosa poi tutto questo c’entri con le tessere del Pd sta solo in qualche psicopatologia da accertare nella mente del titolista, che pure non dice che i corrotti e corruttori della vicenda Consip sono di ogni regione.

Nel piagnisteo napoletano viene assimilata anche la Sicilia. Forse dovevano riempire mezza riga del titolo. Mai parlando di quei consiglieri di regioni a statuto speciale come il Trentino nelle cui note spese finivano scontrini di sexy shop, o dei vitalizi/rendita della Valle d’Aosta. O delle mutande verdi dei leghisti in regioni a statuto ordinario come il Piemonte, o della pensione delle Minetti di Forza Italia dopo due anni di legislatura.

Già il problema è del piagnisteo del sud. Quello della bancarotta Deiulemar, impossibile senza i vari Dante Di Francescantonio, imprenditore veneto accusato di aver fatto da «testa di legno» e sottratto soldi alla curatela fallimentare – e quindi dai rimborsi agli obligazionisti truffati.

Il problema sarà il piagnisteo partenopeo rispetto all’Ilva di Taranto i cui imprenditori – la famiglia Riva – ha inquinato, lasciando al sud ed al pubblico il pesante costo della loro brillante azione imprenditoriale made-in-nord.

Così come quel fiume di denaro nelle grandi opere dalla Cassa per il Mezzogiorno ai Fondi Europei, finiti in maxi appalti per l’85% assegnati ad aziende del nord. Verrebbe da chiedere quindi alla redazione di Libero, quel fiume di denaro, sprechi e corruzione – che raramente ha creato vero sviluppo al sud – in quali casse, conti e aziende sia davvero finito. Forse proprio nelle casse delle imprese che spesso sono tra gli inserzionisti di Libero & Co.

“Non se ne può più” chiosa Libero, e noi concordiamo. Perché ci sono almeno due cose che danno un senso al titolo di ieri. La prima, è che in tempo di fake-news, di balle colossali alla ricerca del capro espiatorio per giustificare i nostri mali, le nostre mancanze, e darne la responsabilità a qualcun altro, Libero se ne conferma esempio magistrale.

Del resto, se così non facesse, chi mai lo commenterebbe e chi mai lo comprerebbe? Ma trattandosi di testata giornalistica viene da chiedersi dove siano Ordine e Sindacati, e se davvero ormai la libertà di stampa sia solo libertà di diffondere qualsiasi fandonia impuniti e soprattutto irresponsabili delle conseguenze.

La seconda, è che in Italia, tutta intera, senza distinzione di regione e provenienza, abbiamo problemi seri, e ci occorrono persone serie per affrontarli e risolverli. Non certo dando colpe a meridionali, tare genetiche o antropologiche, e la gente alla Libero non può dare alcun contributo serio alla soluzione di questi problemi, che possiamo affrontare e risolvere solo tutti insieme e con serietà.

L’analisi del sentiment online in politica

I BigData – almeno quelli di cui parliamo in questo articolo – sono “agglomerati di dati” messi insieme per capire, leggere e interpretare la realtà sociale; a differenza dei sondaggi che ci danno uno spaccato delle “risposte” che le persone di un campione danno o vogliono dare ad un soggetto rilevatore, gli “agglomerati” riguardano “il tutto” – e quindi non solo il campione statistico – e non sono “dati ragionati” come le risposte, bensì “dati sui comportamenti reali”.

Così confezionati e rimpacchettati, questi dati valgono molto di più di un indirizzario individuale, perché ci dicono le persone cosa fanno e finanche come la pensano.

È questo che fanno sostanzialmente le social-analisys e le sentiment-analisys. Leggere attraverso algoritmi semantici quello che diciamo e come, estraendone una tendenza di “sentimento” e di “pensiero” sociale e politico.

Fantascienza per alcuni, in realtà spesso poco più di una botnet con un algoritmo che funziona più o meno così: gli si da un vocabolario (con circa 1500 aggettivi e sostantivi che qualificheremo positivi, negativi e neutri), si scelgono delle parole chiave che ci interessa monitorare (nome di un azienda, un partito politico, uno o più politici) e “lo si lancia” nell’analisi di commenti e post e twitt di un certo numero e tipologia di persone (ad esempio tutti gli amici di, e gli amici di questi amici – i profili social di cittadini residenti in una regione… etc).

Il risultato è sorprendente, anche se il grado di sofisticazione della ricerca dovesse essere meno profondo.

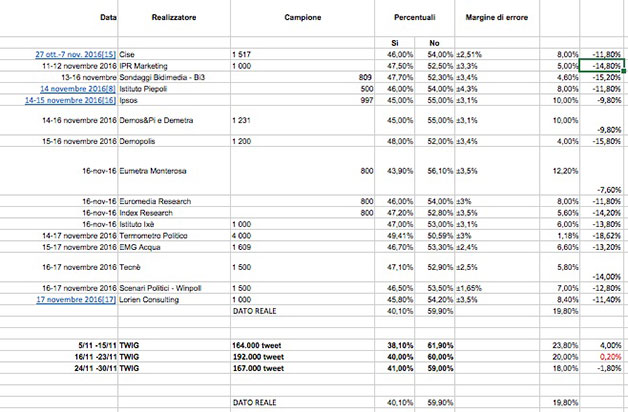

Un esempio per tutti lo abbiamo avuto – in via assolutamente sperimentale – con l’analisi del sentiment online in Italia sul referendum del 4 dicembre. La twig ha analizzato semanticamente la discussione online per circa 45 giorni prima del voto.

[ne abbiamo discusso qui]

Una settimana prima il dato dei sondaggi ufficiali – rispetto al dato reale finale – aveva un errore i oltre 15 punti percentuali. In parallelo, l’analisi del social sentiment era praticamente precisa sul risultato con un errore del 2%.

L’analisi dei Big Data ci può dire come si comportano le persone, e l’analisi del Sentiment ci può indicare come la pensano e come reagiscono a determinati messaggi.

Tenerne conto, attrezzarsi con strumenti propri di analisi e valutazione di questi dati è importante, sia per la società che per la politica.

Questo tuttavia non può far si che la politica rinunci a fare il suo mestiere, e indurla a leggere la realtà così com’è, dare e dire alle persone quello che vogliono pur di vincere. A qualsiasi costo e prezzo.

La politica e i big data

In Europa, non tutta per la verità, le campagne elettorali sono almeno dieci anni dietro quelle americane. In questo esistono dei vantaggi: possiamo imparare, valutare, scegliere gli strumenti, ottimizzare i risultati, e perché no, dare il tempo alla nostra società (e alla politica) di comprendere come e quanto il web e i big data possono incidere sul processo democratico.

Il web è uno strumento neutro, questo va sempre precisato, perché è facile demonizzare o attribuire responsabilità a ciò che non sappiamo, a ciò che non conosciamo, a ciò che non è “nelle nostre consuetudini”.

Tuttavia vi sono alcune considerazioni da fare partendo da alcuni punti salienti tipici delle potenzialità offerte dalle tecnologie digitali.

Possiamo prendere in considerazione – ad esempio – cosa avverrebbe, e come verrebbe trasformata, condizionata, manipolata la politica e la società stessa dall’uso incontrollato dei big-data. E anche su questo è bene fare qualche precisazione.

I BigData in sé non sono “il Grande Fratello”, né sono “una lobby occulta”, né tanto meno sono dati “già fatti” nelle mani di pochi potenti.

I BigData – almeno quelli di cui parliamo in questo articolo – sono “agglomerati di dati” messi insieme per capire, leggere e interpretare la realtà sociale; a differenza dei sondaggi che ci danno uno spaccato delle “risposte” che le persone di un campione danno o vogliono dare ad un soggetto rilevatore, gli “agglomerati” riguardano “il tutto” – e quindi non solo il campione statistico – e non sono “dati ragionati” come le risposte, bensì “dati sui comportamenti reali”.

In altre parole non ci dicono “quel campione” che “risponde liberamente” quali giornali, siti web, radio, canali tv sceglie (o meglio “afferma di…” che spesso è “vorrei” o ritengo sia “meglio dire che…” – spesso dando un quadro di sé migliorativo della realtà), ma direttamente “quali consuma” la totalità di un gruppo, preso per area, età, sesso, formazione…

E su questi agglomerati di dati, meta-data e big-data, non c’è privacy che tenga – almeno da un punto di vista legale, perché le web-company si sono messe legalmente al riparo da molto tempo rispetto alla regolamentazione europea – perché non ci sono “nomi, cognomi, indirizzi fisici, mail e telefoni individuali” da tutelare, ma una “anonima analisi di una collettività indeterminata”.

Come possono questi dati condizionare una campagna elettorale?

La dimostrazione concreta l’abbiamo avuta con il caso della campagna Trump.

Una campagna “anomala” per molti versi che si spiega con una strategia differente rispetto all’uso del web cui abbiamo assistito negli ultimi.

Il web che ha aiutato Obama – ad esempio – era un web visibile, fatto di organizzazione dell’attivismo online e di raccolta fondi. Una forza enorme che gli ha consentito di vincere le primarie e le elezioni del 2008 e di essere riconfermato nel 2012.

Ma proprio le elezioni del 2012 avevano visto come protagonista un “secondo web”, fatto di attivismo “pilotato”, di aggregazione tematica, e di analisi del sentiment.

Tre fattori che hanno portato Romney molto vicino a Obama, soprattutto in alcuni Stati.

Mentre nel 2016 Hillary Clinton si è basata – fortemente – su quel primo web, Trump ha affidato la sua campagna ad una strategia letteralmente opposta.

In estrema sintesi ha “ascoltato e analizzato” tutto quello che veniva “raccontato” dalla pancia del paese, ed attorno a questi temi ha costruito i temi del suo programma elettorale,.

Una volta vinte le primarie la campagna Stato-per-Stato ha seguito le stesse regole. Dire ad ogni singola comunità le cose che “voleva sentirsi dire”. Comizi letteralmente strutturati come se fossero “risposte” a persone che avessero posto delle precise domande. E lui, il presidente che le avrebbe concretizzate.

Eppure, quelle domande, quelle persone le avevano in qualche modo poste davvero. Ad esempio sui motori di ricerca. Ad esempio attraverso i commenti sui social. E Trump semplicemente le ha lette.

Per questo ha vinto in ben sei Stati assegnati dai sondaggi alla Clinton, ha perso come numero di voti popolari, ha perso nelle realtà dinamiche e progressiste e multietniche della nazione, ma ha vinto nelle periferie molto popolate usando un elettorato massimalista ed estremizzato che ha fatto da volano attivo al suo messaggio.

I temi aperti sono numerosi, ma mi limiterei a due questioni.

La prima – ascoltare anche attraverso strumenti sofisticati la società è sempre un fattore positivo per la politica e per la società stessa. Ma dire semplicemente alle persone quello che si vogliono sentir dire, pur di vincere, non priva forse la politica del suo ruolo più importante, ovvero incidere essa stessa per migliorare la società, e non esserne solo un megafono?

La seconda – leggere la società attraverso i big-data non finisce con il “modificare” la società stessa a misura di quei dati complessivi, dimenticando tutte le nicchie di trasformazione, di miglioramento, ma anche le minoranze, le tipicità, che non sempre possono essere colte da questo tipo di analisi, massificando percezione e commento, politica, proposta e strategia su un macrodato che in sé, alla fine, paradossalmente rischia di essere falso e manipolato?

Tutto questo non è molto distante da noi, se ricordiamo ad esempio che Beppe Grillo – a proposito del voto sul reato di clandestinità su sui il M5S si spaccò, tuonò dal palco “se avessimo detto queste cose in campagna elettorale avremo preso percentuali da prefisso telefonico”.

Ed ecco la terza questione. Il rischio cioè che per vincere a qualsiasi costo ascoltando i temi della pancia delle persone, queste ultime non scelgano al momento del voto in scienza e coscienza, venendo private della possibilità di conoscere, su temi delicati e impopolari, la posizione reale dei candidati e dei movimenti politici.

Consigli non richiesti per migliorare la propria sicurezza

Prima la notizia degli “hacker russi” che irrompono nella campagna elettorale americana, poi gli attacci made-in-cina, poi la vicenda italiana dei fratelli hacker che intercettano manager, vip e politici, e qualche giorno fa i presunti attacchi sempre dalla Russia a caccia dei segreti della Farnesina.

Tutte notizie che hanno acceso i riflettori sul grande tema della “sicurezza informatica”, almeno per quanto concerne le grandi istituzioni e le reti aziendali, specie quelle che toccano settori strategici e infrastrutturali.

Se questi sistemi tuttavia richiedono molte risorse per essere messi (e comunque sempre mai del tutto) in sicurezza, uno degli aspetti più delicati – ma anche facilmente affrontabile – è quello che riguarda la sicurezza di noi comuni cittadini ormai immersi nella “realtà digitale”.

Un tema – quello della sicurezza personale dei nostri dati – che tocca spesso la cronaca, come per i recenti casi di cronaca in cui sono stati violati account e telefonini di vip il cui materiale personale è stato poi anche usato e messo in rete.

In alcuni casi ancora senza condanne, come per le foto personali di Diletta Leotta.

In altri invece cominciano i primi processi. Il più noto quello in cui il pm di Milano, Grazia Colacicco – come ricostruisce Il Tempo – ha chiesto di condannare a un anno Selvaggia Lucarelli, 1 anno e 2 mesi per Gianluca Neri e 10 mesi per Guia Soncini nell’ambito del processo per le “foto rubate” a una serie di vip che hanno partecipato alla festa di compleanno organizzata da Elisabetta Canalis nel 2010 nella villa sul lago di Como di George Clooney, con cui all’epoca era fidanzata.

In quell’occasione sono state scattate 191 fotografie da Felice Risconi, marito di Federica Fontana, che poi le inviò via email gli invitati a Villa Oleandra. Gli imputati, secondo la Procura, una volta entrati in possesso delle immagini, che avrebbero ottenuto hackerando l’accesso all’account di posta di Risconi, avrebbero tentato di venderle tramite il fotografo Giuseppe Carriere al settimanale “Chi”. L’affare, però, sarebbe andato a monte perché il direttore Alfonso Signorini, dopo aver telefonato alla Canalis, ha scoperto che si trattava di immagini recuperate in maniera illecita.

Vip, politici, manager, imprenditori, ma anche persone comuni. Il tema è semplice: i nostri account sono sicuri? E se non lo sono, come possiamo migliorarne la sicurezza?

Questi sono alcuni piccoli suggerimenti – talvolta anche banali – che possono ridurre (e molto) i rischi che corriamo in rete.

Intanto le password. Ogni anno vengono diffuse le classifiche di quelle che a quanto pare sono le più usate. Queste ad esempio sono le prime dieci “in assoluto”.

1. 123456

2. 123456789

3. QWERTY

4. 12345678

5. 111111

6. 1234567890

7. 1234567

8. password

9. 123123

10. 987654321

Seguite ovviamente da nome, cognome, data di nascita, parole generiche come calcio, o alcune combinazioni con “admin” e “test”.

Ecco, se tra blog, mail, social usate una di queste… cambiatela.

Un problema di pigrizia.

Si tratta di questo, ed anche di memoria. Spesso per tutti i profili social usiamo le stesse credenziali: facili da ricordare. Il problema che ne deriva è che se qualcuno entra in un singolo profilo, riesce a “prenderli tutti”.

Quindi, anche qui, il suggerimento è variare. Ma non certo aggiungendo un numero o una lettera.

Usa Facebook per accedere…

ma anche twitter, account Google… chi di noi non ha trovato questa opzione in giro per la rete?

Uno dei tanti modi per facilitarci la vita e registrarci con un solo click a innumerevoli siti, lasciare commenti sotto un post in un blog, o aderire ad una nuova app.

Quello che però non consideriamo è cosa succede se qualcuno diverso da noi entra nel nostro account Facebook!

Anche perché – a Facebook, come a molti social network – accediamo dal pc di casa, da quello di lavoro, dallo smartphone e qualche volta “dal computer di un amico”.

E non sempre ci ricordiamo di eliminare “memorizza password” piuttosto che di “scollegarci” quando usciamo dal nostro profilo.

Ecco che questa opzione sarebbe meglio usarla quanto meno il meno possibile.

Google Smart Lock

è questo il nome della funzione di Google per memorizzare le password.

Ci si accede (ad esempio) da chrome://settings/ (impostazioni) nel campo “password e moduli”.

Qui è possibile verificare quante credenziali sono nella memoria di Google e del nostro profilo.

E se qualcuno diverso da noi entrasse – anche una sola volta – nel nostro account Gmail?

Proprio quest’ultimo aspetto è quello meno noto, ma anche la ragione per cui soprattutto negli ultimi tempi sono gli account mail più diffusi (Yahoo e Google) ad essere sotto attacco.

Entrare in questi account non ha quasi mai a che vedere direttamente con il leggere la nostra posta elettronica, quanto con l’avere accesso ad informazioni che non ricordiamo nemmeno essere lì.

Qualche consiglio per chi ha un blog.

Il primo: usare una mail e credenziali specifiche, non comuni con social o altro.

Il secondo: usare dei plugin – anche molto comuni – come Wordfence per chi usa WordPress, ma supportato anche su Joomla, Drupal, Magento

Il terzo: fare un test periodico sul proprio sito per verificare che non contenga “malware a nostra insaputa” (ad esempio esistono tool gratuiti come https://sitecheck.sucuri.net/ e https://quttera.com/website-malware-scanner)

La banalità che aiuta a vivere meglio.

I cari vecchi consigli che non tutti seguono sono la assoluta banalità che però ci risolverebbero il 90% degli inconvenienti quando navighiamo.

Un antivirus sempre attivo, ad esempio, e semmai qualche volta lanciare una “scansione profonda”.

Non aprire file .exe ricevuti via mail.

Non aprire file “compressi” inviati da indirizzi che non conosciamo con certezza (e che comunque un buon antivirus potrebbe aiutarci ad evitare spiacevoli sorprese).

Aggiornare sempre il pc, perché sia le definizioni dei virus sia quelle del malware sono in continua evoluzione.

Ecco, se non siete “soggetti sensibili” nella cui vita è “interesse strategico” scavare a qualsiasi costo, la regola aurea della sicurezza in rete è sempre quella della “cassaforte da mille lire”: se quello che c’è dentro vale meno dello sforzo per entrarci, allora i malintenzionati desisteranno per il famoso “il gioco non vale la candela”.

E tuttavia noi non sappiamo le nostre informazioni quanto valgono per gli altri, e spesso on siamo consapevoli di quali informazioni i nostri pc e smartphone contengono.

Anche in questo caso è tutto molto semplice: non teniamo “online” tutte quelle cose che non vorremmo qualcuno prendesse a nostra insaputa o senza il nostro consenso.

Beppe Grillo e la guerra santa contro i giornalisti

Beppe Grillo lancia #chiedeteciscusa e #GiuriaPopolare contro i #Giornalisti.

Ma lui – che ha tantissimi lettori e dovrebbe essere responsabile dei contenuti che diffonde – ha mai fatto una rettifica? Ha mai chiesto scusa per una sola delle centinaia di BALLE che ha spammato per anni?

No, lui “la piazza” la conosce bene e ha passato anni fomentando rabbia da tradurre in consenso elettorale per il partito di cui è proprietario unico. Un partito che ha venduto alla gggente come “spontaneo” senza padroni e senza nessuno alle spalle. Poi “qualcuno” ha scoperto la Casaleggio. Hanno negato. Poi è diventata “una cosa normale”.

Si lui la piazza la conosce bene. Sa che basta millantare un complotto, parlare di poteri forti, lobby occulte, e la gggente ci crede. Basta dirgli che “la colpa dei loro mali” è altrove e da attribuire a qualcun altro. Basta promettergli un reddito aggratis senza lavorare per comprarsi le simpatie della gggente. Basta dire che “il debito pubblico” non dobbiamo pagarlo, ma rinegoziarlo.

Certo da uno abituato a condoni fiscali e condoni immobiliari che ti aspetti.

Da uno di cui non è dato sapere quanto incassa dal blog, dalla pubblicità, dove vadano questi soldi.

Da uno il cui movimento politico non è in regola con la legge sui partiti – per cui non può nemmeno chiederli i contributi pubblici – ma afferma che quei contributi “li restituisce”.

Da uno che “vogliamo gli scontrini” e i suoi parlamentari non rendicontano da anni…

Da uno che alle europee #vinciamonoi e non ha mai dichiarato a quale gruppo avrebbero aderito. E poi senza che nessun elettore lo sapesse sono andati con l’UKIP, coi nazisti svedesi. Oggi cambia e vuole andare in ALDE. Gli chiudono la porta in faccia e torna da Farage. E tutte le pecore belanti non si fanno una sola domanda, non assumono mezza posizione critica.

Caro Beppe, volevo scriverti che sei tu che devi #ChiedereScusa. E invece no. Siamo noi che dobbiamo toglierci il cappello di fronte a tanta genialità. Complimenti Beppe. Si certo, dovresti chiedere scusa ai bambini ammalati perché hai convinto alcuni genitori che i vaccini erano un complotto, o che l’HIV non esisteva (ma la rete lo ha dimenticato stai sereno). Ma cosa importa?

Basta che il tuo popolo clikki, che ti applauda, che ti difenda coi paraocchi in rete, che ti renda un eroe. Basta che tu gli dia “i potenti alla forca”, che alimenti questo senso apparente di catarsi collettiva stile VaffaDay. Perché si, che vuoi che sia immaginare un paese governato dai congiuntivi di Di Maio, da un Di Battista agli esteri (lui che voleva dialogare con ISIS), un Carlo Sibilia a Università e Ricerca (lui che ha le prove degli alieni nascosti in Area51). E potremmo continuare… quel governo sarà il tuo capolavoro. E finalmente l’emblema dell’Italia peggiore.

Grazie Beppe per mostrarci il fondo. Si dobbiamo chiederti scusa.

P.s. A proposito di fake news.

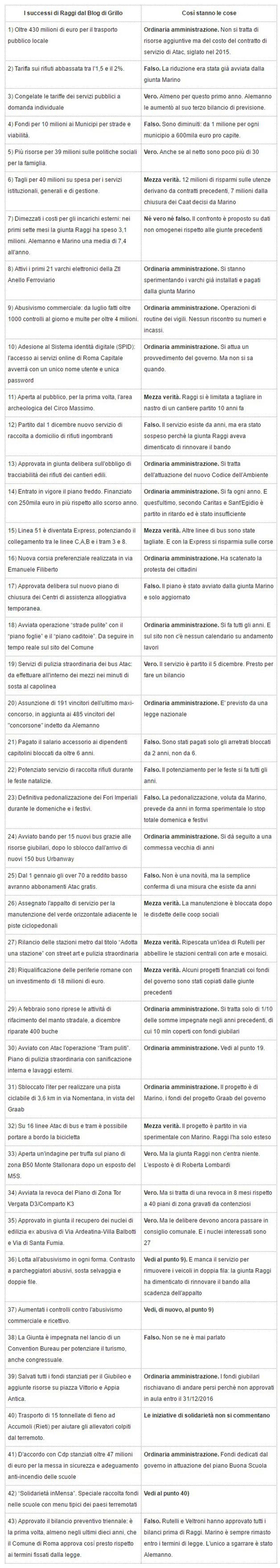

Sul blog è uscito un pezzo che magnificava le gesta dell’amministrazione Raggi.

Poi quei membri del complotto della macchina del fango dei poteri forti da mettere alla gogna (i giornalisti, nel caso specifico Repubblica) si son presi la briga di fare un fact-checking

Ovviamente, nessuno ha chiesto scusa per le numerose balle. Quelle sul blog però.

La sinistra e il web

Essere di sinistra è innanzitutto essere parte di una comunità, e come in un coro anche la sinistra deve avere un suo canone; un insieme di regole cioè attraverso cui si passa da una voce ad un’altra mantenendo, accentuando, valorizzando la melodia.

La sinistra ha tra i suoi canoni l’idea costantemente e diversamente declinata che nessuno individualmente sta bene da solo, o come diceva Gaber “nessuno può essere felice se non lo sono anche gli altri”.

Questo suo canone genetico la sinistra lo riconosce facilmente quando ripercorre la storia del novecento, le lotte sindacali, l’antifascismo, le battaglie di liberazione e per la libertà. Lo riassume bene la celebre frase di Che Guevara “Ogni vero uomo deve sentire sulla propria guancia lo schiaffo dato a qualunque altro uomo”.

Se oggi questo canone è ancora valido, e unisce il coro di coloro che si riconoscono nell’essere di sinistra, appare tuttavia difficile applicarlo e riconoscerlo in questi tempi, che sono di globalizzazione, di velocità, di reti interconnesse e social network.

Perché?

Probabilmente la risposta sta nel fatto che in modo strabico la sinistra guarda al mondo con gli occhi del secolo scorso, quasi volendo obbligare il nuovo quadro a stare nella vecchia cornice – e pretendendo anzi che ci debba anche stare bene. Contemporaneamente la gran parte delle cose che del “nuovo mondo” non comprende assiomaticamente è portata a considerarle sbagliate, pericolose, finanche reazionarie.

In questa ottica la sinistra rinuncia ad essere progressista, rinuncia a cogliere le opportunità delle nuove realtà ed interpretarle in senso di eguaglianza e giustizia sociale, finendo con l’apparire – anche laddove non essere – conservatrice e a sua volta reazionaria.

Se vuole essere protagonista del nuovo millennio la sinistra più che ripensare se stessa è chiamata a leggere con occhi nuovi la realtà, non solo che la circonda ma in cui è immersa, talvolta a sua insaputa e nonostante se stessa.

Per farlo deve cominciare a declinare in forma nuova il vocabolario del nuovo millennio, e per farlo deve vedere il mondo con occhi nuovi, e leggerlo con vocabolari differenti.

Il web è un’opportunità di informazione, di connessione, di comunicazione, di sviluppo, di avvicinamento dei popoli, o è un luogo di disinformazione, di diffamazione, di creazione di miti e leggende che sfugge al nostro controllo e diventa un pericolo collettivo?

Il web è come un’autostrada, nient’altro.

Se tuttavia per le autostrade abbiamo deciso prima delle regole per poterci camminare, nel web abbiamo lasciato fare. Abbiamo lasciato alle aziende costruttrici decidere come e chi dovesse percorrere quelle strade, in quali direzioni, con quali limitazioni.

Ora è chiaro che al gestore e proprietario dell’autostrada interessa che ci sia quanto più traffico possibile.

È chiaro che non sempre questo suo interesse sia anche “il miglior interesse collettivo”.

Ed ecco che la sinistra ha rinunciato al suo ruolo. Ha lasciato fare semplicemente perché l’ha considerato “un fenomeno” e non un’infrastruttura, e non lo ha compreso. Ed oggi ogni limitazione rischia di essere vista come un atto di liberticidio, di censura, di violazione della libertà individuale, paternalismo d’altri tempi.

Se sino al secolo scorso il sapere e l’informazione avevano una loro verticalità ben precisa, fatta di mondo accademico, editoria cartacea e scientifica, e le teorie e le informazioni seguivano precisi percorsi di verifica, discussione e pubblicazione, oggi semplicemente non è più così.

Questo ha portato alla diffusione di qualsiasi imbecillità, anche laddove ammantata da pseudo scientificità, ma ha anche portato alla disintermediazione tra conoscenza e persone.

Accanto ad un analfabetismo di tipo classico assistiamo ad una fase di conoscenza diffusa con una accelerazione senza paragoni nei secoli passati: il sapere non è più elitario.

E questa è sempre stata una battaglia di sinistra.

Battaglia in cui però la sinistra non è protagonista – e che men che meno può rivendicare – semplicemente perché ha rinunciato a fare proprio questo mezzo, questa infrastruttura, legandosi al mondello verticale del “io scrivo (perchè legittimato a farlo in quanto élite) e tu leggi”.

Governare questi fenomeni, trasformare le reti da dominio e oligopolio delle grandi multinazionali americane a infrastrutture pubbliche, aperte, riempiendole con servizi di tele istruzione, tele assistenza, tele amministrazione, e-governance sono le sfide culturali – e industriali – della sinistra.

Così come ruolo sociale e culturale della sinistra è garantire un accesso libero a tutti, a tutti i servizi e opportunità offerti dalla rete, garantire la privacy dei cittadini, la tutela dei minori in rete, e promuovere la consapevolezza di rischi e potenzialità nell’approccio al cyber-spazio.

Uno dei quesiti di maggiore riflessione riguarda poi il mondo del lavoro: il web, in sintesi, crea o distrugge posti di lavoro?

Se vogliamo affrontare la questione con serietà scientifica dobbiamo partire dal fatto che il web – come infrastruttura che riduce tempi e spazi e accelera le comunicazioni – in sé è strumento per creare occupazione, non certo per distruggerla.

Il web non è uno strumento che esiste da un tempo sufficiente per elaborare statistiche precise in tema di distruzione di posti di lavoro come in altri ambiti.

I dati che abbiamo a disposizione invece dimostrano che solo in Italia internet nel suo complesso dà lavoro ad oltre 2,5 milioni di persone, e non sembra al contempo aver distrutto alcun posto di lavoro.

A meno di non voler imputare al web il normale decremento di occupazione in settori produttivi obsoleti, indipendentemente dal web. Ma questa sarebbe una forzatura miope e priva di alcun riscontro scientifico.

Tuttavia il web ha creato certamente nuove professioni, che articolano i processi produttivi in forme nuove, sia quando individuali sia quando associative.

Questo fenomeno porta con sé nuove domande e nuove opportunità. Non si tratta più di forme occupazionali che possono trovare rappresentanza e tutela nelle consuete e tradizionali forme sindacali. Al contrario chiedono di trovare nuove formule di tutela, ascolto, interpretazione dei bisogni.

Ed anche questa è una sfida che non può non vedere la sinistra protagonista.

Se con terza rivoluzione industriale si indicano tutta quella serie di processi di trasformazione della struttura produttiva, e più in generale del tessuto socio-economico, avvenuti nei paesi sviluppati occidentali nella seconda metà del Novecento a partire dal secondo dopoguerra, e caratterizzati da una forte spinta all’innovazione tecnologica e al conseguente sviluppo economico/progresso della società, in chiave sistemica internet è la conclusione di quel processo.

Il web nel suo complesso apre con gli anni ottanta una nuova fase: da un lato la globalizzazione – che facciamo partire per convenienza dalla fine del mondo diviso in blocchi contrapposti – dall’altro l’interconnessione globale.

Da una parte la caduta di confini ideologici, ma anche di produzione e di commercio, dall’altra idee e persone che entrano in contatto a costi ridottissimi, senza mediazioni, capaci di dialogare e conoscere.

Il web oggi consente a piccole imprese di farsi conoscere e commercializzare i propri prodotti, spesso di eccellenza artigianale o locale, in tutto il mondo. Questo crea sviluppo ed occupazione.

Al contempo consente di acquistare a prezzi competitivi i prodotti da tutto il mondo, mettendo spesso in seria difficoltà industrie nazionali.

Se però il primo è un effetto – positivo – tipico del web, il secondo – talvolta negativo – non dipende dal web, che lo ha solo facilitato.

La sfida per la sinistra non può essere quella di proporre le vecchie misure protezionistiche, che non hanno più senso e il cui costo è spesso superiore al beneficio atteso.

Restano temi che la sinistra deve poter coniugare quello ad esempio del calcolo del costo ambientale della produzione di beni a basso costo – come avviene in Cina ed India.

Non può non essere un tema di sinistra quello della difesa della tipicità locale, di riproporre il tema della localizzazione e della difesa dalla delocalizzazione fiscale prima ancora che produttiva delle aziende.

È tema di sinistra che all’esportazione dei beni corrispondano esportazioni di diritti, di condizioni di lavoro, di salari equi, anche tenendo conto dei correttivi locali.

Soprattutto è tema di cui si deve occupare la sinistra quello dei grandi trattati internazionali che contemplino le maggiori garanzie per i consumatori, dal principio della maggior tutela a quello della qualità dei beni.

È inimmaginabile che ad esempio in Europa siano – giustamente – i produttori a dover dimostrare che alcune sostanze non siano nocive prima di immettere i prodotti sul mercato e contemporaneamente in altri paesi sia l’inverso, ovvero si può commercializzare tutto sino a quando il consumatore non provi che sia cancerogeno.

È tema di tutela dei consumatori, ma anche dell’ambiente, ed anche dei prodotti e dei produttori locali, e in ultima analisi quindi di tutela dei posti di lavoro ed ancor più della loro qualità.

Tutto questo attiene al web?

Si, nella misura in cui ci aiuta ad essere tutti più consapevoli ed informati su questi temi, e facilita il reperimento delle informazioni. E attiene al web per la parte in cui contribuisce a seminare disinformazione ed innescare meccanismi dannosi per l’economia e per il lavoro.

Ed attiene certamente alla sinistra essere protagonista attiva di tutto questo, in entrambi i casi e con una posizione chiara e precisa.

Andava sotto il nome di new-economy, quando questa faceva trendy e serviva a vendere azioni delle compagnie hi-tech nelle molto meno new borse di tutto il mondo.

Oggi la definiamo net-economy, facendo riferimento a quell’insieme di beni e servizi che hanno come propria via tipica e specifica il world wide web. Sono un mondo di applicazioni che ci facilitano la vita, che ci offrono servizi, che possono aiutare le persone e le aziende.

La net-economy pesa il 12% del Pil diretto e contribuisce per un altro 5% al Pil tradizionale nel solo emisfero occidentale e dà lavoro diretto a 250milioni di persone.

Quanto ci pervade e ci riguarda è facilmente misurabile. Aprite il vostro telefonino e contate quante app avete voi stessi scaricato. Sommate quelle del vostro tablet e avrete una piccola cifra di un mondo che si muove ed in cui voi stessi vi muovete.

La maggior parte di queste applicazioni è gratuita e la moneta con cui le paghiamo sono i nostri dati personali, quelli che volontariamente e consapevolmente rilasciamo e quelli “indiretti”, tra cui geolocalizzazione e contatti, che tracciano chi siamo, dove andiamo, con quel frequenza, chi sono i nostri contatti e chi sta intorno a noi, quali negozi frequentiamo e quali prodotti scegliamo o cerchiamo.

Questo insieme di dati è un patrimonio immenso, noto come meta-dati, che vengono aggregati e confezionati di volta in volta incrociando altri meta-dati.

Ogni utente di Facebook vale circa 179 dollari, di Twitter circa 71 dollari, 200 dollari è il valore di un utente di Linkedin. Solo per fare qualche esempio, che però ci dice anche che mentre apparentemente questi tre servizi sono gratuiti, li stiamo pagando circa 500 dollari l’anno.

Sino a che ne siamo consapevoli e riteniamo che il prezzo valga il servizio non sorge nessun problema. Ma ne siamo consapevoli?

Ecco che è di sinistra parlare di queste cose.

È compito della sinistra che tra i suoi canoni ha una certa regolamentazione del libero mercato nell’interesse della tutela della collettività chiarire tutto questo, rendere i cittadini consapevoli, mettere in chiaro i costi soggettivi, personali e collettivi, e perché no, porsi anche il tema di tassare questo “trasferimento di valore”.

Perché se – concludendo – vogliamo dire qualcosa sui concetti di web, di new-economy e di net-economy, e quindi anche sui social network, è che questi strumenti sono ontologicamente di sinistra.

Mettono insieme le persone, consentono di raggiungere con facilità il miglior prodotto al miglior prezzo, facilitano la nascita di attività economiche, accelerano la conoscenza e l’informazione, rendono il mondo più vicino e i servizi e le opportunità più veloci.

Ma se tutto questo è ontologicamente di sinistra, rischia pericolosamente di diventare di destra se la sinistra non se ne occupa come suo compito, sociale politico e culturale.

Perché finisce con l’essere di destra scegliere la sicurezza e il controllo dei cittadini a scapito della privacy, è certamente di destra la limitazione della libertà personale e di espressione in nome della eccessiva regolamentazione della pubblicazione dei contenuti (semmai equiparando blogger a testate giornalistiche editoriali).

È di destra “lasciare che se ne occupi il mercato”, semmai in nome di un finto “risparmio pubblico” in infrastrutture, ed in nome del fatto che le imprese private sono più rapide ed efficienti.

Soprattutto è di destra non mettere il paese – tutto quanto e tutto intero – nelle stesse condizioni.

Va sotto il nome di digital-divide ed è quella cosa semplice per cui in una grande città, ricca di persone e imprese, le aziende fanno a gara a offrire servizi veloci e a basso costo, mentre nelle piccole comunità, semmai anche montane, non è redditizio portare nemmeno una linea che andava bene venti anni fa.

Cosa ci interessa della velocità di navigazione? Ci interessa perchè ad esempio è di sinistra che tutti possano accedere a servizi di tele amministrazione, che le persone anziane e disagiate possano accedere a servizi di telemedicina e tele assistenza, che le persone diversamente abili possano avere, anche nelle lontane periferie, la possibilità di essere assistite, ascoltate, che possano socializzare anche solo apparentemente virtualmente.

Ecco perché oggi più che mai questo nuovo mondo, che va letto con occhi nuovi, ascoltato con orecchie differenti e narrato con nuovi vocabolari e diverse sintassi, ha bisogno, ancora e forse più che mai, di una sinistra che lo interpreti.

Ma una sinistra che non ceda di un passo ai suoi doveri genetici, al proprio canone che proprio questo mondo globalizzato e digitalmente interconnesso ci ricorda.

Possiamo dirlo ancora oggi con le parole di Gaber che “nessuno può essere felice se non lo sono anche gli altri” o con la celebre frase di Che Guevara “Ogni vero uomo deve sentire sulla propria guancia lo schiaffo dato a qualunque altro uomo”. Questo resta il canone della sinistra. Anche nella net-economy, in cui nessun luogo è troppo lontano da non poter essere raggiunto, e in cui nessun uomo è così lontano da non poter essere preso per mano.

Ho parlato di strumento. Perché un’altra idea di cui la sinistra si deve liberare è che il web sia “un qualcosa di definito con un fine”. Il web è solo uno strumento. Riempirlo di contenuti, modi sani e definire modi insani del suo utilizzo compete alla classe dirigente di ogni singolo paese ed alla comunità internazionale.

Ho parlato di modi sani e insani mutuando un termine sanitario perché – in quanto strumento – il web è anche veicolo di diffusione di virus.

Non solo quelli informatici che minacciano uomini, software e hardware, ma anche di virus culturali e sottoculturali: la demagogia, la falsa informazione, il populismo, il bullismo. Quell’idea per cui l’insulto virtuale o la denigrazione non rientrino nelle fattispecie della diffamazione o della violenza.

Compete alla sinistra chiarire queste devianze, ed essere protagonista di una normazione seria che faccia da anti virus, senza per questo minare le libertà di espressione e di confronto che appartengono geneticamente al DNA della sinistra.

In difesa di Virginia Raggi

Scritto da me, con questo titolo, può sembrare fuorviante o strano, ma in realtà lo penso davvero.

Io personalmente Virginia Raggi la difendo. Molto, ma molto meno, il popolo romano.

Certo, i romani avevano un’attenuante. Le classi politiche precedenti di ogni colore, il malaffare, la città lasciata a se stessa, le periferie non ne parliamo, Mafia Capitale (a proposito, dopo tanto clamore 113 persone indagate non sono nemmeno state rinviate a giudizio perché “il fatto non sussiste” o “non costituisce reato”, ma ovviamente è passato in sordina).

Hanno ceduto alle lusinghe ed alle facili promesse di un “pseudo nuovo” che si prometteva rivoluzionario. Eppure quello pseudo nuovo lo conoscevano bene. Sapevano chi era Virginia Raggi e conoscevano le beghe interne e la “qualità” della lunga lista di parlamentari laziali.

Perché dunque oggi attaccare una Virginia Raggi che tutti sapevamo essere quella che si è dimostrata?

Andiamo con ordine: quale novità nel fatto che fosse telecomandata da Grillo e nelle mani della Casaleggio? Lei, scelta con finte selezioni online dove si fronteggiavano Taverna, Lombardi, Di Maio, Di Battista e tutte le fronde di quel micromondo grillino degli ex meet-up che tutti conoscono. Scelta in una guerra di potere interno – che oggi emerge in tutta la sua esasperazione, e decisamente squallore – a caccia di una garanzia di riconferma per quattro comici-sparuti-guerrieri miracolati dal populismo. Scelta anche “aprendo e chiudendo” la possibilità di votare non si sa bene a chi, con dati verificabili da nessuno, e su cui nessuno di quelli anche chiamati a testimoniare in tribunale si presenta a spiegare.

Lei, tutto sommato un faccino pulito telepresentabile. Lei considerata dai “big” dell’ormai archiviato “direttorio” (Chi se lo ricorda? Scelto da chi? Nominato a fare che?) come una “non minaccia” alla loro leadership e visibilità. Già, dopo il “gran rifiuto” di Di Battista che dietro la linea della coerenza malcela le due verità personali: uscire dalla Camera e non pesare più per la corsa al Governo, doversi impegnare nell’amministrare (arte meno mediatica e più problematica). Macché.

Lei che tutti potevano “gestire” per mettere lì “i propri uomini” per rafforzare la propria capacità di rielezione e di potere personale.

Ma “sta porella” cui tutti hanno imposto qualcosa per stare lì, in fondo, che doveva fare?

Certo – lei – non è esente da furberie. Forse la più brillante in Campidoglio (soprattutto a scansarsela in tempi bui) se fosse rientrata come consigliere avrebbe da consigliere concluso la sua carriera. Già, la storia dei due mandati la ricordate? Due turni e poi a casa. È questo che brucia ai Frongia e compagnia. E questo “count down” scuote i movimentisti della prima ora. Quelli che hanno dato forza al Movimento e che oggi “che c’è da raccogliere” (risultati, visibilità e poltrone) rischiano di trovarsi “al secondo mandato e a casa”.

Ma non temete. Come sempre è stato nella creatura Grillina – come nella fattoria degli animali di Orwell – di notte qualcuno (nominato e scelto da nessuno) con sommi poteri cancellerà queste regole con qualche nuova opportunistica eccezione. E noi, qui, attendiamo la prossima.

Dunque la domanda è sempre la stessa, cosa ci si aspettava di più da questa furbetta che si è presentata come innocua, ha semplicemente omesso – piccolo opportunismo che derubrichiamo a peccato veniale – di dire che ha lavorato nello studio Previti (perché nel Movimento dei duri e puri non faceva bello)? Che ha omesso di dichiarare gli incarichi ricevuti da altre amministrazioni pentastellate (e di chi altri potevi fidarti), e che si è presentata come giovane avvocato acqua e sapone che al webbe tanto poteva piacere? Del resto a quella vittoria romana credevano in pochi, ed era un modo per uscirne puliti.

Certo, da un avvocato ci si poteva aspettare qualcosa in più di alcune nomine in abuso di potere in atto pubblico, ma in fondo che ha fatto? Quelli – i Romeo, i Marra, le Muraro – sono solo passate a incassare un credituccio, le hanno detto “nominami…” e lei, ingenua, ha solo assegnato dei ruoli. Del resto, di chi poteva fidarsi?

Scopre poi una polizza a lei intestata. Ovvio che sia “un amore non corrisposto”. Qualcuno – tra cui la Procura di Roma – parla e indaga su un “sistema polizze”. Ma si sa – il concetto è abbondantemente sdoganato – che la magistratura vede il marcio anche dove non c’è, non concepisce un amore non corrisposto. E la macchina del fango dei poteri forti che controllano la stampa di regime è pronto a fermare la rivoluzione. Si sa.

Dunque, da “sta porella”, un po’ tutti – cittadini rimani inclusi – ma che ci aspettavamo?

Che doveva fare, o meglio, che poteva fare?

Un non partito senza classe dirigente, senza persone capaci e formate, senza alcuna selezione, in preda alla guerra di potere interna, dove qualsiasi consiglio e suggerimento è un tassello che guarda altrove… e del resto “dopo anni di malgoverno vuoi che in pochi mesi si risolva tutto?”

Qualcuno potrebbe eccepire “risolvere tutto no, ma almeno una giunta…”

Già, la giunta. Dove nessuno di veramente alto e qualificato si assume la responsabilità di firmare un bilancio e alla terza sostituzione nomini al bilancio i tesoriere della tua campagna elettorale, che con tutto il rispetto non è proprio la stessa cosa.

Intanto ha detto due no pesanti. No alle Olimpiadi – che è tutto un magna magna – e no allo Stadio della Roma, che non costava un euro di soldi pubblici.

Ah no, quel no lo ha detto l’assessore all’urbanistica.

Già Berdini quello che ha detto “su certe scelte sembra inadeguata per il ruolo che ricopre. Sembra impreparata strutturalmente, non per gli anni” e “si è messa in mezzo a una corte dei miracoli”, “s’è messa vicino una banda”.

Il riferimento – spiega Repubblica – sembra essere a quei “quattro amici al bar” – così si chiamava la chat Telegram che comprendeva Raggi, l’ex vicesindaco Daniele Frongia, l’ex capo del personale Raffaele Marra (arrestato per corruzione il 16 dicembre) e l’ex capo della segreteria politica Salvatore Romeo, ora indagato insieme alla sindaca per abuso d’ufficio a proposito della sua nomina (con cui era passato dal ruolo di semplice dipendente a quello di dirigente mettendosi in aspettativa e con lo stipendio triplicato sopra i 100mila euro, poi ridotto a 93mila per l’intervento dell’Autorità anticorruzione).

Insomma, tutti ex, non sappiamo se sempre amici e sempre al bar, e qualche peccatuccio veniale sul quale – in coerente stile italico – ne vedremo ancora uscire fuori di cose. Perché sullo sfondo di questa vicenda quello che rimane è lo scontro “tra ladri di galline” dei big parlamentari di un movimento che ormai ha più correnti che eletti.

Disse Fassino a Grillo “provaci a fare un partito, vediamo se ci riesci”. Prendere voti “alla Grillo” è facile, è fare un partito che è tutta un’altra storia. E di questa mancanza, ancora una volta, davvero la colpa e della Raggi?

Io non credo. Lei al massimo ha colto la sua opportunità. Diciamo un’altra miracolata di quella corte dei miracoli senza arte né parte di un movimento che doveva rappresentare i cittadini, e che invece rappresenta la parte peggiore dell’italietta provinciale.

Grizzly Steppe, che fine hanno fatto gli hacker russi delle elezioni USA?

La notizia ha fatto scalpore all’inizio, poi sembra quasi passata nel dimenticatoio, anche perché non ha variato gli esiti elettorali. E quindi in pochi si sono presi la briga di approfondire.

Ma davvero la Russia – come nazione, come sistema, come insieme di interessi – ha condizionato il voto americano di novembre scorso?

A leggere – e a fidarsi – di tanto di fascicolo pubblico dell’FBI sembrava di si.

Del resto quando a scendere in campo è direttamente il capo del Department of Homeland Security (DHS) che realizza un report apparentemente dettagliato con l’Office of the Director of National Intelligence (DNI) anche i giornalisti di maggiore esperienza, ed anche di fronte a varie incongruenze, gli danno credito.

Se ci sono dubbi la risposta è “loro sapranno cose che noi non sappiamo” e che “non divulgano per ragioni di sicurezza nazionale”.

E invece a leggere il rapporto non vi è alcuna risposta alle molte domande che ci si sarebbe dovuti porre. Hanno compiuto un attacco: come, quando, chi, per fare cosa? Nessuno lo sa. Quali erano i bersagli? Non è dato sapere. Quale scopo concreto? Lo si ignora.

Eppure “l’operazione” avrebbe anche un nome “Grizzly Steppe” (l’orso grizzly della steppa).

La notizia non è – né dovrebbe essere “per addetti al settore”.

Se c’è un modo di penetrare il sistema elettorale, piuttosto che di condizionare il voto, o entrare in un sistema strategico nazionale.

Peggio ancora se una potenza nucleare minaccia l’equilibrio interno e la sicurezza di un’altra potenza nucleare dovrebbe essere qualcosa su cui fare domande, su cui interrogarsi, su cui non accontentarsi del “loro sapranno…”

E invece, forse un po’ giocando proprio sul fatto che i complotti – specie se internazionali – sono credibili per le masse “in sé”, che alle volte la realtà diventa vera per il solo fatto di raccontarla – del resto, vuoi che al DHS e al DNI non ne sappiano più di noi di queste cose? – ed anche lucrando sulla estrema tecnicità ed ampia ignoranza digitale, la notizia – che sarebbe gravissima – è passata nel dimenticatoio. E molti – senza sapere come e perché ciò sia avvenuto – sono però certi che ciò sia accaduto per davvero.

“La comunità dell’intelligence statunitense (USIC) è certa che il governo russo ha diretto gli ultimi attacchi che hanno compromesso e-mail di persone e istituzioni degli Stati Uniti, ed anche di organizzazioni politiche degli Stati Uniti. Le recenti rivelazioni di presunte e-mail compromesse su siti come DCLeaks.com e Wikileaks e da parte del “personaggio online” Guccifer 2.0 sono coerenti con i metodi e le motivazioni di sforzi russi diretti.”

Volendo però approfondire, prendendo ad esempio il Malware richiamato nella relazione della sicurezza americana, si tratta di una versione vecchia di un codice denominato PAS (versione 3.1.0) che altro non fa che “uploadarsi” su un sito (generalmente WordPress) per acquisirne credenziali e dati.

Ma è talmente semplice, diffuso e comune che ha addirittura “pagine di assistenza online” – ed attualmente è alla versione 4.1.1.

Il malware – diffuso da anni – è di origine Ucraina (e non russa).

Ci si aspetterebbe da agenti russi che quantomeno realizzino da sé un software così “semplice”, semmai non mettendo proprio la propria firma e paese. Ma se proprio devono almeno ci si aspetterebbe che usino l’ultima versione!

Il DHS poi ha fornito 876 IP di “indirizzi compromessi e da cui sarebbe partito l’attacco”.

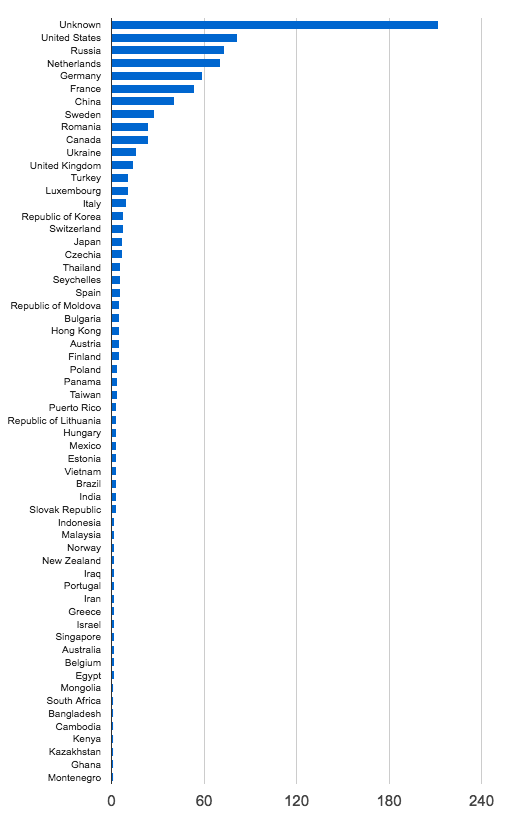

La loro localizzazione è così distribuita.

Vedi foto

e la loro sorgente indica che si tratta prevalentemente di webcompany che offrono servizi hosting a basso costo – il che significa che ospitano anche siti in WordPress amatoriali, quindi di persone non esattamente professioniste del mondo del web, il che si traduce anche nella semplicità con cui molti siti sono stati hackerati.

Da un’analisi incrociata poi risulta che quegli stessi IP sono stati la sorgente di oltre 14 milioni di attacchi nei due mesi precedenti e sostanzialmente nei due mesi successivi.

Il che si traduce nel fatto che parliamo di siti e server già compromessi e che probabilmente non hanno nulla a che vedere con un’azione “statale” di un governo nazionale, ma semplicemente rientriamo nella normalità della “vita del web”.

Dove i siti – soprattutto i CMS Cordpress, che sono quelli più comunemente usati, soprattutto in ambienti meno esperti – vengono spesso forzati per prendere dati o per essere a loro volta “luogo di infezione e trasmissione di malware”.

E anche di questo – di cosa ci fanno con i siti compromessi – abbiamo già avuto modo di parlare.