L’ultimo attacco a Napoli riguarda la pizza. Prodotto di eccellenza che racchiude in sé, nella sua semplicità e “povertà”, moltissime eccellenze: la maestria dei costruttori di forni a legna, la manualità dei pizzaioli, le farine, i pomodori, olio e basilico, mozzarelle, fiordilatte e quant’altro la fantasia abbia deciso di “mettere su” nella lunga storia di questo prodotto. Famosissimo in tutto il mondo, e che solo qui si fa così. Il resto – mettetevi tutti l’anima in pace – è un similpizza che si chiama pizza solo per essere venduto. Per carità, buono lo stesso alle volte, ma non egualmente e non la stessa cosa. Ma si sa che nell’era della globalizzazione, anche alimentare, in un settore ricco come questo, ciò che non puoi massificare va abbattuto. Un caso per tutti non campano, il lardo di colonnata, reo di essere fatto nel marmo “che dato che è poroso può contenere batteri nocivi”. O troppo costoso per le multinazionali che devono spendere poco e produrre moltissimo e vendere tutto uguale ovunque? Chi è più forte si difende. E ti difendi se hai classi dirigenti consapevoli, autorevoli, che hanno un legame con tradizioni e territorio. Quando tutto diventa fragile, e comprabile, gli effetti sono evidenti. E Napoli e la Campania è da un po’ che non hanno una classe dirigente abbastanza autorevole e con un sano amor proprio da levare gli scudi contro interessi economici “di altrove”. Il caso della pizza non è il solo. E quella descritta è solo una rapida cronologia, giusto per mettere ordine, certi che purtroppo, non sarà l’ultimo attacco al nostro comparto agroalimentare.

C’è una guerra in corso, per il più grande mercato mondiale e in costante crescita: l’agroalimentare. Se da un lato c’è la “grande guerra non dichiarata” per l’accaparramento di terra nei sud del mondo per le colture intensive, dall’altro c’è il bisogno fisiologico delle industrie di “massificare e appiattire” la produzione, di livellare i prezzi di origine e delle materie prime. Se un prodotto, si chiami caffè, formaggi, pizza, pasta, mozzarella, può essere merce industriale, tutta la produzione che non vi rientra deve essere spacciata per “dannosa, nociva, priva di controlli”.

Tocca alla Campania, che ha la minore forza di competizione economica verso le industrie del nord e la più debole e autorevole classe politica e dirigente negli ultimi anni. Tocca in parte alla Calabria, ai vini e ai grani della Puglia, alle eccellenze della pasticceria (e non solo) siciliana.

Sinché si tratta di colture intensive per l’industria va bene, sinché i vini pugliesi servivano per “tagliare” i doc veneti, andava bene, sinché i cedri di Sicilia e Calabria servivano per le cedrate e gli oli delle industrie del nord andava bene.

Riappropriarci della difesa dei nostri territori e delle tipicità locali non è difesa campanilistica o razzismo all’incontrario, ma è avere amor proprio, e tutelare una enorme risorsa per il rilancio delle nostre regioni, oltre che all’unico grande bacino occupazionale che ci è rimasto. Non comprenderlo non è solo miopia, ma colpevolezza e complicità.

Il primo episodio clamoroso in ordine cronologico fu quello della “mozzarella alla diossina”. Nessuno ha detto che nella “mozzarella campana dop” (quella certificata dal consorzio) non ne è mai stata trovata traccia. Ma tant’è. L’obiettivo all’epoca era “deterritorializzare” il formaggio e proporlo non come espressione della cultura meridionale, ma come semplice prodotto nazionale e quindi “industrializzabile”. La mozzarella di bufala alla diossina è quella campana, si disse, senza alcuna prova. Spuntarono anche video di presunti ambientalisti che gridavano ai maltrattamenti sulle povere bufale. Ma in Campania. Senza citare che i più grossi produttori di latte bufalino in Italia sono localizzati in pianura padana. In questi anni l’industria casearia è riuscita a spuntare la certificazione “mozzarella Stg”, utilizzata subito come testa d’ariete contro i piccoli caseari del Mezzogiorno. Già, troppo piccoli, anche come consorzio, per essere lobby capace di contrastare quelle delle grandi aziende industriali del nord, che lavorano “pasta filante” fatta anche con venti latti differenti, conta solo il mix e il prezzo.

C’è stata poi la volta in cui Oscar Farinetti (piemontese, proprietario di Eataly) con i fondi del POR Campania ha avuto l’incarico di selezionare e promuovere le farine italiane negli Stati Uniti. Casualmente vengono bocciati alcuni molini, tra cui Caputo (si legge nella nota “confermiamo che la sua azienda ha tutti i requisiti… purtroppo il soggetto attuatore non l’ha selezionata…”), da tre generazioni un’eccellenza che rifornisce le maggiori pizzerie campane. Giudizio privato e insindacabile, anche se con fondi pubblici. Sarà un caso ma Eataly è proprietaria di un molino che da anni vuole penetrare il ricco mercato delle pizzerie. Succede. Un caso.

È l’ora della pasta. L’11 ottobre 2013 – improvvisamente – un gruppo di aziende della grande distribuzione, soprattutto al Nord, “preoccupate dall’allarme rifiuti” chiedono che sulla merce venga indicata l’esatta provenienza, con tanto di dettaglio catastale, allo scopo, evidentemente, di poter escludere che frutta e verdura provengano dalle aree più a rischio a nord di Napoli e nel Casertano, ma la cattiva immagine si estende all’intera regione e a tutte le sue produzioni. Il brand Campania viene colpito proprio mentre la Ue aggiunge una nuova Igp – per la pasta di Gragnano – alle numerose (335) già riconosciute. Ordini calati, a beneficio delle enormi aziende della pasta, una tra tutte che risulta anche essere quella del settore che maggiormente investe in sponsorizzazioni nei circuiti della grande distribuzione.

L’allarme sul “quadrilatero della morte” si estende su frutta e verdura in modo specifico sui pomodori. Casualmente l’attacco della grande distribuzione non colpisce “il fresco” ma l’industria conserviera. Pomì ad esempio fa spot a tempo di record rivendicando che “nelle sue confezioni non ci sono pomodori campani” con in grande evidenza un’Emilia rosso-pomodoro. Quando mai si siano coltivati pomodori da sugo in Emilia resta un dubbio. In crisi le industrie conserviere della regione, mentre le altre rimpinguano con i loro prodotti gli scaffali di tutta Italia. Resta il dubbio della provenienza dei loro pomodori. Ma nessuno fa domande.

Gli ultimi due “attacchi” vengono da una trasmissione televisiva rispettabile e generalmente seria. Report. Ideata e realizzata a Milena Gabanelli. Una delle trasmissioni migliori della Rai. E tuttavia partiamo proprio dal format. “Gli autori dei servizi sono freelance e si autoproducono i loro lavori sottoponendosi in seguito alla supervisione dell’autore senza intermediazione alcuna.” Non lo dico io, ma lo stesso Bernardo Iovene. Questa è una formula decisamente comoda, anche per non avere pressioni e mantenere indipendenza, e premiare il merito e “la notizia”. Per citare lo stesso Iovene “una razionalizzazione del lavoro che rende l’intero programma economicamente competitivo e allo stesso tempo libero di proporre servizi informativi di inchiesta”.

E tuttavia nascono alcune perplessità sulla scientificità di alcune inchieste. E il punto va chiarito con precisione. Un servizio, specie una inchiesta, costano, e parecchio, anche se per il pubblico non è immediatamente percettibile quanto lavoro ci sia dietro anche soli venti minuti di montato finale. Se la trasmissione fosse della Rai sarebbe tutto molto più semplice: sai chi paga e chi copre i costi. Non sempre è chiaro il finanziamento iniziale dei servizi dei freelance. Questo non lo dico sui servizi di Iovene, ma è bene che si chiarisca questo punto iniziale, almeno per completezza di informazione verso il pubblico.

La prima inchiesta riguarda il caffé. L’esperto chiamato a valutare le tazzine partenopee è Andrej Godina, sicuramente esperto, che le bolla come “rancide, legnose e terrose”. Poco conta che la sua valutazione è “sensoriale gustativa”, e in questo conta anche che lui sia settentrionale e – e questo è un bene – in ogni regione della nostra lunga penisola le sensibilità e i gusti cambiano e variano (vi immaginate a Palermo bere una grappa la mattina? O a Milano mangiare il peperoncino come in Calabria? Per fare due esempi macroscopici). Va detto per completezza che Godina è di Trieste, che ha studiato sui libri della Illy, anch’essa di Trieste. E che la Illy, vanto del made in Italy, sia competitor di varie marche di caffè di Napoli. Che proprio Godina aveva già pubblicamente attaccato quelle marche napoletane di cui Illy è competitor. E che Godina è stato docente – ben pagato – proprio della Illy, che per altro (con la Cimbali) “sponsorizza” tutti i “luoghi editoriali” dove scrive Godina e i corsi in cui è docente. Per completezza va anche evidenziata la coincidenza cronologica tra il servizio sul caffè e lo spurgo delle macchine, e la battaglia per le macchinette a cialda, che qualcuno ha proposto vengano – per ragioni di igiene – imposte nei luoghi pubblici come direttiva europea. Certo, la lobby con in testa Nespresso e Lavazza è molto più potente di quella dei piccoli torrefattori nostrani. Ed anche alla Illy manca qualche tazzina per rientrare tra i giganti del monopolio europeo. Sarà un caso, ma proprio in quei giorni era in discussione un accordo per la realizzazione “paritetica” tra Kimbo (napoletana) e la Illy (triestina) di una macchinetta a cialde… forse le rispettive quote non sono più tanto paritetiche…

La seconda inchiesta riguarda la pizza. L’esperto chiamato stavolta è Vincenzo Pagano. Che non è un nutrizionista, non è un medico né un biologo, né un gastronomo, ma ha solo un blog (amatoriale) di cucina, dopo una vita spesa in altro, e forse il vantaggio di avere una moglie che lavora a Ballarò. Ma ci sta. Chiunque può dire se una pizza gli piace o meno. E tuttavia. Perché chiamare un esperto veneto per parlare dei danni delle farine 00 (raffinate) e non un docente dell’Istituto Zooprofilattico di Portici in Campania che lavora sul campo? Soprattutto perché non dire che “l’esperto” fa lezioni in una nota azienda che punta come marketing e produzione sulle farine integrali? Soprattutto, nella puntata si attacca la dannosità della farina “raffinata” solo in relazione alla pizza? Sarebbe interessante chiedersi perché non attaccare detta farina “in generale”, e invece ci si guarda bene dal farlo, perché si toccherebbe tutto il comparto dei “prodotti da forno industriali” (merendine, pane, pancarré, panettoni, pasta…) che sono quelli di grandi marchi che sono anche – casualmente – grossi investitori pubblicitari. Se la farina 00 è dannosa, parliamone, ma non a senso unico.

Il secondo punto riguarderebbe la dannosità del “forno a legna”, ovvero uno strumento di cottura usato dall’uomo ininterrottamente da oltre 7mila anni (conosciuti) a vantaggio dei “forni elettrici”. Sul punto non si cita minimamente la regolamentazione locale, che in molte città del nord li vieta per ragioni diverse (camini, dispersione dei fumi, igiene pubblica nello stoccaggio del legname…), oltre all’inezia che un forno elettrico lo accendi e spegni con un tasto, mentre per gestire un forno a legna non puoi che essere esperto. E sorvoliamo sul fatto che i produttori di forni elettrici (che nel ricco mercato della pizza napoletana non mettono piede, e vorrebbero) sono tutti del nord.

Il terzo punto riguarda gli imballaggi della pizza da asporto, con Maria Rosaria Milani che afferma che il cartone della pizza deve essere “100% di fibra vergine ossia di materia di primo impiego”. Peccato venga smentita dall’art. 27 del DM 21/3/1973 e succ. modificazioni e integrazioni. Che dice ben altro.

Su tutto due domande. La prima. Perché avendo scoperto che la pizza previene i tumori, come ha dimostrato l’Istituto Mario Negri di Milano nel 2004 con uno screening di massa non l’hanno detto? Preferendo parlare della presunta cancerogenicità delle presunte farine bianche trasportate dalla pala in un forno a legna in cui presunti ammassi di fumi neri la renderebbero tossica (come i presunti sedimenti di olio nell’oliera mai dimostrati)? La seconda, perché non dire con chiarezza, a beneficio del telespettatore, che gli esperti – sul caffè come per la pizza – benché esperti, erano in palese e noto conflitto di interessi nelle valutazioni che facevano?

Credits: Gianni Pittella, Alessio Postiglione, Arcoiris, Luciano Pignataro. Nel giornalismo anglosassone è uso indicare – per chiarezza con i lettori ed onestà intellettuale – le fonti, anche minime e occasionali, grazie alle quali è stato “reso possibile” un articolo. È una cosa buona.

Autore: Michele Di Salvo

Chi vincerà le amministrative a Napoli?

A meno di un anno dal voto il dibattito para-politico su Napoli è bloccato, fermo sostanzialmente a quattro anni fa. Ma se fosse solo “fermo” sarebbe probabilmente meglio di quando – come adesso – il dibattito è essenzialmente “chiuso”, tra gruppi e posizioni che hanno una loro visione e che fanno pronostici fondati letteralmente sul nulla, se non il proprio autoconvincimento.

È un modo “antico” di fare politica, soprattutto a sinistra, che però ha tappe macroscopiche di cui sarebbe bene tenere traccia e memoria.

A Bologna si vince comunque, qualsiasi sia il candidato. Poi vinse Guazzaloca. A Napoli si vince comunque, e nella peggiore delle ipotesi si va al ballottaggio. E vinse De Magistris. Parma dopo gli scandali deln centrodestra è si-cu-ra. E vinse Pizzarotti. A Venezia non può che vincere il pd. Livorno rossa la si vince anche se non si candida nessuno. E ha vinto il Movimento 5 Stelle. Possiamo mica perdere la Liguria con la Paita, e (solo) per colpa della “sinistra sinistra” ha vinto Toti, ci mancherebbe. E l’elenco potrebbe anche continuare, semmai con un “De Luca stravince con otto punti di vantaggio” (il giorno prima) che il giorno dopo è diventato una vittoria sul filo di lana di meno di 40mila preferenze.

Ecco, dircele queste cose e ricordarcele non guasterebbe. Perchè l’umiltà in politica è una gran bella cosa. Soprattutto aiuta – tutti – a restare coi piedi per terra. Aiuta anche a ricordare che ci si candida e fa politica on per fare l’ultras che esulta per uno scudetto, ma per amministrare il bene comune. Non ci sono coppe da portare a casa, ma un lavoro serio che dopo la campagna elettorale andrebbe svolto tutti insieme, o quanto meno col contributo di tutti.

Io sulla mia città in questo mese ho detto poche cose. E mentre è costume della politica che l’affermazione del giorno prima venga sovente ripensata il giorno dopo, mi accorgo che le cose che ho cercato di dire restano quelle. Per questo le metto qui, tutte insieme, in ordine cronologico.

È il mio contributo a questo dibattito, che si affanna ancora sui totonomi e che non lascia trasparire alcun contenuto.

All’indomani dei dati della Svimez provai a declinare in satira…

[la riflessione seria la trovate qui]

Contro questi piagnistei meridionalisti sarebbe una cosa buona chiudere la Svimez.

Si perchè ultimamente va molto di moda questo “pensare positivo”, guardare al bello, parlare dell’Italia che funziona. Se non lo fai, se non sei “ottimista”, sei un retrogrado, un gufo della solita sinistra piagnona e masochista che rema contro.

Infondo la soluzione è semplice: se i problemi non li documenti non esitono.

Nella retorica della comunicazione social alla domanda “e dove sta il link?” se non c’è ti inventi tutto, quindi meglio “togliere il link” e amen.

Potremmo però risolvere tutto, e non solo i problemi del sud, con questa logica stringente: se facciamo emigrare tutti i disoccupati cancelliamo la disoccupazione. Pensiamoci bene. Potremmo risolvere la fame nel mondo, il problema dei malati e delle “diverse abilità” in maniere simili…

Forse se smettiamo di parlare del debito pubblico (mai così alto nella storia repubblicana) anche quello per miracolo e da solo svanisce.

Tempo fa De Magistris a Napoli, nella mia città del resto disse “basta parlare di blatte per strada, le blatte non ci sono, chi ne parla sarà querelato” (vero che spuntarono foto di blatte ovunque e non si ha notizia di querele sindacali, ma accadde anche questo).

Sono i tempi bellezza. Sono quelli del #menefrego in trend-list su twitter e di quelli che fanno ironia dicendo “mi aspettavo anche i treni in orario”. Ma quale ironia, i treni sono in orario: sei tu che sei gufo e ci hai anche l’orologio rotto. E dato che la crisi non c’è, puoi anche smettere di fare il taccagno e compratene uno nuovo, che il paese ringrazia.

Meno satirico è quello che scrissi due giorni dopo.

Mentre si dipana il dibattito sul sud, che pare funzionare anche come novello sempreverde tormentone estivo (insieme agli immigrati), e si sentono citare e piovere (nonostante il caldo, o proprio come effetto collaterale del caldo) cifre di ogni tipo genere e dimensione, io ne vorrei citare solo due. Che nel loro piccolo riguardano soldi già disponibili e che riguardano entrambe Napoli.

La prima cifra è 156milioni di euro, e sono i soldi per dragare il porto e per l’ammodernamento delle banchine di attracco. Soldi che il 31/12 torneranno all’Unione Europea perchè – dato che la politica cittadina e quella regionale non si sono messe d’accordo per la nomina di un presidente dell’autorità portuale, la progettazione e realizzazione delle opere non è stata fatta. Alla stessa data tornerà in Europa anche la seconda cifra. Questa volta 101milioni di euro. Che sono i fondi per la riqualificazione del centro antico e storico di Napoli, dopo che queste aree sono rientrate nel partimonio mondiale dell’Unesco. Messe insieme queste due cifre sono 257 milioni (e spicci).

A ben vedere hanno tra loro anche una coerenza straordinaria, perchè andrebbero a finanziare l’enorme risorsa-volano dell’economia cittadina: il turismo.

Ecco. Seppure 257 milioni vi sembran pochi, cosideriamo che li abbiamo persi. Ma per una volta, senza forche e senza populismi di piazza, sarebbe un bel segnale di rinascita del sud se, pacificamente, semplicemente, chiedessimo tutti conto e che qualcuno rispondesse di questo che – prima di tutto – è un atto di irresponsabilità verso la città e verso il bene e il patrimonio comune.

Fu poi la volta di quando De Magistris divenne “sindaco di Facebook” che commentai così dalle colonne del Roma:

Dopo essere stato sindaco rivoluzionario, sospeso, di strada, reintegrato, oggi De Magistris lancia definitivamente la sua campagna elettorale con un lungo post su Facebook. Che fosse social lo sapevamo, ma stavolta il suo post è con un vero e proprio manifesto politico delle cose fatte e di attacco al pd renziano. Tra le molte accuse “a firma” del sindaco di Napoli ce ne solo alcune difficilmente attribuibili a Matteo Renzi come “Mafia Capitale, inchieste Expo, Venezia Mose”: tutte vicende semmai esplose sotto la sua segreteria e cui lui è chiamato a mettere una pezza.

L’atto che da oltre un anno fa infuriare De Magistris è la sua estromissione dalla gestione dell’affaire Bagnoli. “Renzi, dopo anni ed anni di omissioni, sprechi, affari e crimini, invece di dare alla Città le risorse per la bonifica ha deciso di commissariare. Vuole mettere le mani sulla città con le stesse logiche di potere che hanno distrutto parte del nostro Paese.”

Su Bagnoli lo scontro è ampio e forte, e ne sentiamo parlare da tempo. Come i nomi ballerini dei presunti super commissari con poteri da superuomo, così come le cifre da capogiro che potrebbero abbattersi (letteralmente) sulla città, e su cui i soliti presuntamente grandi imprenditori e finanzieri anche loro si vogliono letteralmente abbattere per pasteggiare alacremente.

Quello che manca sulla questione Bagnoli è una risposta chiara ad una domanda che dovrebbe essere il presupposto di qualsiasi cifra e nome commissariale: qual è il progetto per Bagnoli? Soldi e nomi per fare che? Realizzare cosa? Quando fai questa semplice domanda si solleva la nebbia, come se Bagnoli fosse in val padana.

Nel lungo articolo il sindaco di Napoli fa un elenco di cose fatte, che sono cose vere, almeno parzialmente. Molti sono progetti ereditati dal passato (come le stazioni della metropolitana da lui inaugurate a ripetizione), così come è innegabile l’aver ereditato un bilancio a dir poco disastroso e del quale nessuno degli assessori degli ultimi vent’anni è stato chiamato a rispondere.

Spiccano però due elementi. Il primo è che un sindaco che il PD considera decotto e condannato alla sconfitta abbia ricevuto in meno di sei ore oltre 2.000 condivisioni e 3.500 “like”, cui si sommano oltre 1.500 tra commenti e repliche. Indice di una città viva e di un sostegno al sindaco che molti sembrano ostinarsi a non vedere. Dall’altro il vuoto delle repliche del partito democratico, che vanno dalla ilarità all’attacco diretto, senza alcuna proposta nel merito. L’alzata di scudi “a difesa del segretario” a livello nazionale ci sta, ma a livello locale appare decisamente poco credibile, laddove ad un anno dal voto il PD non solo non ha nomi alternativi da proporre, ma non ha un progetto politico, non ha un programma, e nemmeno un’idea di percorso per arrivare ad averne.

Il post del sindaco fa discutere e fa schierare. Apre il dibattito sulla città e sull’amministrazione. Tutto questo è comunque politica. Al momento degli altri partiti non si può dire nemmeno questo: nemmeno uno status programmatico o analitico che faccia discutere.

E sempre sul Roma però mi toccava ricordare che

esattamente un anno fa Matteo Renzi venne a Napoli. Era da poco diventato premier ed era il tempo del “giro d’Italia”, delle scuole, delle regioni del sud. Esattamente un anno fa sottoscriveva a Bagnoli un accordo di programma per quell’area: accanto a lui Luigi De Magistris e Stefano Caldoro. Già, esattamente un anno fa: politicamente un’era geologica. Una politica che va sempre più veloce ma che qui al sud resta archelogica. Non sarà un caso quindi che le uniche novità riguardano gli scavi di Pompei: nuove scoperte e qualche nuovo ennesimo crollo.

Un anno fa era prima della “fonderia” – sempre a Bagnoli – prima delle primarie in casa Pd per la scelta del candidato governatore, prima dell’elezione di Mario Oliverio in Calabria, di Marcello Pittella in Basilicata, della vittoria di misura di De Luca alle primarie e di meno di 40mila preferenze alle elezioni regionali. Il PD che vince al sud è tutto meno che nuova classe dirigente, ed anche quande quando vince un candidato renziano come Michele Emiliano in Puglia certamente non lo si può definire un “leopoldino”.

Un anno fa a Napoli, a Bagnoli, sembrava tutto possibile e imminente, realizzabile – almeno per una volta – in sinergia e accordo tra locale, regionale e nazionale. Le elezioni del “rinnovamento” (almeno auspicato e certamente auspicabile) della classe dirigente sono state la cassazione del dato che qui i signori delle tessere che migrano da una maggioranza interna all’altra la fanno da padroni e dettano tempi, modi e condizioni. Ed ecco che mentre un nuovo scavo ci regala un’altra meraviglia di Pompei, e mentre Carditello si avvia al recupero avviato dal coraggio di un ex ministro come Bray (che tutti si chiedono ancora perchè non sia stato confermato), Bagnoli resta la pietra angolare dello scontro politico, amministrativo, finanziario. Ma resta anche come monumento e cartina di tornasole dell’interesse concreto e tangibile per temi come recupero ambientale, occupazione, sviluppo, attenzione al sud, investimenti, riqualificazione…

E allora ad un anno esatto da quella visita, da quella firma, da quegli annunci, resta un decreto ancora vuoto, parziale, senza alcuna nomina, senza un progetto, senza un’idea. E Bagnoli diventa il metro che misura la distanza tra la velocità della politica e la concretezza del cambiamento. La politica, e la comunicazione politica, possono anche essere velocissimi ed efficaci. Ma la concretezza passa per le cose che cambiano. O quanto meno che si muovono.

Stavolta però la responsabilità non è dell’amministrazione comunale, regionale, e nemmeno del premier. Semmai della classe dirigente locale del suo steso partito che evidentemente non riesce ad essere efficace nel far comprendere le urgenze, o peggio, che intende, ancora una volta, usare l’ipotesi di un passo in avanti su Bagnoli per la costruzione della campagna elettorale delle prossime amministrative.

Ad oggi tutti pensano che la vittoria sia scontata: centro destra, PD, il sindaco e il M5S. Almeno se ci si ferma a discuetere ed ascoltare. La realtà è ben diversa.

Ad oggi il PD non ha un candidato e non ha un prcorso chiaro per individuarlo, e probabilmente si ricorrrerà ad una scelta calata dall’alto, ennesima pietra lapidaria su una classe dirigente sempiterna.

De Magistris ha un suo zoccolo duro non inferiore al 20-25%. Il Movimento 5 Stelle ha un suo bacino abbastanza definito non inferiore al 20-25%. Il centro destra unito ha il suo storico, consueto 35-37%.

Ciò che resta è il PD. Meno qualche punto percentuale ad una sinistra con cui non si vuole né può alleare. E meno le sempiterne e sempre presenti liste civiche, candidati di opportunismo e opportunità, varie ed eventuali.

La domanda è: qualcuno davvero oggi può dire chi e come vincerà a Napoli?

L’umiltà, come dicevo all’inizio, è una bella virtù. In politica appare un pò desueta. Rivalutarla non farebbe male. E aiuterebbe a fare scelte più costruttive e opportune.

Verso USA 2016

Manca oltre un anno al voto presidenziale americano, e le primarie sono già cominciate qualche mese fa. Ufficialmente ad aprile, con le varie dichiarazioni di “discesa in campo”, a caccia di sostenitori e finanziatori. La prima sfida è esattamente questa: assicurarsi per tempo un certo numero di comitati, sedi, volontari, macchine organizzative, banche dati, e ovviamente cospicui fondi elettorali. Tutto questo è “la dote” che i candidati porteranno – alla fine – a ciascuno dei due candidati del proprio schieramento politico che risulteranno vincitori, e il peso politico di ciascuno si misurerà esattamente in questa forza e nelle risorse raccolte e disponibili per la “campagna vera”.

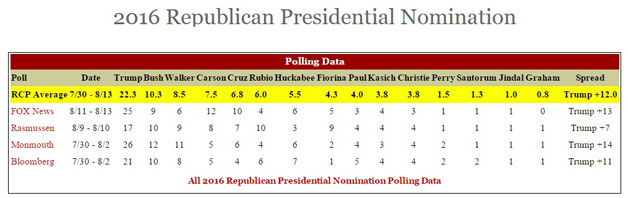

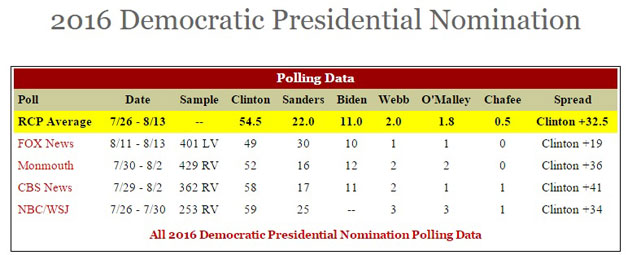

Ad oggi di sorprese ce ne sono almeno due.

La prima è in casa democratica. Prevedibile che la corsa di Biden fosse solo strategica, ma addirittura doppiato da Sanders nessuno se lo aspettava. Prevedibile che la Clinton, senza avversari veri, soprattutto a sinistra, battesse tutti, ma non addirittura che superasse il 50% delle preferenze nonostante una politica presidenziale che mese dopo mese le “sottrae” progressivamente molti argomenti: dall’Iran a Cuba ai diritti lgbt.

La seconda, vera, grande sorpresa è però in casa repubblicana, dove il miliardario Donald Trump sta letteralmente doppiando ovunque i due avversari diretti e “veri” di queste presidenziali: Jeb Bush e Marco Rubio. Il dato è straordinario anche perché entrambi gli sfidanti non hanno alcun problema di raccolta fondi o organizzativo, ed entrambi sono politici navigati, con una struttura solida e ottimi argomenti. Ed anche nei dibattiti televisivi, nonostante gli altri siano più preparati è sempre Trump a dominare la scena, nonostante evidenti gaffe.

Certo, non si è ancora votato in Stati popolosi e determinanti, né in quelli propriamente repubblicani, ma il dato va letto in molti modi. Intanto la classe media elettrice repubblicana non si fida più dei politici di professione. Quell’elettorato prematuramente stimolato da Ross Perot stavolta sembra maturo per una scelta “diretta”. Trump, da miliardario, appare meno “succube” e ricattato dai finanziamenti delle lobby, e questo alone di indipendenza fa gioco in questa fase.

Che voglia davvero arrivare alla fine della corsa non è dato sapere, di certo il segnale è politicamente chiaro: il mondo dei miliardari americani che fanno l’economia vogliono partecipare in maniera diretta e determinate alle scelte politiche, e non solo finanziare e pesare dietro le quinte per ottenere favori occasionalmente e quando politicamente la cosa non disturba.

Se questo è il messaggio politico che consegna al GOP la candidatura di Trump, la risposta dell’elettorato non si fa attendere: Trump può anche vincere le primarie interne ma è anche quello che con maggiore certezza perderebbe le elezioni vere contro i democratici, già a prescindere favoriti, mentre la Clinton avrebbe vita certamente più difficile con Bush e Rubio.

Questa la situazione ad oggi, a 360 giorni dalla chiusura delle primarie dei due partiti.

Un anno per ampliare e consolidare le proprie forze e risorse, e per decidere entro marzo a chi consegnare – in caso di ritiro – il proprio capitale politico, stringere alleanze, ottenere candidature e posizioni di potere in vista del novembre 2016.

E tutto questo a meno di sorprese e new entry che nella politica americana non mancano mai.

Quello di Grillo non chiamatelo razzismo

L’altro giorno Beppe Grillo ha pubblicato sul suo blog un lungo articolo con una serie di proposte in materia di immigrazione. Come spesso fa per i temi più delicati (di recente un delirante attacco complottista verso Monica Maggioni), l’articolo non era direttamente a firma sua, ma “dava spazio” alle proposte di alcuni rappresentanti del MoVimento. A corredo del post una vignetta in stile ventennio, sia da un punto di vista grafico che contenutistico e stilistico.

Il tema non è nuovo sul blog di Grillo, e nemmeno tra i rappresentanti del suo Movimento.

Ne abbiamo parlato ad ottobre 2013, e già allora si trattava di una raccolta di materiali ed esternazioni perfettamente coerenti tra loro e precedentemente ad agosto.

Come scrissi già a maggio 2014 in realtà il tema non è però “un vero e concreto atteggiamento razzista”.

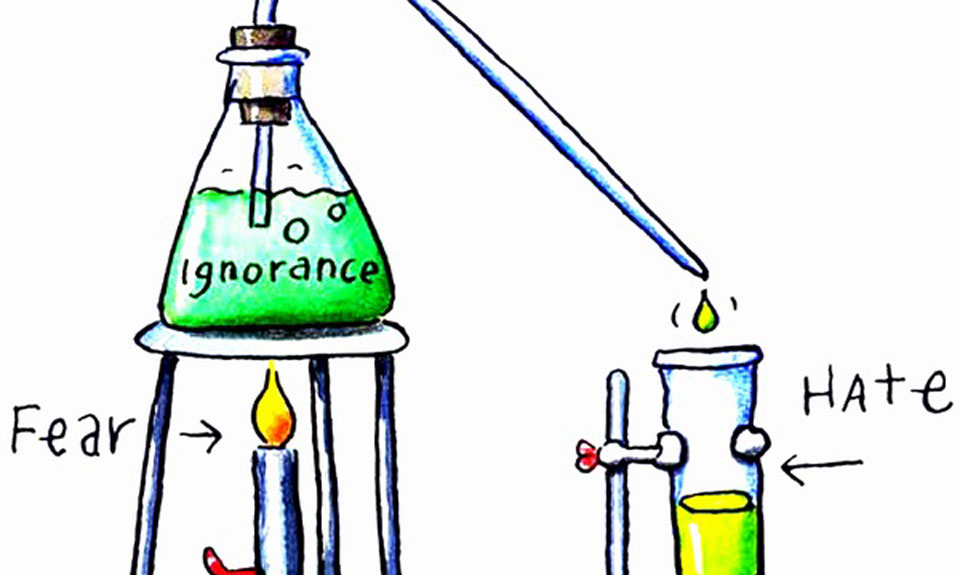

Si tratta piuttosto di una strategia fondata essenzialmente su due concetti: Odio e paura. Se dovessimo sintetizzare in due parole gli elementi che con maggiore facilità attraggono elettorato e sostenitori massimalisti queste sono le due parole chiave.

L’odio verso un qualsiasi diverso, ma anche verso qualsiasi nemico che venga additato come l’origine dei nostri mali: immigrati, euro, Europa, poteri forti, ma anche chi ha un’altra religione o semplicemente la pensa diversamente da noi e ci mette in difficoltà con il suo ragionamento.

Paura è l’altra condizione necessaria: “cosa accadrebbe se…” condito da qualsiasi sciagura vera o presunta purché esprimibile in tre, massimo quattro parole. Anche qui la paura di perdere qualcosa, che sia un diritto, soldi, privilegi, posizione, ma soprattutto certezze, convinzioni, di dover mettere in discussione il proprio modo di vivere e pensare.

Era il 22 aprile di quest’anno quando Grillo scrisse un allarmistico messaggio su Facebook “In arrivo un milione di immigrati. Bisogna agire subito!” rinviando per ulteriori informazioni sulla fantasiosa notizia inevitabilmente al link del suo blog.

A giugno – sempre sul tema immigrazione – è la volta di Di Maio, sulla sua pagina facebook. Una declinazione del tema e delle ricette per gestire questo fenomeno che mostravano tutta l’inadeguatezza del soggetto proponente, per non dire vera e propria ignoranza.

La sociologa e giurista Iside Gjergji sul suo blog sul FattoQuotidiano a proposito dell’ultimo (cronologicamente parlando) post sul blog di Grillo parla di “razzismo a cinque stelle” e scrive: il post del pentastellato consigliere comunale di Torino, Vittorio Bertola, contenente proposte politiche in tema di immigrazione, non avrà procurato neanche un minimo spostamento del sopracciglio destro. Il post non rappresenta, infatti, nessuna novità circa le posizioni (cripto)fasciste e di destra, dunque razziste, espresse da molti esponenti di tale movimento, sia prima che dopo l’alleanza europea con Ukip. Un mix di ignoranza, di razzismo, di linguaggio da bar e di brama populista, mirante a togliere voti e simpatie a forze politiche più simili (almeno rispetto all’idea complessiva di società), ovvero al cartello elettorale Lega Nord-Casa Pound, permea molte parole delle proposte del consigliere.

Lieti che il Fatto – testata da sempre molto vicina al M5S – se ne sia accorto.

Ma qui il razzismo c’entra poco. La questione è differente e più rozza, meno intellettuale, meno concettuale. Ben lontana dai vari “razzismi scientifici” che abbiamo conosciuto e conosciamo [che poi si tratta di una contraddizione in termini dal momento che la scienza se una cosa ha dimostrato è l’infondatezza delle ragioni del razzismo, ma questa è un’altra storia].

Quello di Grillo – e anche più dei suoi “eletti” – non è affatto razzismo. E a dirla tutta anche del tema immigrazione a loro, fondamentalmente, interessa nulla, tanto che anche quando presi in castagna e confutati, non si degnano nemmeno di un minimo di approfondimento o di replica.

Il loro è becero, bassissimo, calcolo politico, demagogicamente parlando allo stato quasi puro. A scrivere questa volta è un consigliere comunale di Torino, altre volte fu Grillo che ricordava che “se avessero detto certe cose avrebbero preso percentuali da prefisso telefonico”.

Qui si tratta di dire banalmente le cose che “tirano il sentiment”, in rete e nella piazza. Prendere i voti dicendo le più amene cretinaggini basta che siano efficaci sul territorio. Per Bertola nè più nè meno che uno spot personale a caccia di qualche votarello leghista. Per Beppe, inseguire Salvini sul suo terreno. Niente di più. È la solita formuletta chimico-matematica del “distillare l’odio, alimentando l’ignoranza e facendola crescere al fuoco lento della paura costante”.

La formula è antica: è la paura del diverso, che diventa immediatamente nemico, cui vengono attribuiti tutti i mali patiti: dalla sua sconfitta il nostro benessere. È così da sempre, sino a Hitler con gli ebrei o con le razze inferiori. Ma almeno quello era razzismo “vero”, che pretendeva e inventava ragioni e fondamenti scientifici al suo fondamento.

Questo è solo e becero accattonaggio di qualche consenso facile.

Distillando odio, alimentando ignoranza e paura.

A Grillo c’è da fare i complimenti però, per riuscire a far stare insieme i neo accattonati voti leghisti, con i precedententi delusi del centrosinitra, che difficilmente avrebbero immaginato di condividere queste posizioni. Ma anche in questo il collante più vecchio del mondo fa il suo dovere: l’odio verso “la politica vecchia e corrotta” è un evergreen che unisce tutti… poi si vedrà.

È una corsa contro il tempo, perchè un consenso così eterogeneo difficilmente lo tieni insieme a lungo, specialmente se “gli altri” fanno qualche riforma, o peggio ancora se con la nuova legge elettorale rischi di prendere tanti voti e molto pochi seggi.

Da qui la spinta delle ultime ore: “andare ad elezioni il prima possibile”, pena scomparire e perdere consenso.

Ma la storia insegna che se vinci le elezioni con un popolo in maggioranza fomentato dall’odio, dalla paura, e intriso di ignoranza e di “false informazioni” con cui hai alimentato questo odio e questa paura, poi, c’è un solo modo per governarlo. E questi tempi ce li eravamo lasciati alle spalle circa settant’anni fa.

De Magistris sindaco di Facebook

Dopo essere stato sindaco rivoluzionario, sospeso, di strada, reintegrato, oggi De Magistris lancia definitivamente la sua campagna elettorale con un lungo post su Facebook. Che fosse social lo sapevamo, ma stavolta il suo post è con un vero e proprio manifesto politico delle cose fatte e di attacco al pd renziano. Tra le molte accuse “a firma” del sindaco di Napoli ce ne solo alcune difficilmente attribuibili a Matteo Renzi come “Mafia Capitale, inchieste Expo, Venezia Mose”: tutte vicende semmai esplose sotto la sua segreteria e cui lui è chiamato a mettere una pezza.

L’atto che da oltre un anno fa infuriare De Magistris è la sua estromissione dalla gestione dell’affaire Bagnoli. “Renzi, dopo anni ed anni di omissioni, sprechi, affari e crimini, invece di dare alla Città le risorse per la bonifica ha deciso di commissariare. Vuole mettere le mani sulla città con le stesse logiche di potere che hanno distrutto parte del nostro Paese.”

Su Bagnoli lo scontro è ampio e forte, e ne sentiamo parlare da tempo.

Come i nomi ballerini dei presunti super commissari con poteri da superuomo, così come le cifre da capogiro che potrebbero abbattersi (letteralmente) sulla città, e su cui i soliti presuntamente grandi imprenditori e finanzieri anche loro si vogliono letteralmente abbattere per pasteggiare alacremente.

Quello che manca sulla questione Bagnoli è una risposta chiara ad una domanda che dovrebbe essere il presupposto di qualsiasi cifra e nome commissariale: qual è il progetto per Bagnoli? Soldi e nomi per fare che? Realizzare cosa? Quando fai questa semplice domanda si solleva la nebbia, come se Bagnoli fosse in val padana.

Nel lungo articolo il sindaco di Napoli fa un elenco di cose fatte, che sono cose vere, almeno parzialmente.

Molti sono progetti ereditati dal passato (come le stazioni della metropolitana da lui inaugurate a ripetizione), così come è innegabile l’aver ereditato un bilancio a dir poco disastroso e del quale nessuno degli assessori degli ultimi vent’anni è stato chiamato a rispondere.

Spiccano però due elementi. Il primo è che un sindaco che il PD considera decotto e condannato alla sconfitta abbia ricevuto in meno di sei ore oltre 2.000 condivisioni e 3.500 “like”, cui si sommano oltre 1.500 tra commenti e repliche. Indice di una città viva e di un sostegno al sindaco che molti sembrano ostinarsi a non vedere. Dall’altro il vuoto delle repliche del partito democratico, che vanno dalla ilarità all’attacco diretto, senza alcuna proposta nel merito.

L’alzata di scudi “a difesa del segretario” a livello nazionale ci sta, ma a livello locale appare decisamente poco credibile, laddove ad un anno dal voto il PD non solo non ha nomi alternativi da proporre, ma non ha un progetto politico, non ha un programma, e nemmeno un’idea di percorso per arrivare ad averne.

Il post del sindaco fa discutere e fa schierare. Apre il dibattito sulla città e sull’amministrazione. Tutto questo è comunque politica. Al momento degli altri partiti non si può dire nemmeno questo: nemmeno uno status programmatico o analitico che faccia discutere.

Quella SVIMEZ che sta stretta al PD

In questi giorni di sud si è parlato molto. Soprattutto perchè i dati macroeconomici pubblicati sono decisamente negativi. E invece di essere leti economicamente, sono stati “tirati per la giacchetta” da questa o quella parte politica – come se nessuna fosse responsabile di alcunché. In pochi tuttavia hanno rilevato che questa è la prima volta che lo stesso partito, con il suo segretario, è alla guida del governo e contemporaneamente amministra tutte le regioni del meridione. E a grandi poteri corrispondono anche grandi responsabilità. Questo significa che davanti noi ci sono almeno cinque anni, e l’intera nuova programmazione europea, per gestire risorse, avviare strategie almeno di medio periodo, e dare risposte concrete che generino risultati. Senza alcun alibi. E questo significa anche i prossimi dati saranno inequivocabilemnte la sentenza di quanto fatto o meno da questo governo e da queste amministrazioni, senza più poter “giocare” a scaricare responsabilità politiche.

Ma andiamo con ordine. Dalla pubblicazione delle “anticipazioni” del rapporto SVIMEZ sul mezzogiorno d’Italia… è stato un ricorrersi di commenti, più o meno tutti “sui titoli” dei titoli delle anticipazioni stampa, ovvero la sintesi della sintesi della sintesi del rapporto.

Le linee seguite dalla narrativa sono state le solite: attacchi contro un sud sprecone e incapace, attacchi contro il governo, attacchi contro la svimez (rea di dire cose spiacevoli) e repliche politiche (finanche di improponibili neoeconomisti – perchè ormai di economia parla e scrive chiunque “dati alla mano”) per ogni sorta di distinguo. Ed infine la solita narrazione meridionalista dell’invito a maggiore spesa pubblica e rinnovare una vetero questione meridionale, per la verità una delle tante questioni mai discusse sul serio, mai affrontate storicamente e rimaste senza responsabilità (siano esse stroriche o politiche).

La storia parte da lontano, e vede un Piemonte neo-industriale indebitato sino all’osso e sull’orlo del fallimento che si fa pilota del processo di unificazione. Un sud dalle casse ricche da annettere e arretratissimo, ma con molte braccia disponibili e vasti latifondi. Perchè parliamo di oltre un secolo e mezzo fa oggi? Per avanzar crediti? No. Perchè sostanzialmente in questo secolo e mezzo non è cambiato molto.

Si è fatta l’Italia ma mai gli italiani. Il sud è rimasto prevalentemente agricolo o legato al terziario. Il nord prima del fascismo, durante, dopo, e durante il boom economico è cresciuto grazie a tanti immigrati spesso a basso costo che lasciavanno paesi e campagne per lavorare in fabbrica.

Una emigraziazione che ha generato economia. Case, arredamenti, bisogni di ogni giorno. Città e distretti del nord che decuplicavano.

Ma nemmeno questo è stato “il problema del sud”.

Invenzioni come la Cassa per il Mezzogiorno, molte iniziative dell’IRI, le “mega opere”, l’industrializzazione industriale, sono stati tutti contenitori che davano denari per creare aziende che diventavano clienti di aziende del nord, per poi essere acquisite, spesso chiuse, smembrate, quando i fondi pubblici finivano.

Quello che i rapporti non dicono è che ogni azienda del nord che ha “investito” al sud ha ricevuto una media di sovvenzione pubblica di “fondi per il sud” pari a 1,4 volte l’investimento. E nell’80% dei casi l’investimento non ha superato i cinque anni.

Quando invece le cose andavano bene e le aziende del sud “funzionavano”, arrivavano altri imprenditori che accedevano al credito a tassi molto inferiori, acquisivano, e spesso chiudevano.

Praticamente tutti gli appalti per le grandi opere (dalla Salerno-Reggio, all’alta velocità, alla costruzione di aeroporti, strade etc) sono tutti affidati ad aziende settentrionali, che puntualente frammentavano l’appalto e lo dividevano tra piccole imprese locali, che non avevano alcuna chance di crescere. Il che in sé non è un crimine se non fosse che questo non fa si che ci sia sviluppo, e se non fosse grandi aziende (Impregilo, Caltagirone, Ansaldo, Italcementi etc etc etc) pagavano le “imposte regionali” altrove. Anche questo è denaro sotratto al sud.

Il non detto però della politica – sia quella che si affanna a dichiararsi meridionalista, sia quella che “è contro un sud sprecone e mal governato”, sia quella del “si però noi abbiamo fatto…” – è che dall’unità d’Italia in poi il sud non ha mai avuto autonomia nella selezione della sua classe dirigente.

Dalle leggi della destra e sinistra storica – in cui votava il 4% della popolazione, ma che per reddito e istruzione al sud toccava l’1%. Una piccola pattuglia di meridionali spesso “corrotta” dal potere del governo, che faceva da stampella ai giolittismi. Nulla che non si è ripetuto con la DC post-fascista o col pentapartito, in cui una pioggia di denaro finanziava un certo potere, una certa politica ed una certa classe dirigente che – eletta al sud – guardava agli appalti come occasione di vantaggio economico e di potere e non come occasione di uno sviluppo che – se reale – non conveniva a nessuno.

Perchè è questa la chiave: un sud autonomo, che cresceva, che si dotava di infrastrutture, che arricchiva con quei soldi le proprie aziende, che potevano crescere e competere, che avrebbero riempito le casse dei propri enti locali… era qualcosa che non conveniva alla politica del voto facile e clientelate ed alle imprese dell’appalto pubblico vinto grazie alla corruttela (di cui tangentopoli è stata solo l’iceberg).

Perchè le elezioni (grazie alla sua percentuale di popolazione) si vincono al sud, e quindi “serve” tenere il sud alle dipendenze della politica. Da sempre.

Le cose non cambiano con la seconda repubblica, e vanno peggio con leggi elettorali che consegnano liste chiuse di eletti e collegi sicuri nelle mani di politici settentrionali che – novelli meridionalisti che non verrebbero eletti in casa propria – vengono a prendersi scanni parlamentari nel mezzogiorno. Modestamente è prassi bipartisan. Basta consultare le liste e gli eletti.

Quello che radiografa lo Svimez non è “uno stato di cose statico”, ma il risultato aritmetico delle conseguenze di quelle scelte politiche ed economiche.

Scelte che sul medio e lungo periodo non hanno fatto bene nemmeno al Nord, perchè se “impoverisci” una così ampia fetta di popolazione, il risultato che ottineni è il crollo del mercato interno nazionale. E questo è un fatto.

Se aumenti a dismisura la spesa publica senza ottenere risultati strategici, e se le imprese del sud non finanziano le proprie regioni, ottieni solo un impoverimento e indebitamento generale, non certo benessere locale nè localizzato.

Ma le strategie di lungo periodo non hanno mai interessato politici miopi interessati solo alla propria personale elezione alla legislatura successiva. E questo rapporto, come infiniti altri, non fanno che dire numericamente quella politica cosa ha prodotto. Ma anche tendenzialmente cosa sta producendo e dove sta andando.

E allora di cosa ha bisogno il sud per crescere e uscire da questo quadro economico?

Di poco, pochissimo. Ma che è al contempo un’impresa titanica.

Al sud devono candidarsi politici del sud. Devono avere una fedina penale immacolata e nemmeno l’ombra di una collusione o di un conflitto di interessi. E questo è lo sforzo titanico che deve riguardare i partiti politici, ma soprattutto i cittadini.

Solo dopo aver fatto questo, al sud occorre che i soldi destinati al sud siano spesi con imprese appaltanti e imprenditori del sud. E se non ci sono imprese abbastanza grandi, si creino i consorzi obbligatori.

Infine occorre una revisione dei criteri di ssegnazione dei fondi di sviluppo: non in base a quanto presuntamente investi o al numero di occupati “a tempo”, ma in base a quanto produci ed in proporzione al fatturato ed alla produttività.

Infine, che i fondi europei per lo sviluppo regionale siano destinati solo ed esclusivamente ad opere di lungo periodo, a infrastrutture strategiche, ad una programmazione di sviluppo pluri regionale. Perchè solo così questi denari non verranno usati per logiche dettate dai tempi elettorali e tendenzialmente usati per una strategia di crescita di lungo periodo.

Fare queste cose non costa un solo euro in più a nessuno. Ma rischia di toglierne molti dale tasche sbagliate per metterli nelle tasche giuste. E questo – se tutti serenamente ma mai arrendevolmente ci riflettiamo – è banalmente quello che la nostrav classe dirigente – nazionale – non può permettersi.

Ed è questa in definitiva la vera povertà del sud , e in definitiva di tutta l’Italia.

Dal 2000 al 2013 il Sud è cresciuto del 13% la metà della Grecia che ha segnato +24%: oltre 40 punti percentuali in meno della media delle regioni Convergenza dell’Europa a 28 (+53,6%)”. Lo Svimez sottolinea anche che, nel periodo, l’Italia nel suo complesso è stato il Paese con meno crescita dell’area euro a 18 con il +20,6% a fronte di una media del 37,3%.

Dal 2008 al 2014 il settore manifatturiero al Sud ha infatti perso il 34,8% del proprio prodotto , contro un calo nazionale del 16,7% e ha più che dimezzato gli investimenti (-59,3%), tanto che nel 2014 la quota del valore aggiunto manifatturiero sul Pil è stata pari al Sud solo all’8%, ben lontano dal 17,9% del Centro-Nord. Dato che fa il paio con la caduta delle esportazioni che in nel Centro-Nord salgono del 3% e al Sud crollano del 4,8%. Il Sud sconta inoltre un forte calo sia dei consumi interni che degli investimenti industriali. I consumi delle famiglie meridionali sono infatti ancora in discesa, arrivando a ridursi nel 2014 dello 0,4%, a fronte di un aumento del +0,6% nelle regioni del Centro-Nord. Se si guarda dall’inizio della crisi al Sud i consumi sono scesi del 13,2%, oltre il doppio che nel resto del paese. Anche peggiore la situazione degli investimenti che nel 2014 scendono di un ulteriore 4%, portando il dato dal 2008 a un calo del 38%, con picchi del 59% per l’industria, del 47% per le costruzioni e del 38% nell’agricoltura. Non è immune dal crollo nemmeno la spesa pubblica.

A livello nazionale dal 2001 al 2013 la spesa pubblica in conto capitale è infatti diminuita di oltre 17,3 miliardi di euro da 63,7 miliardi a 46,3 ma al Sud il calo è stato di 9,9 da 25,7 a 15,8. Scendono soprattutto al Sud i trasferimenti in conto capitale a favore delle imprese pubbliche e private: tra il 2001 e il 2013 si è registrato un calo del 52%, pari a oltre 6,2 miliardi di euro.

”Un Paese diviso e diseguale, dove il Sud è la deriva e scivola sempre più nell’arretramento: nel 2014 per il settimo anno consecutivo il Pil del Mezzogiorno è ancora negativo (-1,3%) e il Pil pro capite tra Centro-Nord e Sud nel 2014 ha toccato il punto più basso degli ultimi 15 anni, con il 53,7%”.

In termini di Pil pro capite, il Mezzogiorno nel 2014 è sceso al 53,7% del valore nazionale, un risultato mai registrato dal 2000 in poi. Lo scorso anno infatti quasi il 62% dei meridionali ha guadagnato meno di 12 mila euro annui, contro il 28,5% del Centro-Nord. Nel dettaglio a livello nazionale, il Pil è stato di 26.585 euro, risultante dalla media tra i 31.586 euro del Centro-Nord e i 16.976 del Mezzogiorno.

A livello di regioni il divario tra la più ricca, Trentino Alto-Adige con oltre 37 mila euro, e la più povera, la Calabria con poco meno di 16 mila euro, è stato di quasi 22 mila euro, in crescita di 4 mila euro in un solo anno. Tutto questo si riflette nel rischio povertà che coinvolge una persona su tre al Sud e solo una su dieci al Nord. La regione italiana con il più alto rischio di povertà è la Sicilia (41,8%), seguita dalla Campania (37,7%) ma in generale al Sud è aumentata rispetto al 2011 del 2,2% contro il +1,1% del Centro-Nord.

”Nel 2014 al Sud si sono registrate solo 174 mila nascite, livello al minimo storico registrato oltre 150 anni fa, durante l’Unità d’Italia: il Sud sarà interessato nei prossimi anni da un stravolgimento demografico, uno tsunami dalle conseguenze imprevedibili”. Sono le previsioni contenute nel Rapporto Svimez sull’economia del Mezzogiorno 2015.

”Il numero degli occupati nel Mezzogiorno, ancora in calo nel 2014, arriva a 5,8 milioni, il livello più basso almeno dal 1977, anno di inizio delle serie storiche Istat”. Lo Svimez sottolinea che il prezzo più alto è pagato da donne e giovani.

Infine dal rapporto Svimez emerge il rischio povertà coinvolge una persona su tre al Sud e solo una su dieci al Nord. La regione italiana con il più alto rischio di povertà è la Sicilia (41,8%), seguita dalla Campania (37,7%) ma in generale al Sud è aumentata rispetto al 2011 del 2,2% contro il +1,1% del Centro-Nord.

De Luca – primo mese

Che De Luca fosse “uomo del fare” i suoi più stretti collaboratori e sostenitori lo hanno ripetuto per tutta la campagna elettorale. E c’era da crederci anche senza questo tormentone. E che avesse un consenso molto ampio, anche questo lo si sapeva bene. Del resto ha vinto le primarie anche perchè nello stesso Pd non c’erano alternative né forti né innovative, e ha vinto non solo nella sua Salerno dove nel 2006 era il quarto sindaco più popolare d’Italia e nel 2008 aveva un tasso di approvazione del 75 per cento.

Come ha ben spiegato Davide Maria De Luca su Il Post “Tutto questo consenso, però, ha avuto un prezzo molto alto. Salerno è al quindicesimo posto in Italia per le spese per personale sostenute dal comune: quasi il 40 per cento del totale delle spese correnti (cioè il denaro usato per pagare stipendi e far funzionare i servizi essenziali di un comune). Oggi Salerno ha debiti per più di 200 milioni di euro, il 120 per cento della sua spesa corrente. È il venticinquesimo comune più indebitato d’Italia – anche senza considerare un altro centinaio di milioni di euro in debiti fuori bilancio, cioè debiti contratti dalle società partecipate dal comune.”

Oggi – con corsi e ricorsi tra Tar e tribunale ordinario – da circa un mese si è insediato a Palazzo Santa Lucia nella nuova veste di Presidente della Giunta Regionale. Non solo. Ha tenuto per sè alcune deleghe. Trasporti, Sanità, Cultura e… Agricoltura. Come ricorda Mimmo Panegalli… “In una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia ha detto: ”L’agricoltura è una mia passione personale e mi sono riservato la delega” facendo forse riferimento al periodo in cui era funzionario dell’Alleanza dei Contadini.”

Ed ecco alcuni dei primi atti del neo governatore, su cui comincare a fare un bilancio del primo (abbondante) mese della nuova amministrazione.

Nella veste di Presidente della Giunta e di Assessore ai Trasporti nomina il nuovo cda di EAV – la controllata partecipata regionale che gestisce gran parte dei trasporti pubblici regionali. Alla presidenza, dove dovrebbe andare un tecnico del settore trasporti con una visione “di settore” (coadiuvato da un cda e da un amministratore delegato che “porti avanti la linea e il piano industriale”) viene nominato Umberto De Gregorio.

Ottimo commercialista e persona perbene. Peccato non si sia mai occupato di trasporti. A suo credito essere stato “l’uomo De Luca” a Napoli in campagna elettorale ed aver organizzato “il programma” del neo-governatore.

Con lui due dirigenti regionali: Maria Teresa Di Mattia già incaricata in Autoservizi Irpini e in Acam (l’Agenzia campana per la mobilità sostenibile), e Ruggero Bartocci, dirigente di staff alla direzione generale per la mobilità della Regione.

Una nota sulla situazione dell’EAV: ha un credito verso la Regione di circa 500 milioni euro, pari all’incirca ai 500 milioni di debiti complessivi. Quanto possono essere “pressanti” i nuovi vertici dell’EAV verso l’assessore ai trasporti e verso il presidente della giunta (ops, entrambi la stessa persona) nell’esigere queste somme per pagare i debiti e semmai rilanciare il servizio pubblico locale? Diciamo non proprio una situazione di “vera indipendenza” (anche perchè i due dirigenti regionali del cda sono anche dipendenti diretti dell’assessore presidente).

Nella veste di di Presidente della Giunta e di Assessore alla Sanità De Luca ha azzerato anche il cda di Soresa, la centrale acquisti per i prodotti sanitari della Regione, al posto di Francesco D’Ercole, Gennaro Santamaria e Pietro Alfano, vanno il candidato non eletto al consiglio regionale con la lista di Campania Libera, Gianni Porcelli, già sindaco di Mugnano; la non riconfermata consigliere regionale del Pd sannita, Giulia Abbate; e Luigi Giugliano, avvocato irpino. Nomine che – almeno sulla carta – sarebbero incompatibili con riferimento all’articolo 32 della legge regionale dell’11 agosto 2005 che, nello specifico, indica nei «candidati non eletti alle elezioni regionali, per gli otto mesi successivi all’elezione stessa» l’impossibilità di ricevere designazioni e incarichi) e all’articolo 4 della legge Campania Zero del 27 luglio 2012.

Come a dire: “intanto ti nomino poi si vedrà”. Un poi si vedrà pesante visto che la tanto discussa condanna per abuso d’ufficio da sindaco di Salerno verteva proprio per “una nomina che non poteva fare”.

Nella veste di Presidente della Giunta e di Assessore alla Cultura (forse) De Luca ha poi nominato Patrizia Boldoni consigliere con incarico di Promozione delle Attività Innovative per il rilancio del Turismo attraverso la valorizzazione dei beni culturali.

La “figura di alto profilo” grazie al suo “curriculum vitae e culturale e professionale” a cui è affidato “il compito di studio e consulenza per lo sviluppo del turismo campano… ha almeno tre meriti: essere l’ex moglie dell’ex presidente del Calcio Napoli Corrado Ferlaino, avere una estesa carriera in ambito immobiliare (con qualche ombra professionale e qualche processo, come quello sulle ipotesi di irregolarità nei bilanci della società tenutaria di Palazzo d’Avalos), ma soprattutto essere stata una “intensa” organizzatrice di feste elettorali a sostegno di De Luca tra la Napoli bene.

Ma il colpo forse più eclatante – almeno quanto passato in sordina rispetto al resto – è (nella veste di Presidente della Giunta e di Assessore ai Trasporti) la “cessione” di Caremar a conclusione dell’iter di privatizzazione della compagnia pubblica passata definitivamente nelle mani del gruppo Aponte (attraverso Snav), e del gruppo D’Abundo (ovvero MedMar attraverso la Rifin).

In pratica l’azienda che si occupa di trasporti via mare verso le isole è stata ceduta ai suoi due concorrenti, che la rilevano (e si tolgono quindi l’unico concorrente pubblico capace anche di “calmierare” mercato, tratte, tariffe e di garantire un servizio pubblico essenziale minimo garantito) per sei milioni di euro. Non solo. La Regione si è impegnata a versare ai suoi ex concorrenti privati 10 milioni di euro per nove anni; una cifra apparentemente contenuta se si considera che con la Caremar pubblica sborsava 20 milioni all’anno.

La situazione che avremo è qualcosa del tipo Snav monopolista di fatto del trasporto veloce e MedMar come vettore unico dei traghetti. Caremar significa traghetti e mezzi veloci, significa orari e rotte privilegiate proprio per il ruolo pubblico svolto dalla compagnia. Un patrimonio e una dote finanziaria che valgono benoltre la cifra sborsata o il presunto risparmio, specie se da quei 20 milioni spesi ogni anno togliamo gli incassi di quelle tratte.

Dallo SPID alla Carta dei Diritti alla Riforma della PA – la web dummies revolution

Si chiama SPID ed è l’acronimo di “Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale”.

È sostanzialmente una creatura immaginata dall’AGID – l’agenzia per l’Italia digitale, delle cui vicende abbiamo abbondantemente parlato – che lo inserisce sul suo sito tra le “architetture e infrastrutture” digitali del paese.

Attraverso questa che sostanzialmente è e resta una “password personale unica” si avrà accesso ai servizi online della P.A, dal fisco alla sanità alla previdenza… lo spiega in una sintesi chiara un’articolo de La Stampa.

I servizi a cui si può accedere sono quelli pubblici: dal pagamento della tasi al bollo auto, passando per la mensa della scuola. Anche le prestazioni sanitarie o il fascicolo dell’Inps sono gestibili via web, tramite pc, tablet o smartphone.

La Pubblica Amministrazione ha “un obbligo” a fornire servizi online, il che significa che farà anche economicamente da apripista, mentre i privati (per i quali la scelta resta facoltativa) si apre una fase di attesa e valutazione, anche delle implicazioni giuridiche reali, e non solo quelle teoriche.

Il Garante Privacy come sempre ci ha regalato preziose perle di “inquadramento giuridico” tipico italiano: l’ottocento applicato al web. Qualcosa che trovate liberamente consultabile qui.

In Brasile ci provò Lula a fare una cosa simile, e pur con mille cautele in più il progetto si scontrò con le oltre 100mila identità digitali “sottratte” o compromesse… Da noi la cultura digitale è decisamente meno diffusa e in più c’è una straordinaria tendenza alla creazione di veri e propri digital guru che solitamente appartengono a due categorie: divulgatori puri o (generalmente ex) imprenditori del settore tlc.

Entrambi sostanzialmente cyber-utopisti per i quali il web ci salverà e rivoluzionerà la vita.

Un pensiero che non è del tutto sbagliato, ma che va preso con le molle, delicatezza, molta cura, e attenzione ad ogni rischio connesso: una soglia di prudenza che dovrebbe alzarsi quanto più il dato del cittadino diventa sensibile, delicato, “privato” e manipolabile.

Ma nella retorica del nostro tempo, se parli di questi rischi sei un retrogrado, remi contro il futuro, ti opponi al cambiamento.

Io pongo solo alcune domande: cambia davvero molto per il cittadino se ha id e password differenti per l’accesso a banche dati differenti? Cosa cambia se i dati delle sue dichiarazioni dei redditi non “stanno nello stesso luogo” ed hanno le stesse credenziali di accesso delle sue analisi cliniche o delle tasse da pagare?

Eppure i rischi sono ben maggiori di questi presunti e non meglio identificati vantaggi. Se mi frodano una password al massimo hanno accesso a quei dati specifici: in questo modo invece hanno accesso “a tutto”.

Più banche dati separate sono più difficili da violare, mentre una sola “è più appetibile”. È la vecchia regola della “cassaforte con mille lire dentro”, regola aurea che spesso scordiamo: se ti costa più di mille lire violare la cassaforte non la violerai, mettere in una stessa cassaforte tutto la rende un obiettivo più interessante.

Non è chiaro, e francamente non è nemmeno definibile a priori, quanto costerà “rendere omogenee” le piattaforme, i dati, le funzioni di accesso, tra banche dati assolutamente eterogenee tra loro, ed unificarne le security. E questo sempre a fronte di un non meglio chiarito beneficio.

Infine ci sarebbe la questione della “sicurezza del gestore”. Da domani basterà un tecnico “infedele” per entrare in un’unica banca dati e avere accesso a qualsiasi informazione di un cittadino. Il che, indipendentemente dalla questione concreta, è in sé un rischio che nessuno dovrebbe anche solo voler correre.

Questa, tra le varie “rivoluzioni digitali” del nostro paese, è forse la meno incisiva ma certamente la più delicata e tendenzialmente pericolosa per i cittadini. Ma passa nella mancanza di attenzione generale, colpevolmente anche di molti tecnici del settore: una mancanza di attenzione coerente con il livello di cultura digitale del paese.

Ricordiamo tutti il processo telematico. Il 24 luglio il Corriere delle Comunicazioni torna sul tema, nella sua “realizzazione concreta” e sui molti problemi Enrico Consolandi, magistrato responsabile informatico del Tribunale di Milano, afferma “Il problema è a monte. Si spinge verso il processo civile telematico e al contempo non si dotano i tribunale delle infrastrutture e del personale necessario per una buona organizzazione”. “Adesso i magistrati hanno problemi a leggere su schermo tutto il procedimento; anche perché i software al momento sono limitati: per esempio non sono aggiornati per consentire la condivisione degli atti di un processo fallimentare. Ed è un problema quando il giudizio è collegiale”, Per di più “non sempre riusciamo ad accedere agli atti perché la firma digitale è scaduta e per aggiornarla la burocrazia richiede settimane”. “Servirebbero più fondi da investire nei software, ma dal 2011 al 2014 ce li hanno tagliati da 110 milioni a 75. E urgono le assunzioni di informatici”.

È il paese delle dichiarazioni di principio altisonanti, che si scontrano con la dura ignoranza di cosa sia la rete che spesso viene “normata”.

Ultima in ordine cronologico è la cd. “Dichiarazione dei diritti in Internet“.

Per una disamina articolo per articolo vi suggerisco il post di Francesco Lanza, come sempre puntuale nell’evidenziare “la concretezza” del web .

Partiamo da alcune considerazioni. Internet è globale, che senso ha una dichiarazione di diritti nazionale?

L’80% dei servizi internet cui accediamo mediamente non solo sono extra-nazionali, ma finanche extraeuropei: in caso un operatore “violasse” uno di questi diritti (mettendoci in condizione ad esempio di non poter accedere a funzioni e informazioni nei modi idilliaci indicati) a chi dovremmo rivolgerci? Con quale giurisdizione e potere sanzionatorio/coercitivo?

Perché qualcuno – che l’ha paragonata alla Carta dei Diritti dell’Uomo – dimentica con straordinaria facilità che quella carta è 1. riconosciuta dai paesi dell’Onu, 2. è sovranazionale 3. è recepita dagli ordinamenti nazionali che se ne fanno carico attuativo, giudiziario, coercitivo, sanzionatorio, 4. ha una sua corte superiore che ha facoltà di condanna in caso di violazione…

Stefano Rodotà, la mente scientifica di questa iniziativa, ha sottolineato in conferenza stampa come questa Dichiarazione sia una Carta dal valore politico e non giuridico. Quindi? Di che parliamo? Non possiamo farla valere nemmeno nei confronti del nostro stesso Stato in caso lui per primo fosse inadempiente!

C’è poi un articolo che davvero merita attenzione, l’articolo 3, che afferma il principio della neutralità della rete – specificando sia fissa che mobile. E allora il legislatore se ne faccia carico e nazionalizzi l’infrastruttura TLC. Perché, se a qualcuno non è chiaro, l’unico modo per rendere la rete “neutrale” è la sua gestione e proprietà “pubblica”. Il resto, sono tecnicismi atti solo a ratificare lo status quo, e peggio a creare scappatoie per gli operatori “più potenti”.

Io non vorrei apparire né gufo, né uno che rema contro, men che meno uno che “non vuol bene all’Italia”.

Semmai chiedere “un’idea chiara e complessiva” prima di fare iniziative spaiate e sguaiate.

Porsi il problema di quali siano i rischi ogni qual volta “mettiamo insieme” i dati dei cittadini. Porsi il problema “del senso” oltre che della “direzione” della digitalizzazione del Paese… forse, tutto questo, sarebbe meno da guru-appeal e più da strategia di governo. E forse, dico forse, ci costerebbe anche molto ma molto meno.

P.s.

Il 30 luglio un’Unità decisamente succube del cyber-utopismo titolava in prima pagina “Arriva la banda! Ed è larga” sostenendo che nel 2020 saremo il paese più digitalizzato al mondo [non tanto per intervento pubblico diretto e strategico ma grazie al fatto che Enel ha finalmente deciso di mettere a reddito la nostra rete elettrica]. Il che comprensibilmente non vuol dire nulla. Il web è un’infrastruttura se non ci si mettono dentro i servizi e i contenuti, appunto fatti bene, può addirittura essere pericolosa. Nel frattempo però secondo una fonte che non può certo essere tacciata di essere vicina alla “minoranza PD” – ovvero il World Economic Forum – siamo al 58 posto, in una classifica di 148 paesi.

Per essere chiari, dopo di noi Slovacchia, Georgia, Mongolia, Colombia, Indonesia, Armenia, Seychelles, Thailandia, Bosnia Herzegovina, ma ci battono spesso a mani basse Slovenia, Cypro, Kazakhstan, Oman, Puerto Rico, Panama, Giordania, Mauritius, Azerbaijan, Turchia, Montenegro, Costa Rica, Polonia, Barbados, Uruguay e Macedonia.

Inchiesta su Hacking Team – SECONDA PARTE

Alcuni li ha ben messi in evidenza sul suo blog Matteo Flora, in un articolo del 9 luglio

“In capo a 24/48 ore gli antivirus inizieranno a rilevare RCS/Galileo come Virus e a notificarlo ai soggetti che ne hanno una copia installata…. una volta individuato il trojan avranno la matematica certezza di essere stati attenzionati dalle Forze dell’Ordine e quindi saranno perfettamente in grado di prendere contromisure e di provvedere a proteggersi in modo più efficiente. … qualcuno potrebbe aver avuto accesso alla lista dei bersagli, alla storia delle intercettazioni ed ai documenti intercettati (telefonate, audio, chat, email, messaggi, fotografie…) delle persone sottoposte a controllo da parte degli organi di indagine. … il software era in grado di impiantare contenuti all’interno dei computer degli ignari “bersagli”. Pensate, ad esempio, alla possibilità di inserire contenuti pedopornografici all’interno del computer di un “bersaglio” per poi incriminarlo per detenzione di materiale pedopornografico.”

Un dubbio – quello relativo agli aspetti processuali – che solleva anche Andrea Tornago sul FattoQuotidiano.it

La capacità di Rcs di modificare il contenuto dei computer monitorati potrebbe ora riaprire quei casi. E gettare un’ombra pesante su anni di investigazioni e inchieste giudiziarie. Oltre che sollevare interrogativi sulla necessità da parte di Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza di possedere – in modo autonomo rispetto alle Procure – il potente software di intercettazione.

Ma esistono altri problemi, seri, che non sono stati ancora sviscerati.

Quelli della HT avevano delle backdoor che consentivano l’accesso remoto ai telefoni ed ai computer che erano oggetto di spionaggio. Quindi non solo gli investigatori potevano accedere a quelle informazioni e comunicazioni, ma anche quelli della HT.

Non solo. Gli stessi tecnici HT avevano accesso anche ai computer degli investigatori.

Il che sarebbe tutto normale in una condizione in cui ad esempio l’NSA fornisse software all’FBI e il tutto resta “in mano pubblica”, sotto il controllo di corti speciali federali e di due commissioni parlamentari.

Qui invece parliamo di un’azienda privata e di privati cittadini che “per dare assistenza tecnica” ai loro clienti – soggetti pubblici e inquirenti – accede ai loro dati ed alle loro stesse informazioni ed intercettazioni.

Come siano state usate queste informazioni dal 2004 ad oggi non è dato sapere. Il dato certo è che nessuno ha controllato. Peggio ancora, non esiste alcun organo “a monte” previsto e predisposto ad un controllo “a prescindere” su chi e come abbia accesso alle backdoor dei software forniti alle nostre forze dell’ordine e di informazione e sicurezza.

Questa assoluta mancanza di controllo, avallata da tutte le complicità dirette o latenti di alti funzionari delle agenzie di polizia è ancora più grave leggendo la lista dei clienti privati che hanno acquistato software e servizi.

Praticamente tutte le società italiane quotate in borsa, nonché banche, società di una certa “sensibilità strategica” come l’Eni – i cui responsabili della tlc security appaiono a dir poco sprovveduti a leggere il traffico di mail…

Leggere spiato e spiante, e avere accesso alle relative informazioni può determinare qualsiasi cosa e il non sapere come queste informazioni siano state usate lascia quantomeno ombre non meno rilevanti di quando si seppe dello spionaggio interno da parte della security Telecom qualche anno fa.

Che uso è stato fatto delle informazioni contenute nelle mail aziendali con notizie finanziarie riservate? Ad esempio bozze di accordi di appalti, gare, offerte…

Un potere straordinario, sia da detenere che da “mettere a disposizione” del politico o amico di turno. Un potere che letteralmente vale oro. Per spiare e controllare i propri avversari, rivali, colleghi, anche di governo.

Che il settore della sicurezza nazionale sia ad altissima specializzazione lo dimostra tra l’altro il fatto che nonostante si siano alternati in circa dodici anni ben sei governi, sono solo due le persone che si sono alternate nel delicato ruolo di delega e coordinamento dei rapporti tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Servizi Segreti.

Nei due governi Berlusconi si trattava di Gianni Letta. Nei governi Prodi, Monti, Letta e Renzi, si tratta di Domenico Marco Minniti.

Ed è proprio questo alto grado di specializzazione e questa permanenza prolungata non senza passaggi di consegne tra predecessore e successore (nel caso specifico una sorta di staffetta) che fa nascere un’ulteriore ombra su tutta questa vicenda.

Tutte le forze dell’ordine e i servizi di sicurezza usavano questo software e i due sottosegretari delegati, in dodici anni, non sapevano?

E dato che non potevano non sapere, possibile che nessuno abbia mai avuto l’idea di “limitare” la gestione e la gestibilità di questi sistemi di intercettazione?

Passino anche le forze dell’ordine, ma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sino al mese scorso, chi doveva intercettare con “software di intrusione offensiva” (e con quale autorità e sotto quale controllo)? O meglio, chi a spese di Palazzo Chigi spiava chi, e perché?

In sintesi…

Abbiamo dei software di intrusione capaci di introdurre documenti e presunte prove su computer e cellulari di soggetti “attenzionati” nell’ambito di indagini. Ma anche di altri soggetti privati.

Questo software è nella disponibilità delle forze dell’ordine, di intelligence ma anche di grandi aziende private. E viene usato non si sa da chi e a quale titolo e scopo in quasi tutti i ministeri e nella Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In quasi dodici anni si consente che un’azienda privata disponga di backdoor nei computer di ogni agenzia di indagine e informazione di questo paese, nonché di ministri e ministeri.

Nessuno – ma proprio nessuno – si preoccupa di controllare, verificare, limitare, vietare, impedire questo tipo di accesso a quelle che dovrebbero essere le informazioni più delicate e riservate.

Esiste una precisa connivenza di interesse del tutto privato – a quanto emerge da molta parte della corrispondenza resa pubblica – tra alti ufficiali di ogni agenzia e forza armata e questa azienda fornitrice. Un interesse che esula da questioni istituzionali o di indagine e che mette di fatto in condizione pochi ufficiali di controllare chiunque e di avere accesso a qualsiasi informazione cellulare e disponibile su pc.

Abbiamo “legislatori” che si preoccupano di entrare in contatto con questa azienda e di favorire “nella scrittura delle leggi e dei decreti… l’inserimento di precise caratteristiche…” che favoriscano ulteriore vendita e diffusione di questo software.

Pur di averlo e poterlo usare, chiunque aveva un compito esattamente opposto, ha chiuso tutti e due gli occhi quando questi strumenti venivano venduti a governi dittatoriali e “ostili” al nostri paese.

Infine ci viene detto che questo software sarebbe “essenziale alla lotta al terrorismo jihadista”, mentre sappiamo – perché esistono studi e documenti in proposito – che la comunicazione (ad esempio dell’ISIS e quaidista) utilizza sistemi e strumenti volutamente meno evoluti, proprio per evitare l’intercettazione tramite geolocalizzazione o backdoor presenti sui software più recenti.

Anche questo sarà un muro di gomma che difficilmente verrà squarciato.

Sono troppi gli utenti di questi software che hanno interesse a che non si scavi troppo in questa vicenda. Così come sono troppe le persone di alto livello implicate in questa storia.

Che non è fatta di alto spionaggio nazionale, ma di piccoli interessi privati a conoscere fatti privati di qualcun altro. Per tutelarsi, per fare carriera, per battere un avversario politico.

Le gradi aziende che ne sono state vittima spesso lo utilizzavano a loro volta, e nessuno ha interesse a che si conosca sia la vulnerabilità propria sia il proprio utilizzo.

Lo spiato non ha interesse a divulgare la notizia, esattamente come chi lo ha spiato illegalmente.

Nessuno nelle forze dell’ordine e della magistratura ha interesse a che emergano le enormi falle nella sicurezza e la fragilità delle indagini sin qui condotte con questi strumenti.

Inchiesta su Hacking Team – PRIMA PARTE

La vicenda dell’hackeraggio ai danni di Hacking Team è stata descritta in molti modi.

Proviamo a fare una sintesi e cercare di comprendere meglio cosa c’è dietro, cosa c’è in gioco, e soprattutto di cosa stiamo parlando.

Hacking Team è una società nata in Italia nel 2003 da fondata Alberto Ornaghi e Marco Valleri, che avevano programmato e pubblicato Ettercap, un software per testare la sicurezza delle reti LAN contro possibili attacchi hacker. Ettercap era distribuito gratuitamente ed è stato il biglietto da visita della nuova società in un’Italia che non si è mai preoccupata troppo di sviluppare una propria “intelligence informatica e digitale”.

Wired nel 2013 descrive così il momento dell’ascesa “La loro creazione piacque molto alla Questura di Milano che era interessata a usarlo nelle indagini. Da lì iniziò la carriera dell’azienda come venditore di trojan a forze dell’ordine e agenzie statali di vari Paesi…”

Ettercap era la ridenominazione e il riconfezionamento di software gratuiti già disponibili, usati diffusamente per testare le porte delle connessioni.

Hacking Team si promuove e si vende bene – in perfetto stile italiano – e propone a soggetti governativi, con pochissime risorse a disposizione “software miracolosi”, in grado di favorire l’intercettazione, la clonazione cellulare, e introdursi “in maniera invisibile” anche nei computer per controllarli e attingere informazioni. Ma anche (come quasi ogni trojan che si rispetti) in grado di “gestirli da remoto” – ovvero copiare, eliminare, creare file e attingere ogni informazione di navigazione e non.

Fino al prodotto di punta, il Remote Control System denominato Galileo “una suite di attacco di analisi che permetteva di distruggere le barriere della crittazione“.

Qualcuno potrebbe pensare ad un’eccellenza italiana di altissimo profilo in termini di ricerca e sviluppo, con il fiore dei programmatori in piena attività al servizio dello Stato. Quello che gran parte del deepweb (il web sommerso) sapeva già, oggi è alla portata di tutti. La HT non faceva altro che “andare in giro per la rete” e comprare a poco prezzo quantità di ZeroDays.

In pratica quando esce un prodotto informatico di larga diffusione, dal “giorno zero” del rilascio molti appassionati, esperti, professionisti di informatica, in tutto il mondo, “cercano” i difetti della programmazione e qualsiasi bag. Molte volte sono le stesse aziende produttrici che organizzano vere e proprie gare (origine dei cd. hackaton) mettendo in palio premi in denaro per coloro che “trovano” difetti e rischi dei prodotti rilasciati. Ma c’è un mercato parallelo, quello delle aziende di sicurezza e produttori di antivirus, che “acquistano” questi “zerodays” per sviluppare (e rivendere) “la cura al male”.

Ecco cosa sostanzialmente faceva la Hacking Team: comprava questi “bag” e li usava non per segnalare il problema o generare la soluzione, ma per (far) creare un software che sfruttasse queste vulnerabilità per “entrare” nei sistemi di comunicazione – siano i software dei cellulari quanto dei portatili. Un’attività frenetica di cui si parla in oltre 700 email.

Sono stati numerosi i tentativi dei “commerciali” della Hacking Team di entrare “nel giro dei grandi” intercettatori e appaltatori mondiali della difesa. Tutti senza successo. Tranne qualche “vendita sonda”: un modo per avere il software, “farlo a pezzi” e vedere “a che punto erano”… per poi dire no grazie.

Una ricerca spasmodica che mostra anche un certo grado di ingenuità nel frenetico scambio di mail del gruppo dirigente, che scopriva dai giornali di nuovi decreti e correva a informarsi dai referenti politici.

Nulla di minimamente paragonabile alle agenzie americane, francesi e inglesi – per non parlare di quelle russe e cinesi – che investono in maniera diretta, in professionalità e strumenti, risorse di svariate centinaia di milioni di dollari: da noi le varie polizie acquistavano “pacchetti riconfezionati” da qualche migliaia di euro.

Le ragioni di questo attacco vanno ricercate in due direzioni che spesso stimolano gli hacktivist.

La prima è l’arrogante presunzione di chi si pone come “creatore” di qualcosa, che invece la rete sa non essere suo. La seconda, spingersi troppo oltre, senza darsi alcun limite, al punto da rischiare di minare le basi stesse della “libertà della rete”.