Mentre da noi vorremmo imitare in maniera amatoriale, atecnica, senza la minima competenza, e per altro in maniera parziale, solo quello che intuitivamente ci piace della comunicazione (soprattutto politica) americana, la loro comunicazione, soprattutto in politica estera, si fa sempre più raffinata. Già negli anni cinquanta gli americani avevano abbondantemente imparato l’importanza del cinema, anche oltre il tempo di guerra, nella esportazione di usi e consuetudini e soprattutto come strumento di propaganda di un certo modello di estetica, di bellezza, di benessere, di economia, e di valori sottesi. Negli ottanta, con la diffusione delle televisioni commerciali in Europa, la politica USA aveva compreso il potere di poter parlare in modo “economico e ripetitivo” soprattutto ai giovani, per “avvicinarli” al proprio modello, soprattutto sociale. Antesignano di quella comunicazione fu Donad Bellisario (padre italiano, madre serba), che riceveva (sin da allora) contributi notevoli dalla CIA e dalla Segreteria di Stato per produrre serie indimenticabili per la nostra generazione. Magnum PI, A-Team, per cominciare, Quincy, I predatori dell’idolo d’oro, Airwolf, In viaggio nel tempo (Quantum Leap), Tequila e Bonetti e First Monday, per arrivare alle odierne serie di successo JAG – Avvocati in divisa e NCIS oltre ai Griffin. Bellisario prestò servizio nell’U.S. Marine Corps dal 1955 al 1959, raggiungendo il grado di sergente ottenendo la medaglia di buona condotta dei Marines (Good Conduct Medal). Svolse il servizio militare nei Marines assieme a Lee Harvey Oswald, l’assassino “riconosciuto” di John F. Kennedy. Questo modello di serie televisiva ci ha fatto metabolizzare come “normale” il modello americano soprattutto come struttura giuridica e sociale. Non stupisce pertanto che oggi, quando la comunicazione ha assunto soprattutto una dimensione simbolica e subliminale “per immagini”, si pensi a tutto, ma proprio a tutto, soprattutto ai dettagli.

Ed è proprio questa “scientificità”, questa estrema professionalità, e questa assoluta mancanza di improvvisazione, che segna il gap maggiore (ed inimitabile) tra la struttura della comunicazione americana e quella che noi vorremmo scimmiottare. È storia vecchia quella della postura, quella del colore della camicia e della cravatta, del come stringere le mani e del salutare “qualcuno nella folla” – concetti che qualcuno dei nostri politici sta scoprendo come “rivoluzionari” e che erano già superati nella prima campagna Clinton!

Ed è proprio il nuovo sito della “Clinton Foundation”, messo online nella nuova versione da qualche giorno, che ha attirato l’attenzione di alcuni osservatori. Una semplice mappa del mondo. Su cui campeggia il logo della fondazione realizzato con le stelle (della bandiera americana) a forma di “sala ovale” (lo studio pubblico del presidente americano). Lo slogan “Together we can solve / the world’s biggest challenges.” Ovvero, viene ripreso in maniera centrale lo slogan di Obama (we can) e al rigo sottostante la frase “le più grandi sfide del mondo”. La home page è una mappa interattiva, con il mondo come sfondo. Le “sfide” sono collocate in maniera apparentemente casuale, e costituiscono il menù di ricerca dei vari temi ed argomenti su cui è focalizzata la fondazione dell’ex-presidente. In realtà, se la intendiamo come una vera e propria geolocalizzazione, abbiamo una mappa precisa di un’altrettanto precisa filosofia e chiave di interpretazione del mondo. Il problema occidentale/americano è l’obesità (in varie declinazioni inteso), quello dell’america latina è la “diseguaglianza ed iniquità economica” (e non va trascurato che molti di quei paesi hanno un governo socialista). La sfida dell’Africa riguarda essenzialmente la sanità (declinata come vaccini e malattie endemiche, ovvero spesa farmacologica per le multinazionale americane). La questione del cambiamento climatico invece è una sorta di “responsabilità” di economie come quella indiana e cinese, in forte espansione non regolamentata (soprattutto in termini ambientali) e in danno essenzialmente al comparto manifatturiero made in usa, oltre che, incidentalmente, europeo.

In un mondo in cui tutto ha un significato preciso, soprattutto in questi modelli comunicativi, dovremmo cominciare tutti a riflettere un po’ di più,e un po’ su tutto.

Autore: Michele Di Salvo

Bassolino e le primarie in Campania

Che il PD nelle regioni meridionali abbia vocazioni masochiste è noto. Perseverare dopo lo show poco edificante delle primarie per la regione Campania diventa però patologico. Il leitmotiv è sempre lo stesso: cercare un presunto candidato unitario per evitare le primarie. E ogni volta i discorsi sono sempre inesorabilmente gli stessi. Stavolta la questione traccia un solco che va oltre le questioni di partito. Pisapia (che non si ripresenta) da Milano sentenzia “Le primarie si faranno e tutti i partiti e le liste hanno sottoscritto una carta di intenti”. Nel pragmatismo milanese la data c’è, ed è il 7 gennaio. Chi vuole si candidi in quei termini, partita e discussione chiuse. Da noi le eterne discussioni su date, regole e fantomatiche ricerche di unitarietà (laddove unità non c’è) sono il sintomo di quella eterna lenta melma politicante che serve solo al sottobosco di accordi di potere, di comparsate sui giornali pur di esistere “ancora, un giorno almeno…”.

Lo spessore di questa presunta nuova classe dirigente è tutta in un hastag di un Antonio Bassolino, sindaco venticinque anni fa, e ostracizzato dal partito che ha fondato e diretto e riportato alla vittoria, l’unico che è stato autenticamente capace di unirlo e tenerlo insieme. Basta che twitti #statesereni, o che decida di andare da spettatore alla festa de l’Unità che coloro che sono la nuova classe dirigente fuggano via e si terrorizzino. Eppure quell’Antonio Bassolino è lo stesso che tutta questa classe dirigente l’ha tenuta a battesimo, tra ex consiglieri comunali, ex assessori, ex dirigenti.

La querelle sull’ipotesi della sua candidatura per me è semplicemente qualcosa che non esiste: un uomo dalla lunga storia politica, che dalla politica ha avuto tutto, cui tutti riconosciamo quantomeno intelligenza politica e conoscenza delle cose elettorali, non credo affatto metterebbe a repentaglio il proprio capitale – non solo politico ma anche storico ed umano – rischiando la sconfitta con un partito ridotto a Napoli a meno del 18%. A meno che non creda nel miracolo, che solo lui potrebbe fare.

Ma la generosità di Bassolino, e l’amore per il suo partito, forse ancora non sono stati compresi fino in fondo. Certo, c’è una componente di ego che tutti gli rinosciamo (e quale politico apicale non ne ha una gran dose), ma c’è dell’altro. Bassolino non è stato messo alla porta, si è messo da solo in disparte come solo i grandi sanno fare per concludere le vicende giudiziarie al termine di vent’anni di comando assoluto e indiscusso. E mentre gli amici di un tempo, che a lui devono tutto, gli hanno voltato le spalle, oggi lui a testa alta può dire – ancora – di essere una risorsa enorme, autorevole, pulita, scevra da processi e condanne. E che – alla faccia del presunto cambiamento e rinnovamento – basta un suo cinguettio, una sua “uscita fuori porta” (semmai ad Ercolano per visitare la festa del suo partito senza che nessuno lo avesse anche solo invitato) che tutti tremano.

Bassolino non è il nuovo, ma il solo appparire all’orizzonte della sua candidatura fa tremare in primis i suoi ex fedelissimi che gli hanno voltato le spalle riciclandosi e “cambiando idea”, costruendosi una carriera rinnegando quella stagione, senza alcun mea culpa.

La sua resta una enorme provocazione che andrebbe letta per ciò che è e dovrebbe far riflettere tutti su ciò che sta avvenendo. Il disvelamento di una classe dirigente che pensava di esserlo, dimenticando che la leadership non si inventa, non si cala dall’alto, non te la conferisce un ruolo. Bassolino è un leader, come ricorda lui stesso “senza essere nemmeno dirigente della più piccola sezione del PD”. Altri evidentemente nonostante il ruolo – interno e istituzionale – leader non sono. E serviva il buon vecchio Bassolino a far emergere questa semplice verità, che non ha compreso chi – in segreteria regionale, provinciale, a Roma da parlamentare o altrove – pensava di pesare per grazia ricevuta o ruolo infuso.

Al netto di questo tuttavia, in un’era di politica anche digitale, Antonio Bassolino è e resta l’unico vero influencer politico della politica regionale, riuscendo, attraverso strumenti non esattamente propri della sua generazione, con due status di Facebook e due tweet scritti bene a dettare (letteralmente) l’agenda politica, tanto dei dirigenti del partito quanto di “giovani spauriti guerrieri quarantenni”, costretti a inseguire, replicare, intervenire, rispondere. Chapeau.

Se il PD riflettesse su questa semplice realtà, e cominciasse a dire grazie per la lezione al suo Antonio, forse, sarebbe un partito più umile, e già per questo migliore. E se a Napoli importassimo un pizzico di quel sano pragmatismo milanese, e dicessimo anche noi che le primarie si fanno, chi vuole davvero si candidi e ci metta la faccia e si faccia votare e scegliere dal suo popolo, beh, saremo meno schiavi degli accordi di potere dei capibastone e della malapolitica che mantiene a galla sempiterni signornessuno. E se imparassimo a non confondere “la piazza virtuale” con “il vascio di quartiere”, forse, anche la nostra immagine sarebbe meno provinciale e più consona al ruolo di chi si candida a fare bene per il bene comune.

Il popolo della rete – il popolo che non esiste

Si fa un gran parlare di “popolo della rete”, riferendosi ad un qualcosa che sarebbe altro e altrove rispetto ai comuni luoghi della società, della collettività. Lo fanno spesso i politici, giornalisti, opinionisti, persone del mondo dello spettacolo, riferendosi ad un seguito virtuale come se corrispondesse ad altrettanto consenso reale. Riferirsi al “popolo della rete” è di per sé una finzione. In rete ci siamo bene o male tutti – chi con un proprio profilo ed una identità virtuale, chi citato, chi attraverso riferimenti o citazioni altrui – e siamo gli stessi che fanno parte di quella “società civile” che a sua volta è altrettanto astratta e indefinita da essere strattonata di qua e di là alla stessa stregua del “popolo della rete”. Le due dimensioni non sono però sinonime; nella pubblicistica comune “il popolo della rete” ha una fisionomia “più radicale”, una maggiore partecipazione, una maggiore identità critica, mentre la “società civile” ha una connotazione più moderata, spesso generica, finendo con l’essere il tutto (e anche il nulla) che sta più o meno bene sempre.

Queste due astratte definizioni hanno una loro precisa necessità di essere nella società cd. post-consumistica, laddove alla massa (di per sé da convincere e manipolare) viene (di necessità virtù) riconosciuta una partecipazione più o meno attiva, al massimo da “direzionare” da parte dei mass-media. Riconoscere una qualche forma di partecipazione e di condivisione ha portato a queste due nuove identità: la prima, la società civile, nasce con i primi sistemi di comunicazione individuale soggettiva (web 1.0, telefonia mobile, messaggistica) che consentivano comunque una comunicazione diretta e non verticalmente “subita”; la seconda (quasi evoluzione cronologica), “il popolo della rete” nasce con il web 2.0 ed in particolare dal 2004 quando cominciano a essere diffuse e largamente disponibili le “stanze di comunità virtuale” che diverranno poi i cd. social-network, in cui è dominante la capacità soggettiva di diventare soggetti della comunicazione.

Comprendere tutto questo – che potrebbe apparire accademico, asettico e schematico – in realtà ci aiuta a spiegare che da un lato queste definizioni sono strumentali a “dare un nome” ad un fenomeno nuovo, e che dall’altro, queste entità, semplicemente non esistono, o meglio, altro non sono che un diverso modo di chiamare ciò che sono e come interagiscono le stesse persone di prima e che tutti i giorni incontriamo nella realtà.

Ho letto di recente questa sorta di decalogo – riportato da Peppe Civati in un suo articolo – e ve lo ripropongo (fonte http://mafedebaggis.it/hello-world)

1. Internet non esiste: è un luogo perfettamente coincidente con la realtà fisica, ci andiamo come andiamo in ufficio, al bar o in camera da letto. L’unica vera differenza rispetto agli ambienti fisici è che ci permette di essere ubiqui e/o invisibili.

2. In Rete non ci sono conversazioni diverse, è che ascolti le conversazioni di persone molto diverse da te.

3. Le relazioni online sono come le relazioni offline: poche sono profonde, moltissime sono superficiali, altrettante sono opportunistiche, di maniera o false.

4. La tecnologia rende possibile il cambiamento, non lo genera: una persona che non ha niente da dire o da dare non diventa attiva e generosa solo perché può farlo. Spiegarglielo un’altra volta e un’altra volta è come spiegare una barzelletta se uno non ha riso la prima volta che l’hai raccontata.

5. La tecnologia abilita il talento dove c’è, non lo crea.

6. I nativi digitali sono abituati alla tecnologia, non consapevoli delle sue potenzialità e in quanto tali nati miracolati sulla via di Damasco: meravigliarsi o dispiacersi che usino Facebook per commentare X-Factor e non per fare la rivoluzione è come darmi un’asta e meravigliarsi se non salto da un palazzo all’altro.

7. La consapevolezza dei significati di un medium (di qualunque medium) appartiene a una minoranza di professionisti. Colmare il digital divide non vuol dire far diventare tutti professionisti.

8. In quanto abilitatore e non causa del cambiamento, i media digitali in quanto tali non sono belli o brutti, giusti o sbagliati, utili o pericolosi. Il tecnodeterminismo (di qualunque segno) è solo un escamotage per guadagnare il palcoscenico.

9. Se qualcuno – anche competente – ti spiega con dovizia di particolari i problemi di Internet, ti sta raccontando i suoi problemi con Internet.

10. Internet è un medium in cui prevale la scrittura parlata o, ancora meglio, il pensiero trascritto. Serve una nuova sintassi.

11. Gran parte degli scambi che avvengono online hanno natura fàtica, non di trasmissione di informazioni.

12. È la storia, non il libro.

Esaustivo? Onnicomprensivo? Indeclinabile? Assolutamente no – e credo che non fosse la definitività lo scopo ultimo dell’autore – e ciascuno di noi, a seconda della propria esperienza – sia della rete, che nella rete, che nella e della vita reale – può soffermarsi sul declinare, argomentare, dire, aggiungere, togliere, specificare…

Certo, procedendo punto per punto, potremmo aggiungere che internet non è un luogo perfettamente coincidente con la vita reale, se solo consideriamo la possibilità di declinare la nostra identità virtuale (cosa che difficilmente può avvenire nella vita vera); forse nel web non ci sono “conversazioni diverse” ma spesso l’uso di un sistema di comunicazione prevalentemente scritto aiuta ad una riflessione differente; le relazioni online sono diverse da quelle offline se consideriamo la mancanza di molti elementi comunicativi (tatto, olfatto, gusto, relazione chimica interpersonale); molti cambiamenti resi possibili ne generano altri, e questi sono generati dallo strumento, non è detto il contrario; la tecnologia non crea il talento, ma di certo può stimolarlo; chi è abituato alla tecnologia non sempre la usa nella massima potenzialità, ma di certo con la sua interazione inevitabilmente la trasforma e la potenzia; colmare il digital divide non vuol dire far diventare tutti professionisti, ma di certo avvicina, e rende accessibili prodotti e servizi e risponde ad esigenze prima non immaginabili…e potremmo continuare…

Ma anche dicendo ed argomentando su tutto, resta un nodo centrale: resta la persona, che usa uno strumento, e quella persona è la stessa della società di massa, parte della società civile e interattore del popolo della rete. Di questi strumenti può essere interprete/cittadino attivo e protagonista, e può essere ancora una volta soggetto gestito dal facile populismo che la rete facilita.

L’importanza del CJFE, il Centro di giornalismo investigativo

Nato come Comitato del CIJ (centro di giornalismo investigativo) dell’America Latina per produrre campagne contro il rapimento, la tortura e l’assassinio di operatori dei media in America Latina, oggi ha gruppi di lavoro a Toronto, Montreal, Winnipeg, Vancouver, Ottawa e attua un monitoraggio costante sulle violazioni della libertà di espressione per i diversi paesi dell’America Latina.

Oggi cjfe.org è una delle associazioni indipendenti più autorevoli e quotate nel mondo del giornalismo d’inchiesta, soprattutto nei paesi in cui la libertà di informazione è seriamente messa in discussione.

Negli anni ha organizzato inchieste e reportage internazionali, fondi di sostegno a giornalisti esiliati, assistenza legale, newsletters periodiche di informazione e aggiornamento e due premi.

L’International Press Freedom Award, riconosciuto a coloro che hanno combattuto per tutelare la libertà di espressione e l’Integrity Award, a coloro che hanno agito con coraggio nel pubblico interesse, senza pensare ad un tornaconto personale “mettendosi a rischio di gravi rappresaglie”.

Ne parlo per due motivi.

Il primo, per invitarvi a conoscere e a votare i candidati al

Freedom of Expression Award 2016 (organizzato dall’ifex di cui gjfe da parte)

Il secondo per quella che considero una delle più belle campagne a diofesa della libertà di informazione che sono state realizzate negli ultimi anni, ed i cui manifesti tovate qui allegati.

Rosy Bindi e il suo complicato rapporto con le mafie

Rosy Bindi in campagna elettorale ammetteva tranquillamente che lei, di mafie, non sapeva assolutamente nulla. Non stupisce quindi che questa incompetenza emerga ogni volta che si faccia un ragionamento che sia anche solo più serio delle previsioni del tempo. Quella che De Luca ha stigmatizzato come imbarazzante ignoranza linguistica ha qualcosa di più profondo. Ma occorre anche ricordare che per statuto del PD la Bindi non è più ricandidabile (e prepara un’uscita di scena sdegnata del cliché “messa alla porta perché scomoda”). E l’unico modo che ha per far parlare di sé è farne qualcuna “di troppo” che la riporti sulle cronache più per le reazioni che per un atto vero, significativo, della commissione che ormai presiede da tre anni.

Ci riuscì ad esempio con quell’elenco di impresentabili reso noto senza diritto di replica e specifica (e con enormi e abbondanti omissioni) il giorno del silenzio elettorale delle elezioni regionali. All’epoca venne querelata da De Luca (e il dato è certo e l’atto è formalmente depositato), come è certo che non ha accettato un confronto pubblico chiesto dai “nominati”. Millantò invece di aver presentato ricorso al collegio dei garanti del PD proprio contro De Luca, il che invece resta nell’archivio dei suoi comunicati stampa, perché di tale ricorso non vi è traccia.

A far parlare di sé ci riesce oggi con quella frase: “la camorra è un elemento costitutivo della società napoletana”, che è stata sviscerata in molte salse e commentata ampiamente.

Dire che la Camorra è una realtà è un conto, e dovremmo ricordarcene sempre, anche quando qualcuno del PD denuncia infiltrazioni e voti strani alle primarie (nazionali, regionali e locali) e quando il PD nazionale chiude un po’ troppo le palpebre. A ben ricordare occhi un po’ troppo chiusi li aveva quella stessa Rosi Bindi che del PD fu presidente, se la storia e le cariche contano. E non si ha memoria di alcun suo atto moralizzatore in tal senso. Eppure poteva, esattamente come oggi molto può l’attuale presidente Orfini.

Dire che la camorra è elemento costitutivo della società napoletana sarebbe come dire che l’essere barbaro saccheggiatore è elemento etnicamente intrinseco ai Lombardi. A giudicare da molti saccheggi al sud ai tempi della Cassa del Mezzogiorno e del boom economico verrebbe da dire che è verosimile. E tuttavia non è così. Per di più nessuno si stupirebbe se a questa affermazione Lombardia e Milano querelassero a mani basse. Ci si stupisce invece delle reazioni partenopee. Perché, altra tesi congenita, è che il napoletano debba “subire in silenzio”, e se si ribella è ignorante e camorrista.

Di camorra si deve parlare, sempre, e che la camorra sia un fenomeno storico e sociale della Campania è elementare. E tuttavia definirlo elemento costitutivo della società è in sé un regalo di legittimazione senza precedenti. Significa elevare la camorra oltre le istituzioni, a modus evolvendi etnico e ad elemento caratterizzante un popolo ed una società. Divenendone più che ogni altra cosa elemento imprescindibile. Verrebbe da dire a questo punto che è un’istituzione, e quindi perché combatterla?

Avevo fatto un ragionamento simile a proposito del funerale Casamonica

Ma a questo non arriva proprio chi di Napoli conosce poco o nulla, chi è abituato a parlarne in un certo modo, e soprattutto chi di mafie sa poco o nulla. O peggio chi si inventa “professionista dell’antimafia”. Sono quelli che usano la Mafia per fare carriera politica, ma di cui appunto non si ricorda alcun atto concreto in tal senso.

Sono quelli che probabilmente senza la mafia non esisterebbero. E anche per questo motivo, spesso, involontariamente e più o meno inconsapevolmente,finiscono con l’essere i più grandi alleati delle mafie. Soprattutto con questi regali mediatici. Perché senza le une non esisterebbero gli altri.

Web privacy e diritto all’oblio

Se lo affrontiamo da un punto di vista tecnico e giuridico, il “diritto all’oblio” è il diritto riconosciuto ad una persona a non restare indeterminatamente esposti ai danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare all’onore e alla reputazione, salvo che, per eventi sopravvenuti, il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all’informazione; è una parte essenziale della declinazione concettuale del cd. “diritto alla privacy”, che appunto non è più solo il diritto che alcune informazioni individuali siano o meno rese note, ma soprattutto il riconoscimento della “disponibilità” personale di quelle informazioni, che possono essere divulgate solo con consenso esplicito.

Una sfera molto delicata di applicazione è nel diritto di cronaca, e anche più quando si parla di diritto all’oblio che parte dal presupposto che, quando un determinato fatto è stato assimilato e conosciuto da un’intera comunità, cessa di essere utile per l’interesse pubblico: smette di essere quindi oggetto di cronaca e ritorna ad essere fatto privato. Questo diritto difende indirettamente anche le vittime, in quanto ogni volta che un caso viene rievocato finisce per pesare di riflesso su chi lo ha subito nel ruolo di parte lesa (si pensi al caso delle violenze sessuali).

Il tema è di sempre maggiore attualità nell’era digitale, in cui le informazioni sono online, senza filtri, senza alcuna possibilità di controllo della loro attendibilità, veridicità, e tecnicamente rese “immortali” dalla assenza di procedure o prassi idonee a dare una “scadenza” alla permanenza dei dati. Si configura sempre più spesso la rivendicazione di un “diritto ad essere dimenticati online” inteso come la possibilità di cancellare, anche a distanza di anni, dagli archivi online, il materiale che può risultare sconveniente e dannoso per soggetti che sono stati protagonisti in passato di fatti di cronaca. L’estensione del diritto all’oblio al mondo del web si è rivelata un’operazione più difficile del previsto, fonte di dibattiti e controversie.

Il tema torna di attualità oggi con una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. In un pronunciamento consultivo su un caso spagnolo, la Corte afferma che Google e altri motori di ricerca hanno il controllo dei dati privati individuali dal momento che talvolta raccolgono e presentano i link in modo sistematico; l’azienda aveva sostenuto invece che non controlla i dati personali e si limita ad offrire link a informazioni già disponibili su internet gratuitamente e legalmente, sostenendo che non dovrebbe essere costretta ad assumere il ruolo di censore.

Per la Corte in base alla legge europea le persone hanno il diritto di controllare i propri dati privati, specialmente se non sono personaggi pubblici. Se vogliono che informazioni personali irrilevanti o sbagliate su di loro vengano «dimenticate» dai risultati dei motori di ricerca, hanno il diritto di chiederne la rimozione anche si tratta di informazioni pubblicate legalmente. Se la richiesta venga accettata o meno dipenderà «dalla natura delle informazioni in questione, dalla sensibilità per la vita privata del titolare dei dati e dall’interesse pubblico dei dati stessi, interesse che può variare».

Google, afferma la Corte, deve rimuovere dai risultati i link «a meno che non ci siano particolari ragioni, come il ruolo giocato dal titolare dei dati nella vita pubblica, qualora sia tale da giustificare un interesse preponderante dell’opinione pubblica nell’avere accesso a quelle informazioni quando viene fatta la ricerca». Se lo spirito della sentenza appare corretto e chiaro, lo è meno nella sua applicazione concreta, che come spesso accade individua nel gestore informatico di un servizio anche una sorta di “arbitro umano” nella selezione e gestione delle informazioni, cui piacerebbe delegare giudizi di merito e caso per caso, cosa letteralmente impossibile nel web.

Semmai sarebbe utile “usare” Google per ottenere quali siano i siti da contattare e rivolgersi direttamente a quelli per la modifica delle informazioni ritenute lesive.

Ma la sentenza non tocca i punti sensibili della gestione delle informazioni soggette al diritto all’oblio sui cui nessun legislatore ha mai indicato strumenti chiari che diano la certezza che banche dati private (quelle che vendono informazioni ad esempio a istituti di credito, finanziarie, assicurazioni) cancellino effettivamente a scadenza le informazioni “oblate”. Anzi, quanto più profonde e storiche sono le informazioni tanto più hanno valore economico, anche se riferite a atti o fatti storici da cancellare, come protesti, insolvenze o malattie croniche di dieci o vent’anni prima completamente curate, o carichi pendenti per i quali sia stata disposta anche la non menzione nei casellari giudiziari.

TV E POTERE – la politica trasformata in fiction

La generazione dei quarantenni è cresciuta con le serie televisive. Non quelle prodotte in Italia, ma importate dagli Stati Uniti con la nascita delle televisioni commerciali. Una intera generazione di “maniaci” delle serie tv, immaginate, scritte, strutturate per creare seguito, e soprattutto diffondere un messaggio, ed ancor più per esportare una cultura ed un modello, anche sociale, politico e giuridico. Che “il cinema è l’arma più forte dello stato” lo affermava – e a buon diritto – già Mussolini. L’intera industria della comunicazione di massa al tempo della guerra fredda si è affinata non solo per promuovere le battaglie americane all’estero ma anche veri e propri modelli socio-economici interni.

Indimenticabili i film con Elvis soldato “contro i gialli” nell’epoca della guerra in Vietnam e in Corea, mentre nello stesso periodo i nostri “musicarelli” con Morandi, Little Tony, Celentano e Albano parlavano a un’Italia del boom economico di famiglia, lavoro e stabilità.

Dalla televisione commerciale degli anni ottanta le giovani generazioni hanno acquisito sempre più modelli sociali, politici ed economici made-in-usa. Se lo scopo di questa “invasione per immagini” era quello di rafforzare la collocazione del “blocco occidentale” dall’altro erano veri e propri mezzi di propaganda per “l’altro lato del muro”.

A quel modulo comunicativo e a quello story-telling ormai siamo assuefatti, tanto che anche la nostra produzione nazionale ed europea sono uniformate a quel modello, che diventa sempre più per temi, contenuti e forme narrative “il modulo” del format televisivo. Non stupisce che il cittadino telespettatore sia quindi appassionato a più serie televisive. Quando poi anche la narrazione politica è diventata “tv dello scandalo” e la politica si è raccontata attraverso “eventi mediatici”, anche le grandi istituzioni – in primis la Casa Bianca – sono diventate sempre più oggetto-soggetto dello spettacolo.

Da West Wing a House of Cards a Scandal, quasi tutti ci sentiamo “parte di quelle vicende”, ci sembra di conoscerle e talvolta vorremmo farne parte, e finiamo quasi acriticamente con il ritenere che “quella sia la politica”, così dovrebbe essere, o peggio che davvero anche in America la politica sia fatta in quel modo. Come se ci fossimo stati e l’avessimo vissuta in prima persona. Una comedy di successo, del resto, si misura esattamente sulla sua efficacia in termini di trasposizione ed immedesimazione del grande pubblico.

Non stupisce quindi che, come fenomeno generazionale, quelle vicende e quelle dinamiche, siano parte quasi normale della generazione che oggi “fa politica”. E non stupisce che di quelle serie sia fan anche Matteo Renzi e parte del suo staff. È un fenomeno sociale, e loro ne fanno parte.

Certo, se si guarda a quei modelli in termini di velocità, decisionismo, azione, capacità concreta di incidere sulla realtà, sono certamente elementi condivisibili. E tuttavia è importate ricordare come viene descritta la politica in queste serie. In House of Cards il democratico Francis Underwood è poco meno di Hannibal Lecter ed è chiaramente un sociopatico mentitore, corrotto, spregiudicato, pluriomicida. Non va meglio in Scandal dove il repubblicano Grant passa da brogli elettorali alla copertura di omicidi e stragi dinamitarde, fa scappare terroristi internazionali, è complice di un vero e proprio colpo di Stato, assolda e protegge agenti dei servizi segreti che torturano allegramente ed uccidono i suoi nemici. La politica, gli staff, le persone “attorno” a questi personaggi principali sono complici se non peggio.

Il grande non-protagonista della politica americana sono le lobby, che non sono quello che vediamo e quello che ci rappresentano. Nella realtà sono semplici “associazioni di interessi”. Andrebbe ad esempio ricordato che tra le prime dieci della politica americana vi sono quelle ambientaliste, quelle delle energie alternative, quelle degli insegnanti. Che normalmente raccolgono fondi e spostano voti anche maggiori rispetto ai lobbisti del petrolio o del “trio morte” (armi, alcool, tabacco).

Negli Stati Uniti, che tutti pensiamo di conoscere, esistono leggi severissime sui finanziamenti elettorali, per una tangente anche piccola si va in galera davvero (per evasione fiscale non ne parliamo, diventi un appestato con cui nessuno vuole più avere a che fare). Mentre da noi non si approva una legge sul lobbismo – anche se basterebbe estendere il codice etico presso il Parlamento Europeo – lì le lobby dichiarano in maniera trasparente chi finanziano e con quanto.

Nel paese delle primarie – aperte, per tutti, regolamentate per legge – si tengono elezioni politiche ogni due anni ed attraverso questo processo di “campagna elettorale permanente” il momento del voto coincide con l’approvazione o meno dell’operato dei membri del Congresso, e della politica in generale. Ci sono distretti (da noi li chiameremo collegi) in cui c’è un solo candidato (famoso il caso in cui il regista Michael Moore per “assicurare un’alternativa” candidò delle piante) ed altri in cui la corsa è addirittura con trenta candidati. In quelle elezioni l’unica vera “merce di scambio” è la capacità del politico di creare posti di lavoro: con appalti pubblici, con il mantenimento di una base militare, con una nuova sede di una grande azienda. Quegli elettori vogliono questo, e su questo la politica americana si misura con velocità, tanto che anche una presidenza quadriennale è attraversata da due rinnovi del congresso, un terzo del senato, almeno venti cambi di governatorato e svariate assemblee nazionali dei singoli stati.

Se nelle serie tv i politici sono tutti vittoriosi e di successo, la storia, quella vera, dai tempi di Roosevelt insegna che i presidenti davvero influenti e che hanno fatto la storia, almeno una volta nella loro carriera politica, hanno perso, sono usciti dalla vita politica, hanno imparato dai propri errori, e sono tornati. Obama incluso, che una volta non venne rieletto in Illinois.

Se scordiamo tutto questo, che è la parte che meno conosciamo, della politica americana conosciuta attraverso le serie tv ci restano un Grant di Scandal eletto presidente grazie a una serie impressionate di brogli, tanto che lui stesso ammette di non essere mai stato realmente eletto, e un Underwood di House of Card che si vanta, ad un certo punto, di essere riuscito a diventare presidente senza nemmeno passare per una votazione. Ma tutto questo, a ben vedere, è molto più simile alla nostra di politica.

Giancarlo Siani. Il caso non è chiuso

È questo il titolo dell’ultimo libro di Roberto Paolo, caporedattore del Roma, e soprattutto giornalista che si è sempre occupato di inchieste, cronaca giudiziaria, ed ha seguito da sempre il caso Siani, un giovane cronista “precario” del Mattino di Napoli. Che scriveva su Torre Annunziata, e raccontando gli atti e i fatti del consiglio comunale – trent’anni fa – pagato poco e male e senza “tutele” – è finito col descrivere quell’intreccio tra politica, affari e criminalità che, in quegli anni, era ben più che regola. Era sistema. È bene ricordarli quegli anni, perché era il decennio precedente tangentopoli, e contestuale alla nascita del primo maxiprocesso di Palermo: quello in cui per la prima volta veniva scritta in atti giudiziari una tesi che all’epoca sembrava eresia: che la mafia era un’organizzazione piramidale e strutturata, e che operava in maniera sistematica, e che aveva rapporti e determinava in maniera diretta la vita politica non solo locale e regionale, ma anche nazionale. Oggi è un fatto. Ma la battaglia per renderlo tale è stata una vera e propria guerra, con morti e feriti, e ferite profonde nella società. Ed è ciò che è accaduto anche in Campania, in modo particolare nella provincia di Napoli. È bene ricordarlo, per chi era assente, e per chi forse dopo anni, in posizioni differenti, ricorda meno, spesso male, e spesso in maniera “diluita” cosa furono quegli anni.

Il caso Siani non è chiuso. Non lo dico io. E non lo dice nemmeno Roberto Paolo. È un fatto. Dopo numerosissimi articoli che ha scritto sul Roma, e dopo elementi e dichiarazioni nuove, la Procura della Repubblica di Napoli ha riaperto quel fascicolo di indagine. Il caso non è chiuso.

Quella che racconta Roberto Paolo è prima di tutto una storia di giornalismo, di ricerca della verità. Con tenacia, nei mesi, “un pezzo alla volta”. Che poi si intrecciano e incastrano come un puzzle. È un libro di buon giornalismo, di quello che in questo Paese manca un po’ troppo spesso, schiacciato da copincolla, da rubacchiamenti in giro per i blog minori, e dallo scoopismo, legato spesso al tema cogente del momento televisivo. Questa volta no. La ricerca è intensa, lunga, faticosa. Nelle pagine fitte sembra quasi di vedere i mal di testa, la ricerca di fonti, il confronto, il riscontro.

Ma questo caso, proprio sotto profilo giornalistico, non è decisamente chiuso, e riapre una ferita enorme della città di Napoli e della sua narrazione. Giancarlo “eroe del giorno dopo”, quello che è martire del suo lavoro, ma sino al giorno prima era uno dei tanti precari in un quotidiano immenso.

Giancarlo ammazzato sotto casa per “quello che aveva scritto”. Una verità forse troppo facile, e che non tiene conto di una lezione che è pietra angolare: la criminalità ammazza per quello che hai fatto “prima” solo i propri uomini, come punizione e monito, non ammazza mai “fuori da sé” per il passato, ma per quello che stai per fare. È questa – purtroppo – la verità tropo difficile da accertare e da dire, perché ci riporta ad altre ferite aperte. Davvero Giovanni Falcone è morto per il maxiprocesso, o non già perché stava per diventare capo della DIA? Davvero Paolo Borsellino è morto per lo stesso motivo, o perché stava per dire quello che aveva scoperto successivamente alla strage di Capaci ed ai fatti che oggi sappiamo essere descritti come “la trattativa Stato-Mafia”?

È ricordando questa regola, e partendo da questo concetto, che Roberto Paolo va avanti nella sua ricerca, sulla morte di un suo collega, e praticamente suo coetaneo.

La tesi del suo libro-inchiesta è questa: non furono i clan vesuviani ad ordinare il massacro di Giancarlo Siani, per “punirlo” per aver raccontato i rapporti tra i Gionta e la politica locale, ma i Giuliano di Forcella, perché il cronista napoletano stava per pubblicare una sua inchiesta in cui rivelava le mani del potente clan nella gestione delle cooperative di detenuti: i sicari partirono da Chiaia, dalla “città bene”, e non dalla provincia. E su questa tesi, prove e riscontri alla mano, la Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un fascicolo, affidato a due PM di tutto rispetto: Enrica Parascandolo e Henry J. Woodcock.

Nell’intervista-recensione di Repubblica Conchita Sannino scrive “«DI SICURO c’è solo che è morto», per citare la lezione di giornalismo del grande Besozzi sul bandito Salvatore Giuliano. Anche qui: c’è un delitto eccellente; una verità giudiziaria blindata, costruita con molta fatica tra mille trappole; e una nuova tesi che smonta quella passata in giudicato. Sono davvero i 2 killer condannati all’ergastolo quelli che uccisero Giancarlo Siani, il cronista (precario) de Il Mattino massacrato al Vomero il 23 settembre dell’85? Quasi tre decenni dopo, il giallo — e la ferita — si riaprono.” Secondo Roberto Paolo “alla pianificazione del delitto hanno partecipato tre clan, i Nuvoletta, i Gionta e i Giuliano: ognuno per un interesse e con un suo ruolo. Ma nelle indagini ci furono lati oscuri, lacune, poi lo scontro interno alla magistratura inquirente, mentre i Giuliano corrompono forze dell’ordine e operatori di Castel Capuano. In ogni caso: le cose scritte da Siani sul “modello” coop esplodono nello scandalo l’anno dopo. Lui però le scrisse un anno prima”.

Il giorno dopo l’articolo di Repubblica arriva un articolo su Il Mattino, a firma di Pietro Perone. Un articolo che attacca a testa bassa e con toni forti il libro. E poco conta che di fatto questo attacco non sia la la posizione ufficiale de Il Mattino che oggi corregge fortemente il tiro e a firma di Leandro Del Gaudio – giornalista di cronaca giudiziaria – corregge il tiro e conferma tutti i fatti riportati nel libro. Forse il cronista che per qualche anno seguì la vicenda giudiziaria del Caso Siani si è sentito chiamato in causa. Di Roberto Paolo, il fratello di Giancarlo, Paolo Siani dice “mi spiace che all’epoca non ci fosse un giornalista come lei a seguire questo caso”. Sarà questo, o sarà che forse questa inchiesta era doveroso che con forza la facesse proprio il giornale dove lavorava Giancarlo.

Roberto Paolo ironizza “Forse è solo omonimo di quel Perone che scrisse diversi articoli sul processo Siani nei primi anni ’90. Perché se fosse lui non sarebbe incorso in così tanti errori uno dietro l’altro. Prima di scrivere una stroncatura avrebbe letto il libro in questione. Cosa che, evidentemente, non ha avuto il tempo di fare. Del resto, se fosse lo stesso Perone che si occupò del processo Siani, non avrebbe scritto che le condanne si fondano su «diversi pentiti del clan Gionta e Nuvoletta».

Infatti, nessun pentito del clan Nuvoletta ha mai parlato del delitto Siani. Non avrebbe affermato che le condanne si basano «sul Dna delle famose cicche di Merit lasciate dai killer sul luogo del delitto». Il Dna non fu mai trovato, fu invece trovato il gruppo sanguigno, che non corrisponde al gruppo sanguigno di nessuno dei condannati. Non avrebbe scritto che Pandora Castelli era la «fidanzata italo-americana del piacente Rubolino». La fidanzata di Rubolino era la sorella minore di Pandora, si chiama Josephine Castelli (e più che italo-americana è franco-americana). Non è vero infine che il mio libro «ripropone sotto forma di pamphlet il racconto di una serie di articoli già pubblicati». Il mio libro riferisce elementi nuovi, testimonianze e documenti inediti. Ma per saperlo il signor Perone doveva fare la fatica di leggersi il libro, e non tutti siamo abituati alla fatica. Inoltre, non è nemmeno vero che le persone che io indico come possibili co-autori, complici e co-mandanti sono tutti morti, e quindi un eventuale nuovo processo non potrebbe farsi: indico anche nomi di personaggi vivi e vegeti, alcuni dei quali pentiti, altri detenuti per omicidio, altri liberi. Ma anche per sapere questo bisognava almeno sfogliare il mio libro. Infine lascia intendere che non è vero che la Procura ha riaperto le indagini sull’omicidio Siani. E qui, certo, per verificare la cosa bastava andare a fare domande in giro. In alternativa, può chiedere agli ottimi colleghi di giudiziaria che lavorano (loro sì che lavorano, e anche molto bene) nella redazione del “Mattino”.

Il caso sulla morte di Giancarlo Siani non è chiuso. A quanto pare nemmeno giornalisticamente. E questo ragazzo ucciso ad appena ventisei anni continua a dare lezioni, in un modo o in un altro. Lo fa come esempio in questa città in cui si è sempre scavato poco e forse chiusi troppi occhi e troppo spesso. Lo fa però soprattutto quando qualcuno si pone la domanda sull’opportunità di continuare a cercare e scavare chiedendo retoricamente “a cosa serve mettere tutto in discussione”. Io rispondo che serve alla verità. E serve alla giustizia. E serve anche per dire qualcosa in più che forse lo rende ancora più grande: Siani non fu forse solo il giornalista che scoperchiò i rapporti tra i Gionta e la politica, né quello che ci disse che il boss di Marano si era riuscito addirittura ad affiliare a Cosa Nostra, svelando retroscena inquietanti negli intrecci mondiali della struttura della criminalità organizzata. Siani era anche quello che stava per rivelare come – attraverso la gestione delle cooperative per i detenuti – di fatto, il clan Giuliano aveva in mano l’anagrafe e il controllo delle famiglie di tutto l’esercito di camorra, che è bene ricordare che in quegli anni toccava i 10mila affiliati.

Giancarlo Siani non “appartiene” a nessuno. Non appartiene al giornale per cui lavorava da precario, ed in cui fu la redazione a ribellarsi quando il direttore dell’epoca, Pasquale Nonno, voleva liquidare la notizia della sua morte con un “taglio basso”. Non appartiene alla singola storia professionale di qualcuno, che sia magistrato o giornalista che se ne sia occupato. Non appartiene nemmeno ai mandanti ed agli esecutori reali, presunti, condannati, ignoti, liberi. Questa storia appartiene a tutti gli uomini liberi di questa città. E la verità non ha alcuna data di scadenza. Sopratutto se contribuisce ancora oggi a renderci ancora più liberi.

p.s.

Vorrei sgombrare il campo da qualche retropensiero che purtroppo è sempre dietro l’angolo.

Nel suo libro Roberto Paolo mi ringrazia per averlo incitato a scrivere e pubblicare.

Da quando faccio inchieste ho sempre e solo avuto un indirizzo: spiegare i fenomeni complessivamente, andando oltre il singolo fatto e la singola storia. L’ho fatto parlando di camorra, di mafia, del datagate, di web, degli F35, di traffico d’armi, del caso Mattei e della morte di un altro giornalista Mauro De Mauro, l’ho fatto sull’agroalimentare in Campania, sulle guerre per l’accaparramento della terra in Africa. L’ho fatto da uomo libero, sulle colonne che senza censure o tagli mi hanno ospitato. Sull’Unità, sul Roma, su Repubblica, sull’HuffingtonPost, su EUNews, a RaiNews24. Roberto non mi deve ringraziare, sono solo stato coerente con il perché io stesso faccio inchieste. Perché le verità qualsiasi siano vale sempre la pena che vengano raccontate. E questa dovrebbe essere la funzione e l’onere sociale di chi fa inchiesta e forse ancor più di chi fa cronaca.

La guerra per il web 3.0

Cosa sta avvenendo nelle società HiTech più grandi del mondo? Una via è considerare ogni fatto come slegato e indipendente, e in questi ultimi mesi di fatti se ne sono verificati davvero parecchi. L’ultimo è di ieri e riguarda l’accordo stragiudiziale tra Apple e Google, nella veste della sua ex divisione Motorola Mobility. In base ad esso, tutte le cause in corso relative alle violazioni di brevetti (o presunte tali), saranno definitivamente chiuse ponendo così fine a quella che era una delle dispute di maggior rilievo dell’intera industria tecnologica.

Apple e Google specificano che l’accordo non prevede la licenza reciproca per l’uso dei rispettivi brevetti, ma le due aziende si impegnano allo stesso tempo a lavorare insieme per dare vita alla riforma dei brevetti. La prima parte del comunicato è per i mercati: nessuna delle due aziende perderà parte del proprio cospicuo portafogli di brevetti, men che meno con cessioni non remunerative. La seconda parte invece è estremamente interessante per almeno due motivi: il primo, i due colossi americani non intendono continuare a darsi battaglia “su fatti del passato”, il secondo è che intendono collaborare non tanto sul terreno dello sviluppo del software quando su quello più globale della definizioni di nuovi standard del concetto stesso di brevetto, e quindi di cosa nel mondo del web sia sottoposto (e come) a copyright.

Se allarghiamo ulteriormente il punto di vista, ci sono altri eventi che dobbiamo mettere in correlazione, anche se apparentemente scollegati.

Dopo aver firmato un contratto di cross-licensing con Microsoft ormai due anni fa, Samsung ha prima siglato un accordo stragiudiziale con Cisco e ha formalizzato alcune settimane fa l’alleanza industriale con Google “un accordo decennale, con l’intento” – aveva affermato Allen Lo, Deputy General Counsel for Patents di Google – “di ridurre il rischio di potenziali contenziosi e di concentrarsi sull’innovazione” che ha ad oggetto migliaia di brevetti già in essere (di proprietà di entrambe le aziende) e altri che saranno registrati in futuro. Un accordo che entrambe le parti hanno salutato con ovvia soddisfazione e in tal senso colpiscono le parole pronunciate da Seungho Ahn, capo della struttura “Intellectual Property” di Samsung, che ricordano (a tutti gli attori dell’industria mobile) come “c’è più da guadagnare dal cooperare che nell’impegnarsi in dispute sui brevetti non necessarie”.

Da questi accordi, per il momento, resta fuori l’altra grande causa di Apple, quella contro Samsung, che continuerà a fare storia a sé, non essendo impattata dall’accordo tra Apple e Google.

Il campo di battaglia tuttavia va oltre le semplici questioni degli attuali brevetti e riguarda l’ascesa di Android, che ora è stimato installato sull’80% dei nuovi smartphones.

Sia Motorola che HTC Corp sono state eclissati da società cinesi che utilizzano Android, come Lenovo Group Ltd, che ha già acquisito Motorola, Huawei e Xiaomi e che stava per acquisire RIM proprietaria di BlackBerry, ma il governo canadese ha bloccato ogni possibile offerta da parte dei cinesi chiamando in causa motivi di sicurezza nazionale “non siamo anti-Cina, ma non vogliamo un’azienda cinese nelle infrastrutture sensibili del Paese”. In Canada vige una legge chiamata Investment Canada Act, che dà al governo il diritto di negare alle multinazionali di acquisire aziende canadesi se il governo pensa che non siano rispettati i più alti interessi della nazione.

Ciò avviene mentre Microsoft, nonostante il calo dei ricavi, acquisiva definitivamente Nokia e, sul fronte brevetti, Qualcomm ha ufficializzato di avere rilevato da Hewlett Packard il portafoglio di Palm. Al produttore di chip californiano vanno quindi circa 1.400 brevetti relativi a tecnologie mobili registrati o in attesa di registrazione negli Stati Uniti e un altro migliaio depositati in altri Paesi. Con l’operazione si chiude di fatto definitivamente la storia di Palm: l’azienda dominatrice nel campo dei computer palmari fu acquisita da Hp nel 2010 (per 1,2 miliardi di dollari), l’anno dopo la società di Santa Clara decise di mettere in un angolo il progetto e il sistema operativo webOs, di recente passato nelle mani di Lg.

Cosa unisce tutte queste acquisizioni, accordi, cessioni e fusioni?

I brevetti dei nuovi sistemi operativi per smartphone e dispositivi mobili, come palmari tablet e portatili, sono oggi i “paesi da conquistare” nel Risiko che determinerà di chi sarà il villaggio globale 3.0. Non solo in termini di imprese e business privati, ma soprattutto in chiave geopolitica. Sfida che evidentemente ha l’avallo di Washington, ben lieta che colossi come Apple e Google smettano di farsi la guerra nei tribubali statunitensi indebolendosi nel confronto globale reciprocamente, così come ben lieta che acquisizioni come Nokia e Palm facciano crescere le proprie aziende, con knowhow, brevetti e team di grande livello. Ma anche preoccupata dell’espansione di colossi come Lenovo, soprattutto in campi tecnologicamente strategici come la telefonia mobile, con tutto quello che comporta anche in termini di capacità di intelligence.

La vera notizia è però il salto di livello della contesa: Apple e Google specificano che si impegnano a lavorare insieme per dare vita alla riforma dei brevetti. In altre parole ciò che sino a ieri era un campo affidato al potere legislativo elettivo, in una materia delicata del diritto che doveva bilanciare legittimi interessi di guadagno e tutela individuale con l’interesse collettivo alla conoscenza e alla ricerca ed alla tecnologia aperte a tutti, oggi diventa oggetto di contrattazione tra grandi compagnie.

Riscrivere assieme ciò che nel web 3.0 sarà “brevettabile”, i criteri, le tutele e gli accordi derivati diventa materia esclusivamente patrimoniale, per altro nelle mani di pochissimi mega-gruppi che ormai hanno nelle mani i sistemi di comunicazione globale, e che si preparano a sfidare definitivamente i colossi indo-cinesi.

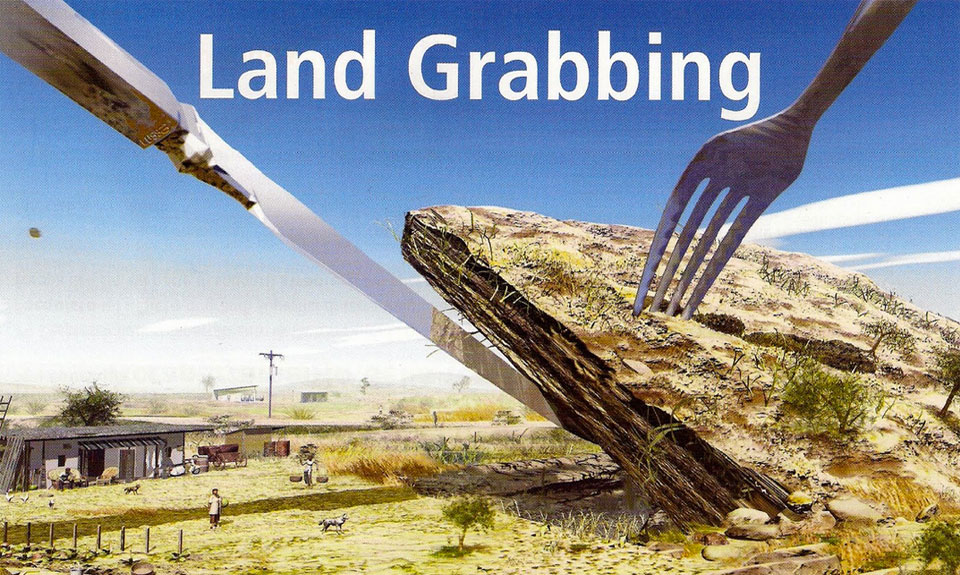

Landgrabbing – la guerra mondiale per il cibo

Decidere di parlare di landgrabbing è un’operazione complessa. Un tema troppo spesso relegato a dibattiti marginali tra ambientalisti e ambienti no-global.

In realtà questo tema può essere considerato l’inchiesta delle inchieste sulla geopolitica mondiale: un filone organico che unisce industria, finanza, multinazionali, conflitti locali, ambiente, cibo, emigrazione, migrazione di massa e forzata, e anche traffico d’armi e terrorismi.

Il lavoro organico, complessivo, durato oltre un anno di ricerche e riscontri, lo trovate qui. Con annesse tabelle e dati, e cartine, e schede di approfondimento.

Quella che sta avvenendo è la più imponente operazione di invasione e colonizzazione della storia dell’umanità, che farebbe impallidire le mitologie su Genghis Khan o le manie di grandezza di Hitler, ma che non teme nemmeno la concorrenza storica del colonialismo dei secoli scorsi. Non è un’esagerazione, soprattutto se consideriamo che mentre quei fatti e fenomeni storici avevano delle “bandiere chiare”, ovvero si sapeva più o meno esattamente chi attaccava chi e quali aree occupava, oggi quest’aggressione è “senza Stati e senza bandiere”.

Interessi geopolitici.

I conquistatori di oggi sono grandi multinazionali e fondi comuni di investimento che hanno azionisti, proprietari, investitori transnazionali, che hanno poco a che fare con ragioni e interessi geopolitici. Soggetti cui non è possibile chiedere o imporre risarcimenti di guerra, che non hanno sottoscritto alcuna convenzione di Ginevra né hanno obblighi di rispetto di diritti umani o sono interessati a ricostruzioni di qualsiasi tipo. Rispondono solo ed esclusivamente a logiche di profitto. Maggiore è la differenza tra costo di acquisizione e ricavo dalla vendita del bene prodotto, maggiormente è soddisfatto l’interesse delle aziende. Può sembrare una visione cinica o radicale, ma è un concetto economico “neutro”: è la regola del “comportamento sociale” delle multinazionali, e va intesa come chiave di lettura unica per comprendere davvero quello che sta accadendo.

Gli analisti hanno definito questo fenomeno come land grabbing, più o meno “accaparramento di terra”, ovvero l’acquisto o la locazione a lungo termine di estensioni terriere da parte di investitori stranieri. Il fenomeno emerge con forza alla fine del 2006, a seguito di un improvviso shock dei prezzi che fa impennare vertiginosamente il Food-Index mondiale, ovvero l’indice di borsa sui prezzi degli alimenti agricoli primari (grano, riso, cereali…).

I contratti sottoscritti.

Si scopre così grazie al lavoro di alcune Ong che mettono insieme i dati rilevati individualmente, che nel solo 2006 sono stati sottoscritti (quelli conosciuti) 416 maxi contratti di “accaparramento di suolo” in 66 paesi del mondo (quelli monitorati) per complessivi 87 milioni di ettari di terre coltivabili. Per intenderci sulla portata ci basta fare un paragone: l’intera superficie coltivabile italiana è inferiore a 17 milioni (considerando anche orti, giardini e parchi pubblici).

Come sono strutturati i contratti di land grabbing?

Per non far risultare le terre nel proprio patrimonio “tassabile”, vengono prese in locazione per periodi da 50 a 99 anni direttamente dagli Stati, senza tener contro di diritti di proprietà o di uso delle comunità locali. Questi contratti prevedono inoltre il pieno ed esclusivo utilizzo di tutte le risorse sottostanti e sovrastanti la terra. Questo comporta, ad esempio, che venga concesso un breve lasso di tempo alle popolazioni locali per lasciare la propria terra e portare via i propri beni, dopo di ché tutto quello che insiste su quel suolo diventa di proprietà delle aziende locatarie. Ma questo significa anche che senza un limite contrattuale, qualsiasi sia la coltura che quell’azienda decide di impiantare in un determinato appezzamento, può disporre di tutta l’acqua che ritiene, senza alcun limite e senza versare alcun canone aggiuntivo.

Si tratta di terreni ricchi di risorse idriche?

Le tensioni nel sud-ovest dell’Etiopia mostrano l’importanza fondamentale di accesso all’acqua nella corsa alla conquista globale. Dietro l’attuale corsa alla terra, c’è in realtà una vera e propria guerra mondiale per l’acqua. Coloro che si stanno accaparrando oggi grandi quantità di terra, sanno bene che il vero guadagno di lungo periodo è l’accesso alle risorse idriche, spesso incluso gratuitamente e senza alcuna restrizione, e che tale valore è certamente maggiore di quello stesso dei terreni agricoli. Pochi paesi in Africa hanno ricevuto più interesse verso i propri terreni agricoli rispetto a quelli serviti dal fiume Nilo (Egitto, l’Etiopia, Sud Sudan, Sudan e Uganda).

Quant’è l’acqua effettivamente disponibile?

Il Nilo resta un’ancora di salvezza ed è già una fonte di notevoli tensioni geopolitiche aggravate dai numerosi grandi progetti di irrigazione nella regione, con il risultato che il fiume che un tempo forniva acqua dolce al Mediterraneo ora invece è invaso nel suo delta dall’acqua salata proveniente dal mare, minando la produzione agricola. Per portare i territori in produzione dovranno essere irrigati e la prima domanda che ci si dovrebbe porre è proprio se ci sia abbastanza acqua per farlo. Ma nessuno di coloro che sono coinvolti nelle offerte dei terreni, siano essi gli accaparratori di terra o quelli che le terre le offrono, sembrano aver dato peso alla questione. L’Etiopia è la fonte di circa l’80% delle acque del Nilo. Nella sua regione di Gambela al confine con il Sud Sudan, aziende come Karaturi Global e l’Arabia Stars stanno già costruendo grandi canali di irrigazione che aumenteranno enormemente la capacità di prelievo di acqua dal Nilo da parte dell’Etiopia. Questi sono solo due degli attori coinvolti in una serie di azioni che consumeranno risorse idriche e minerali pari a nove volte il consumo annuale.

C’è un nesso tra land grabbing e instabilità politica?

Sì, anche se pochissimi lo ammettono. Molto spesso questa instabilità è generata e finanziata dalle multinazionali proprio come strumento di pressione per concludere i propri affari, o dalla corruzione necessaria per chiudere gli accordi, o il sorgere di movimenti “di liberazione” spontanei è dovuto proprio alle spinte migratorie dovute alla cacciata di intere popolazioni da terre che prima hanno occupato da millenni pacificamente. Contestualmente possiamo vedere che nelle regioni chiave dei paesi maggiormente aggrediti da questo fenomeno sono stati individuati dall’intelligence focolai non meglio qualificati etichettati genericamente come jihadisti e qaedisti. In corrispondenza di quelle aree strategicamente nevralgiche, sono state posizionate altrettante basi militari, ufficialmente legate ad Africacorps, ma con personale e mezzi americani, spesso con notevoli appalti affidati ad “imprese private”.

Chi garantisce la produzione in territori potenzialmente ostili?

Oggi gli Stati Uniti mantengono in Africa un numero sorprendente di basi. La ragione ufficiale è “aumentare le capacità operative” degli eserciti africani, ma questa espressione nasconde molto di più. Alle forze americane si affiancano come secondo contingente internazionale i francesi. Le loro forze in Africa sommano a circa 5 mila militari in una decina di basi.

Terra, acqua, cibo: quali prospettive ci riservano i prossimi anni?

L’economia ci insegna che il prezzo di un prodotto aumenta se la domanda di quel prodotto aumenta, ed è quello che è avvenuto e che avverrà in futuro per il cibo: una progressiva e, per certi versi, inesorabile accelerazione della domanda alimentare dovuta principalmente alla crescita della popolazione mondiale che prevedibilmente è destinata a passare dai 6 ai 9miliardi di individui entro il 2050. Considerato che già oggi una quota consistente degli abitanti del nostro pianeta soffre di scarsità di cibo ed acqua è facile prevedere che nei prossimi decenni le forniture alimentari diverranno sempre più scarse e sempre più costose. Se non verranno messe a punto innovazioni tali da aumentare e/o razionalizzare la produzione di cibo e quindi la coltivazione dei terreni, cosa probabile ma non certa, la situazione già difficile potrà diventare in futuro tragica.

Italicum o perché in Italia è così difficile fare una legge elettorale

Partiamo da alcuni concetti e consideriamoli assunti per semplicità.

L’Italia aveva bisogno di una legge elettorale, per troppi motivi, che tutti abbiamo conosciuto e che la Consulta solo alla fine ha sancito in sentenza. Ed oltre quei motivi ve ne sono altri, di senso comune, oltre all’individuale opinione politica. Ciò tuttavia non può significare automaticamente che “qualsiasi” legge elettorale “vada bene”. E qui c’è un vizio patologico del nostro paese, almeno dai tempi di Crispi.

La legge elettorale non è pensata “in sé”, in quanto tale, e come strumento di rappresentazione proporzionale della società. Dietro concetti come governabilità e stabilità, la maggioranza del momento scrive una legge elettorale “per il futuro” che tende a disegnare i futuri rapporti di forza, non tanto a garantire la adeguata rappresentatività.

Vi sono alcune considerazioni da fare, e bene ha sintetizzato nella sua analisi quotidiana dei TG Alberto Baldazzi “1) da circa un anno e mezzo la Consulta ha intimato ad un Parlamento in buona parte delegittimato perché eletto con una legge incostituzionale di cambiarla; 2) alla rielezione “forzosa” di Napolitano il vecchio-nuovo Presidente aveva esplicitamente chiesto la riforma; 3) nei 14 mesi e nelle 3 letture intercorse la riforma è stata più volte “riformata” e 3 volte votata ( 2 al Senato e 1 alla Camera), per altro senza voti di fiducia e con l’esplicito appoggio di Forza Italia; 4) le opposizioni che oggi hanno deciso di non partecipare al voto criticano l’Italicum da posizioni tra loro opposte; 5) la minoranza Pd (che oggi si è espressa con 45 “no” nella votazione finale) è legittimamente ma altrettanto chiaramente impegnata in una battaglia interna che poco ha a che fare con i contenuti della legge. Avremmo molto apprezzato se qualche TG avesse chiarito ai teleutenti questi scarni elementi, ma anche stasera non è successo.

”

Particolarmente efficace Alessandro Gilioli, che sul suo blog su l’Espresso esordisce “Si dice spesso che i Costituenti optarono per un potere molto distribuito perché venivano dal fascismo, cioè da una dittatura personale, quindi erano scottati da quel precedente così recente e tragico: per questo, si dice, insistettero tanto sul carattere ampiamente parlamentare della nuova Repubblica (addirittura mille eletti!), si inventarono contrappesi come il bicameralismo e la Consulta, addirittura non vollero che il primo ministro si chiamasse così bensì ‘presidente del consiglio’… Io non sono così sicuro che i Costituenti avessero distribuito il potere solo perché uscivano dal Ventennio. Forse, un po’, anche perché conoscevano bene il popolo di cui facevano parte. E volevano preservarlo da se stesso, dalle sue frequenti cadute personalistiche, dai suoi emotivi e carsici innamoramenti per l’uomo forte.

”

E nell’era in cui siamo tutti figli della politica americana per come ce la raccontano le serie tv trasmesse dalle televisioni commerciali (ormai tutte), in cui conta l’efficacia della comunicazione individuale e personale (da Renzi a Grillo a Salvini) al di là del contenuto, e di certo storcendo tutti il naso al metodo, ormai il nostro “presidente del consiglio” si chiama “premier”, e il metro che conta è l’indice di gradimento personale, non certo politico.

Quello che emerge è sostanzialmente una mancanza di lungimiranza e visione – al di là del personalismo e del sondaggio del momento – e la mancanza di coerenza sistemica di “dove porta una riforma” senza un contesto e uno scenario complessivo da disegnare, che appunto dovrebbe essere l’Italia del futuro.