Guardare le primarie americane, per noi europei, è decisamente un grande spettacolo.

Riesce a trascinarci nel commento e in qualche modo anche a partecipare ad eventi che non ci appartengono, non appartengono alla nostra cultura né politica né della nostra concezione della democrazia, e tuttavia stimolano una qualche forma di “vorrei partecipare”, o anche di “vorrei che da noi…”

Dimentichiamo – e spesso perché non conosciamo quella politica se non per ciò che mediaticamente ci arriva e che ci viene fatto percepire – che quelle regole da noi sarebbero quasi impossibili da esportare.

A meno di non avere “gli Stati Uniti d’Europa”, di considerare un paese come l’Italia diviso in non oltre tre o quattro “regioni confederate” i cui governatori poi contino come i loro, con i relativi parlamenti. In cui ciascuna di queste tre, massimo quattro regioni, abbia due senatori e quattro congressisti a testa (questa la media) e non i quasi 90 europarlamentari attuali.

Dovremmo farci andar bene che una campagna per il “presidente dell’Europa” costi circa la metà di quella americana, e quindi intorno ai due miliardi per ciascun candidato (considerando due soli schieramenti).

E dovremmo trovarci in una condizione in cui dovremmo essere pronti ad accettare che due terzi di queste cifre vengano “donate dai cittadini” convivendo con l’altro terzo di grandi aziende e gruppi di pressione. Il vantaggio sarebbe tuttavia che ogni centesimo andrebbe dichiarato pubblicamente.

E tuttavia tutto questo non basta – se non preliminarmente – a darci un quadro di quanto complessa sia la strada delle primarie americane, che va ricordato in qualche modo comincino con le elezioni di medio termine (due anni prima). Si concentrano a un anno e mezzo dal voto, durano all’incirca un altro anno, si concludono con le convention di agosto/settembre, e lì comincia ciò che resta della campagna elettorale sino al 4 novembre.

Ma quel meccanismo è molto più complesso del semplice “chi vince e chi perde” nei singoli stati.

E varia anche da partito a partito e da stato a stato.

Chi vince in uno stato cosa vince?

I Repubblicani eleggono 2472 delegati, stato per stato.

I Democratici ne eleggono 4763, di cui 4,051 negli stati e 712 indipendenti e notabili del partito (variano stato per stato e sono “svincolati” dal voto degli elettori alle primarie)

Alla convention finale per i democratici vince il candidato con almeno 2.382 voti presidenziali (delegati) mentre per i repubblicani vince il candidato che ne raccoglie almeno 1,237.

Si vota sempre allo stesso modo?

Assolutamente no.

Le primarie sono aperte (votano tutti), semi-aperte (votano solo indipendenti e elettori di quel partito ma non quelli del partito avverso) o chiuse (votano solo gli elettori di quel partito).

Si vince sempre allo stesso modo?

Assolutamente no.

Per i democratici la regola è la proporzionalità di voti/ delegati.

Se uno Stato “vale” 44 delegati (l’Iowa per esempio) e i due sfidanti (Clinton e Sanders per esempio) sono abbastanza vicini, la distribuzione è stata 23 a 21.

Per i repubblicani Stato per Stato cambiano le regole. Si fanno primarie, caucus o convention di Stato e le attribuzioni vanno dall'”inbond” – ovvero nomination unica – al sistema proporzionale al “winner take all” ovvero chi vince anche di un solo voto prende tutti i voti presidenziali.

Se teniamo conto di tutto questo la nostra analisi può essere più articolata e precisa, e tenere conto anche degli orientamenti degli elettori dei singoli stati e non solo delle manifestazioni mediatiche.

Con due semplici tabelle possiamo vedere a che punto stiamo.

Ovvero a circa un terzo della corsa.

In casa democratici la partita è quasi chiusa a favore della Clinton, e tuttavia deve tutta la sua forza ai superdelegati, senza i quali la reale forza in termini di consensi la vede chiusa a 543 delegati “vinti” contro i 349 di Sanders.

In casa repubblicana le cose sono molto più articolate.

Trump è a 316 delegati, Cruz a 226, Rubio a 106, Kasich a 25 e Carson a 8. con altri 1800 delegati circa da assegnare nelle forme più svariate. Ma l’analisi indica anche che se il GOP volesse davvero sbarrare la porta a Trump basterebbe un accordo forte – per il quale c’è tempo – tra Rubio e Cruz. Cosa che probabilmente avverà, ma non prima che i numeri definiscano chi dei due come candidato presidente e quale come vice.

Autore: Michele Di Salvo

Sanders e Trump, i candidati antipartito delle primarie americane

Bernie Sanders non vincerà queste primarie. Non perchè non sia un politico capace. Anzi la sua storia è costellata di battaglie difficili, di posizioni scomode, di scelte coraggiose. Non vincerà perchè “è troppo a sinistra”. La sua battaglia in queste primarie ha tre ragioni profonde.

La prima, perchè è importante che in democrazia ci siano alternative e non plebisciti preconfezionati. E questa è una grande lezione per tutte le democrazie: ricordare che è fondamentale che non vi siano solo alternative tra partiti e leader, ma anche un’alternativa e un dibattito interno nello stesso partito.

La seconda, a conclusione di una lunga carriera e storia politica di battaglie sociali e per i diritti civili, Sanders ha poco o nulla da perdere, e molto da rivendicare e ricordare al suo partito, al suo popolo, e al suo partito.

La terza, perchè proprio per la prospettiva plebiscitaria di queste primarie, certi temi e certe battaglie se non le riporta “uno come lui” nell’agenda politica rischiano di restare ai margini.

Primo fra tutti offrire un’antitesi forte alle tesi del teaParty e di quel nucleo di imprenditori disposti a tutto pur di non regolamentare il salario minimo e le questioni ambientali.

Il sogno, da dodici anni a questa parte, era una discesa in campo di Elisabeth Werren, in qualche modo la capocorrente di qualla parte di pensiero dei Democratici americani. Ma con un’altra donna in lizza sarebbe stato stavolta davvero complicato. Ci ha pensato Bernie.

Va detto che proprio per il metodo e per il dibattito democratico, le primarie ben si prestano a far emergere candidati più radicali, che anche mediaticamente appaiono più decisi, forti, schierati, chiari. Ma non è ciò che fa vincere le primarie che fa vincere anche le elezioni vere. E questo lo sanno bene i circa 400 grandi elettori indipendenti: quei nomi che votano per le primarie indipendentemente dagli stati, e portano “voti presidenziali” ai singoli candidati: 360 sono con la Clinton, 5 con Sanders. A questi si sommeranno i voti conquistati stato per stato.

Discorso analogo per Donald Trump, mattatore televisivo che comincia a scricchiolare anche lui nel voto vero delle primarie repubblicane. Qui non ci sono i maggiorenti del partito a pesare, e chi vince anche di un solo voto in uno stato porta a casa tutti i voti dei delegati statali (e non proporzionalmente come per i democratici). E quindi se per Sanders può andare meno peggio, per Trump il popolo repubblicano una seria riflessione la fa, e pesantemente.

Trump si avvicina ma non riesce a vincere in modo forte e convincente, e l’elettorato del GOP premia i suoi (numerosi e frammentati) avversari, che tuttavia restano in campo, crescono, pronti ad una seria riflessione tra qualche mese per chiudere sul ticket che ha maggiori chance di competere e vincere. Ma anche lui non è un fenomeno da sottovalutare. Un magnate due volte sull’orlo della bancarotta salvato dall’intervento pubblico, che si schiera contro l’intervento statale, che combatte contro il lavoro degli immigrati, che tuttavia sono la indicibile e impopolare ossatura di ciò che resta della grande industria americana e della sua rete di distribuzione. Attaccare il Papa per qualcuno è stato un autogol, e politicamente certamente lo è stato. Ma anche il suo messaggio non è da sottovalutare, e scremato da populismo, manicheismo, goffaggine e quant’altro è forte e chiaro.

La classe che ha finanziato il TeaParty, che sta dietro le costosissime campagne repubblicane (che hanno pochi finanziamenti diffusi e grossi finanziamenti di imprese private) oggi vuole contare in prima persona, non si accontenta di finaziare, stare dietro le quinte, ottenere la tutela dei propri interessi dietro le quinte e quando non sono troppo impopolari.

Quella classe sociale vuole esserci in prima persona, e dimostra di poter pesare e contare, almeno sino a quando i politici di professione (i Bush, i Cruz, i Rubio) non scenderanno a “più miti consigli” sulle loro posizioni e prenderanno impegni oncreti.

Ad esempio con quei fratelli Koch che sono pronti a spendere sino a 900milioni di dollari per le prossime presidenziali, creatori del TeaParty e magnati dell’industria del carbone e dell’acciaio, seriamente minacciati da qualsiasi legge di tutela ambientale, di riduzione delle emissioni, accordi di Kyoto vari ed eventuali.

Se non teniamo conto di questi fattori in campo, è davvero molto difficile comprendere le primarie americane, e confonderle con una buffonata televisiva.

Il caso di Juan Thompson e The Intercept

Ci sono due cose positive che sono successe nel giornalismo – nel mondo dell’informazione in generale – in questo inizio di anno. Ed entrambe queste buone notizie vengono dall’apporto del web e dei new media. La rete come ripeto spesso non è onnipotente, non salverà il mondo da sola, e non è un surrogato o “un altro canale” dei vecchi media. Ha delle peculiarità sue. E quando queste sono positive – come in questo caso – fanno bene anche ai vecchi media, in una commistione utile e migliorativa.

Il primo caso riguarda The Intercept, testata giornalistica lanciata nel 2014 da Glenn Greenwald (il giornalista che per primo raccolse e pubblicò il materiale di Snowden per the Guardian), Laura Poitras e Jeremy Scahill, dedicata al giornalismo di inchiesta con questo slogan “crediamo che il giornalismo debba portare trasparenza e responsabilità sia per potenti istituzioni governative sia per le aziende, e nostri giornalisti hanno la libertà editoriale e supporto legale per perseguire questa missione.”

Betsy Reed (capo redattore) il 2 febbraio ha pubblicato questa nota “The Intercept ha recentemente scoperto “un modello di inganno” nelle azioni di un membro della redazione. Il dipendente, Juan Thompson, era un nostro reporter dal novembre 2014 fino al mese scorso. Thompson ha costruito diverse citazioni nei suoi articoli e ha creato account di posta elettronica falsi che ha usato per impersonare altre persone, uno dei quali era un account Gmail a mio nome. Un’indagine ha rilevato tre casi in cui citazioni sono state attribuite a persone che hanno detto che non erano stati intervistati.In altri casi, le citazioni sono state attribuite a persone che non siamo riusciti a raggiungere, che non riuscivano a ricordare di aver parlato con lui, o la cui identità non può essere confermata. Nelle sue inchieste Thompson ha anche usato citazioni che non possiamo verificare da parte di persone senza nome che egli sosteneva di aver incontrato in occasione di eventi pubblici. Thompson ha fatto di tutto per ingannare i suoi redattori, anche la creazione di un account di posta elettronica per impersonare una fonte e mentire sui suoi metodi di rendicontazione. Abbiamo pubblicato le correzioni e redatto delle note ai pezzi in oggetto, e pubblicheremo ulteriori correzioni se ci identificheremo ulteriori problemi. Stiamo ritrattando una storia nella sua interezza. Abbiamo deciso di non rimuovere i messaggi, ma li abbiamo etichettati come “ritrattato” o “corretto”, sulla base dei nostri risultati. Abbiamo aggiunto le note di storie con le citazioni non confermate.

Ci scusiamo con i soggetti degli articoli, con le persone che sono state erroneamente citate e con voi, i nostri lettori. Thompson ha scritto per lo più brevi articoli su fatti di cronaca e di giustizia penale. Molti di questi articoli richiamano pubblicamente fonti disponibili e sono accurati, altri contengono materiale originale che sono stati verificati. Thompson ha ammesso la creazione di account di posta elettronica falsi e e di aver artefatto i messaggi. Egli non ha collaborato alla revisione. The Intercept si rammarica profondamente per questa situazione. In definitiva, io sono responsabile per tutto ciò che pubblichiamo. Il modo migliore che abbiamo per mantenere la fiducia dei lettori è quello di riconoscere e correggere questi errori, e di concentrarci sulla produzione del giornalismo di cui siamo orgogliosi.”

Cosa c’entra questa nota – su una vicenda che poteva riguardare qualiasi testata di qualsiasi natura – con il web? C’entra con la seconda buona notizia, questa volta e per una volta in casa nostra.

Era il 12 gennaio quando Anna Masera (mia amica, lo dico a scanso di equivoci per evitare che qualcuno possa dire “eh, ne parla bene ma non lo dice”) scriveva e comunicava attraverso i social network “Da oggi La Stampa mi ha incaricato di ricoprire il ruolo di “Public Editor”.

È una posizione nuova nel panorama del giornalismo italiano, e sono orgogliosa che il mio giornale la sperimenti per primo, fra i grandi giornali italiani, dopo aver sperimentato con me per primo il ruolo di “Social Media Editor”. Sarò al servizio del pubblico, la comunità di lettori-utenti, la vostra garante all’insegna della trasparenza e la vostra tramite con il giornale, su tutte le sue piattaforme.

Sarò “ombudswoman” (il termine “ombudsman” deriva da un ufficio di garanzia costituzionale istituito in Svezia nel 1809 e che significa letteralmente «uomo che funge da tramite»).

Il web ha come tipicità la velocità e l’interazione.

Se la velocità è il suo punto di forza nella pubblicazione di notizie rispetto a tutti gli altri media (televisione compresa), l’interazione – spesso individuale, anche quando i visitatori raggiungono grandi cifre – diventa il suo “punto di rallentamento”.

Necessita di risorse, anche umane, dedicate alla cura, alla ricezione dei messaggi, alla risposta se dovuta. E in qualche caso anche al “rimettere mano” alle notizie, per migliorarle, correggerle, cassarle, approfondirle.

Queste due notizie vanno in questa direzione, recependo quelle cose che il web può offrire per migliorare ed integrare l’offerta informativa, che non dobbiamo dimenticare è quello che ci rende in definitiva liberi, perchè consapevoli.

Sono due esempi da esportare ed imitare (per gli altri) e da seguire ed osservare con attenzione (per tutti).

L’ineffabile Di Battista e le unioni civili

“Allora, Unioni Civili, facciamo un po’ di chiarezza, perchè il PD ha fatto un “casino” incredibile negli ultimi giorni”.

Comincia così un video di 6 minuti in cui Alessandro Di Battista “spiega” con lavagna e pennarelli – come in un corso aziendale ma rivolto a bambini di scuola elementare – in cui il parlamentare “dovrebbe” parlare quantomeno ai suoi elettori delle Unioni Civili.

Ebbene in 6 minuti e 9 secondi riesce a nominare:

⁃ 28 volte pd / partito democratico

⁃ 9 volte Fiducia

⁃ 9 volte Renzi

⁃ 7 volte Lega

⁃ 7 volte Cirinnà

⁃ 5 volte M5S

⁃ 3 volte Forza Italia

⁃ 2 volte “partito di maggioranza” (non assoluta ndr)

⁃ 2 volte Centro Destra

⁃ 2 volte PCI (che non esiste più dal 1991 ndr)

⁃ 1 volta Napolitano (sic)

Ma soprattutto riesce incredibilmente a nominare UNA sola volta la sigla LGBT (per dire che dovrebbero protestare con il PD) e non una sola volta “gay, lesbiche, trans”. Non una sola volta i diritti dei bambini, non una le famiglie (arcobaleno e non). Non una il tanto discusso tema della “step child adoption”.

Ora, se lo scopo era chiarire qualcosa sulle Unioni Civili è chiaro che invece l’intento era altro.

E visto che “sognamo” una politica se non “all’americana” quantomenno anglosassone, ai fact-checking dovremmo cominciare a farci l’abitudine, e non vederli come un atto ostile. Specie se i video online restano e tutti possono vederli.

Non c’è un solo momento del video di Di Battista in cui chiarisca la posizione dei 5 Stelle, se non per dire che loro la legge l’avrebbero votata così com’è – il che non spiega ad esempio la questione del “voto secondo coscienza” comunicata da Grillo.

Non c’è un solo momento in cui Di Battista – quando afferma che il Governo avrebbe potuto porre la questione di fiducia – ha chiarito se in questo caso ad esempio “pur di votare la legge” avrebbe votato la fiducia al Governo, oppure se pur di votare contro Renzi avrebbe votato no (pur essendo a favore della legge così com’è).

Si lamenta infine Di Battista che con il “canguro” non ci sarebbe stato dibattito parlamentare, e tuttavia preferirebbe quasi la questione di fiducia che avrebbe lo stesso risultato. Se non forse uno peggiore: far venir meno quella famosa “libertà di coscienza” che hanno invocato in molti votando articolo per articolo.

Se Di Battista voleva fare chiarezza, non ha reso un bel servizio in questa direzione.

Se voleva dire cose ovvie, che sono sotto gli occhi di tutti, e cioè che il Pd ha varie anime interne e su certi temi ha divisioni anche profonde, non serviva la lavagna.

Se voleva attaccare il Pd come male assoluto, ci è riuscito poco e male, perchè quello che ha detto non solo è debole rispetto a quello che sta avvenendo e che viene raccontato meglio dalla cronaca, ma anche perchè la sua posizione e quella del suo partito non sono per nulla alternative nè risolutive.

Qualche suggerimento per la prossima volta:

⁃ stare più sul tema: la parola che scrivi in grande al centro è l’argomento del discorso, e per lui evidentemente il tema era PD.

⁃ la camicia, specie se chiara, meglio bianca, è più efficace

⁃ la luce (molto) meno sparata in faccia

⁃ sei solo davanti a una telecamera, non hai bisogno di urlare: le persone comprendono meglio un messaggio calmo e caldo

⁃ i pennarelli: meglio se nuovi e che non sbiadiscano se scrivi in orizzontale

⁃ il rosso serve per evidenziare e sottolineare, non per scrivere “un’altra posizione” (per quello esistono il verde, il nero…)

Lo capisco che Rocco Casalino come responsabile nazionale comunicazione e che la fidanzata di Di Maio non sono proprio il massimo, anche se entrambi li paghiamo profumatamente noi, ma Benzi (che lavora sempre alla Casaleggio) queste cose le sa bene.

Basta chiedere a lui.

Perché Umberto Eco era così importante

Scrivere di Umberto Eco è molto difficile. Dal fumetto alla semiotica alle bustine di Minerva probabilmente è uno di quelli che “ci ha insegnato a scrivere” nell’età contemporanea.

E di fronte a Eco, prima di scrivere, hai l’obbligo di leggere.

La prima cosa che ho notato è che la morte di Eco ha obbligato moltissimi a scrivere, ed a leggere, e quindi a riflettere. E non esiste un testamento migliore per un intellettuale che stimolare negli altri il bisogno, l’urgenza, l’impellenza di scrivere, leggere, riflettere.

Ha scritto Galatea del Vaglio “accade, da millenni, questa cosa stranissima, una magia. Che persone che non conosci ti parlano, ti fanno scoprire delle cose, sono i tuoi maestri. Persino se non li hai fisicamente vicino e persino se sono morti da un bel po’. C’è gente, per dire, che spende fortune per parlare con lo zio buonanima, e finanzia i maghi Otelma e le Vanne Marchi di turno. E invece noi che leggiamo no: ci basta prendere un libro e ci facciamo con centinaia di migliaia di defunti lunghissime conversazioni, con in più il bonus che di solito, se sono defunti che scrivevano, erano pure un botto più intelligenti dei parenti nostri.”

E Umberto Eco ci ha regalato, anzitempo, un breve monologo che sembra che lui stesso oggi reciti a noi per ricordare se stesso. Capita a pochi nella vita di essere così grandi da scrivere e lasciare una sorta di testamento spirituale e intellettuale consacrato in un grande libro.

Ripeto ancora oggi a me stesso che la mia scelta fu buona, che feci bene a seguire il mio maestro. Quando alla fine ci separammo,egli mi fece dono delle sue lenti, poi mi disse: “Tu hai vissuto in questi giorni mio povero ragazzo, una serie di avvenimenti in cui ogni retta regola sembrava essersi sciolta, ma l’anticristo può nascere dalla stessa pietà, dall’eccessivo amor di Dio o della verità, come l’eretico nasce dal santo e l’indemoniato dal veggente e la verità si manifesta a tratti anche nell’errore del mondo; così che dobbiamo decifrarne i segni, anche là dove ci appaiono oscuri e intessuti di una volontà del tutto intesa al male”.

Non lo vidi più, nè so che cosa sia accaduto di lui, ma prego sempre che Dio abbia accolto l’anima sua e gli abbia perdonato i molti atti di orgoglio, che la sua fierezza intellettuale gli aveva fatto commettere.

Fa freddo nello scriptorium, il pollice mi duole. Lascio questa scrittura, non so per chi, non so più intorno a che cosa: stat rosa pristina in nomine, nomina nuda tenemus.

Io Eco l’ho incrociato tre volte.

La prima volta in una lectio magistralis in cui – da bibliofilo e cultore del libro – ci spiegava qualcosa di apparentemente semplice: se un libro antico, integro, costa cinquemila euro, per esempio, e una singola stampa di una singola pagina di quel libro, da incorniciare per abbellire lo studio di un notaio, di un primario, di un avvocato, per esempio, ne costa da sola cinquecento, come possiamo sperare che per qualcuno non convenga fare a pezzi un libro di anoatomia, di geografia, una bibbia, pur di ricavarne sino a dieci volte il suo prezzo?

Proprio come nel Nome della Rosa, la bellezza non veniva distrutta dal “popolo ignorante”, ma da coloro – classe dirigente in generale – che invece avrebbero dovuto essere preposti alla giustizia ed alla conservazione e divulgazione del sapere. Il più delle volte per personale guadagno e tornaconto.

La seconda volta quando – in una Serbia distrutta dalla guerra – pochi intellettuali, letterati, editori, immaginavano una Belgrado in cui era inimmaginabile non vi fosse una rivista letteraria. E chiesero a Eco. E lui, una volta al mese, mandava gratuitamente un articolo, perchè fosse tradotto e pubblicato. Perchè Belgrado (come Eco) erano patrimonio dell’Europa e della cultura mondiale.

E si, non c’era rinascita senza cultura e senza letteratura.

Quel piccolo contributo, che poteva sembrare banale, fu un’overdose di coraggio per quel piccolo gruppo di pochi intellettuali, letterati, editori, poeti, che ancora viveano a Belgrado, nel cuore dell’Europa.

La terza volta è qui, sulla mia scrivania. Un articolo in cui vorrebbe spiegarmi le ragioni per cui “odia” il Nome della Rosa, per cui uno scrittore può finire con l’odiare un successo che lo fa sentire schiavo.

Ma, caro professore, visto che un po’ come Adso io mi sento come uno di quei “ragazzi cui è capitato di vivere in un tempo in cui ogni retta regola sembra essersi sciolta, mi pregio di lasciarlo ancora lì, ancora un poco, e di leggerlo con maggiore saggezza.

Di certo Le perdoniamo tutti gli atti di orgoglio che la sua fierezza intellettuale le possa aver mai fatto commettere per difendere la nostra cultura, e con essa almeno parte della nostra civiltà.

La spettacolarizzazione dell’informazione

Il tema della spettacolarizzazione non tocca solo la politica, ma contagia la stessa informazione, soprattutto quando ha un confine labile con l’opinione.

In una strana deriva dettata apparentemente dal fatto contingente che “i giornali vengono fatti il giorno prima per il giorno dopo” e che quindi “la notizia” in sé è già stata data e veicolata al pubblico, sempre più spesso il quotidiani – ed ancor più i settimanali – hanno scelto, in luogo di una attività giornalistica di approfondimento, di puntare su una sovrabbondanza di opinioni.

E l’opinionista si presta alla spettacolarizzazione televisiva anche più della politica, potendo spaziare su qualsiasi campo, genere, pubblico ed argomento.

Questa migrazione tra carta stampa stampata e televisione è anch’essa bivalente: da un lato la tv beneficia di opinionisti versatili, generalisticamente o specialisticamente preparati, che mediamente riescono a dare un contributo contenutistico alla trasmissione, dall’altro il mondo della carta stampata, in un tempo di decrescita dell’affezione del lettore e della propensione alla lettura, beneficia di fatto di veri e propri spot promozionali per il proprio prodotto.

Soprattutto per quanto attiene a prodotti editoriali di aree linguistiche minori (Italia, ma anche Grecia, in alcuni casi Germania, paesi nordici in generale) l’apparizione televisiva costante di direttori e “firme di punta” sul medium televisivo finisce con l’essere garanzia di sopravvivenza.

E questo comincia avvenire anche in paesi in cui, sebbene il pubblico linguistico sia contenuto, resta alta la propensione alla lettura (per ragioni storiche e culturali, come in Francia, Germania, Scandinavia).

Questo fenomeno tuttavia porta con sé molti problemi. In primo luogo la spettacolarizzazione televisiva, con l’adozione dei tempi e del linguaggio mediatico della televisione, si presta poco e male al tipo di approfondimento giornalistico tipico della carta stampata.

Contemporaneamente non è affatto detto che la migliore firma giornalistica, che descriva al meglio un fatto, un fenomeno, un evento, sia anche adeguatamente telegenica da poter essere “ospite televisivo” – requisito mediatico indispensabile. E accade spesso invece che un giornalista della carta stampata sebbene “mediocre” o comunque abbondantemente nella media, possa divenire star televisiva per ragioni comunicative, estetiche, caratteriali, del tutto indipendenti dalla sostanza della propria professione e professionalità.

Laddove gli ospiti del giornalismo televisivo sono numerosi, variabili, fortemente alternati, i macroproblemi finiscono qui. Laddove invece – come avviene soprattutto in Europa, e come ha ben illustrato Alberto Baldazzi nella sua annuale analisi dell’Osservatorio TG – tale presenza si riconduce ad un numero di ospiti particolarmente ridotto, quasi fosse “un circolo”, si pongono una serie di problematiche aggiuntive.

In parte sono le stesse di cui possiamo parlare a proposito dei problemi di accesso e di pluralismo nell’informazione politica. Si pone in altre parole un problema di accesso e di pluralismo di informazione ed opinione, che si traduce anche – nell’informazione e nella comunicazione politica – in una “monotonia” di temi, argomenti, argomentazioni e repliche. Essendo gli ospiti pressoché fissi, sempre gli stessi, in format complessivamente statici, non c’è spazio per “altro ed altri” (il che tra le altre cose genera quella “crisi di audience dei talk show” di cui il mondo giornalistico parla senza tuttavia affrontarlo sul serio, preferendo pensare che sia il pubblico non interessato e non che ci sia un errore giornalistico/informativo).

In parte le problematiche sono invece le stesse di cui parlerò a proposito della “simulazione”, sia della trasparenza politica sia dell’informazione. Quando questa diventa spettacolo, intrattenimento, e i giornalisti – che dovrebbero essere protagonisti del mondo dell’informazione – diventano personaggi soggetti alle regole dell’audience, il contenitore ed il contenuto televisivo diventano qualcosa di più simile ad uno spettacolo di intrattenimento e di reality che non di approfondimento ed analisi.

Questo fa sì, per tornare al tema della simulazione, che anche gli scontri, i confronti aspri, le critiche, più che “autentiche” finiscano con l’essere apparenti e simulate a beneficio del pubblico.

All’interno di pur note ed evidenti divergenze di opinioni e punti di vista, appare chiaramente difficile pensare che giornalisti che si incontrano anche quattro volte nella stessa settimana in diversi talk show o trasmissione di apparente approfondimento possano “autenticamente scontrarsi in piena trasparenza, dovendo rincontrarsi altre quattro volte la settimana successiva. Ed appare chiaro che il dibattito sia politico che informativo diventa la simulazione di se stesso. Una “messa in scena” per essere “messa in onda”.

L’FBI ha desecretato i documenti sulla morte di Martin Luther King

È l’11 gennaio del 1977.

La task force del Dipartimento di Giustizia USA deposita il suo “Rapporto di revisione dell’operato dell’FBI sulla sorveglianza e l’assassinio di Martin Luther King”.

Il leader del Southern Christian Leadership Conference (congresso dei leader cristiani degli stati del Sud) era stato assassinato a Memphis il 4 aprile del 1968.

Il 12 gennaio 2016, in adempimento a quanto prescritto dal Freedom of Information Act, con piccolissime omissioni, quel rapporto, integrale e con gli allegati, viene reso pubblico.

È un documento di quarant’anni fa che ci proietta indietro di oltre cinquantanni.

Ma torniamo indietro di qualche anno, al 1962. Siamo nell’era Kennedy: John Fitzgerald è presidente e Robert, suo fratello, Ministro della Giustizia.

Nel 1963 JFK muore a Dallas. Robert lascia il Governo e diventa senatore nel 1964 e nel 1968 lancia la sua candidatura alla Presidenza. Una campagna nella quale rafforza strettamente i rapporti con i movimenti per i diritti civili pacifisti, non violenti e moderati, e primo tra tutti con il reverendo King.

Lo spirito della guerra fredda permeava l’intera società americana.

Il maccartismo ne era solo un fenomeno politico di comunicazione di massa, non senza vittime innocenti.

All’FBI era delegata l’attività di investigazione su spionaggio, sabotaggio e attività sovversive, attraverso quattro direttive presidenziali datate 1939,1943, 1950 e 1953.

A capo del Bureau c’era J. Edgar Hoover che lo gestì ininterrottamente dal 1935 -1972 sotto otto presidenti statunitensi, da Calvin Coolidge a Richard Nixon, spesso usando risorse interne per ricavare dossier contro qualsiasi suo nemico politico, anche solo teorico.

Il programma COINTELPRO di Hoover permise agli agenti dell’FBI di mettere le mani su organizzazioni come le Pantere Nere, il Movimento per i diritti civili di Martin Luther King Jr., la Southern Christian Leadership Conference e il Ku Klux Klan, usando mezzi quali infiltrazioni, minacce legali e persino pura violenza. La sua rete d’informatori gli permise di ottenere dati personali sulla vita di molte celebrità dell’epoca, incluso il Presidente degli Stati Uniti d’America. I dati riguardavano adulteri, orientamenti sessuali e politici, con particolare risalto alle eventuali simpatie comuniste degli indagati. Esistono archivi declassificati che mostrano come gli agenti dell’FBI informavano con regolarità Hoover dell’attività sessuale dei politici.

È in quel clima e con quei personaggi che si sviluppa questa vicenda molto complessa e articolata.

E con ogni probabilità storica e politica i toni delle conclusioni cui arriva la commissione di inchiesta risentono di almeno due circostanze: la fine della fobia comunista interna, ridimensionata a minaccia esterna, e la morte di Hoover.

Senza comunque la seconda e più rilevante circostanza è probabile che la stessa commissione di indagine non sarebbe mai stata nemmeno concepita.

Sulla base dalla fobia comunista infiltrata ovunque, Hover chiede e ovviamente ottiene dal Ministro della Giustizia Robert Kennedy, nel 1963, l’autorizzaizione a sorvegliare in maniera massiccia e invasiva Martin L. King.

Alla base del sospetto che dietro le campagne per i diritti civili, in particolare dietro il termine “uguaglianza” si infiltrasse l’ideologia comunista, ad esempio con “la Campagna contro la Povertà” di King.

Lo scopo – come si legge nella documentazione – doveva essere limitato ad accertare o meno tale legame ed infiltrazione, eventualmente documentarlo, e informarne il Procuratore Generale.

Come si legge nelle conclusioni della commissione di inchiesta

“le attività del COINTELPRO, la diffusione illecita e indiscriminata, finanche di falsi rilievi investigativi sul conto del dr. King era mirata esclusivamente a gettare discredito su di lui, e a fare pressioni per intimidirlo, per rompere il suo matrimonio, per minare la sua credibilità tra la popoazione nera” aggiungendo che tuttavia per quanto concerne la parte che riguarda l’omicidio “non c’è evidenza di cospirazione o contiguità”.

I membri della commissione, nell’assolvere forse con una facilità che sa molto di colpo di spugna storico su cosa furono effettivamente quegli anni, scrivono testualmente:

“la responsabilità di aver iniziato, condotto in questo modo, e continuato oltre ogni ragionevole, necessaria e lecita misura l’attività di sorveglianza è da attribuire esclusivamente al direttore Hoover, al suo assistente Deloach e al vice direttore Sullivan.”

e concludono “noi riteniamo che tutti i subalterni siano privi di responsabilità…” letteralmente by reason of Director Hoover’s overpowering and intimidating domination of the Bureau.”

“La nostra inchiesta ha ampiamente dimostrato il potenziale abuso di potere individuale esercitato da colui che occupava il ruolo di Direttore dell’FBI. Allo stesso modo (e qui sta tutta la difesa d’ufficio) è chiaro che è stato inappropriato (ma in modo da non poter essere considerato criminale) per il Bureau bypassare l’ufficio del Procuratore Generale ed interagire direttamente con la Casa Bianca”.

A cinquant’anni dalla morte di Martin Luther King non emergono verità storiche dirette sulle circostanze della sua morte (gli atti di quell’indagine erano comunque stati integralmente sino al 2002 e parzialmente desecretati solo nel 2012).

Emerge però una verità storica di una violenta persecuzione illegale, usando ogni mezzo e travalicando ogni limite.

Hoover in alcuni appunti contenuti nell’indagine replicava per iscritto ai suoi agenti affermando che se il rapporto non conteneva prove della connessione con il partito comunista americano era solo perchè loro o non avevano lavorato bene o non avevano fatto le analisi corrette.

Usò ogni mezzo in suo possesso per screditare King. E quando questi divenne amico del Presidente, prima fece trapelare documenti alla stampa sulle intercettazioni autorizzate dal fratello, e poi fece un’indagine da cui emergeva che la fuga di notizie proveniva dal Ministero della Giustizia, per poi mettere tutto a tacere facendo ulteriori pressioni.

In quegli anni, e nonostante questi avversari, l’insieme degli uomini e delle donne delle molte organizzazioni per la difesa e l’ampliamento dei diritti civili riuscirono, nonostante tutto, a vincere anche su uomini e mentalità come quelle di Hoover, che però rappresentava un pezzo importante dell’America di quegli anni.

Pochi giorni dopo King verrà ucciso anche Robert Kennedy, impegnato in campagna elettorale per la Presidenza. Diventerà Presidente il repubblicano Richard Nixon.

La falsa percezione e i falsi numeri del web

La visione di un web onnipotente è certamente uno strumento di pressione forte nei confronti del mondo dell’informazione, in special modo di quella politica: se non mi dai spazio io ho un canale di comunicazione tutto mio.

Il che in sé sarebbe uno strumento presentabile come “liberatorio” per la politica rispetto a eventuali censure o tagli o limitazioni della partecipazione al dibattito pubblico.

Questo sino a quando si presenta lo strumento per quello che è, e non si comincia a barare o anche a credere alle proprie finzioni, qualitative e quantitative.

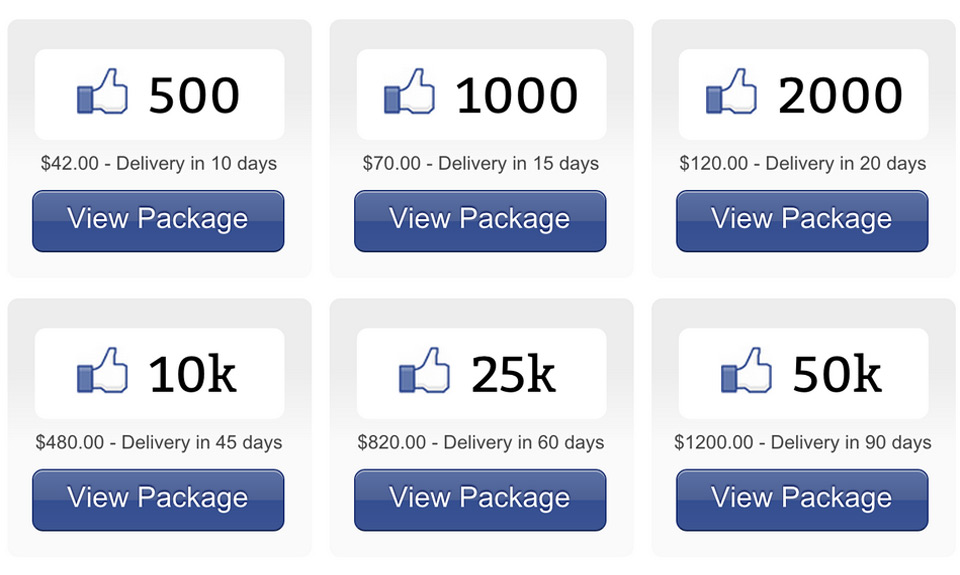

Considerare ad esempio il numero dei follower come “voti” o seguito effettivo. Manipolare questo numero con fake e botnet finendo col credere a questa realtà numericamente artefatta.

Considerare come un seguito sociale e politico i like su Facebook o il numero di retweet, anche in presenza di software e tools che amplificano questi dati, o attraverso l’uso di botnet e spider per aumentare il numero di visite e i pagine viste al proprio sito o blog.

Sotto tutti questi punti di vista il web è uno strumento straordinario di finzione non solo di trasparenza ma anche di effettivo peso politico, e cedere ad una visione cyber-utopistica impedisce di vedere e deforma la percezione della realtà, anche politica.

Diventa quindi centrale, soprattutto nell’era digitale e del web 2.0, tornare a parlare di trasparenza nell’informazione politica, di valori come obiettività, imparzialità, neutralità, verità e di declinarne un significato ancora più preciso e necessario rispetto al passato, per cercare di arginare la parte più pericolosa e fuorviante di un’informazione in rete che, apparentemente libera e indipendente, e predicata come luogo in cui ciascuno vale uno ed è sullo stesso piano e paritario rispetto agli altri, rischia di diventare la parte meno trasparente e più manipolata e manipolabile dell’informazione e della comunicazione politica.

Robert Waller è un esperto di comunicazione, direttore di Simplification Centre (società no profit statunitense di consulenze per migliorare la comunicazione). È stato tra i primi a sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio degli account su twitter ed è stato lui a sviluppare parte del sistema StatusPeople, l’applicazione più diffusa per il controllo della qualità dei follower. Inoltre fa parte del un gruppo che ha in qualche modo definito i criteri per la definizione di un follower come fake (fasullo) o inattivo.

Secondo Waller «è importante sapere che quando si comunica lo si fa con persone reali, perché più reale e attivo è un profilo, maggior seguito e condivisione avrà. Il secondo motivo è che c’è un numero crescente di fakers in rete. Le persone acquistano seguaci tentando di costruire in questo modo la propria reputazione e legittimità. “Guardami ho 20.000 seguaci, devo sapere la mia…” stanno essenzialmente cercando di ingannare il sistema ed è importante essere in grado di individuare ed evitarli. Perché in ultima analisi, se sei disposto a mentire su quanti amici hai, non sei una persona molto affidabile».

In genere le reazioni più comuni, quando si «smascherano» i profili con iniezioni massicce di fake, vanno dalla negazione alla denuncia della macchina del fango, alla propaganda di qualche competitor al «me li hanno acquistati a mia insaputa» alla negazione e messa in discussione del criterio di ricerca.

Vale la pena ricordare una sana eccezione, anche questa figlia di come in alcuni Paesi viene percepito e vissuto il concetto di trasparenza e democrazia. È il caso di Louise Mensch, uno dei punti di riferimento dei conservatori inglesi, che nel luglio 2012 il Telegraph ha pubblicamente accusato di aver acquistato 40mila fake usando proprio le applicazioni di Waller.

La Mensch ha ammesso la questione scrivendo un semplice tweet dicendo «ho chiesto a TwitterUk di rimuovere questi spambot» e resettare il profilo ai valori precedenti. Sarebbe un bel gesto di civiltà, e prima ancora di rispetto verso gli utenti reali, se importassimo anche noi questo tipo di risposte e soprattutto di comportamenti. Perché parafrasando Waller «in ultima analisi, se sei disposto a mentire su quanti amici hai, su cosa non sei disposto a mentire? E se sei disposto ad acquistare follower per aumentare la tua popolarità, cosa non sarai disposto ad acquistare?».

Forse anche più patologico il fenomeno se consideriamo la sua estensione al mondo del giornalismo e dell’informazione.

Ma in fin dei conti questa estensione è fisiologica visto che l’informazione – e in modo specifico quella politica – è parte dello stesso sistema e tende ad accreditarsi allo stesso modo, verso lo stesso publico che ha la stessa sensibilità ai numeri ed alle apparenze.

E del resto – anche se noto come fenomeno – riguardando il tema dei fake e dei numeri gonfiati tanto il mondo dell’informazione quanto quello della politica, entrambi questi mondi hanno un interesse diretto e “personale” oltre che “di categoria” alla sua negazione, relegandolo a questione o tecnica o marginale o “non quantificabile con certezza”.

Oggi il tema riguarda il web, ieri riguardava qualsiasi inchiesta o indagine sui dati Auditel (famoso fu il caso di un giorno in cui il segnale di RaiUno era interrotto per due ore in tutta Italia, mentre secondo i dati sostanzialmente il 22% della popolazione televisiva avrebbe comunque guardato uno schermo vuoto!).

Se il cyber-utopismo conquista la politica

Lo scenario complessivo in cui viviamo è quello in cui il web torna ad essere lo specchietto per le allodole venduto e presentato come onnipotente, capace di enormi rivoluzioni anche in tema di informazione.

Basti pensare a quanto sostiene uno dei padri fondatori del M5S in Italia – Gianroberto Casaleggio – secondo cui “La Rete cambia la politica introducendo una relazione tra politici e cittadini: la democrazia diretta” e in futuro esisteranno nuovi politici: nascerà la figura dell’“interactive leader”, colui che trasforma in continuazione i desideri della pubblica opinione in realtà.

“Questo nuovo politico non avrà bisogno di essere interpretato dai media attuali, che perderanno quindi la loro importanza. L’interactive leader da una parte acquisterà potere, ma dall’altra lo perderà perché dovrà rendere conto ai cittadini delle sue azioni e a perseguire la volontà dell’elettorato in tempo reale”. Il politico sarà considerato in termini utiliritaristici dai cittadini: se farà un buon lavoro “avrà successo e potrà considerarsi immune da valutazioni morali, etiche o ideologiche”.

Tutto questo si scontra parecchio con una realtà in cui Casaleggio non è presente sui social network, non interagisce con le persone, non risponde alle critiche. E si scontra anche di più con quanto si danno da fare tutti i giorni gli attivisti digitali del suo movimento per promuovere e rilanciare la partecipazione dei loro rappresentanti/eroi/star nelle varie trasmissioni televisive.

Più che un ragionamento cyber-utopistico o tecno-entusiasta si tratta di un vero e proprio delirio pericoloso per ogni democrazia dalle sue fondamenta.

Se Platone da un lato e Machiavelli dall’altro ci hanno insegnato che “il politico” – come categoria – è chiamato a scelte difficili e spesso impopolari per il bene comune, la figura proposta con l'”interactive leader” è una sorta di “papà/servo perfetto scelto dai figli piccoli in base a quanto realizza i loro desideri” (che potrebbero essere anche non andare a scuola o mangiare solo dolci e caramelle) in una sorta di interazione stile reality show dove se non piaci all’audience vai a casa, nella logica spettacolaristica dell’espressione.

Un politico che, tuttavia, se avrà il giusto appeal mediatico, farà quello che vogliono i suoi cittadini (reddito senza dover lavorare per esempio, o ristoranti e trasporti gratuiti per tutti) “avrà successo e potrà considerarsi immune da valutazioni morali, etiche o ideologiche”.

Già: un politico immune da valutazioni morali ed etiche?

Senza queste due valutazioni, sul politico e sulle sue scelte, potremmo ancora definirci una democrazia, ma anche solo una “civiltà” per come la conosciamo e la ereditiamo da millenni di storia?

Il vero problema sorge quando – ben oltre queste mistificazioni studiate con una precisa strategia politica per ottenere spazio sui media “tradizionali” – il cyber utopismo contagia la politica e spesso ne condiziona percezioni, visioni, letture e programmi.

Potremmo citare i più svariati episodi. “Una stampante 3D salverà l’arte dal terrorismo” è il titolo de La Stampa che riporta un incontro pubblico molto seguito e cui ha fatto eco Riccardo Luna, consulente molto seguito dal premier Renzi.

O le più svariate occasioni in cui la Segreteria di Stato americana è entrata a gamba tesa sostenendo politicamente e finanziariamente le aziende del web “come strumento di democratizzazione contro le dittature” (famoso l’episodio in cui fu chiesto a Twitter di non fare manutenzione per non creare problemi ai contestatori iraniani).

Per restare in Italia vorrei citare una vicenda secondo me emblematica di questa deformazione di percezione offerta dal web, partendo dalle righe finali di una newsletter proprio “a firma” del Presidente del Consiglio, che tocca il tema del web, ma soprattutto dell’informazione.

Ci si riferisce alla puntata di Report, in onda su Rai3 il 13 dicembre 2015 (disponibile qui), alla discussione in tempo reale su twitter (qui sintetizzata da un redazionale dell’HuffingtonPost Italia) e alla e-news del sito matteorenzi.it del 15 dicembre, numero 405 (disponibile qui).

Scrive il Premier “Domenica scorsa Report ha messo in piedi una trasmissione contro ENI, su Rai Tre. ENI ha risposto sui social in diretta, dimostrando che molte delle affermazioni fatte dai giornalisti trovavano su Twitter e su Facebook una risposta puntuale e argomentata. È una novità nel dibattito di comunicazione in Italia. Mi sembra interessante. Costringe a pensare, anziché a prendere per oro colato ciò che dice la TV.”

Ci sarebbero molte cose da dire in premessa su queste poche righe:

1. Report è una trasmissione giornalistica di inchiesta che racconta fatti e non fa “trasmissioni contro” qualcuno;

2. Eni (forse la più importante e strategica azienda multinazionale italiana) ha risposto sui social network, in modo preciso, con atti e fatti che rappresentavano il proprio punto di vista sulle vicende presentate;

3. La cosa in sé non dovrebbe stupire: Eni è un’azienda grande, che operando a livello globale conosce l’importanza della comunicazione sociale, ha un budget che di certo non le pone limiti alle risorse (strategiche) destinate alla comunicazione, al branding ed alla gestione delle crisi e dell’informazione (lo fa storicamente, dai tempi e dalle intuizioni di Mattei).

Semmai il tema è che Eni emerge per eccellenza più per le lacune e spesso la cialtroneria e il provincialismo di altre aziende, anche di dimensioni paragonabili. Se la buona notizia è che Eni abbia un ottimo social media team, di certo lo è. Ma non c’è “un’altra notizia”;

4. Eni è una società quotata, ma nella quale i vertici sono nominati dal Governo. Entrare nel merito di vicende di una società quotata dovrebbe essere quantomeno sconsigliato;

5. Report è una trasmissione giornalistica prodotta dalla RAI, azienda pubblica del servizio radiotelevisivo, i cui vertici sono nominati dalla politica. Entrare nel merito di vicende giornalistiche non è mai un bene da parte dell’esecutivo, men che meno in certi casi nei quali non è la comunicazione politica oggetto e soggetto dell’informazione.

[chiaramente i punti 4 e 5 attengono al senso dello Stato e delle Istituzioni oltre a limiti e confini di opportunità istituzionale al di là del caso specifico e dell’occasione offerta da questo o quell’argomento o da questa o quella vicenda]

La parte maggiormente correlata alla nostra discussione è però questa frase “costringe a pensare, anziché a prendere per oro colato ciò che dice la TV” per almeno due motivi.

Il primo è che il premier prende decisamente una posizione di merito tra le due parti (e qui ritornano i punti 4 e 5 di cui sopra quanto meno in termini di opportunità).

Il secondo è che il premier di fatto delegittima un medium rispetto ad un altro nel sottinteso che “la risposta su Twitter e Facebook è precisa e puntuale” (anche laddove è esplicito che è “di una parte”, che questa parte ha a disposizione “tutto il materiale” e che può selettivamente scegliere cosa mettere o mettere a disposizione del pubblico, anche materiale non fornito alla redazione giornalistica) mentre la televisione – che avrebbe pretese di fornire informazione “per oro colato” – sarebbe quanto meno imprecisa e fuorviante.

Questo è uno dei tanti casi che mostrano con chiarezza quanto diremo a proposito delle strategie di simulazione della trasparenza nell’informazione, o attraverso l’omissione della pubblicazione delle informazioni, o attraverso l’eccesso e la sommersione per sovrabbondanza delle informazioni, o attraverso la selezione delle informazioni da fornire per sostenere una idea di apparente trasparenza.

Le primarie del PD

Domenica Lucia Annunziata ha introdotto “in mezz’ora” (tempo e titolo del suo programma) i quattro partecipanti alle primarie di Milano. La cosa che mi ha colpito era la concretezza, il radicamento col territorio, la programmatità delle proposte e il metterci la faccia comunque all’interno di una casa comune. Poi ho immaginato la stessa cosa fatta sui candidati a Napoli, che ancora non è chiaro chi siano in uno scenario che si sta delineando dopo svariate ipotesi e scenari unitari. E allora capisci che quel divario tra Napoli e Milano non riguarda il verde pubblico, la manutenzione, e nemmeno l’economia locale. Cinque anni fa il PD ha perso, a Milano come a Napoli. Lì hanno avuto Pisapia che ha dedicato cinque anni della sua vita a Milano, ad un progetto, ed ha coinvolto in un dialogo fermo ma concreto tutte le forze di centro sinistra, con cui ha governato e costruito un percorso e un dialogo comuni.

Cinque anni fa a Napoli ha vinto De Magistris, che si è chiuso nelle sue liste civiche che hanno eletto consiglieri con trecento preferenze e ha governato da solo, mantenendo come filo conduttore “il vecchio e il PD sono brutti e cattivi e io faccio la rivoluzione”. Figli di quella scelta sono stati l’isolamento di Napoli e la centralità di Milano. In casa PD lì è stata l’occasione per una discussione interna ed una crescita nel dialogo anche fuori dal partito. Qui questi cinque anni non sono serviti a creare un’alternativa, una classe dirigente, una candidatura credibile, una proposta politica alternativa o inclusiva, ma nemmeno una seria e severa riflessione su quella enorme sconfitta. E mentre lì si discute di chi possa essere un candidato davvero unitario che unisca, allarghi, renda la città partecipe e le scelte davvero partecipate, qui da noi si propongono candidature “alla conta interna delle componenti”.

Le primarie – per il sindaco di Napoli – sono la conta interna di chi sta con chi e non per fare che, e sono il trampolino – in base alla logica delle proporzioni che usciranno – delle candidature sicure, blindate o incerte quando mai si voterà per le politiche. E tutto ciò avviene in una città in cui il PD – è bene chiarirlo – non è favorito come a Milano. Anzi. A Napoli si arriva al ballottaggio solo con l’appoggio (imbarazzante per certi nomi almeno quanto lo fu per la Regione) del già pronto mega listone di “centristi” dall’UDC al NCD ad ALA e amici vari e certamente eventuali.

Abbiamo Antonio Bassolino, padre fondatore del PD e all’epoca uno di quelli che fece di Napoli il laboratorio di alleanze nazionali, contro cui il PD ha cercato chiunque: Valeria Valente in quota “giovani turchi” o “neo-renziani” che dir si voglia (ex-assessore e compagna di Gennaro Mola, ex assessore di Bassolino che appoggia quest’ultimo). Aveva promesso di scendere in campo “in caso di candidature politiche Gianluca Daniele (che in caso di pessimo risultato perderebbe ogni velleità di leadership), che però preferisce schierare Marco Sarracino (segretario dei GD, ex civatiano e come tale in direzione nazionale) che non ha nulla da perdere, visibilità da guadagnare e francamente tutta la forza i un volto pulito da spendersi, il che lo rende virtualmente vincitore con qualsiasi risultato interno. Infine abbiamo un sempiterno candidato Umberto Ranieri, che da mesi si accredita di ampi sostegni della società civile e si presenta come uomo di rigore, che comincia surrealisticamente annunciando che presenterà “firme di iscritti al Pd ed elettori di centrosinistra non iscritti. Presentando le firme diremo esplicitamente che noi contestiamo l’articolo tre del regolamento”. Non male per chi ancora sostiene che nel 2011 ha perso per brogli e che ha sempre detto di essere “uomo del rispetto delle regole”. Sono le parole di Enrico Pennella che forse sintetizzano al meglio una situazione interna al limite del surreale: “Si finisce per leggere ed ascoltare di tutto, qualche volta sfiorando perfino il ridicolo. Anche spericolate acrobazie verbali per nobilitare stupefacenti cambi di campo.

Non un bellissimo spettacolo. Eppure per recuperare un minimo di equilibrio e buon senso forse basterebbe un semplice sforzo di memoria ricordandosi del proprio recente passato.” Sarà l’ennesima sfida e conta interna. Esattamente quello di cui Napoli (e il PD) non hanno bisogno. Eppure basterebbe guardare a Milano, e a quella ricerca salvifica di un candidato forte, che unisce, che coinvolga davvero i cittadini e che spinga ad una vera ed autentica partecipazione dal basso. Cosa che un partito ridotto a livello locale ad una forbice tra il 16% (comunali 2011) e il 20% (regionali 2015) ha scordato da tempo come fare, e alle volte finanche di dover avere come vocazione.

La politica e i mass media, un rapporto problematico

Il nuovo villaggio globale è sempre più simile ad un mondo “iperinformato” in cui spesso è difficile orientarsi, in cui la domanda di informazione viene spesso confusa con l’offerta di opinione, ed in cui mancano gli strumenti di discernimento e di individuazione del corretto confine tra ciò che è fatto, ciò che è notizia, ciò che è informazione e ciò che è opinione. Eppure, nella nostra cultura, è solo attraverso un corretto processo informativo che può trovare le sue basi quella coscienza e consapevolezza attraverso cui il cittadino esercita i suoi diritti, risponde e chiede conto dei doveri, e determina la vita dei processi democratici.

Qualsiasi sia quindi il medium di cui parliamo, occorre essenzialmente una riflessione critica sul sistema dell’informazione e dei mass media, su come spesso attraverso un legame non sempre chiaro e limpido la politica trasforma se stessa in fenomeno mediatico e il sistema dell’informazione diventa un pezzo della comunicazione politica, spesso quello centrale e determinante, ed in cui il web, lungi dall’avere una propria dimensione autonoma, finisce con l’essere territorio di amplificazione di questo o quel messaggio.

Tutto questo pone seri problemi a quei sistemi che si definiscono democratici.

Innanzitutto problemi di accesso, legati ad esempio all’utilizzo del mezzo televisivo come medium principale della comunicazione di massa.

L’esasperazione della politica per media-eventi e l’eccesso di cultura dello scandalo riducono la possibilità di accesso per eventuali nuovi soggetti politici, e questo anche quando il rapporto diretto tra sistema televisivo, governance e governo non pongano vere e proprie barriere a tale accesso.

Se questo non è tanto rilevante in un sistema di tipo anglosassone, dove regole di deontologia professionale consolidate come “pezzi intrinsechi del sistema democratico” lasciano ancora prevalere il principio per cui “una notizia è una notizia” (e quindi anche i candidati con poche chance concrete hanno comunque un minimo accesso al sistema informativo), in altre democrazie questo principio (e la sua conseguente garanzia) è decisamente più labile.

Ciò pone un problema quindi oggettivo per il pluralismo democratico anche in considerazione della capacità di “raccolta fondi” necessaria ad ogni azione di ogni soggetto politico.

Pochi ad esempio sanno che negli Stati Uniti esiste comunque un sistema di finanziamento pubblico per concorrere anche alla carica presidenziale. Tuttavia quel sistema pone il candidato ad un bivio: ricorrere al finanziamento pubblico esclude completamente la possibilità di raccolta di fondi privati. E dato che in quel sistema i secondi sono decisamente superiori ai primi, difficilmente qualcuno ricorre alla soluzione pubblica.

In sistemi a democrazia meno partecipata (finanziariamente) il limite all’accesso alla comunicazione/informazione di massa limita enormemente la capacità di raccolta fonti e di organizzazione politica.

E questo è un dato che possiamo anche leggere tenendo conto di ciò che avviene quando il sistema politico e sociale nel suo complesso arriva a un punto di rottura.

È il caso della Spagna, come dell’Italia, della Grecia e di quasi tutti i paesi colpiti dalla recente crisi economica. Qui sostanzialmente il sistema dei vecchi partiti per decenni ha impedito l’accesso all’informazione come forma di comunicazione politica, di fatto “alimentando l’esistenza di se stessa” semplicemente impedendo che emergessero nuovi leader o nuove formazioni politiche.

In termini di marketing veniva di fatto limitata la conoscenza di una più ampia gamma di “offerta politica” all’interno del sistema, obbligando i cittadini a scelte forzate tra quelli che venivano presentati come gli unici partiti/schieramenti possibili.

Al variare delle condizioni economiche, e quindi sociali, del sistema paese nel complesso considerato, l’emersione di “partiti nuovi” è stata dirompente: non in tutte le direzioni della reale offerta politica, ma favorendo esclusivamente quei partiti con una forte connotazione populista e con un messaggio/programma fortemente virale e viralizzabile, spesso abbinato alle nuove forme dei media emergenti (come il web e i social network) che hanno integrato e talvolta sostituito pesantemente i tradizionali canali dell’informazione e della comunicazione.

Questa dirompenza – che va da Tsipras al Movimento 5 stelle a Podemos ma anche ai partiti neonazisti nei paesi dell’est europa come all’ UKIP in Inghilterra e al Salvinismo e Lepenismo italiano e francese (come possiamo notare ben oltre ogni idea di omogeneità e attraverso percorsi ideologici e sociali e programmatici eterogenei) – non ha nulla di politico nel senso tradizionale del termine ma va a riempire alcuni vuoti sostanziali dei partiti politici tradizionali.

Un’Europa che si è trasformata profondamente ed in un tempo complessivamente estremamente ridotto non ha avuto una classe politica capace di accompagnare, gestire e comunicare queste trasformazioni: la paura del nuovo e l’incertezza conseguente, amplificata dagli effetti della crisi economica e finanziaria globale, hanno semplicemente ricondotto ampie fasce dell’elettorato a questi soggetti che avevano alcune caratteristiche semplici ed immediatamente riconoscibili: lontananza dai partiti tradizionali, novità, non essere stati parte di alcun governo precedente, una forte critica all’Europa ed alle sue istituzioni e simboli, un forte richiamo alla tipicità locale/regionale/nazionale, una proposta politica basata sulla disintermediazione politica e una maggiore partecipazione e coinvolgimento diretto.

Il resto lo hanno fatto i “vecchi partiti”: gestendo poco e male la crisi, sottovalutando i fenomeni “esterni” alla tradizione della mediazione parlamentare, non comprendendo la domanda che veniva posta alla politica e snobbando elitariamente i nuovi soggetti politici che si affacciavano sulla scena.

Un errore non solo di comunicazione che di fatto ha consolidato, trasformato e radicalizzato la forza di tutti questi partiti.

E tuttavia questa apparente “rivoluzione” che si è spesso nutrita di “web come nuovo medium” e morte dei media precedenti, era in sé – da un punto di vista della comunicazione politica – una farsa, un opportunismo che è stato presto compreso dai soggetti stessi della comunicazione e dell’informazione.

Se guardiamo oggi ciò che avviene nei sistemi dell’informazione politica tradizionale possiamo osservare – sia quantitativamente che qualitativamente – come le nuove star dei programmi di giornalismo ed informazione politica siano proprio i “soggetti esterni” alla cd. politica dei partiti.

Lanciati e sostenuti dalla propria organizzazione di supporters in rete, i rappresentanti di tutti questi nuovi soggetti politici sono i veri fenomeni tele-mediatici, capaci di sollevare spesso le sorti dello share dei tradizionali talk-show politici.

Se Donald Trump vale da solo il 50% dello share delle trasmissioni dei dibattiti delle primarie repubblicane americane, non sono da meno in Italia Salvini o Di Battista (per non citare la partecipazione di Grillo a Porta a Porta – segno inequivocabile che la televisione era e resta il medium per eccellenza per la politica di massa), per non parlare della Le Pen in Francia che può dettare tempi e condizioni per qualsiasi intervista, o di come ha riposizionato se stesso Varoufakis dopo le dimissioni da ministro delle finanze in Grecia.