Se riteniamo sino a ieri ritenevamo la questione fake-news come un tema di cittadinanza, di informazione, di democrazia, talvolta di comunicazione politica, o che potesse essere argomento di interesse di smanettoni del web e addetti ai lavori, arriva dalla borsa una forte smentita.

E per comprendere la rilevanza – e le implicazioni di bilancio – di questo tema, ci aiuta una “notizina al margine” dell’assemblea soci di una delle più “grosse” aziende quotate a Wall Street.

Gli azionisti hanno proposto che Facebook predisponga una relazione sulla minaccia per la democrazia e la libertà di parola dalla cosiddetta diffusione di fake-news attraverso il social network e sui pericoli che possono rappresentare per l’azienda stessa.

La proposta, partita dalla considerazione secondo cui di fatto Facebook aveva fornito “un meccanismo finanziario di sostegno ai contenuti fabbricati” su internet, suggerisce all’azienda rivedere la questione in generale, compresa la misura con cui si bloccano i messaggi falsi, così come le sue strategie che impattano sulla libertà di parola e su come vengono valutate e validate le informazioni pubblicate nei post.

Si legge testualmente nel paper “Facebook è molto vulnerabile agli attacchi di coloro che promuovono anche attraverso lo spam notizie palesemente false giocando con gli algoritmi del social network usandolo per la diffusione dei propri contenuti” e aggiungono gli azionisti “Alla luce della crisi sociale generata dalla esplosione di notizie false e le relative espressioni di odio, l’incapacità di gestire in modo efficace questo problema crea rischi di ordine pubblico”.

La questione delle fake-news è venuta alla ribalta durante le elezioni presidenziali degli Stati Uniti lo scorso anno, quando molti messaggi imprecisi sono stati ampiamente condivisi su Facebook e altri servizi di social media.

Facebook ha genericamente affermato che sta affrontando il problema.

Ha già un programma in Francia di usare dei fact-checker esterni per combattere le notizie false ed ha sospeso 30.000 account in Francia in vista delle elezioni presidenziali del Paese.

La notizia di questa iniziativa degli azionisti è rilevante, se consideriamo che nello stesso paper si affronta il tema della revisione della parità di genere nei contratti di lavoro e nella distribuzione degli incarichi dirigenziali.

Questo fa comprendere come la preoccupazione degli azionisti sia di più ampia portata e tende a prevenire che l’azienda possa essere danneggiata finanziariamente dall’essere ritenuta responsabile – e quindi ciamata in giudizio e debba risponderne con condanne pecuniarie – per condotte se non attive quantomeno passive, nel non aver fatto tutto quanto possibile (umanamente e tecnologicamente) per non ostacolare (se non addirittura facilitare) la diffusione di fake news.

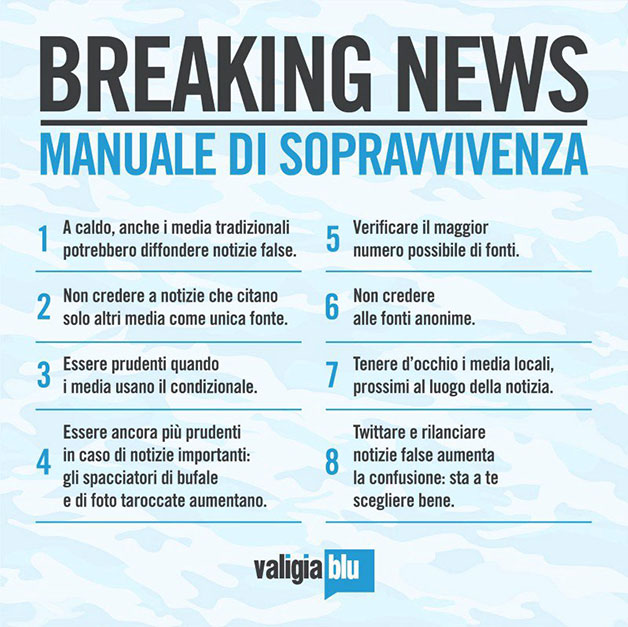

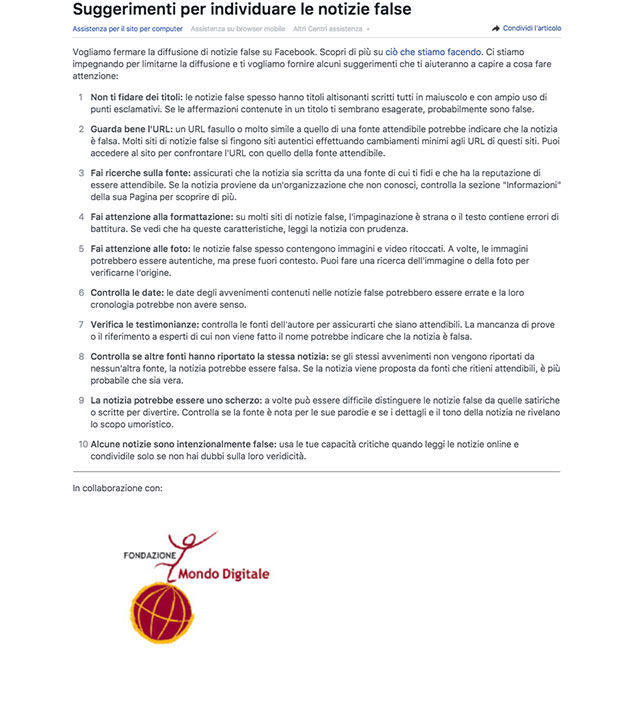

In attesa di sviluppi concreti in questo che resta un tema caldo, ma che è solo all’inizio della ricerca delle possibili soluzioni concrete (sempre in equilibrio tra la non arbritarietà del giudizio, libertà di espressione e diritto all’informazione) Facebook e varie organizzazioni stanno pubblicando alcuni “vademecum” per aiutare gli utenti a districarsi nell’arcipelago di link quotidiani.

Autore: Michele Di Salvo

L’incertezza a poche ore dal voto in Francia

Domenica 23 aprile si vota per il primo turno ed è già certo che nessuno degli 11 candidati raggiungerà il 50 per cento più 1 dei voti validi. Partita solo parzialmente rinviata quindi al prossimo 7 maggio quando si terrà un secondo turno tra i due contendenti più votati.

La lunga campagna elettorale segnata dalle primarie dei socialisti e dei repubblicani, è stata movimentata e caratterizzata da un sali-scendi di percentuali, di sondaggi altalenanti, di colpi di scena, e soprattutto molti scandali.

E questo è il primo dato che sta caratterizzando le campagne elettorali dell’era digitale in occidente, che sembrano delineare almeno tre caratteristiche comuni nella comunicazione e propaganda politica.

La prima, una forte connotazione sull’immagine personale più che sui contenuti propositivi.

La seconda, consequenziale, più che uno scontro e un confronto sui programmi e le alleanze politiche, le campagne si connotano sempre più – anche grazie al web – come una “propensione a scavare nel torbido” e abbattere l’immagine positiva del candidato (con veri o falsi o relativi scandali, sempre più personali e non necessariamente politici).

La terza, la rincorsa su parole chiave comuni e di interesse diffuso, più che su slogan e temi propri e caratterizzanti.

Queste tre caratteristiche allontanano i temi della politica e riconducono le competizioni elettorali su un appiattimento anche lessicale condizionato fortemente dai fatti di cronaca.

Fatta eccezione per la seconda guerra mondiale – e negli Stati Uniti durante la guerra in Vietnam – mai prima d’ora le questioni sovranazionali (dall’Europa al rapporto con la Russia di Putin alle questioni legate al terrorismo internazionale e all’interventismo).

I maggiori candidati i campo sono cinque.

Il socialista Benoit Hamon, il vincitore (a sorpresa) delle primarie dello scorso novembre. Il Psf, al governo dal 2012, rischia oggi di ottenere uno dei risultati peggiori di sempre, al di sotto addirittura del 10% al primo turno. Da una parte il peso dell’eredità di uno dei governi con il più basso gradimento politico mai registrato, dall’altra l’incapacità di Hamon, sono considerate le cause principali della crisi dei socialisti. Tanto che l’ala moderata del partito (tra cui Manuel Valls, lo sconfitto illustre delle primarie) si è gradualmente spostata verso Macron e molti elettori di sinistra si sono avvicinati al più radicale Mélenchon.

La vera sorpresa di questa campagna elettorale sembra essere proprio Jean-Luc Mélenchon, “campione” dell’estrema sinistra con un passato nelle fila del Psf, abbandonato nel 2008 per divergenze con Ségolène Royal. E’ proprio nel 2008 che fonda il nuovo Partito della Sinistra e nel 2009 viene eletto all’Europarlamento.

Nelle ultime settimane le sue quotazioni hanno subito un’improvvisa accelerata – complici le buone performance televisive, i comizi super-affollati e una proposta politica decisamente radicale sia in materia economiche che sociali – tanto che diverse rilevazioni lo danno ormai stabilmente intorno al 20%, a giocarsi la sua France insoumise la terza piazza.

Un favorito c’è ed è Emmanuel Macron. Ex ministro dell’Economia tra il 2014 e il 2016 con il governo Valls, 39 anni, Macron ha lasciato il Partito socialista per fondare En Marche! (In cammino!) il suo movimento che viene considerato “di centro” perché pesca sia dalla tradizione di sinistra in termini di diritti e da quella liberale di destra in termini di politiche economiche. Strenuo sostenitore dell’Unione Europea, è il candidato che ha giovato maggiormente degli scandali che hanno colpito il candidato gollista Fillon.

Il vero “deluso” di questa campagna elettorale è sicuramente François Fillon, candidato del principale partito di centrodestra che alle primarie ha sbaragliato la concorrenza, tra gli altri, di Alain Juppé e dell’ex presidente Nicolas Sarkozy. Esponente dell’ala destra dei Républicains, veniva considerato il migliore antidoto all’avanza dell’estrema droit di Marine Le Pen.

A segnare negativamente la sua campagna elettorale è stato lo scandalo legato al compenso che per anni ha garantito alla moglie Pénélope per il ruolo di assistente parlamentare da lei di fatto mai svolto. Il fatto ha avuto una presa enorme sull’opinione pubblica, tanto che in molti hanno chiesto (inutilmente) a Fillon di fare un passo indietro a favore di Juppé.

Infine Marine Le Pen. La leader del movimento anti-sistema, anti-euro e anti-immigrazione ha concrete possibilità di raggiungere il ballottaggio, quattordici anni dopo il padre Jean-Marie, largamente sconfitto poi da Jacques Chirac. La figlia del fondatore del Front National è l’unica a cui i sondaggi hanno sempre attribuito una delle prime due posizioni necessarie per accedere al secondo turno.

Il vero dato di queste elezioni è che ci sono ben cinque candidati chiusi tra il 23% e il 18% del gradimento degli elettori.

Questo determina una forte incertezza perché gli indecisi sono tanti anche a poche ore dal voto.

Questa indeterminazione è dovuta proprio a quei fattori che ho richiamato prima: appiattimento delle posizioni, una forte campagna personale e spesso a ribasso giocata sugli scandali altrui, e sulla non originalità dei programmi.

Sono tutti “nello stesso posto” a declinare le stesse parole e i medesimi temi programmatici.

L’unico dato che appare certo è che la Le Pen è chiusa nel suo “massimo risultato possibile” e che non si discosterà molto da quel 23/25%. difficilmente arrivando al ballottaggio potrà far convergere su di sé i voti e le preferenze di elettori di qualsiasi degli altri 4 candidati, che invece è abbastanza certo confluiranno sullo sfidante.

Quello che resta però sul tappeto è che sembra intravvedersi una tendenza – anche nella politica consolidata francese – a campagne elettorali che non consentano una espressione di candidature così forti o autorevoli da reggere l’impatto di governo e poi ripresentarsi per un secondo mandato.

E questo è un chiaro segnale della debolezza della politica nell’era dei populismi.

Google Fact Check

L’etichetta Fact Check è da qualche settimana disponibile in tutti i paesi nella ricerca Google e in Google News

Cosa sia e come sia stata sviluppata lo spiega la stessa Google.

“Google è stata creata con l’obiettivo di aiutare gli utenti a trovare informazioni utili, offrendo visibilità ai contenuti che gli editori creano.

Tuttavia, con migliaia di nuovi articoli pubblicati online ogni minuto di ogni giorno, la quantità di contenuti con cui si confrontano gli utenti può risultare eccessiva. E purtroppo, non tutti questi contenuti sono aderenti ai fatti o veri, rendendo così difficile per i lettori distinguere i fatti da ciò che è falso.

L’etichetta “Fact Check” in Google News consente di identificare in modo più immediato gli articoli di verifica dei fatti, ed è ora disponibile ovunque ed estesa al motore di ricerca, a livello globale e in tutte le lingue.

Quando viene effettuata una ricerca su Google che restituisce un risultato che contiene la verifica dei fatti di uno o più affermazioni pubbliche, questa informazione verrà chiaramente visualizzata nella pagina dei risultati di ricerca. Lo snippet mostrerà informazioni sulla dichiarazione verificata, da chi è stata fatta e se una fonte ha verificato quella particolare dichiarazione.

Queste informazioni non sono disponibili per qualsiasi risultato e potrebbero esserci pagine di risultati di ricerca in cui diverse fonti hanno verificato la stessa affermazione raggiungendo però conclusioni diverse.

Queste verifiche dei fatti naturalmente non sono effettuate da Google e potremmo anche non essere d’accordo con i risultati, proprio come diversi articoli di fact checking potrebbero essere in disaccordo tra loro, tuttavia Google ritiene che sia utile per le persone capire il grado di consenso attorno a un argomento e avere informazioni chiare su quali fonti concordano.

Per poter usufruire di questa etichetta, gli editori devono utilizzare il markup ClaimReview di Schema.org sulle pagine nelle quali effettuano il fact checking di dichiarazioni pubbliche o usare il widget Share the Facts sviluppato dal Duke University Reporters Lab e Jigsaw.

Solo gli editori che sono algoritmicamente determinati come fonte autorevole di informazioni si qualificheranno per essere inclusi. Infine, i contenuti dovranno rispettare le norme generali che si applicano a tutti i tag di dati strutturati e ai criteri di Google News Publisher per il fact checking.

Tutto questo può essere a prima vista molto positivo, proprio se si pensa a quante fake news quotidianamente vengono pubblicate, con un grave pregiudizio per l’informazione individuale e collettiva.

Ma quella messa in campo da Google non è un’iniziativa squisitamente etica e filantropica.

Le fake-news sono uno strumento per attrarre traffico e utenti su siti tecnicamente e contenutisticamente irrilevanti. Questo “devisa” anche la webreputation, distorce il mercato pubblicitario, sposta inserzionisti che invece dovrebbero essere premiati (sempre dagli algoritmi) in base alla qualità dei contenuti, alla loro autenticità ed originalità.

Per questo Google – e gli altri big del web – si sono mossi con altrettanti algoritmi per evitare (o cercare i limitare) distorsioni di mercato che possano mettere il discussione le leadership dei colossi della pubblicità online, su cui si reggono i loro fatturati ma anche quelli degli editori online.

Tempo fa accadde che Umberto Eco volle correggere alcune informazioni sulla sua bio apparsa su wikipedia. Gli venne risposto che le modifiche proposte erano “con fonti irrilevanti” e che lui come utente ed editor “non era abbastanza autorevole” per modificare quella voce.

A nulla valse il far rilevare che si trattava di se stesso e della propria biografia.

Ecco, il rischio di questo sistema di “verifica della notizia” è in qualche modo quello di creare un “oligopolio” che imporrà “chi e cosa” è rilevante, autorevole, affidabile.

È probabile che sulla singola notizia non saremo d’accordo, ma è anche probabile che la “rilevanza” del sito sia anche dettata da quanto rilevante è quell’editore come inserzionista o come contenitore di pubblicità.

L’occasione persa per il PD

Ieri a Napoli Andrea Orlando ha tenuto la “conferenza programmatica” della mozione che sostiene la sua candidatura a segretario del PD. Napoli, la città, i militanti del Pd e gli elettori del centro sinistra non se ne sono accorti. All’ingresso della Mostra d’Oltremare quasi a fare da cornice satirica all’evento campeggiava “Fiera del baratto dell’usato”.

Cos’è mancato ieri? E’ mancato il Pd, la sua comunità, i suoi elettori. Quel popolo con cui il Ministro della Giustizia – e prima dell’Ambiente – ha detto di voler dialogare.

Quello stesso popolo che è stato però costretto a convivere con due anni di commissariamento, con la prima sconfitta contro De Magistris, con lo scempio delle primarie per la Regione, con l’elezione di De Luca, con le primarie per il sindaco di Napoli – quelle delle monetine e delle tante irregolarità – con la campagna di Valeria Valente che ha avuto come esito la cd. “listopoli”. La prima vera grande cosa che è mancata ieri sono state le scuse, a Napoli ed al popolo del Pd e del centro sinistra per tutte queste cose. Chiedersi quindi dove sia quel popolo e dove incontrarlo appare superfluo.

Del resto del Pd – come partito, eletti e classe dirigente – a sostegno di Andrea Orlando a Napoli non c’è praticamente nulla.

Tutti pronti a saltare sul carro del vincitore annunciato di questo congresso, quel Matteo Renzi che ha promesso il lanciafiamme, e che ha invece imbarcato praticamente tutti, anche coloro che devono la propria esistenza politica a Napoli proprio ad Andrea Orlando.

Al sud – cui tutti dicono di guardare con attenzione – questo congresso si prospetta sempre più come un’occasione persa, l’ennesima. Un’occasione persa per rinnovare, per fare scelte di reale cambiamento, apertura, ascolto ed allargamento. Nella prima regione d’Italia per numero di start-up non c’è stato un solo intervento sulla capacità rivoluzionaria dell’innovazione e delle nuove tecnologie.

Orlando ha chiesto provocatoriamente a Renzi “non ti chiedi perché i giovani hanno voltato le spalle al governo più giovane della repubblica?”. Domanda sensata, ma di giovani e di realtà “nuove” del territorio nemmeno ieri c’era traccia. E proprio a Napoli ieri c’è stato pochissimo sud, dove il Pd è ai minimi termini e ci dovrebbe chiedere davvero anche come mai visto che governa in tutte le regioni. I giovani e gli elettori del centro sinistra qui hanno preso altre vie, e non è un caso se proprio al sud crescono il M5S, DeMa, ed anche Salvini – negli stessi luoghi di Orlando – è riuscito nell’impresa di portare più gente.

Cosa c’è invece stato ieri?

L’incontro di ciò che resta della sinistra Pd dopo le scissioni e le scelte di “movimento” dall’esterno. E qui comincia il problema e lo scenario verso le “primarie aperte” dei gazebo dl 30 aprile.

Da un lato Renzi, che può solo crescere, forte di un consenso elettorale maggiore ed esterno ed allargato rispetto al suo stesso Pd (il referendum comunque docet), dall’altro Michele Emiliano, che se è al suo minimo sindacale tra i tesserati del Pd, gode – soprattutto al sud – di un discreto voto d’opinione (anche di semplice campanilismo) e che certamente intercetterà voti di Mdp (di rottura), degli elettori ex-PD del M5S e dell’appoggio praticamente esplicito di DeMa che anche su questo potrebbe cominciare a contarsi.

Entrambi, Renzi ed Emiliano, poco o molto che sia, al momento possono tecnicamente solo crescere.

Schiacciato in mezzo Andrea Orlando può contare poco e male sull’aiuto del Mdp – che ha tutto l’interesse politico a dimostrare che non c’è spazio per una componente di sinistra nel Pd – e certamente non riceverà aiuti “esterni”, avendo esplicitamente dichiarato che è strutturalmente contrario a governi di larghe intese col centro destra.

Da qui al 30 aprile si apre questa nuova partita. Una storia già scritta che Orlando potrebbe riscrivere – limitatamente e parzialmente – riscrivendo l’intera sceneggiatura, inserendo nuovi protagonisti nella sua storia, capaci di allargare ed attrarre, invece di escludere, che non siano direttamente parte della “storia del Pd sin’ora” e che mettano a sua disposizione capacità di dialogo e soprattutto la propria faccia e storia personale.

Qualcosa di veramente difficile da credere visto che entro il 10 verranno consegnate le liste per l’Assemblea Nazionale collegate ai candidati, e non si capisce perché qualcuno dovrebbe portare acqua a questi mulini. Ma la politica – quelle rare volte che sa anche essere ascolto – sa anche sorprendere.

Questione di stadi

In un articolo del febbraio 2014 il Sole24Ore chiarì, con una semplice classifica europea, la questione stadi.

“Il Manchester United ricava dal match-day (botteghino più servizi legati al giorno della partita) più di Juventus, Milan, Inter e Roma messe insieme: 127 milioni di euro contro poco più di 100 raggranellati dai 4 club italiani” secondo la classifica dei fatturati Deloitte sui bilanci 2013.

Introdotta dalla legge di Stabilità per il 2014 c’è una disciplina che dovrebbe incentivare la costruzione e/o l’ammodernamento degli impianti sportivi tagliando i tempi per l’approvazione dei progetti e attirando investimenti privati.

Sempre secondo i dati Deloitte “Real Madrid e Barcellona sfiorano i 120 milioni di incasso da partite, l’Arsenal 108, il Bayern Monaco e il Chelsea oltre 80 milioni. Rispettivamente il triplo e il doppio rispetto alla migliore delle italiane, la Juventus che pure con la realizzazione dello Juventus Stadium (l’unico di proprietà nella Penisola, a parte il caso della struttura di Reggio Emilia acquisita dal Sassuolo) ha portato questa voce del bilancio da poco più di 10 a quasi 40 milioni a stagione. Ma grazie a impianti di proprietà o comunque più attrezzati e decisamente più ospitali fanno meglio dei bianconeri anche Borussia Dortmund (60), Psg (53), Liverpool (52). Incassi che “doppiano” le entrate di Milan, Inter e Roma.”

Una questione innanzitutto di investimenti. In Gran Bretagna in vent’anni i team hanno investito circa 3,4 miliardi di sterline. In Spagna oltre un miliardo negli ultimi dieci anni. Così anche in Francia. E quasi il doppio in Germania.

Team che – anche attraverso sponsor – hanno investito su un asset patrimoniale capace in meno di dieci anni di ripagare l’intero investimento, rendere competitiva la squadra, e accrescere patrimonio e stabilità finanziaria.

Ecco innanzitutto che cos’è uno Stadio. Un affare che porta in bilancio un asset immobiliare che vale poco meno di 400 milioni di euro, e che può generare il triplo in dieci anni. Senza contare le attività extrasportive, primi tra tutti i concerti, o attività come Olimpiadi e Mondiali.

Esistono però alcune questioni, innanzitutto di logica e mentalità.

Gli stadi italiani sono storicamente pubblici, e normalmente gli incassi della pubblica amministrazione bastano a malapena a garantirne i costi di gestione ed il mantenimento della struttura a “norma di legge”.

Aprire il business degli stadi ai club privati da un lato fa crescere il rischio della speculazione immobiliare, dall’altro garantisce una forma di reddito aggiuntivo enorme ai club che possono permettersi l’investimento (che non sono certo quelli che hanno bisogno di sostegno) accrescendo quindi il divario con le squadre minori ma che giocherebbero nello stesso campionato.

In più resta tutta da chiarire la questione del “cosa fare” dei vecchi stadi, su chi ricadrebbero oneri di abbattimento e conversione, e come gestire i costi – ad esempio di sicurezza ed accessibilità – che restano una prerogativa pubblica.

Che la “privatizzazione” degli stadi sia un bene per le sorti finanziarie e di competitività dei club è fuori discussione. Tuttavia – ancora una volta – il fenomeno va gestito e regolato, affinché non sia un’ennesima (e forse decisiva ed irreversibile) occasione di divario che dopi finanziariamente il campionato, e vada a discapito delle “squadre minori” o semplicemente di “città più piccole”. E va gestito e regolamentato anche per evitare che diventi un’occasione di speculazione immobiliare, semmai anche poco trasparente, i cui oneri (ad esempio per i vecchi stadi) ricadano, per l’ennesima volta, sul pubblico.

Brevi curriculum dei fomentatori populisti

Si fa un gran parlare di populismo, populisti, spesso accompagnando il ragionamento con il concetto di fake-news. Perché i “fomenta popolo”, coloro che parlano alla pancia della gente (intesa come massa) esaltandone le doti e le qualità demagogicamente, hanno necessità sistematica di “attrarre pubblico”, semmai sbandierando e millantando verità oscure e complotti strani. Semmai essendo loro stessi quelli che si spacciano per “i giustizialisti” che danno voce al popolo e mettono alla gogna i potenti, di per sé colpevoli di ogni male e nefandezza. Vera o presunta.

Costoro sono tra noi, in bella vista: personaggi pubblici dal sorriso ammiccante, dal linguaggio facile e nazional popolare. E tutti hanno alcune caratteristiche comuni.

Tra queste, essere i paladini del “contro la casta”, acerrimi avversari di pensioni d’oro e rendite di posizione. Signori incontrastati della coerenza (altrui) che spesso hanno cambiato casacca, maglia, camicia, datore di lavoro, ideologia politica, valori, e finanche posizione e dichiarazioni.

Uno studio presentato alla Camera da Alberto Brambilla evidenzia le pensioni calcolate con il metodo retributivo.

Lo studio offre l’opportunità di verificare gli importi medi degli assegni pensionistici e dei relativi redditi di riferimento (l’ultimo stipendio) categoria per categoria.

Dopo i Notai, la categoria che ci aspetterebbe trovare trovare in cima alla classifica sarebbero politici, sindacalisti, commercialisti, avvocati, e invece no. Al secondo posto figurano i Giornalisti. Nel caso-tipo riportato con un reddito 2013 annuo lordo di 67.370 euro percepirebbero una pensione 2013 pari a 57.510 euro.

Molto – ma molto al di sotto – tutte le altre categorie.

La difesa è nota, ed è quella difesa che i libri di Mario Giordano (ma anche i Feltri, i Salvini, i Belpietro) non concedono a nessuno.

Dice la Corte di Cassazione: “I diritti acquistati e gli importi pensionistici già maturati non possono in nessun caso essere messi in discussione. Le Casse non possono ricorrere ai prelievi di solidarietà, istituto che esula totalmente dalla loro sfera di autonomia decisionale”.

Peccato che in nessun libro di Mario Giordano – i cui titoli ho precedentemente riportato – tra vari Vampiri, Pescecani e Sanguisughe figuri un solo nome di un solo giornalista. Men che meno di un solo direttore di testata o di tg.

Già perché se facessimo due conti tra Vampiri, Sanguisughe e Pescecani dovremmo annoverare anche i Salvini, i Belpietro, i Feltri, i Giordano e i Paragone, che andranno in pensione con un metodo retributivo secondo solo ai notai, e con pensioni di oltre 200mila euro.

Almeno gli altri non lucrano sulla rabbia della gente e non chiamano “gli altri” Spudorati, Quelli che si riempiono le tasche alle spalle del Paese che affonda.

Perché le varie pensioni dei signori suddetti le pagherà – come dice bene Mario Giordano – l’unico fondo Inps davvero in attivo, ovvero quello dei giovani precari, che la pensione (per davvero) forse, non la vedranno mai.

Nel paese che non ha memoria, ne scelgo qualcuno a caso. Di noto e popolare. Ed è bene partire da curriculum e biografia.

Gianluigi Paragone

Nato da famiglia di origine sannita ha iniziato la carriera giornalistica al quotidiano La Prealpina. In quel periodo viene incaricato, come giovane inviato, di seguire Umberto Bossi, Roberto Maroni e altri membri del partito nei loro comizi e incontri. È stato direttore del telegiornale di Rete 55, emittente locale della provincia di Varese, e del quotidiano La Padania. In seguito è approdato al quotidiano Libero di cui è stato vice-direttore. È stato anche conduttore di Malpensa Italia, talk show politico in onda in seconda serata su Rai 2 dal 22 gennaio 2009

Dal 1º agosto 2009 ha sostituito per un breve periodo Vittorio Feltri alla direzione del quotidiano Libero. Il 5 agosto 2009 Paragone è stato nominato vice direttore di Rai 1 e quindi ha abbandonato la direzione di Libero: l’elezione ha visto il voto contrario del presidente del CDA della RAI Paolo Garimberti con la motivazione secondo la quale la nomina di Paragone non risponderebbe alla “tradizione” che “consiglia” alla RAI di ricorrere il meno possibile a professionisti esterni all’azienda.

Matteo Salvini

Matteo Salvini nasce a Milano da genitori milanesi.Nel 1985, a 12 anni, partecipa a Doppio Slalom condotto da Corrado Tedeschi su Canale 5 e nel 1993, a 20 anni, a Il pranzo è servito condotto da Davide Mengacci, all’epoca in onda su Rete 4. ed è stato il primo ad attaccare Matteo Renzi per una partecipazione alla Ruota della Fortuna.

Si iscrive alla facoltà di Storia dell’Università degli Studi di Milano, fermandosi, secondo quanto riportato sul suo sito, a 5 esami dalla laurea; dichiara nel 2008, che sarebbe arrivata «prima la Padania libera della mia laurea».

In gioventù frequenta il centro sociale Leoncavallo, che influenza fortemente il suo orientamento politico: da lì in poi si schiererà con le correnti di estrema sinistra della Lega, tra cui in particolare ricordiamo il fatto di essere stato fondatore e leader dei Comunisti Padani.

Molti hanno criticato Salvini per il suo “cambio” di orientamento politico, dall’estrema sinistra all’alleanza con Marine Le Pen e Geert Wilders dell’estrema destra in pochi anni, accusandolo di aver fatto questo cambio radicale solo per meri motivi populisti (alleandosi con gli euroscettici, che acquistavano visibilità dagli anni 2010) e per accaparrarsi più voti, Salvini di suo canto ha spiegato la sua scelta dicendo: “Per assurdo vedo più valori di sinistra nella destra europea che in certa sinistra. Questi partiti e questi movimenti sono quelli che oggi difendono i lavoratori, quelli che conducono battaglie giuste come quella per il ritorno al locale. Allora non ci vedo nulla di strano a cercare un dialogo con chi oggi incarna la resistenza a questa Europa sbagliata”

Nel 1997 inizia l’attività giornalistica: lavora come cronista per il quotidiano la Padania, di cui dichiara: «Un’esperienza affascinante»; dal 1999 lavora inoltre sull’emittente radiofonica leghista Radio Padania Libera. Nel luglio 2003 ottiene l’iscrizione all’Albo dei giornalisti nell’elenco dei giornalisti professionisti.

Nelle elezioni del Parlamento della Padania del 1997 è candidato capolista della corrente dei Comunisti Padani, che ottiene 5 seggi su 210. L’anno successivo è eletto segretario provinciale di Milano della Lega Nord (1998-2004).

Nel luglio 1999, a seguito della decisione del prefetto di rimuovere il sindaco di Lazzate, Cesarino Monti, il gruppo leghista in consiglio comunale propose una mozione a sostegno del sindaco, la quale viene per due volte respinta, al che Salvini coordinò in fondo all’aula il coro «Prefetto italiano, via da Milano!»; l’idea anti-prefetto verrà poi ripresa dallo stesso Salvini in qualità di segretario federale nel 2013. Pochi mesi dopo, durante una visita ufficiale a Palazzo Marino del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, si rifiutò di stringere la mano al capo dello Stato; in una nota egli affermò di avergli detto: «No grazie, dottore, lei non mi rappresenta».

Nel 1999 viene condannato alla reclusione di 30 giorni per oltraggio a pubblico ufficiale per un lancio di uova a Massimo D’Alema.

Lontani i tempi delle invettive contro “Roma Ladrona”: gli europarlamentari guadagnano circa 8mila euro netti, esclusi i vari benefit e rimborsi con i quali possono arrivare fino a 19mila euro lordi al mese.

Troppi, ad ascoltare chiunque. Ma mai che fosse arrivata alcuna proposta di riduzione delle indennità dal nuovo leader dell’ultradestra di lotta e di potere. Resta solo il clamoroso rimprovero, nell’aula di Strasburgo, dell’eurodeputato socialista Marc Tarabella contro il “nostro” Salvini.

Il 12 ottobre 2012 dichiarava: “La Lombardia e il Nord l’euro se lo possono permettere. Io a Milano lo voglio, perché qui siamo in Europa. Il Sud invece è come la Grecia, al Sud non se lo meritano”.

Mario Giordano

La sua carriera inizia a Il nostro tempo settimanale cattolico di Torino, per proseguire nel 1994 a L’Informazione e nel 1996 al quotidiano Il Giornale diretto da Vittorio Feltri. Dopo varie apparizioni al Maurizio Costanzo Show in qualità di ospite, il debutto in televisione avviene in RAI nel 1997 con la trasmissione di Gad Lerner, Pinocchio dove veste i panni del Grillo Parlante. Dopo la conduzione di Dalle venti alle venti su Rai 3, torna a lavorare con Lerner alla seconda edizione di Pinocchio, in cui, armato di bicicletta, presenta cifre e scandali sui temi casuali d’attualità.

Dopo una breve parentesi al TG1 , il 4 aprile 2000 passa a dirigere Studio Aperto (in sostituzione di Paolo Liguori), spazio televisivo che negli anni contribuirà a fargli acquisire una certa notorietà rendendolo un telegiornale di gossip. A partire dall’estate del 2003, Giordano dirige altre due trasmissioni televisive su Italia 1, Lucignolo e L’alieno (di quest’ultimo programma Giordano è anche conduttore).

Il 10 ottobre 2007, Giordano, da Studio Aperto, passa a dirigere Il Giornale (con il quale già collaborava come editorialista) in sostituzione di Maurizio Belpietro, che a sua volta passa alla guida del settimanale Panorama. L’insediamento nel quotidiano di via Negri avviene l’11 ottobre 2007. È coinvolto in un caso politico per una nota di redazione apparsa su Il Giornale del 30 aprile 2009, “Lambertow premiato dai giapponesi”, nella quale ci si riferisce al popolo giapponese come “musi gialli”, suscitando una richiesta di scuse ufficiali da parte del ministro e vice capo missione giapponese, Shinsuke Shimizu.

Il 20 agosto 2009 lascia Il Giornale per riapprodare a Mediaset come direttore delle Nuove Iniziative News e, dal 1º settembre 2009, torna direttore di Studio Aperto, il tg di Italia 1. Il 1º marzo 2010 lascia nuovamente Studio Aperto, che passa sotto la direzione di Giovanni Toti (già condirettore di Studio Aperto), e viene nominato direttore di NewsMediaset, testata d’informazione del gruppo di Cologno Monzese. Contestualmente diventa editorialista del quotidiano Libero. Il 29 dicembre 2010 lascia la collaborazione con il quotidiano Libero e torna a scrivere per Il Giornale, in veste di editorialista.

Nel settembre 2012 lascia ancora una volta il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti per far ritorno al quotidiano «Libero», sempre come editorialista. Dal 28 novembre 2011 è anche il direttore del nuovo canale Mediaset all-news TGcom24. Il 10 giugno 2013 lascia la direzione di TGcom24 per quella di Videonews, salvo essere nominato, il 24 gennaio 2014, direttore del TG4 in seguito alla discesa in politica di Giovanni Toti.

Nel luglio 2016 lascia «Libero» per seguire Maurizio Belpietro nella fondazione di un nuovo quotidiano, «La Verità», il cui primo numero esce il 20 settembre 2016.

I suoi titoli sono il suo manifesto giornalistico-editoriale: Silenzio, si ruba. Le troppe verità che ci nascondono per continuare a svuotarci le tasche, L’Unione fa la truffa. Tutto quello che vi hanno nascosto sull’Europa, Attenti ai buoni. Truffe e bugie nascoste dietro la solidarietà, Siamo fritti. Truffe, inganni e altri veleni nel piatto, Senti chi parla. Viaggio nell’Italia che predica bene e razzola male, Sanguisughe. Le pensioni d’oro che ci prosciugano le tasche, Spudorati. La grande beffa dei costi della politica. False promesse e verità nascoste, Tutti a casa! Noi paghiamo il mutuo, loro si prendono i palazzi, Non vale una lira. Euro, sprechi, follie: così l’Europa ci affama, Pescecani. Quelli che si riempiono le tasche alle spalle del Paese che affonda, Profugopoli. Quelli che si riempiono le tasche con il business degli immigrati, Vampiri. Nuova inchiesta sulle pensioni d’oro.

Vittorio Feltri

A diciannove anni, nel 1962, inizia a collaborare con L’Eco di Bergamo, con l’incarico di recensire le prime visioni cinematografiche. Nello stesso periodo viene assunto per concorso alla Provincia come impiegato; lavora all’I.p.a.m.i., il brefotrofio, poi si occupa delle rette dei manicomi. Quando è già di ruolo lascia tutto per riprendere la carriera giornalistica. Si trasferisce a Milano, dove viene assunto dal quotidiano La Notte come praticante. Il 16 dicembre 1971 ottiene l’iscrizione all’Albo dei giornalisti professionisti. Nel 1974 Gino Palumbo lo chiama al Corriere d’Informazione (edizione pomeridiana del Corriere della Sera): dopo tre anni Feltri passa al Corriere della Sera, allora diretto da Piero Ottone.

Negli anni 1981-82 scrive sul mensile Prima Comunicazione sotto lo pseudonimo Claudio Cavina. Dal 1983 è direttore di Bergamo-oggi, ma l’anno successivo è richiamato al Corriere della Sera come inviato speciale (1984-89, direttore Piero Ostellino). Feltri fu tra coloro che sostennero pubblicamente Enzo Tortora, il celebre conduttore televisivo accusato ingiustamente nel 1983 di associazione camorristica e spaccio di droga.

Nel 1989 assume la direzione del settimanale L’Europeo. Durante la sua direzione, venne pubblicato un falso scoop da parte del giornalista pubblicista Antonio Motta. Motta sostenne di essersi infiltrato nelle Brigate Rosse come “agente di Carlo Alberto Dalla Chiesa” e di aver scoperto particolari eclatanti e scabrosi sul rapimento di Aldo Moro. L’inchiesta, che fu pubblicata il 26 ottobre 1990, si rivelò invece un falso. Feltri si difese: «A questa storia – affermò – si aggiungono misteri su misteri, noi abbiamo cercato le conferme, e le abbiamo avute, poi chi ce le ha date ha cambiato idea»

Nel 1992 sostituisce Ricardo Franco Levi alla direzione de l’Indipendente, in grave crisi di vendite. Feltri rilancia il giornale e ne fa un quotidiano di successo, cavalcando lo sdegno popolare a seguito dell’inchiesta Mani pulite:

« Ammesso e non concesso che un magistrato abbia sbagliato, ecceduto, ciò non deve autorizzare i ladri e i tifosi dei ladri… gli avvoltoi del garantismo… a gettare anche la più piccola ombra sulla lodevole e mai sufficientemente applaudita attività dei Borrelli e dei Di Pietro.»

concentrando più volte i suoi attacchi sulla figura dell’allora segretario socialista Bettino Craxi:

« Mai provvedimento giudiziario fu più popolare, più atteso, quasi liberatorio di questo firmato contro Craxi (il primo avviso di garanzia, nda) … Di Pietro non si è lasciato intimidire dalle critiche, dalle minacce di mezzo mondo politico (diciamo pure del regime putrido di cui l’appesantito Bettino è campione suonato)… Ha colpito senza fretta, nessuna impazienza di finire sui giornali per raccogliere altra gloria. Craxi ha commesso l’errore… di spacciare i compagni suicidi (per la vergogna di essere stati colti con le mani nel sacco) come vittime di complotti antisocialisti… È una menzogna, onorevole!»

Coniò per Craxi il soprannome “Cinghialone”. Quasi un ventennio dopo corresse in parte le sue affermazioni:

« Nel 1992 stavo a fianco di Antonio Di Pietro e di altre toghe. A Bettino Craxi ho dedicato i titoli più carogna della mia vita professionale al tempo dell’Indipendente. Del resto Bettino non fece nulla per sottrarsi ai colpi. Incurante di essere considerato il simbolo della politica ladra e corrotta, circondato da ometti che non facevano nemmeno lo sforzo di togliersi la giacca da gangster, non smetteva di ergersi senza ripararsi. Non schivava i colpi, e io pensavo fosse alterigia: quindi via con le ironie, le indignazioni e i sarcasmi. Ho sbagliato. Non scriverei più festosamente davanti alla «rivolta popolare» che accolse Bettino la sera del 30 aprile del 1993 fuori dall’hotel Raphaël a un passo da piazza Navona. »

Nell’aprile 1993 conosce Silvio Berlusconi; il Cavaliere gli propone di lavorare come giornalista televisivo a Canale 5, ma Feltri rifiutò.

Nel gennaio 1994, Feltri viene contattato da Paolo Berlusconi, editore de Il Giornale, che gli offre la direzione del quotidiano – direzione che Indro Montanelli ha deciso di lasciare. Feltri accetta e rimane al Giornale per 4 anni. Nello stesso periodo, Feltri cura una rubrica sul settimanale Panorama, collabora con Il Foglio di Giuliano Ferrara e con altre testate nazionali, tra cui Il Messaggero e Il Gazzettino.

Durante la sua permanenza alla direzione del Giornale, Feltri accumula ben 35 querele da parte del magistrato Antonio Di Pietro. L’amministrazione del quotidiano decide di raggiungere un accordo con la controparte per la remissione delle querele. Feltri si uniforma alla decisione presa e il 7 novembre 1997 scrive in prima pagina una diplomatica lettera al magistrato. Nello stesso numero è pubblicata una lunga ricostruzione (due pagine) in cui tutte le accuse a Di Pietro vengono smontate. Un mese dopo il clamoroso articolo, Feltri lascia il Giornale.

Il 25 marzo 2010 il Consiglio dell’ordine dei Giornalisti della Lombardia ha sospeso Vittorio Feltri dall’albo professionale per sei mesi, quale sanzione per il caso Boffo e per gli articoli firmati da Renato Farina pubblicati successivamente alla sua radiazione dall’albo. Feltri ha reagito alla notizia affermando «Mi dispiace di non essere un prete pedofilo o almeno un semiprete omosessuale o un conduttore di sinistra, ma di essere semplicemente un giornalista che non può godere, quindi, della protezione dei vescovi, né diventare un martire dell’informazione».

Maurizio Belpietro

Nasce a Castenedolo in provincia di Brescia, ma cresce e risiede per oltre quarant’anni a Palazzolo sull’Oglio.

Ha cominciato la professione nel 1975 nel quotidiano «Bresciaoggi», poi all’inizio degli anni ottanta contribuì, insieme a Cristiano Gatti, alla nascita di «Bergamoggi». È stato in seguito caporedattore centrale del settimanale «L’Europeo» e poi vicedirettore de «L’Indipendente» di Vittorio Feltri. Segue Feltri a «Il Giornale» nel 1994 come vicedirettore. Nel 1996 ha la sua prima esperienza da direttore, al quotidiano «Il Tempo» di Roma. Rientra a Milano già l’anno dopo, prima come vicedirettore del «Quotidiano nazionale», poi per tornare a «Il Giornale» come direttore operativo, al fianco di Mario Cervi. Il 26 marzo 2001 assume la direzione del quotidiano, che guida fino al settembre 2007. Dall’11 ottobre 2007 ha diretto il settimanale «Panorama». Il 13 agosto 2009 sostituisce Vittorio Feltri alla direzione del quotidiano «Libero», subentrando al direttore provvisorio Gianluigi Paragone.

La sera del 30 settembre 2010 Belpietro sarebbe stato oggetto di un tentativo di agguato. Secondo le prime ricostruzioni, basate sulla testimonianza di un agente della sua scorta, un uomo armato si sarebbe introdotto nelle scale condominiali e, una volta sorpreso dall’agente avrebbe puntato la pistola verso di lui, ma l’arma si sarebbe inceppata; a questo punto l’agente avrebbe esploso tre spari intimidatori facendo fuggire l’aggressore. Nonostante i tre spari siano stati uditi dagli altri abitanti del condominio, non ci sarebbero testimoni oculari o riscontri da telecamere. L’effettivo avvenimento dell’attentato, piuttosto che il suo essere stato solo una simulazione da parte del caposcorta di Belpietro, è stato all’attenzione degli inquirenti. Nell’aprile 2011 i pm, dopo le indagini condotte dalla DIGOS con audizioni di abitanti della zona e di inquilini del palazzo, acquisizione di filmati e rilievi scientifici, hanno escluso l’ipotesi di un attentato contro Belpietro, chiedendo al Giudice per le indagini preliminari l’archiviazione del fascicolo con la motivazione che “non vi erano ragioni particolari per prendere di mira il giornalista”.

Il PD napoletano verso il congresso

Nelle ultime settimane, nell’imminenza del congresso e delle primarie per scegliere il nuovo segretario, il Pd sta proponendo una liturgia che conosciamo bene, sin dalla nascita dell’Ulivo che ne fu il padre politico putativo.

Il partito “ha perso le parole per parlare al suo popolo”, ha smesso di ascoltare e farsi interprete dei bisogni del suo elettorato, ha perso contatto col territorio e con le persone. Sono tutte considerazioni vere, ma che meritano un “andare in profondità”, con meno elucubrazioni mentali e più schiettezza e semplicità.

Il Pd era un partito del 30% a Napoli quando c’era una classe dirigente degna di questo nome, fatta dei tanti bistrattati Antonio Bassolino, Giorgio Napolitano, Berardo Impegno e tanti altri che non era solo capaci di rappresentare un mondo, ma anche di mettere insieme una squadra di governo, quella che generalmente viene definita “una classe dirigente”. Oltre a questa capacità, quella generazione politica ne aveva un’altra: quella di mettere insieme anime e persone diverse per un progetto di governo – o di opposizione – comune.

Questo significa che quegli anni hanno visto le migliori amministrazioni possibili? Assolutamente no. Spesso sotto il profilo della qualità delle scelte amministrative e progettuali, e in qualche occasione anche sotto il profilo della moralità, dell’etica e della legalità. Perché – e va ricordato in tempi di apparente trionfo del populismo, ed anche più del trionfo dei linguaggi e delle sintassi populiste e nazional popolari – chi amministra è sempre soggetto nei suoi atti e scelte al controllo della magistratura, e gli avvisi di garanzia sono lo strumento di comunicazione di un’indagine, che spesso in questi ambiti è atto dovuto ed ha come esito l’archiviazione.

La verità – che è bene che il Pd dica con chiarezza, prima di tutto a se stesso – è che il “nuovo che avanza” ha pensato semplicemente negli ultimi anni di cavalcare lui stesso quelle sintassi populiste di rinnovamento, rottamazione, cambio generazionale, semplicemente per “prendere il posto di”. Spesso delfini, persone cresciute all’ombra di, che un bel giorno hanno deciso di “prendere il posto di”, senza tuttavia quelle due caratteristiche di quella generazione politica.

Quello che ne è scaturito è sostanzialmente un vuoto pneumatico, incapace di formulare un’idea, una proposta politica, privo di rappresentanza sociale, primo di referenzialità se non se stessi e pochi accoliti, senza la capacità di aprirsi alla società civile creando una autentica classe dirigente capace di esprimere un concetto di governo degno dei tempi e delle realtà.

Un vuoto totale che risulta anche più marcato se consideriamo le rare eccezioni di buon governo (trasversale rispetto alle componenti) da Ciro Bonaiuto a Vincenzo Figliolia.

La sintesi di tutto è anche tutta qui. Drammaticamente e semplicemente. Il Pd è diventato un partito senza radicamento territoriale, scalabile con qualche centinaio di tessere e con qualche cordata di voti alle parlamentarie ed alle primarie. Un piccolo manipolo di interessi incrociati capace di mettere insieme tremila voti per collegio è quello che ha fatto eleggere i recenti parlamentari. Uno schianto elettorale che si è manifestato a tutte le elezioni amministrative sino alle regionali. Un partito dimezzato rispetto al trend nazionale, che al Comune ha raggiunto l’11%. Mai così in basso.

Con una classe dirigente che non ha mai fatto autocritica, in cui mai nessuno si è dimesso, in cui mai nessuno si è preso un’ombra di responsabilità. Con nove candidati su quaranta messi in lista a loro insaputa per “fare vedere” un seguito che non c’era. Un pò come quei generali che spostavano le truppe di città in città per mostrare a Mussolini una forza inesistente.

Il Pd non deve “recuperare le parole”, stabilire un contatto perso col suo elettorato o col suo popolo. Il Pd, semplicemente, deve rifondare se stesso, mettendo da parte tutti coloro che sono stati – indistintamente – dirigenti sino ad oggi, in qualsiasi grado e luogo e forma, e deve cominciare a scegliere una classe dirigente differente. Altrimenti resterà poco meno di quello che oggi appare (e talvolta è), ovvero un pullman che passa per far fare una carrierina di basso cabotaggio a qualcuno senza arte né parte.

Una scelta radicale che competerà a Renzi, Orlando, Emiliano: il coraggio di scegliere “con chi accompagnarsi” qui, in Campania, verso il congresso. Perché se pur di vincere caricheranno questi “chiunque” in cerca di una sistemazione, allora non sarà solo colpa di Napoli e della Campania.

Un campionato a due velocità

Una delle regole di qualsiasi disciplina sportiva è che “la competizione si svolge a parità di condizioni”. È così in tutti gli sport: i lanciatori del peso e del giavellotto lanciano tutti lo stesso peso e giavellotti omologati… e così via. E da qui nasce la grande questione del doping: una questione medica, ma anche sportiva, perché “falsa” le competizioni come se “chi lancia il peso lanciasse un peso più leggero”.

Lo sport, da sempre, è stata una attività amatoriale, fatta di sacrifici personali e familiari, di impegno, che vedeva nella vittoria e nella prestazione il suo punto apicale. In ogni paese e in ogni cultura.

Le squadre e i team sono sempre stati “no profit”, spesso associazioni, che ricevevano qualche contributo economico e qualche sponsorizzazione privata. Addirittura sino agli anno venti nel baseball americano le città per assicurarsi i campioni competevano offrendo “un posto di lavoro” nell’azienda dello sponsor ai giocatori.

Tutto questo è cambiato dagli anni cinquanta, specie per gli sport più popolari, marcando un divario con le discipline “meno seguite” talvolta abissale.

Lo sport è diventato un business, essere uno sportivo è diventato un mestiere. Nel calcio, un lavoro milionario che in pochi anni assicura patrimoni sufficienti per intere generazioni.

Tutto questo, in sé, non ha nulla di male né di sbagliato. Semmai necessiterebbe di qualche correttivo in più, e certamente di qualche controllo maggiore, e semmai di politiche fiscali e di bilancio più chiare.

Il tema comunque non falsa in sé quei campionati in cui – nello spirito sportivo – si continua a competere “alla pari”, che significa non eguaglianza ma “di condizioni iniziali simili”. Pensiamo, ancora una volta, al baseball o al basket o al football in America, dove sostanzialmente le condizioni tra i vari club sono simili, e la differenza la fanno i campioni che ciascuna squadra riesce ad aggiudicarsi.

Ma lì lo sport è stato governato per tempo e i fenomeni sono stati gestiti e regolamentati con chiarezza e in anticipo dalle federazioni.

In Italia – che ha vantato per decenni “il campionato più bello del mondo” – il mondo del calcio è stato travolto dalla tv commerciale che ha alzato a dismisura il business dei diritti televisivi. I presidenti, da mecenati che guadagnavano in termini di immagine e popolarità, sono diventati veri e propri uomini d’affari, e spesso la compravendita dei calciatori – semplicemente spostati a bilancio talvolta senza mai giocare – è diventato qualcosa di più redditizio anche di un risultato in campionato.

Il Campionato più bello del mondo è diventato negli ultimi vent’anni anche uno dei campionati più ricchi del mondo – insieme a quello inglese, francese, tedesco e spagnolo – e tutti questi campionati “più ricchi del mondo” si incrociano anche in altri due tornei: la Coppa Uefa e Champions League.

I “molti soldi” che hanno decuplicato i volumi dei bilanci delle squadre di serie A hanno una data che fa da spartiacque.

L’annuncio, arrivato il 30 giugno 1984: Maradona al Napoli, è la notizia che fece il giro del mondo e impazzire la città tre anni prima della festa per lo scudetto. Tredici miliardi e mezzo di lire al Barça, che era sospeso tra il desiderio di trattenere Diego, diventato però ingombrante come il suo clan, e incassare un’altissima cifra in caso di cessione.

Quei tredici miliardi e mezzo (circa 7 milioni di euro che oggi varrebbero 20 milioni di euro attualizzati) erano una cifra “inarrivabile”.

Oggi per acquistare un Messi o un Cristiano Ronaldo la cifra è dieci volte quella, attualizzata, ovvero 200 milioni. Ciascuno.

Ancora una volta nessun problema se non fosse che il doping finanziario oltre a “far saltare il banco” del calcio, per far si che i clud “maggiori” restassero in campo ha dovuto dopare anche schema, gioco, regole, campi e finanche le leggi.

Per sostenere questo calcio così diverso e così rapidamente trasformato i club che potevano sono diventati Spa, poi è stata la volta della legge che “allungava gli ammortamenti” (come se i giocatori fossero automobili, computer o palloni). Infine tutto questo si è inserito sulle nuove norme che hanno depenalizzato il falso in bilancio.

Un giro vorticoso di centinaia di milioni di euro che ha attratto investitori esteri – generalmente interessati a mettere il proprio logo su magliette e campioni che andavano in mondo visione, più che a finanziare uno sport o una squadra.

Un giro così vorticoso che non ha lasciato indifferente la criminalità – sia per gestire squadre minori, che per lucrare sulle scommesse, che per “entrare in un mondo” finanziario.

Infine, un giro vorticoso che non poteva escludere l’alta finanza, anche per trovare qualche formula per far rientrare club forse eccessivamente indebitati, e per guadagnare qualcosa dalle nuove strutture.

Dopo Juventus, Lazio e Roma, anche il Milan potrebbe fare il proprio ingresso in Borsa.

Questa è la notizia che chiarisce perché i cinesi sono entrati nel quinto club più appetibile, dopo che i Thohir si sono aggiudicati l’Inter.

Ed ecco che il campionato che un tempo fu il più bello del mondo, è in realtà diviso in due, con tre squadre capaci di contendersi lo scudetto, e tutte le altre che “devono stare lì”, pagate per stare li, come figuranti, per “giocare al pallone”.

Questo concetto non sembri offensivo per nessuno, ma è una semplice questione tecnica e finanziaria. Dovuta alla malafede (si fa per dire) di nessuno, se non al fatto che “si è lasciato fare” e nessuno si è occupato di capire certe derive dove avrebbero portato.

Da un lato abbiamo una quindicina di club con bilanci che li valorizzano tra i 120 e 300 milioni di euro. E sono tra oro tutti “ad armi pari” per fare acquisti e vendite e competere per ciò che possono sui risultati.

Dall’altro abbiamo 5 club che grazie alla quotazione in borsa hanno una valorizzazione di mercato tra 500 e 700 milioni di euro, fatta eccezione per la Juve che – anche grazie al fatto che è l’unica squadra per ora che ha uno stadio proprio – raggiunge circa il Miliardo di euro di valore.

Il punto finanziario è che queste società possono anche indebitarsi “sino al 60% del loro valore” (quindi un’ulteriore disponibilità tra 300 e 500 milioni di euro).

Questa differenza – cui nessuno ha pensato prima, che nessuno ha regolamentato, che nessuno ha gestito, e che oggi è banalmente un dato dato di fatto – fa si che non solo queste squadre quotate possono fare ben più che semplicemente acquistare e vendere giocatori.

Possono condizionare il mercato alzando gli ingaggi per evitare la concorrenza, possono acquistare giocatori semplicemente per togliere campioni alle altre squadre, possono investire su giocatori “sempre più cari”.

Ma questo fa si anche che queste “prime squadre” non possano permettersi – per ragioni di bilancio più che di meriti sportivi – di non ottenere “tutti i risultati”, a qualsiasi prezzo.

E questo ci riporta alla nota iniziale. Lo sport finisce quando competono sullo stesso campo soggetti che giocano con mezzi e strumenti diversi. Quando le regole non sono le stesse per tutti i giocatori.

Che sia doping “medico” o che sia il più sofisticato odierno doping finanziario.

Dovremmo rifletterci, quando la nostra squadra del cuore vince o perde.

Quando leggiamo le cifre favolose degli ingaggi, quando vediamo il giro di denaro che si affaccia e affolla nel calcio-scommesse, quando guardiamo una partita in una PayTv o quando acquistiamo il biglietto allo stadio.

Introduzione alla psicopatologia politica

Esiste già una materia di studio che è stata definita “psicologia politica” ed è una branca della psicologia che si è dedicata specificatamente allo studio di pratiche comportamentali su contenuti e funzione politica.

Ritengo quindi che possiamo entrare in una nuova fase di approfondimento cominciando a parlare delle psicopatologie della politica.

Tra queste patologie quella forse più diffusa è la bipolarità.

I disturbi dello “spettro bipolare” consistono in sindromi di interesse psichiatrico sostanzialmente caratterizzate da un’alternanza fra le due condizioni contro-polari dell’attività psichica. Questa disregolazione funzionale si traduce nello sviluppo di alterazioni dell’equilibrio timico (psicopatologia dell’umore), dei processi ideativi (alterazioni della forma e del contenuto del pensiero), della motricità e dell’iniziativa comportamentale, nonché in manifestazioni neurovegetative (anomalie dei livelli di energia, dell’appetito, della libido, del ciclo-ritmo sonno-veglia).

Una seconda patologia immediatamente riscontrabile è la schizofrenia: una psicosi cronica caratterizzata dalla persistenza di sintomi di alterazione del pensiero, del comportamento e dell’affettività, da un decorso superiore ai sei mesi, con forte disadattamento della persona ovvero una gravità tale da limitare le normali attività di vita della persona. I sintomi più comuni includono allucinazioni uditive, deliri paranoidi e pensieri o discorsi disorganizzati. È accompagnata da un significativo deficit nella vita sociale e professionale. L’insorgenza dei sintomi si verifica in genere in età adulta e la diagnosi si basa sull’osservazione dei comportamenti del paziente e sulle esperienze riportate da esso.

Una terza patologia da considerare è la paranoia. Per paranoia si intende una psicosi caratterizzata da un delirio cronico, basato su un sistema di convinzioni, principalmente a tema persecutorio, non corrispondenti alla realtà. Questo sistema di convinzioni si manifesta sovente nel contesto di capacità cognitive e razionali altrimenti integre. La paranoia non è un disturbo d’ansia, bensì una psicosi. Si tratta in sostanza, non di una sensazione di ansia o di paura, ma di disturbi di pensiero (giudizio distorto, sbagliato) di cui il paziente non ha coscienza.

Se pensiamo alla società come una collettività, quasi un organismo unico, di cui la politica dovrebbe occuparsi “per stare tutti insieme meglio”, allora è evidente che se la politica si ammala allora tutto l’organismo ne subisce le conseguenze, anche gravi, di questi scompensi.

Compete quindi al corpo elettorale – il corpo nel suo insieme – fare la diagnosi, allontanare i soggetti pericolosi per il sistema sociale, porvi rimedio con cure se necessario anche drastiche.

Come non considerare sintomi inequivocabili di bipolarità tutti quei casi in cui “se indagano la mia parte politica è un processo politico, un uso politico della magistratura” mentre se attaccano gli altri “è perché sono inequivocabilmente corrotti e non servono né appelli né processi”?

Come non considerare sintomi tangibili di schizofrenia quei casi di “mi candido contro quel partito perché è corrotto e propone un programma liberticida” e dopo qualche mese “per l’interesse del paese e della governabilità sosteniamo quel governo” appunto con quel partito dentro?

Non è forse paranoia giustificare le proprie incapacità, incompetenze, inadeguatezze, con “il complotto dei poteri forti e delle lobby contro la mia rivoluzione legalitaria”?

Se fossimo attenti osservatori potremmo constatare che in molti casi molti politici soffrono di due o spesso tutte e tre queste patologie. E vene sono casi macroscopicamente evidenti.

La domanda rivolta al “corpo sano” della società è “come sta in salute la nostra collettività se è governata (in buona sostanza) da schizofrenici, bipolari paranoidi”?

Pensiamoci. In ultima analisi siamo i migliori medici di noi stessi.

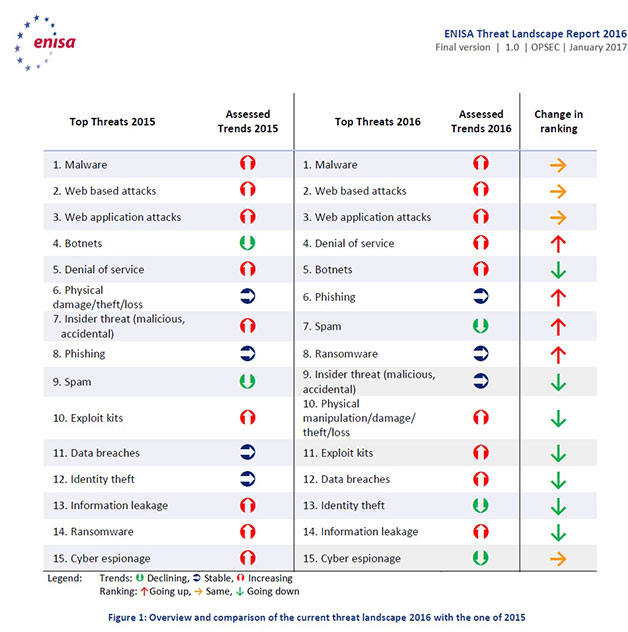

I rischi di internet secondo Enisa

L’Enisa (European Union Agency for Network and Information Security) ha pubblicato di recente il suo Threat Landscape, ovvero il rapporto annuale sulle minacce e i pericoli del web.

Il rapporto si basa essenzialmente sui dati delle indagini delle polizie specializzate di tutta Europa sui crimini informatici, e – ovviamente – omette le indagini sottoposte a segreto e quelle sul cyber terrorismo, la diffusione delle cui informazioni potrebbe compromettere le indagini stesse.

Questa apparente omissione tuttavia non deve far pensare a lacune macroscopiche del rapporto, che ha una utilità molto rilevante per aziende e comuni cittadini per comprendere i trend delle minacce da cui difendersi, scoprirne di nuove – che spesso non sono neanche percepite come tali – ma anche per gli “addetti ai lavori” che possono facilmente leggere, nelle pieghe dei macrodati, elementi importanti su strumenti e tecnologie.

Il primo dato significativo è la mole di dati analizzata per realizzare il rapporto, qualcosa come 600 milioni di campioni identificati ogni trimestre, tra cui malware mobile, ransomware e ladri di informazioni tra le principali aree di innovazione del malware criminale.

Nel report è stato rilevato che la vita media degli hash di malware si è ridotta anche a sole poche ore, il che ci dimostra la velocità di mutazione del malware sia per evitare l’individuazione che per colpire le mancanze dei software antivirus o delle misure di protezione preventive.

Sono stati individuati casi che rendono disponibile online le offerte di malware-as-a-service, ovvero i malware a noleggio, con i quali è possibile noleggiare l’infrastruttura per qualche migliaio di dollari al mese per il lancio, ad esempio, di attacchi ransomware che garantiscono un giro di affari fino a 100mila dollari.

Gli attacchi DDoS, una volta utilizzati dagli attivisti per distruggere i siti web aziendali, vengono ora utilizzati per tentativi di estorsione, come parte integrante delle azioni che puntano alla monetizzazione dell’hacking. Allo stesso modo, il rapporto osserva che il phishing ha raggiunto con successo il livello esecutivo: le frodi a danno dei CEO stanno causando perdite significative alle aziende.

Frodi sempre più sofisticate come quelle che promettono di dare soldi da presunti bug di Western Union o di banche blasonate, o carte di credito clonate, anche pubblicizzate con pagine Facebook o siti/blog creati ad arte.

Sino a quella messa in evidenza da Paolo Attivissimo qualche giorno fa, dove viene presa di mira la disperazione di chi si riduce a vendersi un rene, mentre viene truffato due volte, sia in denaro che in dati personali.

Ecco infatti quello che hanno in comune i trend di tutti i casi presi singolarmente in esame dal rapporto. Il vero tesoro cui mirano oggi i criminali informatici sono i dati personali, in misura sufficiente a creare identità digitali parallele. Sia per coprire se stessi (facendo ricadere eventuali responsabilità su altri) sia per frodare successivamente.

Spicca che il cyber spionaggio sia in fondo alla lista, nonostante le polemiche attorno alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, l’ENISA ha osservato: “I casi noti e quelli confermati sono solo la punta dell’iceberg e ciò accade perché le campagne di spionaggio sono difficili da individuare. E una volta individuate sono difficili e onerose da analizzare. Si ritiene che il cyber-spionaggio sia il motivo di campagne molto più rilevanti. In questo senso, la tendenza decrescente di valutare tali minacce non può essere pienamente valida. In secondo luogo, il cyber-spionaggio è molto mirato e utilizza gli stessi metodi del cyber-crimine, ma possiede l’intelligenza che gli permette di attirare le vittime in modo più efficiente”.

Fenomenologia di Arturo

Nato da uno dei più geniali tutorial di Makkox, il “movimento Arturo” (o semplicemente Arturo) sta spopolando in rete, al punto che se non fosse “un gioco social” sarebbe una mozione capace di sfidare nel Pd se non Renzi, almeno Emiliano e Orlando.

Ha una viralità complessiva che ha superato la Lega di Salvini (molto attiva in rete) e in grado – per follower, fan, profili, pagine spontanee – di collocarsi come terza forza dopo Pd e M5S. Ma davvero è “solo un gioco”? O meglio, non sarebbe il caso di andare oltre al gioco e cominciare a pensare che forse esistono anche giochi molto seri?

L’esperimento Arturo è tutt’altro che nuovo, e si colloca in un filone preciso sempre al confine tra satira e cronaca. I suoi antecedenti tuttavia si sono sempre mostrati precursori di fenomeni reali decisamente seri.

Il primo esempio è il film Brewster’s Millions, film statunitense del 1985 diretto da Walter Hill e interpretato da Richard Pryor, John Candy e Lonette McKee

La storia è tratta dall’omonimo romanzo di George Barr McCutcheon che è stato adattato per lo schermo in varie versioni. La prima di queste risale al 1914 e venne firmata da Cecil B. DeMille.

Questo è il pezzo “chiave” della campagna di invito al voto per “Nessuno dei suddetti”

Sia il 1914 sia il 1984 sono stati anni di importante transizione politica negli Stati Uniti.

Nel 1914 era presidente Willson, gli USA dovevano decidere se entrare nella prima guerra mondiale, l’élite americana scommetteva sulla società delle nazioni, ma la politica era nelle mani di grandi industriali ed era accessibile solo ai ricchi delle grandi città.

Nel 1984 un attore di second’ordine di Hollywood, noto per film western e per un programma politico populista, sbaraglia la politica americana, che ancora non i era ripresa dal Watergate di Nixon e da una politica opaca di Carter. Vince le elezioni con un margine enorme per l’epoca (61-39% dei voti).

Ma sono anche gli anni della grande corruzione – già emersa in parte con il Watergate – delle amministrazioni locali che coinvolge i governatori degli stati come i sindaci (New York e Chicago in testa).

Nel 2000 il regista Michael Moore si propone come campaign strategist di “Un ficus per il Congresso”. Come lui stesso ha affermato: “La maggior parte dei candidati corrono nelle loro primarie senza sfidanti e il 95% sono rieletti ogni volta nelle elezioni generali. Quello che otteniamo da questi membri del Congresso a vita è un mucchio di promesse che non vengono mai mantenute, problemi come l’assistenza sanitaria e l’istruzione che non sono mai affrontati, più tasse per un esercito più grande quando non ci sono guerre, e uno stipendio più grande per il Congresso quando non lo meritano.”

Questa mancanza di un vero confronto politico e di una battaglia vera in sede di primarie è stata neutralizzata nel 2008 con lo scontro Obama-Clinton. Un confronto vero su proposte alternative che ha stimolato la partecipazione dei cittadini. Una lezione per la politica americana che sembrava acquisita, ma subito dimenticata nel 2016.

Esito di questa “lezione dimenticata” è stata la vittoria dei Repubblicani – che hanno invece fatto primarie vere che hanno tirato la volata elettorale e accresciuto interesse ed attenzione.

A ben vedere molti dei temi provocatoriamente proposti da Moore nel 2.000 si sono dimostrati di estrema attualità nel 2016, quando Trump ha parlato di una classe politica di fannulloni, che vivono di rendite di posizione, che non si mettono in gioco, e contro cui andava proposto un vero e proprio tsunami politico.

Arturo – nel micro ambito delle primarie Pd in Italia – si inserisce a pieno titolo in questo dotto e blasonato filone di “allerta politica” e, per molti versi, di impegno sociale.

Ruolo della satira – se così la vogliamo definire – è (o dovrebbe essere) proprio quello di “mettere a nudo il re” e mostrargli limiti del suo circolo e della sua corte.

Arturo non mette in luce “verità recondite” e ignote, ma qualcosa che chi si occupa di politica senza i paraocchi del guardare solo alla propria corte, ai propri consigliori, alla propria componente, ai propri yesman.

La politica delle sfide tattiche, opportunistiche, senza coraggio di un vero cambiamento, senza il cuore di una vera alternativa… semplicemente non appassionano e non generano consenso.

Un tempo le chiamavamo “mozioni congressuali” e su quei contenuti si costituivano maggioranze.

Oggi, nell’era della comunicazione, a queste mozioni vanno aggiunte parole chiave, slogan che attraggano, ma soprattutto volti e leadership capaci di conivolgere aggregare e convincere.

Di tutto questo c’è un gran bisogno, almeno quanto ve ne è latitanza.