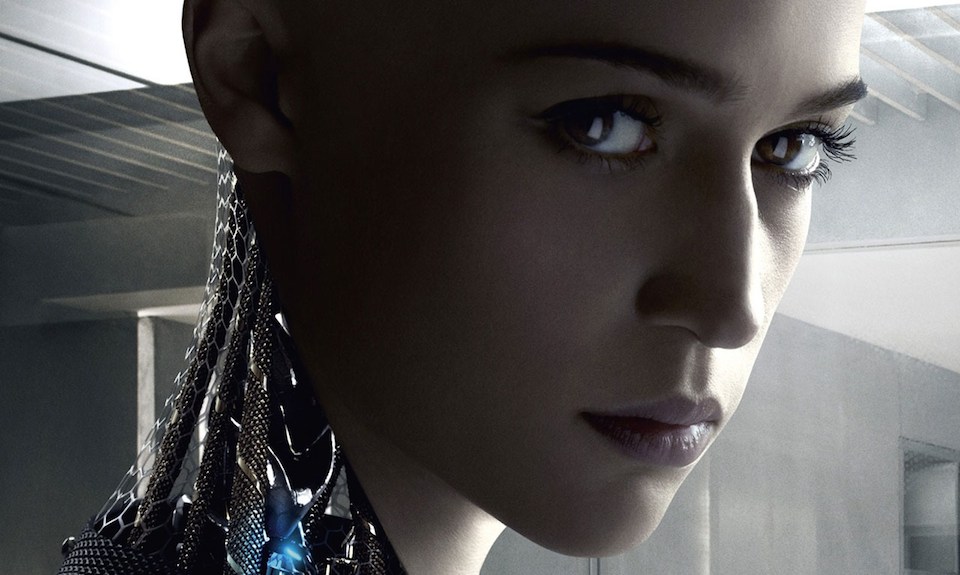

Caleb è un giovane programmatore che si aggiudica la possibilità di trascorrere una settimana nell’in montagna di Nathan Bateman, il CEO della società per cui lavora, BlueBook, scoprendo presto di essere stato scelto per diventare una pedina di un esperimento ambiziosissimo del suo capo: testare una macchina umanoide dotata di una intelligenza artificiale e aspetto femminile. I rapporti fra i tre diventano subito torbidi, e il gioco del non detto, delle bugie inconfessabili e della manipolazione porterà ad un vortice dagli esiti non calcolati.

Il film è per certi versi sicuramente interessante, anche a prescindere dalla splendida motion graphic affidata ai Pinewood Studios di Londra (già noti alle cronache per aver curato, uno su tutti, gli effetti speciali del pluripremiato Gravity). Il regista Alex Garland, già sceneggiatore di Sunshine, 28 giorni dopo e The beach per Danny Boyle, alla sua prima prova con un lungometraggio sa dosare acceleratore e il freno, creando la quiete prima della tempesta e alzando il ritmo quando serve. Forse non una regia estremamente personale, ma funzionale e tutto sommato godibile, coronata da una sceneggiatura con sprazzi gustosi.

Mentre in Her, forse il film più vicino a Ex-machina per tematica, c’è una delicata attenzione nel suggerire un mondo credibile in cui si inserisce la vita dei personaggi, qui abbiamo un laboratorio sperduto e un triangolo di individui in guerra fredda fra loro: un microcosmo che ci libera da questa esigenza. Una buona idea, produttivamente parlando, ( il minor numero di setting riduce i budget e concentra le energie altrove), che non lascia tuttavia completamente appagato lo spettatore, il quale vorrebbe vedere di più, molto di più. Uscendo dalla sala si ha l’impressione che non tutto il potenziale dell’idea sia stato espresso, a partire dalla figura di Nathan Bateman (Oscar Isaac), carismatico e visionario, e che si potesse scavare molto di più nella natura di attrazione-repulsione dei protagonisti per le creature umanoidi, così distanti ma così vicine.

La riflessione che viene portata avanti su come la conoscenza in 2D attraverso i codici binari di un monitor non possa appagare davvero l’uomo ( o in questo caso, la macchina) è interessante ed evidentemente attualissima, nell’era degli Hikikomori, ma poco o nulla aggiunge rispetto a quanto cinema e letteratura già non abbiano detto.

Ex machina è l’ultimo parto di un filone sci-fi che il cinema ha da sempre cavalcato, quello della interazione fra macchina senziente e uomo, e quasi sempre in chiave distopica. Un filone che dai poetici 2001-Odissea nello Spazio (1968) a Blade Runner (1982), passando per i super blockbuster Terminator (1984), Matrix (2000) e relativi sequel, fino a Her (2013) ha sempre riflettuto sul tema di cosa sia “il proprio” dell’essere umano, la scintilla che lo renda inequivocabile umano. La domanda intorno a cui gira la pellicola è semplice, quella del celebre Test di Touring: quando una intelligenza artificiale non viene percepita come tale da un umano, dove inizia uno e dove finisce l’altro? La risposta, meno.

Autore: Federico Cavallini

DOVE STA ANDANDO IL CINEMA ITALIANO?

Dove sta andando il cinema italiano? Quale futuro si prospetta? Non vuole quest’articolo certo essere un’imbolsita commemorazione della fu commedia all’italiana di Monicelli o del neo realismo di De Sica. Caro lei, quando c’era lui (un cinema italiano fiorente, competitivo, degno di questo nome).

Crogiolarsi nel ricordo del passato è una patologia da cui l’italiano dovrebbe sempre sfuggire, in tutti gli ambiti, ed anzi tanto maggiore fu il lustro, tanto più alta dovrebbe essere l’aspettativa sul futuro. Ora, noi siamo il nostro presente, cioè cinematograficamente parlando, pochino.

Quanto sarebbe accomodante e tristemente appagante la consapevolezza che nel cinema italiano manchi il talento, la preparazione tecnico-teorica, la spinta creativa. Il fatto è che “purtroppo”, siamo pieni di registi talentuosi, visionari direttori della fotografia, sceneggiatori di razza e ottimi tecnici. Quello che manca è la capacità di investire sulla strada meno battuta, osare di realizzare qualcosa che non sia accomodante per il pubblico. Puntare sui giovani talenti, sulle idee originali.

Il pubblico italiano premia il cinema americano e le serie televisive, (divenute a volte giganteschi fenomeni di pop-culture) che sanno osare. E anche quelle italiane, quando sono all’altezza. Il caso di Gomorra – La serie è uno su tutti. Il buon prodotto audiovisivo, ben fatto e ben promosso, è un investimento fruttuoso. In un momento in cui la commedia demenziale è in ribasso, e le feste natalizie non fanno più rima con cinepanettone, c’è bisogno che i produttori italiani colgano il momento storico con intelligenza e prontezza, anche a fronte di una continua erosione del Fondo Unico per lo Spettacolo.

In Inghilterra, per non citare ancora i giustamente superblasonati USA, esiste una struttura industriale cinematografica molto ferrea, una filiera che comincia con le scuole di cinema e confluisce spesso in un lavoro nel settore.

Lo studio della settima arte, che è sempre, bisogna dirlo, scelta coraggiosa e senza sicurezze, non apre le porte ad un baratro di incertezze e rimpianti per gli studi di giurisprudenza snobbati, ma confluisce molto più agilmente che in Italia nella Industry, per dare linfa ad un ventaglio di offerta audiovisiva molto ampia. L’anglofonia è certamente una carta vincente, non c’è dubbio, ma ci pensa il mercato francese a ricordarci che non è l’unica via percorribile per creare una struttura che guarda anche oltre ai confini nostrani.

Ha scritto Don Serafini, direttore di America Oggi, “Si dice che il cinema italiano non si può vendere all’estero. E’ una scusa. Gli americani vendono ghiaccio agli eschimesi non perché sia migliore del loro, ma perché lo sanno presentare. Infatti, il 25% del costo dei film va speso nella promozione. Le industrie italiane della moda, degli alimentari e dell’arredamento affrontano all’estero una concorrenza spietata, eppure riescono a vendere grazie alla loro abilità di marketing”.

Quello che occorre è una presa di coscienza vera di come il mercato si sta evolvendo, di come la richiesta si stia raffinando, di come l’asticella venga posta sempre più in alto. Il fascino della maniera “all’italiana” non è tramontato, e se usato con intelligenza è un’ arma vincente.

Lo sa bene Sorrentino, che vince gli Academy Awards con La Grande Bellezza, non certo il suo miglior lavoro (seppur sicuramente ispirato, a dispetto della critica facilona disfattista che lo ha pesantemente deprezzato); lo sanno bene Salvatores, Garrone, Tornatore. Essere piccoli, provinciali, e insieme universali è possibile. Per il cinema italiano, dovrebbe essere una vocazione.